-

«Пастернак».

Театр «Мастерская».

Режиссер и автор текста Роман Габриа, художник Софья Габриа.Роман Габриа любит ставить спектакли о великих. Мейерхольд, Ленин, Станиславский. Мейерхольд. С Мейерхольдом ему даже удалось: были уловлены стилистические формы мейерхольдовского театра. Теперь возник Пастернак. Да еще и в собственных стихах... Вот что точно непереносимо — так это пьесы о поэтах в стихах, хотя толпа графоманов лет сто считает необходимым писать именно в рифму, например, о Пушкине... Теперь Габриа решил зарифмовать историю о травле Пастернака...

-

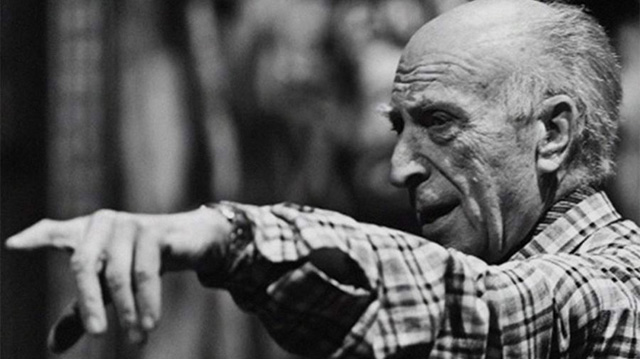

К 100-летию со дня рождения Григория Спектора

19 января Григорию Владимировичу Спектору могло бы исполниться 100 лет. И правда могло: всего каких-то одиннадцати месяцев и не хватило. Год назад, поздравляя его по телефону с 99-летием, я вновь повторил фразу-заклинание: «Мы все готовимся к Вашему юбилею, не подведите!» Но, снедаемый болезнью, он уже говорил с трудом, и в голосе звучала безнадежность...

-

«ДК». Интерактивная вечеринка, полная отчаяния.

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура.Недавно мы созванивались с папой. Я рассказала, что пишу про «ДК». Рассказала, что это «интерактивная вечеринка, полная отчаяния», «свидетельский спектакль о дуальности актерского бытия», рассказала, как переплетались игры из моего детства с трагифарсовыми историями из жизней актеров. (Отцу я, конечно, просто описала спектакль, а здесь в профессиональных целях перевожу на театроведческий язык.) Потом спросила о его утренниках, дискотеках в Доме культуры или в школе. Папа ответил: «Фигня полная. Стоишь с ноги на ногу мнешься и думаешь, когда это закончится». Но и к театру он относится примерно так же и вспоминает о нем, только когда моя младшая сестра идет на детские спектакли. Какая дуальность актерского бытия...

-

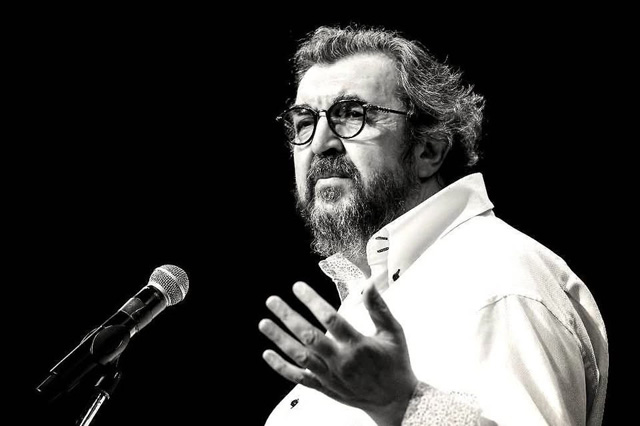

Вот какие мысли не отпускают меня в последние дни. Жил Игорь Яковлевич Золотовицкий, такой большой веселый человек, — и это была норма. А сейчас его нет, и понимаешь: нет, это не норма. Быть таким добрым, как он, — не норма. Быть таким отзывчивым, стольким людям помочь, стольких людей соединить, стольких людей вылечить — это не норма. Уметь так радоваться за других, как он радовался, — это не норма. Уметь шутить так (а шутил он постоянно), чтобы никто никогда не обижался, — это тоже не норма. И, конечно, прожить жизнь так, чтобы тебя не только уважали, восхищались, преклонялись перед тобой, но любили — а его любили все, — это что-то данное свыше — заслужить такую безоговорочную любовь.

-

«Высокая башня». По роману К. Вагинова «Козлиная песнь».

Театр «Мастерская».

Режиссер и исполнительница Арина Лыкова.В непроисходящем — происходит все и ничего. Театр затянувшегося прощания. Песня еще-уже-не-утраченного. Константин Вагинов — «поэт трагической забавы». Константин Вагинов — певец разлома-слома-конца-начала-end-of-beginning.

Вагинов вдруг (конечно, не вдруг) появился в культурном поле в последние несколько лет (аккурат к юбилею): были изданы его записные книжки, выходят новые публикации художественных произведений, происходит диалог с Вагиновым — в литературе и театре. «„В какой интересный момент мы живем!“ — восторженно прошептал Тептелкин».

В Петербурге теперь целых два спектакля.

-

О восьмом Большом детском фестивале в Санкт-Петербурге

Из обширной программы VIII Большого детского фестиваля мне удалось посмотреть несколько спектаклей, и они, так или иначе, были связаны с Пушкиным — 225-летие поэта, отмеченное не так давно, принесло на сцену множественные интерпретации его жизни и творчества. О неполной семье, где ребенок стремится узнать как можно больше об отце, говорится в «Сказке о царе Салтане» Томского ТЮЗа в постановке Сойжин Жамбаловой; об отношении к смерти через народную традицию петрушечного театра — в спектакле «Черная речка. Кукольная дуэль» театра «Петрушкина слобода»; о молодом Пушкине лицейского периода в среде молодых «бунтарей» — в рэп-мюзикле «Пушка» Театрального проекта 27. Мистический же сюжет «Пиковой дамы» и вовсе превращается в соперничество геймеров в стиле «Баек из склепа» в «КвинПикS» Петрозаводского театра кукол.

-

«Евгений Онегин. Урок русской литературы. Часть вторая. Заговор мертвых поэтов». По роману в стихах А. С. Пушкина.

Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

Режиссер Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова-Лаврова.Руслан Кудашов и команда БТК продолжили цикл спектаклей-перепрочтений «Евгения Онегина». Первая часть «Урока русской литературы», постфактум озаглавленная «Играми случая и пустоты», действительно в первую очередь задавала правила игры «в Онегина»: фрагменты пушкинской биографии сплетаются с создаваемым сюжетом, все персонажи романа исполняются только актрисами, а на сцене в качестве активно действующего лица появляется сам Александр Сергеевич (Алесь Снопковский).

-

Под старый Новый год — про новую книгу Эдуарда Кочергина и иные измерения

Никто не умеет сервировать стол так, как умел накрыть его Эдуард Степанович Кочергин в прежней своей огромной мастерской на Новосмоленской набережной, в «башне», куда следовало из лифта пробираться полутемными ступенями, иногда минуя бомжей, и откуда он спускался встречать гостей, прихватив по старинной детдомовской привычке финку.

-

Ассоциация театральных критиков подвела итоги 2025 года в номинации «Спектакль года». Лучшим спектаклем по версии АТК стал «Принц Гомбургский» в постановке Елизаветы Бондарь в Никитинском театре (Воронеж).

-

«Гудбай, Китти». По мотивам пьесы Л. Гранецкой.

АНО «Содружество негосударственных театров» при поддержке театра «Суббота».

Режиссер Екатерина Шихова, художник Екатерина Гофман.В основе спектакля — одноименная пьеса-вербатим Ланы Гранецкой, вошедшая в шорт-лист VI Фестиваля коротких пьес «Stories». Он был в 11-м классе, она в 10-м, они познакомились в дейтинг-приложении и стремительно влюбились друг в друга. Но девушка внезапно умерла от неизвестной болезни. Он теребит в руках ее розовую резинку и рассказывает о своей жизни после смерти Гели.

-

«Ревизор». Н. Гоголь.

ТЮЗ города Заречного.

Режиссер-постановщик Андрей Шляпин, художник-постановщик Оксана Афонина.В темноте высвеченная фонарем спина Степана Ильича Совести (Татьяна Иванова) монотонно читает криминальные хроники, герои которых — чиновники российской империи XIX века. Лопухин Дмитрий Ардалионович — губернатор Калуги. Дело о его преступлениях и бесчинствах Александр I поручил расследовать Державину, прибывшему в Калугу инкогнито. Лопухина судили, губернского прокурора отстранили от должности, городничего и секретаря отдали под суд. Разбирательства продолжались семнадцать лет, за это время улики исчезли, а свидетели отказались от показаний. Лопухина оправдали. Калуга была разграблена. Такая же судьба постигла Тулу, когда ее губернатором был назначен Николай Иванович Богданов. Вместе с ним суду были преданы около тысячи чиновников, губернский прокурор, полицмейстер и т. п.

-

О Втором международном фестивале «Я-ТЕАТР» в Театре.doc

Программа второго фестиваля «Я-ТЕАТР» разделилась на две: перед основной игралась «Программа памяти», нацеленная на перераспределение внимания и выход за пределы сложившейся иерархии. Любопытно, что даже внутри такого явления, как автофикшн, все равно появляются «звезды» и, соответственно, те, кто остается обделен всяческими ресурсами. У театра тоже есть свои Оксаны Васякины и Мэгги Нельсон — первопроходцы, которые даровали нам важнейший опыт и показали, каким может быть текст, и которые по тем или иным причинам сосредоточили интерес вокруг себя.

-

«Les Aveugles». По пьесе Метерлинка «Слепые».

Постхор attaque de panique на Новой сцене Александринского театра.

Режиссер Артем Злобин, художник Алена Ромашкина.attaque de panique — концептуальный культурный проект, называющий себя «постхор», современный музыкальный феномен. Дерзкий и провокативный молодой коллектив активно создает собственный музыкальный и визуальный облик: яркие индивидуальности организуют массу в белых одеяниях — смирительных рубашках, поющую в собственных аранжировках современные популярные песни. Они — эстеты и концептуалисты, избирающие главной задачей отражение действительности. Хор беспрестанно работает с современным культурным кодом, как бы задавая вопрос: «Какая она, сегодняшняя музыка, и каков он, человек, который ее слушает?»

-

«Эзоп». По пьесе Г. Фигейредо «Лиса и виноград».

Театр «Грань» (Новокуйбышевск).

Режиссер Денис Бокурадзе, художник-постановщик Урсула Берг.В новокуйбышевском театре «Грань» в середине декабря прошла премьера спектакля «Эзоп» по пьесе Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград». Не могу сказать, что сценическая история этой прекрасной разговорной пьесы так уж богата. Да, был когда-то знаменитый спектакль (а потом телеверсия) Товстоногова сначала с Полицеймако, позже — с Юрским. Был в 1981 году обаятельно-развлекательный фильм-спектакль с артистами-звездами: Калягиным в роли Эзопа, Табаковым, Полищук, Гафтом. Иногда эту пьесу ставили в российских провинциальных театрах. Кое-что я видела, и это была просто беда — с греческими хитонами, колоннами и амфорами; хотя часто играли хорошие артисты, но ни одного Эзопа я не запомнила.

-

«Пока еще это возможно».

Московский детский театр теней.

Режиссер Анна Иванова-Брашинская, сценограф Эмиль Капелюш, художник Роза Гиматдинова.Дипломный выпускной студенческий спектакль «Пока еще это возможно» дышал энергией первооткрывателей. Отучившиеся в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина недавние студенты делали свой первый шаг на взрослую сцену с амбициями художников, обнаруживших для себя и готовых развивать глубоко оригинальный и индивидуальный взгляд на искусство театра кукол. Выпускаясь как артисты-кукольники, двенадцать артистов будто намеренно выходили к публике со спектаклем, где инструментом становилось не технологичное подобие живого существа или предмета, а то, что с легкостью рождается из куска бумаги, тряпочки, веревочки, луча фонарика или подручной игрушки прямо «на коленке». Они заявляли иной способ существования и язык общения через рукотворность сценического процесса. Словно за время учебы они стали носителями антител, которые позволяют им идти поперек, двигаться в русле большой мировой реки кукольного театра, осознавать свою инаковость и свое тайное знание о том, что театр кукол — глубоко авторская история.

-

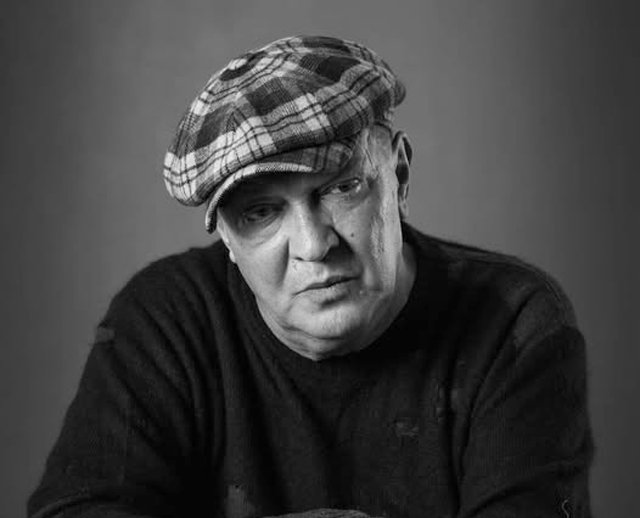

Сегодня Тбилиси прощается с Николаем Николаевичем Свентицким. 4 и 5 января шла панихида в Храме Иверской иконы Пресвятой Богородицы на горе Махата. Сегодня похороны в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на горе Махата.

-

«Esse Homo».

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Алексей Лелявский, сценограф Эмиль Капелюш.История путешествия Гулливера абсолютно не новая для театра кукол. Оно и понятно: содержание уже подсказывает постановщику форму, в основе которой — игра с масштабами. А так как в советском и постсоветском пространстве сохраняется миф о том, что книга Джонатана Свифта приравнивается к детской сказке, ставят обычно ту самую упрощенную версию.

-

«Поликушка». Музыка С. Рахманинова, а также обработки русских народных, казачьих и военно-патриотических песен.

Севастопольский государственный театр оперы и балета.

Хореограф Джона Пол Кук, художник Ольга Скурихина, дирижер Артем Абашев.Льву Николаевичу Толстому не слишком везет с искусством балета: его сочинения вдохновляют значительно меньшее количество композиторов и хореографов, чем сочинения Достоевского. Это в принципе понятно: Федор Михайлович — спец по быстрым движениям души, и эти душевные движения естественно перекладываются в полеты-прорезания пространства, эффектные жесты и быстрые вращения. Основательные рассуждения Льва Николаевича повода быстро двигаться не дают. За единственным исключением: «Анну Каренину» ставили и ставят много и с удовольствием — но выцепляют из текста не размышления о природе семейного счастия, а истерические метания главной героини. Кроме «Анны», какие еще балеты у нас связаны с Толстым?

-

В архиве появился третий по счету номер журнала «Представление».

«Представление» — студенческий журнал, который со всей очевидностью является предтечей, прообразом, прародителем «Петербургского театрального журнала». Это машинописное издание выходило с 1987 по 1992 г. в ЛГИТМиКе, было выпущено 10 номеров. Мы решили ввести материалы этого, единственного тогда в Ленинграде, театрального издания в профессиональный обиход, потому что часто никаких других материалов о ленинградском театральном процессе тех лет просто нет. Оцифровка идет не слишком быстро, но идет. Вот — уже третий номер — из той счастливой студийной студенческой жизни эпохи ранней гласности…

Об истории «Представления» читайте здесь: МАНИЯ ЖУРНАЛА — Петербургский театральный журнал (Официальный сайт).

-

Захлопываем четверть века.

Скрежещет дверь. Гремит замок.

Век-волкодав съел человека,

А предыдущий ведь не смог...

Нам всем — печальной укоризной

Уничтоженье гуманизма

И правит новогодний пир

Гуннонизированный мир.

Что ж остается? Сдвинуть кружки

На этом Пирровом пиру?

Нет, продолжать служить добру,

Свистулькой заглушая пушки.

И вдруг другие двадцать пять

Мир к радости вернут опять?

комментарии