-

О лаборатории «Рыбный обоз» в Архангельском театре драмы им. М. В. Ломоносова

В начале августа в Архангельском театре драмы прошел закрытый показ третьей режиссерской лаборатории «Рыбный обоз», куратором которой стал главный режиссер театра Андрей Тимошенко. Три приглашенных режиссера из разных городов работали с архангельской труппой над осмыслением древнегреческой мифологии и расшифровкой европейского культурного кода. Была ли это попытка очистить миф от культурных наслоений и явить зрителям ту основу, из которой родились все интерпретации, или это были новые авторские прочтения известных мифов? Подробности в материале Полины Никитиной.

-

За эти долгие пять месяцев самоизоляции мы увидели многое — от архивных спектаклей и шедевров сценического искусства до многочисленных зум-экспериментов и онлайн-трансляций. Кто-то не смог принять театр в качестве его экранной версии, кто-то смотрел его запоем. Но так или иначе мы все устали… От бесконечного сидения перед монитором и невозможности дышать воздухом театра полной грудью. Нам всем давно не хватало «добавочного кислорода», который Лидия Тильга обнаружила в инсталляции Дмитрия Крымова «Тайная вечеря», онлайн-доступ к видеофиксации которой перед самым летом открыл ГМИИ им. А. С. Пушкина в рамках проекта «В конце пребывает начало». И так совпало, что этим, во многом символическим для ковидной эпохи текстом, мы решили завершить рубрику «На карантине». И надеемся, что не временно…

-

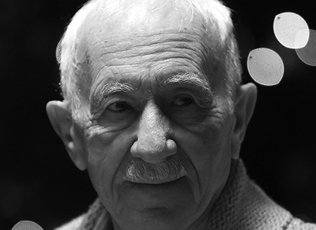

Это совсем невероятно — седовласые, немолодые «звезды», актеры с курса «Звезд» Аркадия Иосифовича Кацмана...

И сегодня могло исполниться 60 Владимиру Осипчуку, Сипе, одному из самых гениальных «кацманят». Но он остался навсегда молодым, красивым, тридцатилетним, а причина его смерти — выхода с последнего этажа — так и останется «открытым финалом», о котором с очевидностью никто ничего не может сказать.

В памяти у тех, кто видел Осипчука, останутся и штабс-капитан Снегирев из учебных «Братьев Карамазовых» в постановке Льва Додина (вообще, то Осипчук должен был сыграть Алешу, но сыграл Мочалку), и летящий на шарах под песню про «разноцветные качели — расписные карусели» Валерий Леонтьев — весь ассиметричный, кривляющийся, с тонким ртом ложного паяца — в знаменитом спектакле «Ах, эти звезды!» А потом — Джек в «Повелителе мух» МДТ... Осипчук играл сладкоголосого беса, и, казалось, — его редкая актерская природа не ведает границы между светом и тьмой. Так, вероятно, и было, и всегда проявлялось в ролях.

Он, как и Сергей Бехтерев (выпуском старше) обещали нашему театру продолжение линии великих трагических неврастеников, но слова не сдержали, сыграв фантастически мало...

Когда возник «ПТЖ», едва ли не первый большой портрет был портретом Владимира Осипчука. Потом еще один.

В сети сегодня можно найти плохую запись «Повелителя мух» и хорошую — спектакля «Муму», где Осипчук тоже играл. Но — по иронии судьбы — на фамилию «Осипчук» интернет выдает лирическую песенку «И опять во дворе нам пластинка поет...», где Сипа так не похож на себя — Мочалку, Джека, Леонтьева, но где он живой и веселый, каким бывал на первых курсах.

В общем, сегодня его юбилей и мы предлагаем вам, читатели и коллеги, открыть наш № 0 и прочесть статью четвертьвековой давности... А тем, кто помнит Осипчука, — поздравить себя с тем, что мы видели его.

-

«Делегация».

Театральная компания Coney HQ (Великобритания) совместно с фестивалем «Точка доступа».

Режиссер Тассос Стивенс.Британская театральная компания Coney HQ начала работать в цифровом пространстве еще тогда, когда это не было мейнстримом. С 2006 года команда под руководством режиссера Тассоса Стивенса создает онлайн-проекты и, как ее рекомендуют в описании на сайте фестиваля, «знает о них все». Онлайн-пространство, как стало понятно еще весной, оказалось необычайно пластичным и пригодным для создания спектаклей в форматах, которые в офлайне технически реализовать было бы сложно или невозможно. На этот раз специально для «Точки доступа» компания придумала билингвическую игру, целью которой стало размышление о российском и британском обществах, оказавшихся в схожих обстоятельствах, о масштабных экономических переменах и, разумеется, об идеальном содержимом мини-бара отеля, послужившего местом действия.

-

О фестивале «Цифровой театр»

Листая привычным движением пальца фейсбучную ленту, замер на посте Алексея Пасуева. «Эрик Бентли всё» — черным по белому гласил пост. Проверил, и правда — 5 августа 2020 года скончался известный исследователь драматического искусства, знаменитая формула которого (A играет B на глазах у C) столь почитаема в отечественной театроведческой традиции. Я не мистик, но такой очевидный знак перемен в связи с «ковидным» театром пропустить не смог. Кажется, именно сейчас театры поставили под сомнение и необходимость ролей, и необходимость зрителей, потому что то, что театры от души именуют спектаклем, часто лишается этих родовых признаков.

-

О V Летней лаборатории фигуративного театра в Karlsson Haus

В этому году в связи с известными обстоятельствами пятая ежегодная Летняя лаборатория фигуративного театра проходила в закрытом формате. Итоговые показы, впрочем, все равно можно было посмотреть, хоть и в режиме онлайн.

Своей задачей лаборатория ставит развитие театра предмета в самом широком смысле этого понятия. Поэтому среди мастеров в 2020 году оказались не профессиональные кукольники, обучающие специфическим техникам кукловождения, а такие режиссеры и театральные деятели, как Борис Павлович, Максим Исаев и Ксения Перетрухина.

И если АХЕ, работающий всегда с системой образов, напрямую ассоциируется с театром предмета, а Ксения Перетрухина, будучи известным сценографом — с театром художника, то Борис Павлович известен больше все-таки как режиссер драматический, в фокусе внимания которого — социальный театр. Тем интереснее было посмотреть все три работы.

-

«Бумажный город».

Основная программа фестиваля «Точка доступа».

Режиссер Элина Куликова.В основе онлайн-постановки Элины Куликовой — история нарвитянина Федора Шанцына, в одиночку воссоздавшего старую Нарву в масштабе 1 к 100. Для точного воспроизведения облика города Шанцын использовал фотографии, чертежи, исторические документы. На виртуальную прогулку по бумажному городу и приглашают четырех зрителей. В нашем случае участников спектакля-променада оказалось семеро.

-

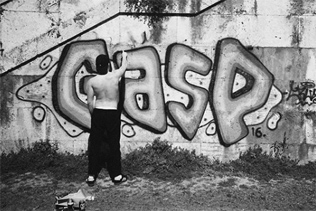

«4elovekvmaske».

Спектакль-променад Никиты Касьяненко.

Режиссер Кирилл Люкевич.После этой прогулки город еще долго будет видеться как надпись.

Мы встречаемся у киоска МТС возле Витебского вокзала. Нас 6 человек, кто-то пришел с подругой, кто-то, как я, один. Улыбчивый парень в бейсболке представляется Касьяном, и мы, стараясь не отставать от него, пересекаем Загородный проспект, стремительно углубляясь в промзону Витебского вокзала. По ходу движения Касьян вручает нам написанный от руки на листке словарик райтера, чтобы мы лучше понимали, что к чему в этом мире, полном опасностей и приключений. В его телефоне играет то Цой («Я бездельник, я бездельник, ууу, мама, мама»), то Moby, то «Михей и Джуманджи». Треки подобраны атмосферно: ничего нет лучше, как смотреть на город сверху вниз с железнодорожных мостов и насыпей, кода играет Porcelain. Мы карабкаемся на гаражи (Касьян галантно подает руку дамам), мы пересекаем железнодорожное полотно, мы лезем через чертополох, крапиву и разрезанную рабицу, а наш сталкер в это время обращает внимание на записи, оставленные на гаражах и бетонных стенах, интересуясь мнением и попутно поясняя неофитам, где неумелое «здесь был Вася», а где теги зрелые и солидные.

-

Мастерская Николая Наумова 2020

Греческая приставка «мета» одновременно обозначает и промежуточное состояние (между, после, через), и знание о самом себе — метапамять, метатеория, метаданные. Это представление о самом себе. Спектакли учебных мастерских — это как будто всегда метаспектакли, представление самих себя в настоящем и будущем, отчет за пройденный период. Поэтому очень важно наблюдать за практиками театра в период студенчества. Мастерские — это всегда и яркое, пусть и утрированное стремление показать все, что есть в современном театре, и работа с традицией (пусть зачастую и через ее отрицание и высмеивание), и предугадывание будущего.

-

Многоуважаемый Александр Александрович!

Всегда с благодарностью читаем Ваши письма и обращения, в которых Вы высказываетесь в защиту театрального сообщества, против несправедливости и произвола чиновников на местах. Тем сильнее наше недоумение в связи с Вашей позицией относительно нашего возможного объединения с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России». Один из ваших заместителей, в далеком прошлом — директор нашего театра, даже напугал общественность и в официальном комментарии для прессы сказал: готовится, мол, «убийство» Псковского театра драмы. О каком убийстве идет речь?

-

В записных книжках Ильфа и Петрова среди прочих есть такая запись: «Заметно растет товарищ МурОвицкая». И хотя одна буква в фамилии не совпадает, я всегда знал, о ком это написано... Оля Муравицкая. Актриса, неведомым ветром занесенная на петербургскую сцену прямо из кино итальянского неореализма. «Вот если бы нам найти актрису драматическую...» — говорил Несчастливцев, формулируя в этих словах, по сути, основную задачу русской сцены всех времен.

Он искал такую актрису, как Оля, и не мог найти, потому что она пряталась... И Оля всегда прячется от глупости, от бессмыслицы, от театральной возни, от дурацкого актерства, от пошлого и дурного театра. И ей всегда удается спрятаться...

-

«Все письма — это письма о любви».

Постановка Элины Куликовой (Москва) по заказу фестиваля «Точка доступа».За то время, пока шел спектакль «Все письма — это письма о любви», я успела получить 12 писем от незнакомого человека и написать 12 писем в ответ. Пока я старалась посмотреть на спектакль со стороны, поняла, что все попытки вынырнуть из него ведут к тому, что отстраненный взгляд упрощает все то, что происходило в течение месяца, поэтому пусть этот текст будет еще одним письмом — письмом человеку, который в спектакле не участвовал.

-

Ассоциация театральных критиков выражает крайнюю тревогу и возмущение в связи с информацией Комитета по культуре Санкт-Петербурга о результатах конкурсного отбора на предоставление в 2020 году субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей, опубликованной 23 июля 2020 года.

-

Ефим Каменецкий, появившийся в ленинградском театральном пространстве в начале 1970-х (до театра Ленсовета, куда на роль Порфирия Петровича его позвал Игорь Владимиров, играл в Казани), стал истинно петербургским актером, раритетным примером сценической интеллигентности и тихой, как будто простой, а на деле сложной манеры исполнения.

Мы поздравляем Ефима Александровича, ныне актера театра им. Комиссаржевской, и желаем ему еще долгих сценических лет.

-

Негосударственные театры — неотъемлемая часть театральной культуры Петербурга. Намеренный трюизм.

Они во многом — лицо театрального Петербурга. Второй намеренный трюизм.

В условиях застоя системы государственных театров Питера, когда много лет, в отличие от Москвы, — ни одного внятного назначения худрука, когда для города потеряно целое режиссерское поколение (мы об этом много писали: и о стагнирующих театрах, и о том, что на весь Питер — пять вменяемых худруков, повторять не буду), — негосударственные театры стали не просто человеческой и художественной отдушиной, форточкой. Они — знак крушения иерархий (а отмена иерархий — к добру или худу — объективный и внятный знак нового театрального времени), они — синоним свободы, поиска, неподцензурности. Они — те самые мелкие «разливочные», где собирается «по интересам» молодая театральная аудитория, их существование позволяет театральному Питеру дышать. Заодно с рюмочными решили уконтрапупить и живую театральную жизнь.

-

У наших европейских соседей карантинные путы ослабили пораньше: давно работают кафе и музеи, проводятся концерты и мероприятия для детей, театры репетируют и кое-где даже успели выпустить премьеры до закрытия сезона... Но не только этими радостными вестями полнится культурное пространство.

В Таллинне, например, театральную общественность взбудоражило переименование одного из театров. Вроде бы, событие само по себе не трагическое, если бы не несколько «но». В частности, из названия единственного в стране государственного театра кукол исчезло слово nuku («кукла»), которое благополучно пребывало там с момента основания в 1952 году.

-

Мастерская Сергея Черкасского

В Мастерской С. Д. Черкасского состоялся выпуск актерского курса. В самом разгаре новый набор — тут что-то сродни священнодействию (а как иначе разглядеть среди сотен абитуриентов тех, кто действительно наделен актерскими способностями?). Выпуск-2020 я помню с его первых дней: поначалу лица этих студентов вовсе не казались мне «актерскими», но прошел месяц... два... и какие же интересные и выразительные черты стали проявляться в них, а ведь мастер разглядел их уже на вступительных экзаменах и не ошибся. И уж конечно теперь, четыре года спустя, в те мои первые впечатления совсем невозможно поверить.

-

«Not to Scale».

Мировая премьера на фестивале «Точка доступа» совместно с Dublin Theatre Festival и Theatro Barrio Alto (TBA).

Постановка Энта Хэмптона и Тима Этчелса (Лондон, Великобритания).Спонтанность и диджитализация фестиваля «Точка доступа» в этом году ценны сами по себе — как пример прогрессивного театрального проекта, который нашел (и что еще лучше — предложил другим инструменты для поиска) возможность и на карантине не только «сохранить форму», но и развить навыки, попробовать что-то совершенное новое. Отдельно хочется отметить продюсерскую смекалку организаторов, которые пригласили, адаптировали и помогли создать для Основной программы «Точки доступа» такие спектакли, которые не только перекочевали в цифровую реальность (помните, за что раньше критиковали site-specific: «этот спектакль просто ушел со сцены в другое пространство, в этом нет „специфики“»?), но и смогли отрефлексировать ее.

-

«Загадочное ночное убийство собаки». С. Стивенс.

Пермский академический Театр-Театр.

Режиссер Данил Чащин, сценография и костюмы Дмитрия Разумова, видеохудожник Михаил Заиканов.На спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» в Театр-Театр я шла полулегально. Притом что карантин вроде бы закончился, на площади перед театром веселился народ с детьми, — премьера спектакля все-таки проходила в жанре «для своих», а я шла в маске, перчатках и очках. В театре все тоже были в полной экипировке. При входе маски выдавали всем неразумным, опрыскивали всех желающих, театральные поцелуи и объятия прекратились по естественным причинам. Руки по привычке воздевались, но останавливались на полдороге. Зрители сидели на сцене, но социальная дистанция была строго соблюдена. Жизненная реальность заявила о своих новых правилах. Ну и ладно. Хорошо, что все-таки играли для людей, а не цветы по креслам рассадили.

-

«Call Cutta at Home». Премьера zoom-спектакля на фестивале «Точка доступа».

Rimini Protokoll.

Идея, текст, режиссура — Хауг/Кэги/Ветцель.На перешедшем в онлайн фестивале «Точка доступа» выступили корифеи документального театра — группа Rimini Protokoll. Она представила свой карантинный проект — адаптированный для интернет-показа спектакль «Call Cutta in a Box». В новом варианте, созданном специально для России, он называется «Call Cutta at homе» и играется в конференции zoom, в которой могут принять участие до 20 зрителей.

комментарии