-

Этим летом в Севкабель Порту проходил Международный фестиваль актуального кино «Пример интонации» — в честь десятилетия одноименного некоммерческого фонда Александра Николаевича Сокурова, поддерживающего молодых кинематографистов из разных частей России.

На берегу северного города звучали знакомые и новые голоса на разных языках — у каждого своя интонация, но все направлены на человека в разных его проявлениях и окружении. О человеке как той части мира, что создается и разрушается силой его рук, и о самом мире, с которым он часто вступает в противоречивые отношения. О человеке как части пространства культуры. О человеке — близко, обостренно, честно.

Значительная часть основной программы кинофестиваля — имена российского авторского кино: Борис Хлебников, Роман Михайлов, Алиса Хазанова, Наталия Мещанинова и Антон Елисеев — специальные и премьерные показы.

-

7, 8 и 9 июля зрители опять гуляли по яснополянским просторам, прятались от дождя на сеновале и смотрели спектакли на свежем воздухе, потому что в это время в седьмой раз проходил фестиваль «Толстой». Тема этого года — «Анна Каренина», в честь 150-летия с начала написания романа.

У «Толстого» совершенно особое, праздное обаяние и летний дух. Фестиваль вне сезона — подобное определение не только передает атмосферу события, но и объясняет, почему удается собирать любопытную программу. Больше театров могут приехать летом на гастроли. Но в этот раз не сложилось. Афиша значительно уступает прошлым годам по количеству проектов и разнообразию. Руководители фестиваля объясняют необычно скудную программу чередой форс-мажоров, которая привела к ее значительным изменениям всего за пару месяцев до начала.

-

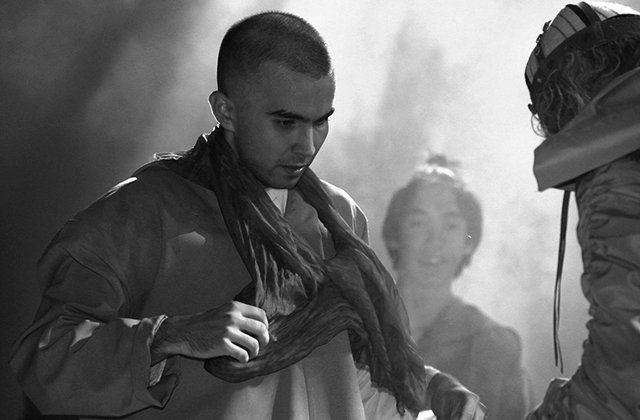

«Снегурочка». По мотивам сказки А. Н. Островского.

Няганский ТЮЗ.

Режиссер Филипп Гуревич, художник Анна Агафонова.В прошлом сезоне Филипп Гуревич поставил в Няганском ТЮЗе спектакль «Житие Спиридона Расторгуева», где рассказ Шукшина монтировался с вербатимами жителей небольших поселков Ханты-Мансийского автономного округа. Его новый спектакль идет тем же путем, прибегая к ассоциативной компиляции материала литературного и жизненного.

-

Сначала, в юности, мы просто учили имена «Стуруа и Чхеидзе, Чхеидзе и Стуруа» и читали книгу Туманишвили «Режиссер уходит из театра».

Потом был удар «Кавказским меловым кругом» и «Ричардом» — навсегда («Лир» ударил меня меньше). И Роберт Стуруа встал на полку классиков и главных режиссеров жизни. Когда в десятках российских спектаклей замелькали черные плащи, зонтики, экспрессионистские гримы и всякие другие цитаты из него, растащенные другими режиссерами, я поняла, что ударил он многих, но всегда было понятно: «Не, ребята, все не то, у вашего зонтика нет и никогда не будет такой грации, такой энергии, и — главное — нет грузинских рук, чтобы их держать. И уж конечно нет Рамаза Чхиквадзе...»

-

О сайт-специфической лаборатории «Свое место» в рамках театрального фестиваля для подростков «В смысле?!»

Фестиваль для подростков «В смысле?!» сделал летнюю сайт-специфичную версию «Свое место». Для этой лаборатории набирали участников по заявкам, выбрали трех, и по итогам показов их спектакли могут войти в репертуар «Театрального проекта 27». Три разных городских пространства: спортплощадка в Культурном квартале Брусницын, лекторий-студия 42 в Севкабель-порте, Удельный рынок; три жанра: танц-театр, документальный театр и сайт-специфик. Три темы: тело и пространство, даже точнее — тело подростка и открытое пространство, возможно, самые «проклятые вопросы» подросткового возраста, и третья тема — место памяти, тактильная память, память вещей.

-

«Алые паруса». А. Грин.

Казанский ТЮЗ им. Г. Кариева.

Режиссер Ренат Аюпов.«Алые паруса» — история, поставленная чуть ли не в каждом городе страны. Каждый, вероятно, ходил маленьким на какой-то спектакль по этой повести или уж точно многие смотрели ставший классикой фильм Птушко 1961 года. Вот и Казанский ТЮЗ им. Г. Кариева берется за этот неоромантический материал Александра Грина. Неоромантики стремятся к синтезу мечты и действительности, но воплощение этого синтеза невозможно. Получился ли спектакль неоромантическим — вопрос дискуссионный, но то, что Ренат Аюпов находит не новое, но пестрое и увлекающее сочетание театральных приемов для программного текста, —тезис важный.

-

Танцевальная программа Дягилевского фестиваля — 2023:

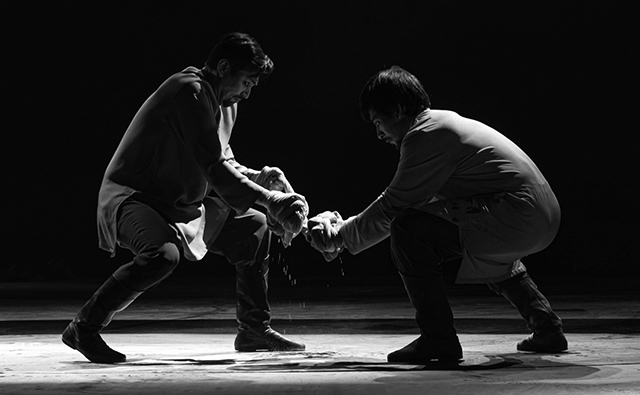

«Därdemänd». Творческое объединение «Алиф», Казань. Хореограф Марсель Нуриев, режиссер импровизации Туфан Имамутдинов, перформер Нурбек Батулла.

«Персефона» Игоря Стравинского. Хореограф Анастасия Пешкова, художник Юлия Орлова, художник по костюмам Гоша Рубчинский, художник по свету Иван Виноградов.

Дягилевский фестиваль 2023 года показал программу насыщенную, полновесную — и обрамленную несколькими генеральными вещами. Во-первых, это явный уклон в перформативность: значительная часть основных событий, как театральных, так и концертных, были если не поставлены нарочно, то внутри себя работали как небольшие спектакли. Во-вторых, это посвящение Стравинскому: его сочинения выбрали для закрытия, и вокруг них образовался собственный сюжет из нескольких событий. В-третьих, это отношения со смертью: многие пункты программы осмысляли эту тему.

-

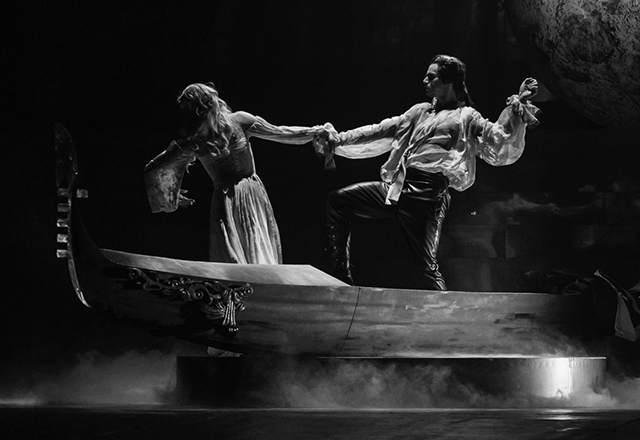

«Казанова». По мотивам пьесы М. Цветаевой «Приключение».

Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (Мюзик-Холл).

Автор Алексей Франдетти, режиссер и сценограф Илья Архипов, художник по костюмам Алена Пескова, музыкальный руководитель Александр Богачев.Театр имени Ф. И. Шаляпина, бывший Мюзик-Холл, в самом конце сезона выпустил очень эффектную премьеру — мюзикл «Казанова». Выпуск сопровожден некоей интригой: в афише музыкального спектакля по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Приключение» не названо имя композитора. Автором мюзикла указан Алексей Франдетти, аранжировщик Тимофей Маслов, музыкальный супервайзер Александр Богачев. Что же, в мировой практике бывает, что авторские права принадлежат тому, кто сформулировал идею и предложил либретто мюзикла. Кажется, в России подобного не случалось.

-

«Сарын. Сказка о ненастоящем страхе». А. Плотников.

Хакасский национальный драматический театр им. А. М. Топанова (Абакан).

Режиссеры Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина, художник Мария Кривцова.Как сегодня говорить с ребенком о магическом сознании и национальном эпосе, чтобы разговор этот не выглядел далекой пыльной сказкой? Авторы спектакля «Сарын. Сказка о ненастоящем страхе» соединили мир древнего эпоса с современными культурными кодами. Премьера для всей семьи, вышедшая под конец сезона в Хакасском национальном театре драмы, оказалась в диалоге с нашим временем, а Тим Бертон и психотерапия интегрировались в национальный эпос.

-

О XXIX Всероссийском фестивале уличных театров в Архангельске, проходившем с 21 по 25 июня

Фестиваль уличных театров в Архангельске — старейший в стране. В этом году прошел уже двадцать девятый по счету. На протяжении всех этих лет у его бессменных организаторов — команды Архангельского молодежного театра во главе с художественным руководителем Виктором Пановым — есть убедительный и прозрачный концепт. Фестиваль собирает как хедлайнеров, так и начинающих артистов, приглашает музыкальные коллективы, уличные театры и выступающих сольно артистов и никогда ни в чем не ограничивает участников, соглашаясь на самые безумные проекты, идеи и связанные с ними райдеры.

-

«Ворга». К. Чистяков. Хореограф Ксения Тернавская, сценограф Мария Утробина.

«Последний сеанс». Н. Хрущева. Хореограф Павел Глухов, сценограф Анастасия Рязанова.

«Класс-концерт». Д. Обер, Ж. Оффенбах. Хореограф Максим Севагин, сценограф Владимир Арефьев.

МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Дирижер Феликс Коробов.Русские сказки, разложенные до молекул, сеанс психоанализа на глазах у изумленной публики и ироничный неоклассический класс-концерт — вечер мировых премьер прошел в МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко на контрастах.

«Ворга» — первая из трех премьер, в некотором роде оммаж русским сказкам, вернее, их архетипам, которые, по мнению хореографа, есть в каждом из нас. Тут и Баба-Яга, и Красна Девица, и Иван-дурак, и даже Змей Горыныч. Данные зрителям в ощущениях. Читаешь в программке такие названия партий и ожидаешь увидеть привычные образы, но — нет. Балерины в темных купальниках и юбках, с черными косами, танцовщики в черных костюмах, Иван-дурак — в черных брюках с обнаженным торсом. Только для Бабы-Яги сделали исключение, нарядив ее в седой парик, телесный купальник и те же черные брюки (сценография и костюмы Марии Утробиной).

-

«Они идут на меня в броне и стали, в свете фар, а я на них — с голыми руками. Только кожа и волосы, только хилые мышцы и голубые глаза!» — вскидывал когда-то руки Сергей Дрейден-Фортепиано в спектакле «Концерт для...». Так и сам Сергей Симонович жил в театре — «только кожа и волосы, только хилые мышцы и голубые глаза» — и шел с голыми руками против мертвого театре в его «броне и стали». Теперь его нет. Мы начинаем номер с «затакта» — большого блока материалов памяти Сергея Дрейдена — важнейшего человека в нашей художественной жизни. Входил свободный человек и сообщал нам всей своей жизнью: так можно! Ребята, так можно жить, попробуйте!.. Надеемся, что когда-то соберется книга о Дрейдене, а сейчас — несколько материалов памяти... И он с фотографии как бы смотрит на свой же рисунок, открывающий раздел «Актерский класс», — как вы там, ребята? Играете? Ну, играйте, играйте...

Это незатейливый, беспроблемный номер (а какие театральные проблемы нынче волнуют вас, читатели и коллеги?) Под его обложкой собраны актерские портреты и спектакли, которые кажутся нашим авторам важными. Мы оставляем их истории. Все. Немая сцена.

Читайте.

Содержание номера

Марина Дмитревская. К читателям и коллегам -

«The Red Folder».

Театральное пространство книжного супермаркета Dussman KulturKaufhaus (Берлин).

Автор и режиссер Наталия Лапина, художник Арина Слободяник.Автофикшн, давно уже отвоевавший значительное место в литературном пространстве, стремится занять сегодня и театральные подмостки, дразня и раздражая художников «большого стиля» небрежностью, невнятностью, незавершенностью, а также пристальным, порою даже и нелепо пристальным, вниманием к мелочам непримечательной жизни и судьбы индивида, личности, как правило, не выдающейся ничем, кроме опыта, который не придуман, уникален, прожит.

-

«Сказка о царе Салтане». А. С. Пушкин.

Большой театр кукол.

Режиссер Руслан Кудашов, художник Марина Завьялова, композитор Игорь Ушаков.Недавняя премьера петербургского Большого театра кукол парадоксальным образом вписана в разветвленную традицию и театра, и его художественного руководителя. С одной стороны, Руслан Кудашов остается верен себе и своим музыкальным вкусам. Видимо, скучая по оперным постановкам, он реализует свои устремления в новом ключе: «Сказка о Царе Салтане» от первого слова до последнего положена на музыку, спета многочисленным составом исполнителей и оказывается при этом в полной мере кукольным спектаклем в череде музыкальных постановок БТК последнего десятилетия. Часовая постановка смотрится на одном дыхании благодаря слаженной работе всей постановочной группы.

-

Маршрут «Старухи».

Автор проекта Константин Учитель.На Маршруте «Старухи» 2021 года в электричке по пути в Лисий Нос стюардессы предлагали пассажирам два документа на выбор — миграционную карту для поездки в США или бланк доноса. Оказалось очень пророчески... Тогда огромный Таврический сад превращался в нью-йоркский Центральный парк, а около пруда зрители ждали несуществующий пароход в страну-мечту Америку (в которой Даниил Хармс никогда и не был). Темой прошлогоднего, юбилейного, Маршрута была память: Музей Хармса как бы становился Музеем Маршрута. Режиссеры эпизодов рефлексировали о страшном 2022-м через призму 30-х годов — времени жизни обэриутов.

-

«Котлован» А. Платонов.

Театр «Старый Дом» (Новосибирск).

Режиссер Антон Федоров.Читать повесть Андрея Платонова «Котлован» невыносимо тяжело. Это одно из тех гениальных произведений, которые никогда не перечитываешь. Когда-то исследователи назвали его «утопия-предупреждение». Именно после «Котлована» стало понятно, что Андрей Платонов — автор глобальной отечественной утопии, русский Кампанелла или Уэллс, и он жил среди людей, многое предугадал и зашифровал на своем загадочном языке, но его никто не узнал. Написана повесть была в 1930 году, а в полном, неискаженном виде напечатана в «Новом мире» только в 1987-м. Гениальные догадки и предупреждения Платонова дошли до нас через 57 лет. Когда котлован под фундамент будущего осыпался окончательно.

-

Маршрут Надежды Стоевой

на XVI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз»

На Международном фестивале тюркских народов «Науруз» в этом году у каждого критика был свой маршрут просмотра спектаклей. Я выбрала детско-подростковый сегмент, находясь еще в Петербурге, а приехав в Казань, выяснила, что детских спектаклей в программе семидневного фестиваля шесть: три из них представлены театрами кукол, «Книга силы» прошел до моего приезда, а уличный «Абикины сказки» я не увидела. На подростка или молодого взрослого рассчитан только один спектакль — Татарского ТЮЗа им. Г. Кариева «Йусуф». Составить представление, чем живет театр подростков тюркских народов, было сложно, выборка оказалась не репрезентативна. Организаторы объяснили, что не было заявок. Каждый регион, выбирая, что послать на фестиваль, предпочитает «взрослую» премьеру, а детская или подростковая как-нибудь потом. Вот и имеем на крупном смотре минимальное количество. Поэтому я решила включить в подборку те спектакли, где есть герой-ребенок или подросток, есть его отношения с родителями, где подросток или ребенок — не фигура умолчания или само собой разумеющееся, о чем не стоит и говорить. С них и начну.

-

Маршрут Марины Дмитревской

на XVI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз»

Моя «тропа» на «Наурузе», как писал Володин, «затерялась средь прочих троп», и я иду со своими впечатлениями вслед Анне Степановой и Екатерине Морозовой (если читатель не заметил — это серия материалов, поскольку фестиваль шел параллелями и даже «триллелями»).

Маршрут мой был тем более обделенным, что важнейшие спектакли программы — «Муть. Мухаджиры» Фарида Бикчантаева и «Пепел» Айдара Заббарова — я не только видела раньше, а и писала об этих прекрасных постановках, так что на них меня не командировали: внимания и обсуждений требовали другие спектакли. Фестиваль нынче не ограничивался тюркоязычными театрами, были гости из Казахстана, Чувашии, Осетии, Чечни, так что я попадала в совершенно неизвестные пространства и видела на неведомых дорожках следы невиданных зверей...

-

Маршрут Екатерины Морозовой

на XVI Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз»

Концепция XVI Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз», традиционно проводимого в Казани, была в этот раз не изменена, но расширена — впустив в тюркоязычный мир театральную культуру Северокавказского региона. Желание разомкнуть языковые границы, как определил этот формат художественный руководитель фестиваля Фарид Бикчантаев, способствовало созданию широкого смыслового поля в понимании многоголосия традиций, норм, мировоззрения. Так, разные по качеству, жанру и эстетике спектакли, созданные преимущественно в театрах с национальной основой и на национальном языке, говорили на фестивале о своих традициях как об утрачиваемой ценности, превращая их в источник, вокруг которого организуется человеческое бытие.

-

Полную картину фестиваля «Науруз» в нынешнем году можно сложить только из отдельных пазлов. Необычайно насыщенный, он заполнял все казанские сцены параллелями и триллелями, иногда и четыре разных театра играли одновременно — и завлит Камаловского театра, наш друг и автор «ПТЖ» Гульшат Фаттахова каждый день меняла направление «троп» с целью охватить неохватный ландшафт «Науруза» критическими глазами. Так что своими впечатлениями эти два дня будут делиться в нашем блоге Анна Степанова, Екатерина Морозова, Надежда Стоева и Марина Дмитревская.

комментарии