-

В рамках «Театрального киносезона 2013–2014» показывают «Кориолана» лондонского театра «Донмар», примечательного тем, что в роли спесивого римского вояки здесь можно увидеть сумрачного фронтмена джармушевского «Выживут только любовники» — англичанина Тома Хиддлстона. Насколько неожиданной стала трактовка, судила Надежда Стоева...

Том Хиддлстон — не самый очевидный выбор на эту роль. Кудрявый, улыбчивый, почти блондин, с голубыми глазами — типичный романтический герой-любовник, который мог бы до старости играть несчастных возлюбленных всех мастей и получать награды за роли второго плана.

-

Малый драматический театр пополнил внушительную копилку наград еще одной «Золотой Маской» - за лучший спектакль большой формы. Решение жюри можно назвать традиционным. Предлагаем вам прочитать пару развернутых «реплик» петербургских театральных критиков о спектакле — Николая Песочинского и Татьяны Джуровой.

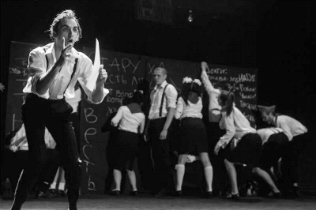

«Коварство и любовь». Ф. Шиллер.

МДТ — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский. -

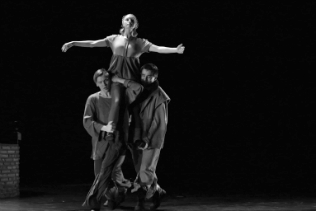

«Прекрасное Далеко». Д. Привалов.

Совместный проект Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова и Челябинского театра современного танца.

Режиссер Марина Глуховская, хореограф Ольга Пона, художник Юрий Наместников...Знание умножает скорбь, теперь я понимаю это совершенно точно.

Видел челябинское «Прекрасное Далеко» дважды: рабочий прогон за несколько дней до премьеры и готовый спектакль через пару недель после нее. Он не сильно изменился: просто наигрался, стал стройнее и гармоничнее, молодые актеры (кто-то из них впервые получил большую роль) начали обретать сценическую уверенность и свободу.

Изменились мои знания о том, что сопутствовало этому спектаклю. На прогоне думалось, как правильно и мудро выстроила сезон (второй на посту главного режиссера Челябинской драмы) Марина Глуховская.

-

«Солнечный удар». И. А. Бунин.

Александринский театр.

Режиссер Ирина Керученко, художник Мария Утробина.«Солнечный удар» — вторая работа Ирины Керученко на Малой сцене Александринского театра. С предыдущей — «Сон смешного человека» — новую постановку роднит не только единство места. В обоих спектаклях (да, кажется, и во всех других) режиссера волнует существование человека за рамками рационального, логически объяснимого, нарративного. Спектакли эти объединяет в том числе и бережное отношение к авторскому слову. Раскладывая текст Бунина на два голоса, режиссер переносит его на сцену без единой купюры (как и в случае с «Кроткой» Достоевского, например). Сюжет укладывается в полтора часа сценического времени, а паузы и длинноты заполнены физическим действием, воплощающим всеразрушительную силу любви.

-

«Диана Вишнева. Грани».

Совместное производство Сегерстром-центра исполнительских искусств (Калифорния), продюсерского центра Ardani Artists (Нью-Йорк) при участии Балета Монте-Карло, Национального хореографического центра Рубе (Франция), Парижского ателье Каролин Карлсон, Фонда Дианы Вишнёвой.

В рамках XIV Международного фестиваля балета «Мариинский».Программа, показанная Дианой Вишневой на фестивале «Мариинский», уже демонстрировалась на Западе под названием «On the Edge», что буквально означает «На краю». В отечественном варианте оно превратилось в просто «Грани» — разница, между прочим, существенная. Первое, энергичное, несет в себе эмоциональное напряжение, сигнализирует о некоем пределе, намекает на катастрофу. Второе, нейтральное, остроту, напротив, снимает — более того, оно будто бы специально вводит нас в область привычных значений: грани таланта, индивидуальности, творчества.

-

Юбилей Ольги Волковой Ленинград и Москва должны бы отмечать вместе, дружно и весело.

«Редчайшее сочетание: умница, абсолютно владеющая даром перевоплощения. Невероятной требовательности к себе человек. Всегда живет целым», — писала о Волковой в нашем журнале Любовь Овэс. Под юбилеи тянет к мемуарам... Меня, четвероклассницу, привозят на каникулы в Ленинград — культурно развиваться, и родственники, студенты Моховой, говорят, что надо посмотреть в ТЮЗе «Сотворившую чудо». Я не знаю никакого режиссера Шифферса, я не знаю никакой Ольги Волковой, я оказываюсь на сложном для четвероклассницы спектакле и не в состоянии даже в тот момент внятно осознать свое впечатление, но только в сознание намертво впечатывается (и сейчас помню!) эта диковатая слепоглухонемая девочка.

-

«P. S.». Трагифарс по пьесе Ж.-П. Сартра «Huis clos».

Театр «Грань» (Новокуйбышевск).

Режиссер Денис Бокурадзе, художник Алиса Якиманская.Жан-Поль Сартр произнес: «Ад — это другие».

Резо Габриадзе не раз говорил, что ад — это когда целую вечность каждый из нас будет смотреть то, что поставил, рассматривать то, что нарисовал, слушать собственную музыку и читать то, что написал. Тот есть, останется наедине с самим и собой и плодами своей жизни.

Спектакль Дениса Бокурадзе «P. S.» по той самой пьесе «За закрытыми дверями», в которой Сартр изобразил в виде добротной гостиницы и трех ее обитателей этот самый ад, — на самом деле ближе не к определению «ад — это другие», а к констатации: ад — это я сам.

-

«Подросток». В. Дурненков.

Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола.

Режиссер Вера Попова, художник Алексей Лобанов.С одной стороны — это типичный verbatim: драматург, опросив десятки прокопьевских подростков, положил записанные интервью в основу пьесы. С другой — какой же это документальный театр, если в центре действия — сочиненная автором сюжетная канва. Мальчик Саша сбегает из загородного лагеря, узнав, что в Прокопьевск на три дня приехал из Москвы его отец, с которым мать давно в разводе. Саша мучается сомнениями, встречаться ли с отцом, то и дело попадает в какие-то передряги, вроде драки с гопниками, и в конце концов пересекается с родителем на три минуты перед посадкой того в самолет.

-

«Чудотворец» «Цеха свободных художников» по мотивам «Старухи» Даниила Хармса покинул сцену Камерного театра Малыщицкого. Спектакль скитается в поисках площадки: 13 апреля — в «Нашем театре», а потом?

«Чудотворец». По мотивам повести Д. Хармса «Старуха».

«Цехъ свободных художников».

Режиссер Александр Кладько.Перефразируя Хармса:

...это мог бы быть рассказ о выпускниках мастерской Анатолия Праудина, которые живут в наше время и пробуют творить чудеса, но вынуждены съехать из театра. Союз с театром Малыщицкого не сложился, хотя стоит им только подстроиться под репертуарную политику, и сцена останется за ними, но — плоть от плоти Мастера — они этого не делают. Покорно или нет, — актеры съезжают из театра.

-

Выставка в музее Александринского театра собрала много народу, и фотографии Василия Васильевича Меркурьева, программы спектаклей, костюмы вошли в плотное соприкосновение с людьми сегодняшними. Жилет Манилова с цветами по атласному черному полю, его же лаковые черные туфли, должно быть, радовали своего хозяина. Сейчас, в апреле 2014 года, к жилету этому хотелось просто припасть, прикоснуться — к артисту, к театру, к Гоголю, наконец...

-

А у нас в блоге — статьи о спектакле Нины Шалимовой, Аси Волошиной (ПТЖ № 70) и Анны Степановой.

«Москва-Петушки».В. Ерофеев.

Студия театрального искусства (Москва).

Спектакль сочинили: Сергей Женовач, Александр Боровский, Дамир Исмагилов, Григорий Гоберник -

«Бердичев». Ф. Горенштейн.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Никита Кобелев, художник Михаил Краменко.На новый спектакль театра Маяковского я попала, можно сказать, случайно — приехав на пару дней в Москву, собиралась посмотреть премьеру в другом столичном театре, но в последний момент планы изменились. А случайностей-то, наверное, не бывает. Оказалось, что мне совершенно необходимо было увидеть эту работу Никиты Кобелева, выпускника мастерской Олега Кудряшова 2011 года, и вспомнить, что не так уж давно я была свидетельницей его, в общем-то, робкого дебюта на режиссерской лаборатории в СамАрте, а потом — вполне уже не робкого первого шага на профессиональной сцене (содержательная и тонкая «Повесть о господине Зоммере» на малой сцене ТЮЗа им. Брянцева). К нынешнему моменту не достигнув 27-летия, Кобелев уже поставил четыре спектакля в театре Маяковского (кстати, «ПТЖ» писал обо всех). Последняя по времени премьера — впервые осуществленная на большой сцене пьеса Фридриха Горенштейна «Бердичев» — свидетельствует об обретенной Никитой Кобелевым режиссерской и человеческой зрелости. Это по-настоящему хороший спектакль.

-

Сегодня на «Золотой маске» показали «You Make/ ReMake» Танц-компании «Kannon Dance». Премьера спектакля промелькнула мимо блога ПТЖ. Сейчас мы наверстываем упущенное.

«You Make/ ReMake»

Танцевальная компания «Kannon Dance».

Хореограф Ренана Раз (Израиль).Неутомимые в своих творческих исканиях руководители «Каннон Данс» Вадим и Наталья Каспаровы увидели «You Make/ ReMake» на фестивале современного танца в Израиле. Автора, Ренану Раз, пригласили в Петербург, предоставили ей танцовщиков, актеров и попросили осуществить ремейк постановки. После российской премьеры, состоявшейся в рамках фестиваля «Open Look»-2013, возникла идея подать заявку на «Золотую маску». И вот спектакль — в числе номинантов в категории «современный танец».

-

«Окна в мир». А. Вислов. По одноименному роману Ф. Бегбедера.

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Роман Феодори, художник Даниил Ахмедов, балетмейстер Наталья Шурганова.Начать спектакль с реплики «Конец вы знаете: все умирают...» — очевидная провокация. Это первая фраза романа Фредерика Бегбедера «Windows on the world» («Окна в мир»), посвященного теракту 11 сентября 2001 года. С нее же начинается инсценировка Александра Вислова, написанная специально для Красноярского ТЮЗа. Изначально планировалось, что «Окна» в постановке главного режиссера театра Романа Феодори станут завершающей частью трилогии ТЮЗа «Наглядная переделка человека». Название многозначительное и многообещающее. Но, судя по премьере, состоявшейся в марте, дальше обещаний дело не пошло.

-

«Нейроинтегрум».

Александринский театр.

Постановочная команда: Юрий Дидевич, Евгений Черный, Алексей Олейников, Patrick K.-H., Олег Макаров, Татьяна Гордеева, Станислав Капулкин, Дмитрий Кильдюшкин.Лучше всего о проекте «Нейроинтегрум»— его технологии, «закулисной» подготовительной части — рассказано профессионалом, одним из создателей проекта, здесь..

Человек, хотя бы мало-мальски не сведущий в области science art, наверное, не должен брать на себя такую ответственность. И все-таки я попробую.

По окончании перформанса (а он трехчастный: презентация, показ, обсуждение) Дмитрий Булатов, художник, теоретик искусства, куратор Государственного центра современного искусства, чья лекция в этот день предваряла «Нейроинтегрум», сказал, что обычно при оценке принципиально нового, экспериментального явления мы используем уже сложившиеся паттерны. И это значительно суживает горизонты этого нового, его действительную ценность. Для меня такими паттернами, наверное, стали искания художников-модернистов первой четверти XX века.

-

«Антигона». Ж. Ануй.

Канский драматический театр.

Режиссер Адгур Кове, художник Кирилл Мартынов.Март. Прозрачная капель и мутные лужи. Солнце шпарит, будто светит не над Сибирью, не над Канском, а над Древней Грецией. А ты идешь в зал, огибая черную ширму перед входом, и попадаешь на... евромайдан?.. Антрацитовая, выжженная земля, дым из воронки, завалы из автомобильных шин и тарных ящиков. Женщины сушат на веревках окровавленные бинты. Мрачные мужчины в халатах санитаров и антивирусных масках методично разбирают баррикады, деловито цепляют оборванные провода к покореженной согнутой вышке электропередачи. Самое страшное свидетельство войны — одинокий детский башмачок, висящий высоко на проводе, до которого не допрыгнешь.

-

Все те недели, что мы делали № 75, который только что увидел свет, из головы не шел когда-то напечатанный в «ПТЖ» рассказ.

Известный искусствовед, много младше актрисы Грановской, друживший с ней много лет, однажды спросил ее:

— Елена Маврикиевна, вы помните, как началась революция?

— Ну как же, отлично помню, — ответила Грановская.

— Ну, пожалуйста, расскажите.

— Утром лежу я в постели, входит горничная и говорит: «Мадам, к вам пришел человек из французской прачечной и умоляет его принять». — «Хорошо, пусть войдет». Входит человек и говорит: «Мадам, я огромный поклонник вашего таланта, я давно мечтаю попасть на сегодняшний спектакль, помогите мне в этом!» Я говорю: «Хорошо». На следующее утро лежу я еще в постели, входит горничная и говорит: «Мадам, пришел человек из французской прачечной и умоляет его принять». — «Хорошо, пусть войдет». Он входит и долго и восторженно расточает комплименты и говорит: «Мадам, если бы это было в моих силах, я бы усыпал ваш путь к театру розами...»Известный искусствовед наконец перебивает ее рассказ:

— Елена Маврикиевна, а как же революция?

— Так вот, душенька, как раз тогда она и происходила.Примерно в этой исторической ситуации мы делали номер, центральный раздел которого — «Театр-музыка-театр-музыка». Беседы с Л. Десятниковым, А. Бакши, А. Маноцковым, В. Тонковидовым, А. Хрущевой, желание понять законы музыкального строения и оформления (беседа с В. Бычковским) спектакля, понять вообще текст спектакля как музыкальную партитуру — что могло быть лучшим аккомпанементом к русско-украинским событиям зимы-2014?..

Но, конечно, есть еще и «Процесс» с российскими и зарубежными премьерами, есть отдельный большой раздел «Шапито» — о цирке, во главе которого стоит нынче Слава Полунин. Да что долго говорить — читайте!

Предлагаем вашему вниманию Содержание нового номера, а также обращение к читателям и коллегам.

-

Нашему легендарному учителю, Лидии Аркадьевне Левбарг, сегодня было бы 100 лет. С одной стороны — не верится, с другой — еще 40 лет назад она казалась нам величественно старой и точно — из более ранних эпох: в ней, в ее седых волосах светился серебряный век. Клубы дыма от ее вечной папиросы, казалось, тоже принадлежали утерянным культурам. Она была петербурженкой. Сосредоточенность, строгость, академическая несуетность, достоинство, гордая осанка этого города отразились в ней. Нам, учившимся позже, уже только в преданиях достались рассказы о том, скольких защитила, оградила, даже спасла она в нелегкие, «несеребряные» времена рубежа 40–50-х годов, работая в институте, которому отдала 50 лет и по которому в те поры гуляли ветры борьбы с космополитизмом.

-

«Тщетная предосторожность».

Михайловский театр.

Музыка Луи Герольда, хореография Фредерика Аштона.После семилетнего перерыва в репертуаре Михайловского театра снова появилась «Тщетная предосторожность», на этот раз в хореографии Фредерика Аштона (1960). Прежняя постановка — Олега Виноградова (1971) на музыку Луи Герольда — продержалась в афише до 2007 года. В 2002 году балет Аштона был перенесен в Большой театр, но сейчас в его репертуаре осталась только версия Юрия Григоровича.

«Тщетная предосторожность» — лирическая комедия (редкий жанр в классическом балете), чудесным образом пережившая все реформы и потрясения XIX и XX веков, считается старейшим балетом, дошедшим до наших дней.

-

Одним из первых откликов на спектакль Юрия Бутусова стала рецензия Алексея Вадимовича Бартошевича, опубликованная у нас в блоге. Предлагаем перечитать ее.

комментарии