-

«Розенкранц и Гильденстерн».

ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Новая сцена.

Режиссер Дмитрий Волкострелов.В центре нового спектакля Дмитрия Волкострелова центра нет. Зато есть четкие временные рамки: с 9 сентября 1984 года по 15 февраля 1985 года — именно столько длился рекордный по количеству партий матч за звание чемпиона мира по шахматам между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, закончившийся ничьей. На пустой сцене два актера — Андрей Слепухин и Иван Стрюк — в одинаковых серых костюмах времен советского дефицита сидят за шахматным столом. Фоном выступают последовательно меняющиеся календарные даты, написанные в строку на компьютере и проецирующиеся на задник сцены. Каждая новая дата — новый эпизод спектакля, логически не связанный с предыдущим, из него не вытекающий.

-

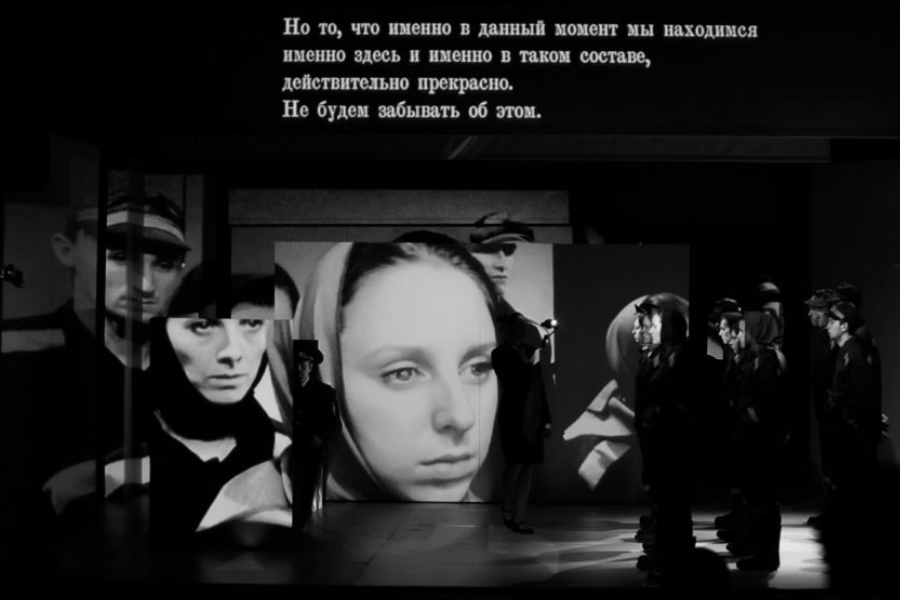

«Я здесь». Программа совместных переживаний. Л. Рубинштейн. Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Максим Диденко, художник Павел Семченко.Жанр спектакля «Я здесь», поставленного по текстам-карточкам Льва Рубинштейна, обозначен как «программа совместных переживаний». Фраза тоже принадлежит Рубинштейну. Я приехала на премьеру и с автором текста, сидящим рядом, совместно переживала спектакль. Переживания оказались сильными. Признаться, я не была к этому готова, как, впрочем, не был готов и сам автор, с удивлением воскликнувший: «Я не знал, что написал про это»... ну, или как-то так, транслирую близко к тексту.

-

Заметки о XXIV Пушкинском театральном фестивале во Пскове

Когда по завершении нынешнего Пушкинского фестиваля читаешь обзор прошлогоднего, кажется, что настало время перемен в жизни этого мероприятия с двадцатичетырехлетней историей. «На усеянной древними храмами псковской земле, где неторопливо протекает река Великая, погружаешься в другой ритм жизни. Спокойная, умиротворенная атмосфера старинного города диктует такую же простую, беспафосную атмосферу фестиваля». С храмами и рекой Великой все по-прежнему, а вот умиротворенную простую атмосферу изрядно всколыхнули привезенные спектакли из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга. Арт-директор Пушкинского фестиваля этого года — театральный критик Андрей Пронин — собрал афишу смелую, бескомпромиссную, предложив псковской публике в каком-то смысле новый зрительский опыт, не ограничил выбор ни в жанре, ни в литературном материале.

-

«Мертвые души». Н. В. Гоголь.

Мастерская Анатолия Праудина.

Малая сцена РГИСИ.У Паши Чичикова кривоватый макет. Мечта на обломках занозистого ящика из-под капусты по 10 коп. Окна вырезаны ножом, ветром дыбятся занавеси из драной марли. Отсвет моря, бальный зал и бумажная фигурка в белом, с зачесанными набок прядями. Паша подсвечивает макет изнутри, набухает тень. Кукла даже не штоковая, просто вырезанная. Он ее, замирая, берет чумазыми двумя пальцами. Пальцы дрожат, тень полыхает по стене дощатой. Пока папа не засек.

-

«Преступление и наказание. Девять дней Родиона Романовича Раскольникова». По роману Ф. М. Достоевского.

Театр «Мастерская».

Инсценировка Андрея Гаврюшкина и Федора Климова, режиссер Андрей Гаврюшкин, художник Эмиль Капелюш.Ожидание новой встречи с Раскольниковым — это всегда особое состояние.

Какой он придет сегодня?

Что скажет?

Куда заставит заглянуть?

От чего вздрогнуть?

Что вытащит из своей/моей расколотой души? -

«Кентервильское привидение». По мотивам новеллы О. Уайльда.

Санкт-Петербургский государственный ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Инсценировка, художественное оформление и постановка Виктора Крамера, композитор Сергей Ушаков, автор текстов музыкальных номеров Сергей Маковский.В этом спектакле есть и клубы дыма, и синий свет, и все другие очевидные и расхожие атрибуты среднестатистического музыкального представления по мотивам новеллы Оскара Уайльда о привидении, столетия томившемся в родовом замке.

Перво-наперво должна сказать, что, оказавшись в зале ТЮЗа по прошествии некоторого количества лет, ощутила, что глаз мой с непривычки травмирован видом и цветом зрительских кресел, с ними в тон и цвет штор на входе из фойе в зал — все того же канцелярского, холодного оттенка изумрудно-голубого, какой обычно ассоциируется с залом петербургского Законодательного собрания. Странное чувство, что ТЮЗ «переоделся» в ЗАКС, не покидало до конца спектакля.

-

Под юбилеи тянет к мемуарам.

Конец 80-х, Тбилисский фестиваль, храм Метехи — и какой-то театр то ли из Барнаула, то ли из Иркутска играет «Каина» Байрона. Позорно не знающая России (а откуда знать? Это сейчас я «прививаю» студентам знание регионов, а нам-то никто не прививал, мы путешествовали исключительно из Петербурга в Москву!), впервые слышу и запоминаю имя режиссера — Михаил Бычков.

Очень долго Бычков был человеком камерным. И театр, им созданный, назвался Камерным. И каждый раз при встрече с Воронежским Камерным повторялось ощущение, будто открыли шкатулку. А в ней — и большие, похожие на людей, куклы «Дядюшкиного сна», и звук старой пластинки, граммофон, и бумажная птичка фрекен Жюли, и наивно-белые герои «Зимы», и восхитительные советские болваны из «Дураков на периферии», и геометрически выверенные позы «Гедды Габлер», и изломанная декадансная, больная, ускользающая красота «Циников»...

-

Заметки вдогонку фестивалю «Пять вечеров»

За тринадцать лет город к володинскому фестивалю «Пять вечеров» привык как к чему-то само собой разумеющемуся и неизменному. Как будто всегда в феврале, накануне дня рождения Александра Моисеевича, в фойе Театра на Литейном к потолку полетят легкомысленные зонтики, силуэт Володина появится на белом домашнем экране, а у буфетной стойки с бутербродами «как из детства» встанет неизменная Клава в белом переднике. Хрупкость и финансовая ненадежность предприятия зрителям неведомы, и залы всегда заполнены — независимо от того, играет столичный театр или никому неизвестный, приглашенный откуда-то издалека. И остается только гадать: почему нежная, невесомая и в то же время предметно укорененная в своем времени драматургия Володина так манит сегодня (спектаклей по его текстам было в этом году рекордное количество). Отчего в замечательно интересной программе «Первая читка» (а в этом году она, по-моему, особенно удалась) пьесы совсем молодых авторов так или иначе ведут диалог с той, совершенно неведомой им, эпохой. Что это — ностальгия? Попытка изжить комплексы и вырваться из советского прошлого, которое до сих пор не отпускает?

-

«Осенний марафон». А. Володин.

Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева (Улан-Удэ) на фестивале «Пять вечеров».

Режиссер Сергей Левицкий.Те, кто видел прежние работы Сергея Левицкого — «Анатэму», «Dejavu», «Преступление и наказание», могут подтвердить, что режиссер пробует себя в довольно разных театральных жанрах и эстетиках. Его «Анатэма» сочинена в жанре психоделического хоррора, переполненного цитатами из мирового кино — от Хичкока и Джармуша до Тарантино и Вербински. Спектакль свой Левинский явно придумывал, находясь под обаянием бутусовского «Макбет. Кино». От него — интерес к музыкально-поэтической, ассоциативной структуре действия. «Dejavu» создавался как документальный спектакль, основанный на свидетельствах жертв сталинских репрессий. Актеры осваивали работу с архивными материалами, совмещая в спектакле роли главных героев и отстраненных комментаторов. «Преступление и наказание» — спектакль-путешествие по роману Достоевского, а вместе с ним и по театральному закулисью. Коридоры и закоулки Театра им. Н. А. Бестужева вели напрямик в душевные подполья Раскольникова и Сони, Катерины Ивановны и Мармеладова, Дуни и Свидригайлова. Зрители словно бы тайком подглядывали за героями через щели в стенных проемах и приоткрытые двери, невольно становясь свидетелями человеческих трагедий.

-

«Полярка» в Норильске

Как выяснилось, веселое слово «полярка» имеет множество самых неожиданных смыслов. Это и летная куртка для жизни в условиях вечной мерзлоты, и состав капельницы для поддержания работы сердечной мышцы. А еще это северная надбавка к зарплате. Из-за нее многие и ехали на Крайний Север, да и сейчас едут, чтобы заработать на квартиру, например. Я тоже поехала в Норильск за «Поляркой». Потому что есть еще один смысл у этого слова: это лаборатория, которую проводит Олег Лоевский в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского. Об этой лаборатории писали не раз. Напишу и я о том, что увидела, побывав на ней впервые. Тема в первый момент удивила, чтобы не сказать больше: «Русское зарубежье ХХ века — Возвращение на Родину». Казалось бы, где Норильск и где русское зарубежье...

-

«Где зарыта собака». По пьесе А. Слаповского.

Театр Комедии им. Н. П. Акимова.

Режиссер Сергей Пускепалис, художник Алексей Вотяков.Автору (Алексею Слаповскому) хотелось, наверное, чего-то большего. Грибоедов и тот чувствовал отчуждение от своего «Горя», которое «было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который /он/ принужден был облечь его».

Но у театра свое право и своя правота.

-

Я ЖГУ ПАРИЖ

«Хочу в Париж». Инсценировка и авторские тексты Маргариты Зайчиковой по мотивам одноименного рассказа Михаила Веллера.

Городской драматический театр Нижневартовска.

Режиссер и художник Вячеслав Зайчиков.

Моноспектакль Евгения Наумова.Спектакль сыгран на трех табуретках.

Его режиссер Вячеслав Зайчиков, сценограф, график и живописец, работающий как маленькая бесперебойная творческая электростанция, всегда отличается чувством юмора: увиденные в сельмаге стиральные доски с их волнистой поверхностью становятся коллажами на темы всех морей мира, деревянная рама каждой — пляжем с отдыхающими, а разрисованные лопаты — портретной галереей российской семьи... В основном, все это украшает сменно-переменные экспозиции на стенах Нижневартовского Городского театра, но вот традиционный ханты-мансийский праздник Вороны превращен в элегантную черную книжку с графическими картинками на черном фоне, причем каждую можно вырвать и послать-подарить как отдельную открытку в виде воронова крыла...

-

В конце января на новой театральной площадке «Арт-Измерение» состоялась лаборатория выпускников РГИСИ (мастерская Н. С. Скороход) «Свежая кровь».

Прошедший в конце января фестиваль пьес младоскороходов и наступившая «Первая читка» володинского фестиваля «Пять вечеров» в очередной раз натолкнули на совершенно не новую мысль о том, что же такое современная драматургия. О чем она? Где болит и болит ли? Кто ее герой? Сколько ему лет? И как точно он соотносится с современным читателем.

-

А. Володин «С любимыми не расставайтесь».

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер Александр Баргман. Художник Анвар ГумаровЕсли кто-то думает, что существует полнометражная пьеса «С любимыми не расставайтесь», — он сильно заблуждается. Есть буквально несколько страниц маленьких диалогов в суде — по сути, стихотворений в прозе. Есть несколько сценок Мити и Кати, Мити и Ирины. Отдельным текстом — «Перегородка», отдельным стихотворением — «Сначала были встречи...» (его читает в «Любимых» Женщина, пришедшая по объявлению о размене квартиры, героиня «Перегородки»).

-

XIII Володинский фестиваль в Петербурге сегодня открывает «Дядя Ваня» Воронежского Камерного театра. О нем — статья Марины Дмитревской из 84-го номера ПТЖ.

И чем не из вампиловской гостиница «Тайга» эта «нянечка» Марина Тимофеевна, в синем сатиновом халате советской уборщицы-«технички», разливающая чай в эмалированные кружки из металлического бачка? И чем не «чулимский» Шаманов этот доктор Астров в грубом, видавшем виды, «хэмовском» пуловере реглан английской резинкой, какие не раз носили геологи и альпинисты в фильмах 1960-70-х? «Держись, геолог, крепись, геолог...» Эта песня Пахмутовой вполне могла бы звучать среди ее же «Беловежской пущи», «Надежды» и песенки композитора Рыбникова про Африку, в которой, должно быть, сейчас такая жарища... «Аааа! Обезьяны, бегемоты! Ааааа! Крокодилы, кашалоты...»

-

«Временно недоступен». П. Вюлленвебер.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Андрей Загородников.Имя Петры Вюлленвебер — современного немецкого драматурга, автора нескольких пьес для подростков — открыли на фестивале «Арлекин» минувшей весной. Участник режиссерской лаборатории фестиваля Андрей Загородников (мастерская В. Фильштинского) со студентами курса Л. Грачевой поставил эскиз ее пьесы «Временно недоступен», который теперь вырос в самостоятельный спектакль и вошел в репертуар ТЮЗа. События — цепь реакций на уход близкого человека: мама двух подростков, Нико и Веньи, попадает в аварию, оказывается в больнице и умирает от неизвестной инфекции. На помощь семье приезжает бабушка Гертруда, человек, по сути, чужой — дети ее почти не помнят. Семья раскололась много лет назад, когда дедушка проиграл все сбережения на скачках.

-

Пастернаковская максима «Цель творчества — самоотдача» — это про Юру. В юности это был сгусток неудержимой энергии, когда казалось, что концентрация ее зашкаливает. Причем не театральная, выспренная, романтизированная, а животная глубинная энергетика, как он говорил, «на чистом сливочном масле».

-

«Обыкновенное чудо». Е. Шварц.

Камерный театр Малыщицкого.

Сценическая редакция и постановка Петра Шерешевского, художник Надежда Лопардина.Кто бы мог подумать, что действие пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», которое многие помнят и знают по фильму Марка Захарова, можно перенести в больничную палату? В Камерном театре Малыщицкого сделали это.

Местом действия, сосредоточенного вокруг кровати, на которой практически весь спектакль будет лежать Хозяйка, в постановке Петра Шерешевского стала больница. По углам сцены скудные бытовые приметы больничной жизни — раковина, батарея. Совсем не сказочная реальность: стерильное белое пространство, дежурный свет. Но! Лежащее на полу огромное больничное окно с видимыми за стеклом живописными картинками домов, мостов и каналов стало дверью в другой, волшебный, мир, а может быть, в мир прошлых встреч и прошлой счастливой жизни, где Хозяйка была здорова.

-

Театральный проект «Слушай город».

Режиссер Иван Куркин, драматургия Наташи Боренко, художник Анна Мартыненко, видеохудожник Майк Ив.Отказавшись от изобразительности живописи, К. Малевич объяснял: «Я преобразился за 0 (ноль) формы и вышел к —1 (минус единица)».

В проекте «Слушай город» театральные профессионалы — продюсер, драматург, артист, художник, магистры театрального искусства, — кажется, совсем разрушают театр, чтобы почувствовать, что в нем не поддается разрушению и из чего он может вырасти заново. Вот, говорят, часть театра — зрители. Их активность — наблюдение и переживание того, что в игровом пространстве. А что, если только они сами и есть в игровом пространстве?

-

Лаборатория «Грешные праведники Лескова» в Новокузнецком драматическом театре

Лаборатория под руководством театрального критика Александра Вислова прошла в Новокузнецке в четвертый раз. Прежде постановщики создавали эскизы по произведениям Достоевского, Тургенева и Маяковского, в этом году обратились к творчеству Николая Лескова — автора, театром практически неосвоенного.

комментарии