-

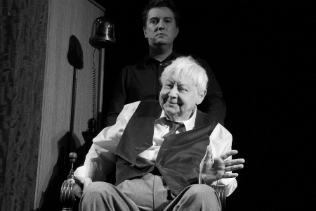

«Дракон». Е. Шварц.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина.В спектакле «Дракон», поставленном на основной сцене МХТ как вариация на тему пьесы Евгения Шварца, Константин Богомолов собрал все характерные внешние приметы своего стиля: близнецы с камерами в руках; экран над сценой, трансляция на него крупных планов героев; титры, сопровождающие действие; песни и киносюжеты советского искусства, впаянные в спектакль так же прочно, как в коллективную память; трансвестизм и приторный гламур в его общеупотребительном изводе. Словом, внешними приемами режиссер удивить принципиально не собирался — он использовал свой сложившийся театральный язык, чтобы, не отвлекаясь на новые нарядные придумки, поговорить на очевидно волнующую его тему.

-

«Гроза». А. Островский.

Воронежский Камерный театр.

Режиссер Михаил Бычков, художник Эмиль КапелюшЯ смотрела этот спектакль 22 марта в особых обстоятельствах. Никогда не стояли так близко хрестоматийная «Гроза» с ее финалом — и жизнь реальная, близкая, сегодняшняя. С проблемами молодых женщин, их одиночества, с родителями, «выносящими мозг» дочерям долженствованием, осуждением их жизни, устроенной не по родительским законам... Все оказалось 22 марта страшно близко… Хотя спектакль вообще-то не подразумевает прямой экстраполяции, так что не стану навязывать стучавшие в голове смыслы ни воронежской «Грозе», ни читателю. Просто совпало…

-

Ушла из жизни наша коллега, театральный критик Яна Постовалова. Яна из Кемерово. Окончив легендарный филфак местного университета, она прославилась тем, что была завлитом сразу двух кемеровских театров — Театра драмы и Молодежного театра. Тогда мы и познакомились. Главрежем Кемеровской драмы стал Денис Шибаев, и Яна меня позвала, чтобы я посмотрел и обсудил его первые работы. Денег не было, Яна сама организовала машину из Новосибирска и поселила у себя. Ее кемеровский дом меня поразил: он был полон книг. Это была отличная подборка европейского романа XX века и книги самых крутых семиотиков, структуралистов и культурологов.

-

Какая-то беда нависла над нами. Недавно мы простились с Калью Комиссаровым, на днях скончался Тыну Микивер (младший брат Микка Микивера) — и вот теперь Лембит Ульфсак... Март, издавна считающийся в Эстонии месяцем театра, стал месяцем трагических потерь.

В первый раз я видел Ульфсака в спектакле «Ромул Великий» по трагикомедии Дюрренматта, поставленном Вольдемаром Пансо со студентами кафедры театрального искусства. Ульфсак играл Эмилиана — молодого римского аристократа, который побывал в плену у варваров, испытал жуткие пытки и унижения и пришел к малость свихнувшемуся на поисках исторической справедливости императору, чтобы убедить того: как бы ни плоха была Империя, но она — культура, цивилизация, и сдавать ее «новой молодой силе» нельзя, та затопит Европу не только кровью, но и невежеством, погрузит на долгие века во мрак.

-

Nicht schlafen / «Не спать».

Хореография Алена Плателя, художник Берлинде де Брейкере, музыкальный руководитель Стивен Пренгельс.«Малер был ребенком еврейских родителей, он родился на постоялом дворе и рос поблизости от казарм. Он сам еще не успел стать взрослым, пока шесть его братьев и сестер умерли в детском возрасте. Фольклор и танцы, военные и похоронные марши, еврейская музыка очень рано перемешались в его музыкальном воображении и оставались существенными элементами его музыкального языка вплоть до самых последних работ. Его музыка — это нервное путешествие по накладывающимся друг на друга звуковым ландшафтам его детства, в которых торжества, оплакивания и барабанная дробь требовали к себе внимания в одно и то же время. Малер писал фрагментарную музыку для разбившегося мира, который находился на грани исчезновения».

-

В архиве появился № 84. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Троянки». Еврипид.

Новый императорский театр.

Режиссер Олег Еремин, художник Сергей Кретенчук.Ярко-желтые цветы на голубом фоне. Их всего два. И они, собственно говоря, не просто ярко-желтые — они ослепительно сияющие, а в сочетании с норовящим поглотить их pure blue вызывают у зрителя состояние шока. Гипнотизируют. И ты, ошалев от столь дикого сочетания, стоишь, забыв про все. В особенности про время. И если какая мысль тебя и тревожит где-то на периферии сознания, так только о том, как художник смог изобразить столь чистые цвета, цвета, которые никогда ни одна репродукция не сможет передать. Ни при каких условиях. Так стояла в Музее d’Orsay и смотрела на «Подсолнухи» Ван Гога. И вспомнился мне этот момент, едва только вошла в зал Нового императорского театра: во все зеркало сцены ярко-голубой экран, а в правом нижнем углу гигантская желтая орхидея. Перед экраном, прямо под «самым вымирающим цветком» — как пояснил нам режиссер Олег Еремин после показа,— сидят они, потенциальные жертвы: Гекуба, Елена, Кассандра и Андромаха. В противоположном конце сцены — единственный представитель мужского пола Талфибий.

-

«Укрощение строптивой». У. Шекспир. Перевод Д. Мелковой.

КАРБДТ им. В. И. Качалова.

Режиссер Игорь Коняев, художник Ольга Шаишмелашвили.«Весь мир — театр» — знаменитая шекспировская фраза наполняется новым смыслом в соседстве со скелетом в кроваво-красной короне, взирающем с козырька сцены на зрителя. Визуальный образ рифмуется со словами современника Шекспира — Уолтера Рэли, приведенными в программке:

-

«Чук и Гек». А. Совлачков и А. Шклярская по мотивам произведений А. Гайдара.

Новая сцена Александринского театра.

Режиссер Михаил Патласов, сценография и костюмы Александра Мохова и Марии Лукки.Возрастная маркировка «18+» на афише спектакля, на первый взгляд, совершенно не согласуется с его названием — «Чук и Гек». Ведь когда-то всеми любимый рассказ Аркадия Гайдара о приключениях советских мальчиков до сих пор входит в школьную программу по литературе, и даже при большом желании сложно найти в этой поучительной истории что-то, не рекомендуемое для детского прочтения. Рассказ полностью соответствует заветам Надежды Крупской: «Детская книга — важнейший фактор воспитания. Мы стремимся воспитать из подрастающего поколения всесторонне развитых людей, сознательных и умелых строителей коммунистического общества». Эти слова жены великого вождя, гулко раздающиеся в темном пространстве сцены, — главный тезис, опровержением которого стал спектакль Михаила Патласова.

-

VI Фестиваль любительских театров «Театральная революция» в Тюмени

Любительские театры — огромный пласт культуры, чаще всего остающийся незамеченным профессиональным сообществом. С какими критериями подходить к их творчеству? Оценивать любителей по тем же параметрам, что и профессионалов, было бы несправедливо. У первых, в отличие от вторых, за плечами нет специализированного образования. Однако, учитывая тот факт, что непрофессионалы все-таки именуют себя театром, а не кружком по интересам, и продают билеты на свои спектакли, спрос на качество должен быть и в этой сфере.

-

«Молодость жива».

Центр современного искусства им. Сергея Курехина.

Текст Настасьи Хрущевой и Александра Артемова, режиссер Александр Артемов.«Неотлен» — так в 2013 году был обозначен жанр церемонии вручения премии «Прорыв», срежиссированный Александром Артемовым и Дмитрием Юшковым, создателями Театра ТРУ. Театра, который за пять лет своего существования — с 2010 по 2016 год — выпустил пять спектаклей, заинтриговал ими решительно всех — от теоретиков до практиков театра, и в оказавшемся символическим жанре неотлена распался и переродился в союз режиссера Александра Артемова и композитора, автора текстов Настасьи Хрущевой. Последний для Театра ТРУ и первый для тандема Артемов — Хрущева спектакль «Молодость жива» номинирован в 2017 году на премию «Прорыв». Так музыкальная ритмическая структура — одна из основных отличительных черт Театра ТРУ — сохраняет определенную последовательность за пределами сцены.

-

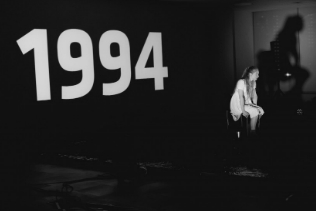

«Война, которой не было». По чеченским дневникам Полины Жеребцовой «Муравей в стеклянной банке».

Театральная платформа «В центре», Ельцин Центр (Екатеринбург).

Режиссер Семен Серзин, художник Александра Микляева.Не могу об этом спектакле думать просто как об отдельном художественном событии. Не могу начинать с того, что на темной, засыпанной углем, пустой, как будто мертвой, сцене, сотворенной художником Александрой Микляевой, весь спектакль есть одна яркая точка. Девочка Полина с чудными светлыми волосами, в простом белом платье, полна жизни, страстного интереса ко всему — к жуку и муравью, к маминой помаде и Аленкиной заколке, к дедушкиным полкам с книгами, ко всему, что окружает эту маленькую еще жизнь в городе Грозном. И потому, видимо, «от избытка», в 9 лет она начала писать дневник. Шел, как показывает большой экран, на фоне которого все здесь творится, 1994 год.

-

«Земля Эльзы». Я. Пулинович.

Театр им. Ленсовета.

Постановка Юрия Цуркану, художник Владимир Фирер.Сайт наш профессиональный. И драматурга Ярославу Пулинович знает всяк сюда входящий уже практически как Э.-Э. Шмитта.

Всяк, да не всяк! Нас может кликнуть любой русскоязычный мира. И прочесть. Ну, и как обделить его знанием сюжета новой современной пьесы?

Да никогда!

Итак...Она — новоиспеченная 75-летняя деревенская вдова. Мать/бабушка/прабабушка. Вне скорби. Покойный супруг — чудовище. Когда-то ее, девчонку, по случаю изнасиловал, обрюхатил, потом со страху женился. Ненавидел до самой смерти. Бил, унижал, гонял по морозу дезабилье, ну и всякое такое в посконном смысле. И она его ненавидела. Люто, но затаенно.

-

«Грязнуля». К. Стешик.

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер Роман Габриа, художник Павла Никитина.Тюменский зритель консервативен, и примет ли он постановку — это большой вопрос. Но театр решился на эксперимент, взяв в репертуар современную драматургию. Спектакль получился ансамблевым, крепким и безусловно заслуживающим внимания.

Посреди сцены стоит длинный стол, за которым один за другим рассаживаются актеры. На заднем плане — металлический каркас, представляющий собой сплав абрисов разных геометрических фигур. В центре сидит мужчина в костюме. Перед ним — чайник и чашка. Образ считывается легко — это «Тайная вечеря». Картинку рушат только преувеличенно большой степлер да облезлая елка с гирляндой, расположившиеся на авансцене.

-

6 марта скончался замечательный эстонский актер, режиссер и театральный педагог Калью Комиссаров. Он всего два дня не дожил до 71 года.

Я помню Калью еще со времени Пионерского театра Таллиннского дворца пионеров. Уже тогда и руководители студий — эстонской и русской — были уверены: этот парень станет актером.

-

«Бунин. Рассказы».

Челябинский Молодежный театр.

Режиссер Иван Миневцев, художник Антон Сластников.«Бунин» из той породы спектаклей, где артист не прикрыт ничем — ни сценографией, ни светом. Напротив, белый экран/холст словно предназначен для того, чтобы выделить фигуру актера, сделать выпуклой. А актер здесь поставлен в самые что ни на есть прямые отношения с текстом. Даже видеографика Дмитрия Иванченко, предельно абстрактная, напоминает книжную — и вместе с тем, рассекая фон на подвижные геометрические фигуры, задает происходящему динамику. Раньше бы сказали «литературный театр». И действительно, часто этот спектакль срывается в чтение с выражением, в иллюстрирование. Но не думаю, чтобы молодого режиссера Ивана Миневцева, недавнего выпускника Мастерской Дмитрия Крымова — Евгения Каменьковича (Петербургу он знаком по работе в лаборатории Новой сцены Александринского театра «Русский эпос. Возрождение»), интересовал замшелый жанр «литературных вечеров».

-

Завтра, 7 марта, в ГИТИСе состоится Ученый совет, на котором снова встанет вопрос о слиянии двух факультетов — театроведческого и продюсерского. В декабре 2016-го, когда ректор Г. Заславский провел это решение через Совет, не согласовав его с факультетом, сотни людей, студентов, преподавателей разных вузов, театральных деятелей, подписывали письмо против этой «оптимизации», а студенты-театроведы РГИСИ устраивали акции поддержки своих товарищей в ГИТИСе.

Подборка, которую мы публикуем, — это тоже дело студенческих рук, ее подготовили Анна Павленко и Анастасия Цымбал (4-й театроведческий РГИСИ). Они записали своих учителей, педагогов театроведческого факультета РГИСИ.

-

«Снегурочка».

Костромской театр кукол.

Режиссер Евгений Ибрагимов, художник Эмиль Капелюш.«Снегурочки печальная кончина и страшная погибель Мизгиря тревожить нас не могут», — говорит Царь в финале пьесы Островского, и это одна из тем для импровизации Евгения Ибрагимова. Снегурочка здесь хоть и заглавная, но не главная героиня, а Мизгиря, кажется, нет вовсе. Режиссер сочиняет свою историю про берендеев. И они у него уже не исторические тюркские кочевники, но еще и не персонажи «весенней сказки», от текста которой в спектакле остались буквально пара реплик и песни.

-

«Мамаша Кураж и ее дети». Б. Брехт.

Александринский театр.

Постановка, сценография, свет Теодороcа Терзопулоса.Как интересно завязались в предыстории этого спектакля разные сюжеты. Во-первых, Терзопулос и Брехт. В молодые годы греческий мэтр стажировался в «Берлинер ансамбль». Видел Елену Вайгель в роли Мамаши Кураж, видел и другие брехтовские постановки, в 1970-е сохранявшиеся в репертуаре. Был допущен Хайнером Мюллером (который «завлитствовал» в этом театре) к брехтовскому архиву. Работал с актерами Брехта. Режиссировал концерты Эккехарда Шалля, игравшего в «Мамаше Кураж» Эйлифа еще при жизни автора, и Гизелы Май, которая считалась лучшей исполнительницей брехтовских зонгов. По возвращении в Грецию заново открывал этого автора соотечественникам, «Знакомство с Брехтом» — так символично назывался один из спектаклей в брехтиане Терзопулоса.

-

«На дне». М. Горький.

Нижегородский театр драмы им. М. Горького.

Режиссер и художник Валерий Саркисов.Огромные черные трубы заброшенной котельной (варианты — завода, страны, цивилизации) похожи, в то же время, на оставленную съемочную площадку. Рельсы, по которым когда-то подвозили вагонетки с углем для отапливания государства (вариант — каталась съемочная камера), теперь обслуживают обитателей «дна», когда им надо выехать на базар с пельмешками (Квашня) или в кабак (не станем перечислять). Вот, толкая низкую платформу, туда-сюда они и разъезжают... Заводской мост, гремящий под каблуками листами железа, ведет наверх — там живут Костылевы.

комментарии