-

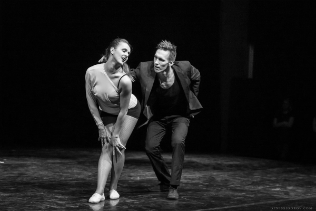

«Иллюзия» П. Корнель.

Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Режиссер и художник Филипп Григорьян, драматург Ольга Федянина.Одно из главных событий спектакля Филиппа Григорьяна, конечно, сценографическое решение. Режиссер предъявил публике сразу все постановочные возможности сцены. Работает полный набор штанкет и поворотный круг; в действие встроено и видео в записи, и видеотрансляция артистов, находящихся за сценой, но говорящих с теми, кто в данный момент виден зрителям; артисты поют в микрофоны под аккомпанемент завмуза (Максим Мисютин) за клавишами, одетого в костюм Завмуза. Этого персонажа в программке нет, хотя он отлично бы вписался в ряд. Алькандр, Придаман, Дорант, Матамор, Клиндор, Адраст, Жеронт, Завмуз… Несколько лет Максим был артистом и Главным Музыкантом в театре п/р Афанасьева, теперь вот перешел в «Красный факел», и это его первая роль на академической сцене. По правде говоря, в спектаклях Афанасьева музыкант Макс Мисютин прекрасно справлялся и с более интересными актерскими задачами, чем просто быть аккомпаниатором, но лиха беда начало.

-

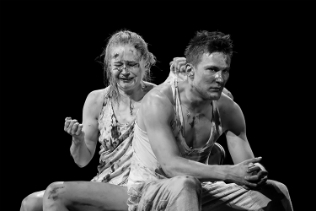

«Капитанская дочка». А. С. Пушкин. Инсценировка И. Гридиной.

Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова.

Режиссер Олег Липовецкий, художник Яков Каждан.Великая и простая повесть Пушкина «Капитанская дочка» театрам удается редко. Можно долго размышлять, в чем тут дело. То ли в том, что трудно передать в драматическом действии чистый, написанный короткими предложениями рассказ простодушного главного героя — Петра Андреевича Гринева. (Пушкин в повести следует своим собственным суждениям о прозе: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей….») То ли в том, что сочетание драматических событий российской истории и невольное участие в ней простых людей, попавших, как это часто бывает, в водоворот гибельных катаклизмов, тяжело поддается театральной интерпретации.

-

Jumb… Lee… Ya. По стихам Э. Лира.

Электротеатр Станиславский.

Режиссер Павел Кравец, художник Екатерина Ряховская.Детские спектакли (равно как книги, фильмы и т. д.) делятся на такие, которые нравятся детям, и которые нравятся всем. Последние можно спокойно смотреть всей семьей, а на первые лучше все-таки отправлять детей одних (и с удовольствием пить в это время кофе в буфете). Спектакль Jumb… Lee… Ya, поставленный в Электротеатре Станиславский, относится, скорее, к первым. Дети от него в полном восторге, а вот взрослым он все-таки не подходит.

Для детей в нем — яркие костюмы, эффектные трюки, эксцентричные персонажи и обязательный интерактив в финале. Как сказала мать троих детей, сама откровенно скучавшая на недолгом, в общем-то, действе: главное, чтоб конфеты раздавали. На Jumb… Lee… Ya раздают не только конфеты, но и рис, бананы, бутылку с газированной водой и даже замороженную курицу в термопакете. Вся эта нелепица — вполне в духе Эдварда Лира, ведь «раздача слонов», то бишь продуктов, дословно повторяет один из цитируемых в спектакле лимериков, — чрезвычайно забавляет младшую часть аудитории и приводит в ужас старшую: что дети будут делать со всей это снедью, как распорядятся горой щедро насыпанных в протянутые ладони сладостей?

-

С 20 по 26 марта в Петербурге прошел X Международный пластический конкурс с многообещающим названием «Актерское мастерство языком пластики». Одиннадцать вузов из России, Беларуси и Испании представляли свои номера в номинациях «сценическое движение», «фехтование» и «танец».

Первый вечер организовал партнер фестиваля, Дом танца «Каннон Данс» — монополист в области современного танца Петербурга. Спектакль YouMake/ ReMake хореографа Ренаны Раз (Израиль), номинант «Золотой Маски» 2013 года, в этот раз отличился составом исполнителей: помимо молодой труппы специально для этого показа вновь были приглашены Дмитрий Бураков, Марина Зинькова, Евгений Анисимов. Примерно раз в год компания выпускает в прокат эту работу, позиционируя ее как актуальную и новаторскую, что, в общем, если закрыть глаза на хронологию, — правда.

-

«Свадьба с генералом». Комедия по произведениям А. П. Чехова.

Санкт-Петербургский государственный театр «Суббота».

Режиссер Владимир Абрамов, художник Мария Смирнова-Несвицкая.Рядом с «эпическими» полотнами иных театров и режиссеров «Свадьба с генералом» — фьюить: мимолетная зарисовка. Без нескольких минут два часа. Но эта зарисовка вместила в себя чуть ли не все человеческие типы, описанные Антоном Павловичем. Этакая антология чеховских героев, среди которых умные и глупые, бездумные и философствующие, безоглядные и трусоватые, восторженные и приземленные. Телеграфисты, кондитеры, коллежские регистраторы, таперы, юные невесты и их родители, кухарки и акушерки. Они смеются, любят, бренчат на гитарах, выпивают, изливают души, существуют в по-чеховски обустроенном мире. В этом мире, созданном художником Марией Смирновой-Несвицкой, под волшебную музыку Евгения Умарова реют парусами несбывшихся надежд холщовые занавески с мережковыми подзорами, на изящных этажерках и интерьерных столиках обязательно найдется утешительный шкалик с наливочкой, а стол, покрытый белоснежной скатертью, ждет своего часа, как и ружье, висящее над кабинетным диваном.

-

На днях были объявлены результаты передвижного драматургического конкурса «Ремарка». Каждый год, этот конкурс, не имеющий собственной «базы», проводит читки в разных городах России. В шорт-лист вошли 23 пьесы. Ляля Кацман поговорила с Павлом Рудневым, входившим в этом году в жюри конкурса, об инструментарии современной пьесы, взаимоотношениях современной драматургии и театра и о том, чего ждать от новой «Ремарки», на которую в этом году пришло 643 пьесы.

-

В новосибирском театре «Старый дом» прошла лаборатория «Актуальный театр», посвященная сценической интерпретации современной прозы.

Небольшой театр «Старый дом» в последние годы прочно вырвался на авансцену театральной жизни Новосибирска. Тут творят — каждый в своем фирменном стиле — Максим Диденко и Антон Маликов, Андрей Прикотенко создал здесь удивительный и странный «Вишневый сад», скрестив Чехова с Льюисом Кэрроллом, а Галина Пьянова поставила уникальную «Снегурочку» композитора Александра Маноцкова, для которой не жалко превосходных эпитетов. Именно «Старый дом» продвигает в Новосибирске и культуру режиссерских лабораторий. Потребность в городе есть: такой аншлаг на лаборатории, такое массовое и вовлеченное обсуждение видеть приходится редко.

-

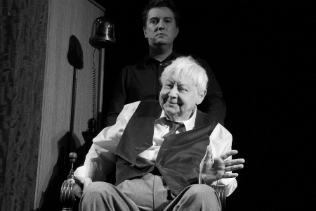

«Дядя Ваня». По пьесе А. П. Чехова.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Юрий Бутусов, художник Александр Шишкин.Музыка играет так громко, заглушая слова Вани, Сони, Телегина. Каждый в своем углу, каждый со своим жестом, повторяющейся репликой. Бьются. Как в сумасшедшем доме, где пациенты с различными заболеваниями сходятся в общей комнате. Все больны и несчастны. Соня — Ольга Муравицкая, согнув руки в локтях, изображает птицу. У Вани Александра Новикова в бесконечном тремоло двигается правая рука, он как будто играет на огромном контрабасе, быстро натягивая и отпуская его струны. Он то ли танцует, то ли пытается бороться с подступающим Альцгеймером или синдромом Туретта. Телегин не может стоять и, упав, ползет, извиваясь. Но Бутусов не ставит диагнозы. Ему интересно, что у этих героев была жизнь, но они ее профукали, прострадали, не жили, а мучились, а теперь ничего не вернешь.

-

«Грозагроза». По пьесе А. Н. Островского.

Театр Наций.

Режиссер Евгений Марчелли, художник Игорь Капитанов.Убеждаюсь в том, что слушать устные и читать письменные рассуждения режиссера о его спектакле — вредное занятие. Евгений Марчелли, только что поставивший в Театре Наций сильную «Грозу», сообщает в интервью, что хотел поспорить с Островским. Читая текст, тут же хочется поспорить с ним. «Бесконечно чистая, вроде бы, Катерина изменяет мужу — сама по себе ситуация очень любопытная, но почему она так прямолинейно прописана автором? — „спрашивает“ режиссер драматурга. — Да и с самим Борисом история достаточно странная: он, с одной стороны, заявляет, что безумно любит Катерину, но когда его отсылает куда-то далеко дядя, а она просит взять ее с собой, он отказывается. Почему?»

-

На Дону прошел ХIV Фестиваль «Мельпомена»

Это всегда двойная радость — когда театр в вашем городе ставит материал, который нигде больше в стране не идет. Вот Ростовский Музыкальный выбрал «Жанну Д`Арк» («Джованну Д`Арко»).

Трудно сказать, отчего на протяжении долгого времени ее причисляли к «плохим» операм Д. Верди. Может быть, ее затмили ставшие популярными во всем мире последующие его сочинения. Но теперь, когда первыми в России ростовчане поставили оперный спектакль об Орлеанской деве, даже непрофессиональное ухо способно уловить красоту мелодий, пронизанных страстью. Невозможно не оценить глубокий драматизм дуэтов и трио, грандиозность хоровых сцен.

-

«Женитьба». Н. В. Гоголь.

Театр «6 этаж» (Варшава).

Режиссер Анджей Бубень, художник Анита Боярска.У «Женитьбы» в Польше есть своя сценическая история, и перевод прекрасный, давний уже, Юлиана Тувима.

Смотришь спектакль Анджея Бубеня и убеждаешься в том, как хорошо подогнан польский текст к гоголевским персонажам. (Кажется, начинаю рецензию чуть ли не в духе Жевакина с его сицилийской лингвистикой.) Удивительно замечать, как проносятся по залу волны негромкого смеха, не нарушая общей погруженности в действие.

-

«Меня зовут Лёк».

Пермский театр кукол.

Режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсесян.Все мы так или иначе пытаемся разгадать тайну жизни. Жизнь человека. Жизнь мотылька. Законы одни. Рождение — исследование мира — итог (потомство) — смерть. «Меня зовут Лёк» — спектакль-соприкосновение с волшебством жизни. (Александр Янушкевич начинал его еще перед своим уходом из Пермского театра кукол, а заканчивал уже будучи «режиссером со стороны». В каком-то смысле это его спектакль-прощание с Пермью, объяснение в любви и философско-художественное наследство.)

Вселенная спектакля создана художником Татьяной Нерсесян. Это мир, населенный маленькими существами — жуками, бабочками, улитками, которых окружают цветы, листья, плоды. Вот огромный одуванчик с гибким стеблем и теплым огоньком — сердцевиной пушистой шапки. Вот семейство колокольчиков. По ним блуждают огоньки — то включая, то выключая эти «торшеры». Мы оказываемся в волшебном мире, где ощущаем себя маленькими, наравне с другими его обитателями. Танец огоньков запускает историю, оживляет декорацию, делая ее теплой и динамичной. На заднике появляются тени — сначала рука, потом профиль. Тень материализуется в девочку. Потом так же, из тени, возникнет и сам Лёк, поведавший нам историю своей короткой, но насыщенной жизни.

-

«Дракон». Е. Шварц.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина.В спектакле «Дракон», поставленном на основной сцене МХТ как вариация на тему пьесы Евгения Шварца, Константин Богомолов собрал все характерные внешние приметы своего стиля: близнецы с камерами в руках; экран над сценой, трансляция на него крупных планов героев; титры, сопровождающие действие; песни и киносюжеты советского искусства, впаянные в спектакль так же прочно, как в коллективную память; трансвестизм и приторный гламур в его общеупотребительном изводе. Словом, внешними приемами режиссер удивить принципиально не собирался — он использовал свой сложившийся театральный язык, чтобы, не отвлекаясь на новые нарядные придумки, поговорить на очевидно волнующую его тему.

-

«Гроза». А. Островский.

Воронежский Камерный театр.

Режиссер Михаил Бычков, художник Эмиль КапелюшЯ смотрела этот спектакль 22 марта в особых обстоятельствах. Никогда не стояли так близко хрестоматийная «Гроза» с ее финалом — и жизнь реальная, близкая, сегодняшняя. С проблемами молодых женщин, их одиночества, с родителями, «выносящими мозг» дочерям долженствованием, осуждением их жизни, устроенной не по родительским законам... Все оказалось 22 марта страшно близко… Хотя спектакль вообще-то не подразумевает прямой экстраполяции, так что не стану навязывать стучавшие в голове смыслы ни воронежской «Грозе», ни читателю. Просто совпало…

-

Ушла из жизни наша коллега, театральный критик Яна Постовалова. Яна из Кемерово. Окончив легендарный филфак местного университета, она прославилась тем, что была завлитом сразу двух кемеровских театров — Театра драмы и Молодежного театра. Тогда мы и познакомились. Главрежем Кемеровской драмы стал Денис Шибаев, и Яна меня позвала, чтобы я посмотрел и обсудил его первые работы. Денег не было, Яна сама организовала машину из Новосибирска и поселила у себя. Ее кемеровский дом меня поразил: он был полон книг. Это была отличная подборка европейского романа XX века и книги самых крутых семиотиков, структуралистов и культурологов.

-

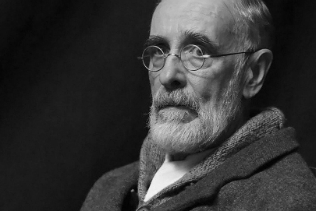

Какая-то беда нависла над нами. Недавно мы простились с Калью Комиссаровым, на днях скончался Тыну Микивер (младший брат Микка Микивера) — и вот теперь Лембит Ульфсак... Март, издавна считающийся в Эстонии месяцем театра, стал месяцем трагических потерь.

В первый раз я видел Ульфсака в спектакле «Ромул Великий» по трагикомедии Дюрренматта, поставленном Вольдемаром Пансо со студентами кафедры театрального искусства. Ульфсак играл Эмилиана — молодого римского аристократа, который побывал в плену у варваров, испытал жуткие пытки и унижения и пришел к малость свихнувшемуся на поисках исторической справедливости императору, чтобы убедить того: как бы ни плоха была Империя, но она — культура, цивилизация, и сдавать ее «новой молодой силе» нельзя, та затопит Европу не только кровью, но и невежеством, погрузит на долгие века во мрак.

-

Nicht schlafen / «Не спать».

Хореография Алена Плателя, художник Берлинде де Брейкере, музыкальный руководитель Стивен Пренгельс.«Малер был ребенком еврейских родителей, он родился на постоялом дворе и рос поблизости от казарм. Он сам еще не успел стать взрослым, пока шесть его братьев и сестер умерли в детском возрасте. Фольклор и танцы, военные и похоронные марши, еврейская музыка очень рано перемешались в его музыкальном воображении и оставались существенными элементами его музыкального языка вплоть до самых последних работ. Его музыка — это нервное путешествие по накладывающимся друг на друга звуковым ландшафтам его детства, в которых торжества, оплакивания и барабанная дробь требовали к себе внимания в одно и то же время. Малер писал фрагментарную музыку для разбившегося мира, который находился на грани исчезновения».

-

В архиве появился № 84. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Троянки». Еврипид.

Новый императорский театр.

Режиссер Олег Еремин, художник Сергей Кретенчук.Ярко-желтые цветы на голубом фоне. Их всего два. И они, собственно говоря, не просто ярко-желтые — они ослепительно сияющие, а в сочетании с норовящим поглотить их pure blue вызывают у зрителя состояние шока. Гипнотизируют. И ты, ошалев от столь дикого сочетания, стоишь, забыв про все. В особенности про время. И если какая мысль тебя и тревожит где-то на периферии сознания, так только о том, как художник смог изобразить столь чистые цвета, цвета, которые никогда ни одна репродукция не сможет передать. Ни при каких условиях. Так стояла в Музее d’Orsay и смотрела на «Подсолнухи» Ван Гога. И вспомнился мне этот момент, едва только вошла в зал Нового императорского театра: во все зеркало сцены ярко-голубой экран, а в правом нижнем углу гигантская желтая орхидея. Перед экраном, прямо под «самым вымирающим цветком» — как пояснил нам режиссер Олег Еремин после показа,— сидят они, потенциальные жертвы: Гекуба, Елена, Кассандра и Андромаха. В противоположном конце сцены — единственный представитель мужского пола Талфибий.

-

«Укрощение строптивой». У. Шекспир. Перевод Д. Мелковой.

КАРБДТ им. В. И. Качалова.

Режиссер Игорь Коняев, художник Ольга Шаишмелашвили.«Весь мир — театр» — знаменитая шекспировская фраза наполняется новым смыслом в соседстве со скелетом в кроваво-красной короне, взирающем с козырька сцены на зрителя. Визуальный образ рифмуется со словами современника Шекспира — Уолтера Рэли, приведенными в программке:

комментарии