-

«Сокровище капитана Штиля». По пьесе М. К. Машаду «Плуфт, или Маленький призрак».

Драматический театр Балтийского флота им. Вс. Вишневского.

Режиссер Михаил Смирнов, художник Валерий Полуновский.В названии первой премьеры текущего сезона Театра Балтийского флота сначала не замечаешь подвоха, затем все же спотыкаешься. Так и хочется исправить — сокровищ обычно бывает много. Однако имя становится небольшим спойлером. Около часа здесь поют и играют именно про одно — зато самое важное — сокровище.

Спектакль Михаила Смирнова немного похож на домашнее представление — в лучшем смысле. Компактный зальчик, глазом почти неотделимый от такой же небольшой, заполненной реквизитом сцены, создает ощущение чего-то уютного и дружественного. Как будто это не театр, куда приходят специально, подготовившись, а игра со знакомыми людьми. Просто часть из них надели яркие платья и выучили текст, а остальные остались без ролей.

-

Сегодня Городскому театру исполнился год.

«Вахтангов_Чехов. docx. Игра с документом».

«Городской театр».

Режиссер Наталия Лапина, художник-консультант Александр Якунин.— Меня тревожит ощущение, что вы все несколько «подзастряли» в этом историко-педагогическом проекте…

— Но мы, собственно, спектаклем «Вахтангов_Чехов. docx» и завершили отношения ребят с «проектом». Дальше, по всей видимости, начинается другое плавание… -

Мне всегда чудилось в ней что-то инопланетное. В каких-то суждениях и советах (хотя бы по поводу, например, моей жизни) она как будто поднималась «над» и смотрела на ситуацию откуда-то сверху… Я это чувствовала, поражаясь ее жесткой мудрости. «Деточка, это не ваше, — медленно говорила она. — Я тоже долго думала, что мое предназначение любить, — и страдала. Но потом поняла — я тут для другого. Меня для другого сюда послали».

Теперь она уже там, откуда нам ее послали 97 лет назад…

-

«Старший сын». А. Вампилов.

Театр на Таганке.

Режиссер Денис Бокурадзе, художник Елена Соловьева.«Среди шума и грома,

И ночных неприличий

С отдаленного дома

Слышу песенку птичью…»Это, кто не знает, Володин. Решила объяснить спектакль Дениса Бокурадзе через стишок.

В том смысле, что свое искусство он как бы насвистывает, это та самая птичья песенка среди шума и грома, и «ночных неприличий» современного театра…

-

«Живи и помни». В. Распутин.

Театр «Мастерская».

Режиссер Григорий Козлов, художник Николай Слободяник.Уткнуться носом в интервью с Валентином Распутиным, где он просит не лезть в народную душу к славящим Сталина, — огорчительно. А уж как передергивает от того, что и сам он более чем лоялен к убивцу, да и весь строй его размышлений, мягко говоря, отторгает. Будто демон пролетел в пелеринке мракобесия, прикрыв ею светлое чело крупного русского писателя.

-

V Международный фестиваль театров кукол «В гостях у ʺАрлекинаʺ» проходил в Омске 22–27 сентября

Омский фестиваль «В гостях у ʺАрлекинаʺ» уже в пятый раз собрал кукольников со всего света. С каждым годом к «Арлекину» приезжает все больше и больше зарубежных театров. Омский фестиваль — это еще и живая театральная тусовка: спектакли показываются дважды, один показ для зрителей, второй — для жюри и участников. Это фестиваль с особой атмосферой, в которой неизменно зарождаются новые творческие союзы и связи.

-

«Пер Гюнт». В. Эгк.

Театр ан дер Вин (Вена).

Режиссер Петер Конвичный, художник Хельмут Браде, дирижер Лео Хуссейн.На афише Театра ан дер Вин появился «Пер Гюнт» Вернера Эгка. Произведение было написано в 1938 году и поставлено тогда же в Берлинской государственной опере, капельмейстером которой Эгк являлся. Всего этого было бы достаточно, чтобы понять, почему сегодня к творчеству Эгка обращаются весьма редко. Гитлер к тому же был на премьере «Пер Гюнта» и вообще любил ибсеновского героя.

На постановку в Вене пригласили Петера Конвичного, не отличающегося особым пиететом по отношению к другому любимцу Гитлера — Вагнеру. Может, расчет был на то, что к Эгку Конвичный проявит еще меньшее почтение, осуществив деконструкцию лежащих в нем культурных мифов. Однако деконструкция имеет смысл применительно к сочинению, которое все знают и по поводу которого существуют стереотипы восприятия, которое обладает своим собственным «мифом». Случай Эгка и его оперы все же другой.

-

«Чеховъ. Чайка»

Гродненский областной театр кукол на фестивале «Балтийский дом».

Режиссер Олег Жюгжда, художник Лариса Микина-Прободяк.Правила игры задаются сразу — стаю игрушечно-нелепых крикливых чаек с болтающимися красными лапками сменяет стая орущих птичьими голосами девушек, которые машут руками и бегают по кругу. Вытерпеть это долго невозможно, и мужчины-охотники, похватав жердины, расстреливают из них мельтешащих дам. Пародийность и смеховое снижение здесь вроде бы основа структуры: «Чайка» — комедия. Но в пьесе не избежать некомедийных настроений, и мотивы «иных миров» или намеки на них пробегают зыбью по всему спектаклю. То всплывает мотив немого кино, то вспыхивает отсылка к японской живописи, освещением меняя рисунок на подвесных планшетах-задниках с изображением камышей. Блистательное ерничанье в актерской игре Ларисы Микулич — Аркадиной сочетается с глубиной трагических интонаций и почти животными криками Маши — Александры Литвиненок.

-

«Чеховъ. Чайка».

Гродненский областной театр кукол.

Режиссер Олег Жюгжда, сценография Ларисы Микиной-Прободяк.Думаю, со мной согласятся, что для постановки Чехова на данном культурно-историческом этапе нужны какие-то особые резоны. Сейчас ставить Чехова? После всего, после того, как мы дышим, вдыхая и выдыхая чеховской флюид, и чеховский ген вошел в нашу ДНК? Это должен быть случай, когда без Чехова — никуда. И это, конечно, должно быть «послание».

В чем здесь, в этом спектакле, «послание»?

-

«Имитация жизни». К. Вебер.

Театр «Протон» (Будапешт, Венгрия) на XXVII Международном театральном фестивале «Балтийский дом».

Режиссер Корнель Мундруцо.Впервые в Петербурге звезда новейшей венгерской режиссуры Корнель Мундруцо появился осенью 2014 года, на фестивале «Балтийский дом» со спектаклем «Деменция» — полудокументальной историей из жизни будапештской больницы для умалишенных. Появился сразу после громкого успеха в Каннах — его фильм «Белый бог» весной того же 2014 года получил главный приз «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля. Но театральный мир заговорил о режиссере раньше, в конце нулевых, когда в Будапеште была создана независимая театральная компания «Протон», а спектакли ее основателя Корнеля Мундруцо стали регулярными участниками престижных европейских театральных смотров.

-

«Амадей». П. Шеффер.

Омский академический театр драмы.

Режиссер — Анджей Бубень, художник — Олег ГоловкоАнджей Бубень — режиссер с симфоническим мышлением, для него одинаково важны все составляющие спектакля — и это роднит Бубеня с композиторами и дирижерами, упорядочивающими на нотном стане творческие стихии. К тому же Анджей Бубень еще и музыкальный режиссер — не раз в Европе ставил оперы, мюзиклы, а в российских драматических постановках постоянно сотрудничает с композиторами (Петром Салабером, Виталием Истоминым и другими).

-

«Волшебная гора». Т. Манн.

«Электротеатр Станиславский».

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина.В замкнутом пространстве — мужчина и женщина. Она корчится от кашля, он читает. Это может продолжаться сколь угодно долго: как длительная смерть или бесконечное ее ожидание.

Как сделать так, чтобы кашляющий осенний зритель работал на концепцию, а не разрушал слишком тонкую структуру твоего сценического повествования, не портил атмосферу и не мешал артистам? Как обернуть болезнь в театр? Как превратить любой звук, исходящий от зала, в сбивчивое дыхание смерти? Сделай так, чтобы твой зритель работал на тебя. Кашлял на тебя.

-

«А.Л.Ж.И.Р.»

Русский драматический театр им. А. С. Грибоедова (Тбилиси).

В рамках фестиваля «Балтийский дом».

Режиссер Автандил Варсимашвили, художник Мириан ШвелидзеКто-то в зале упал в обморок, не перенеся тяжести фактов. Женщину вынесли…

Кто-то вышел сам, не перенеся театральной выспренности происходящего.

Кто-то сказал: «Лучший подарок театру Грибоедова — промолчать об этом спектакле».

Кто-то ответил: «Дело не в эстетике».

Правы в данном случае все.

И эти «все» — я, у которой нет определенной точки зрения.

Я знаю только, что видела в жизни лишь один спектакль, достойный лагерной темы.

Он назывался «По ту сторону смысла», был поставлен студентом А. Кладько и шел в институтском коридоре, точнее — в обшарпанном углу этого коридора, в тупике. -

«Ярославна. Затмение». Б. Тищенко.

Мариинский-2.

Хореограф Владимир Варнава, художник-постановщик и художник по костюмам Галя Солодовникова, дирижер Иван Столбов, музыкальный руководитель Валерий Гергиев.О «Ярославне» 1974 года, вышедшей в МАЛЕГОТе, можно прочесть, что это был истинно русский до духу спектакль, размышляющий о традициях, способах диалога с древним, но важным в культуре произведением. Базирующийся на «Слове о полку Игореве» сценический текст сочинили хореограф Олег Виноградов и композитор Борис Тищенко. И если о пластическом решении Виноградов вспоминал, что в ходе репетиций и переписывания либретто отказ от балетных основ — классической лексики — был естественным, то партитура Тищенко продолжала разговор с народной музыкой и способами ее интерпретации. Фатально неудачный поход князя Игоря Святославича был воплощен в тягучих мотивах плачей, напоминавших о русском периоде Стравинского и в частности, естественно, «Весне». Кроме того, хоровые фрагменты, ставшие органической частью звукового повествования, возвращали зрителю живой текст «Слова».

-

«Иванов». А. П. Чехов.

Хорватский национальный театр в Загребе. На XXVII международном театральном фестивале «Балтийский дом».

Режиссер-постановщик Эймунтас Някрошюс, сценография — Марюс Някрошюс.Дело даже не в том, что финальные 20 или 30 минут мысль одна: когда же Иванов наконец застрелится. И не в том, что сценический текст, временами озаренный отблесками метафор, оставляет ощущение ровного ландшафта, без дуновения сквозняков современной действительности. Дело не в том, что проблема Иванова — рано надорвавшегося человека — как ни странно, не выглядит сейчас сложно разрешимой, или вообще неразрешимой, или трагедией.

-

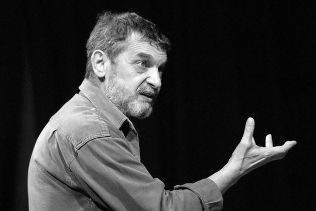

Вчера не стало Вячеслава Кокорина. Легендарного, смело можно сказать, театрального учителя и режиссера. Много лет назад ПТЖ брал у него интервью, а сегодня публикует слова учеников и коллег.

-

«Утиная охота». А. Вампилов.

Театр на Васильевском.

Режиссер Денис Хуснияров, художник Елена ДмитраковаО том, что артист Андрей Феськов в профиль похож на норштейновского ежика, ему могла нашептать мама. Или дама сердца. Или обе. Трогательное, любовное наблюдение. Домашнее.

Режиссеры вправе смотреть на прекрасного артиста Феськова влюбленными глазами. Они также вправе пересматривать «Ежика в тумане», и мы не можем залепить им глаза: сходство профилей — пленяет. Практически до слез. Но мы не в силах взять в толк, отчего взрослый режиссер, не мальчик, сузил свой интерес к блистательному, тонкому, умному артисту, к тому же рожденному сыграть Зилова, до видеодемонстрации милой этой похожести. Многократно причем. При всем уважении к Ежику. Я вот сейчас, придя со спектакля, приникла к мультфильму. Пристрастно так. С тем чтобы приблизить Виктора Зилова непосредственно к культовым персонажам Козлова/Норштейна. Хоть чуть-чуть. Не получилось.

-

«ДПЮ».

Театр «Прекрасные Цветы» (Харьков).В рамках ежегодного фестиваля «ГогольFest» киевскому зрителю был представлен спектакль «ДПЮ» харьковского экспериментального театра «Прекрасные Цветы», выросший из социального проекта. Это первый (и пока единственный) «говорящий» спектакль коллектива.

Новейшая история, пишет толковый словарь, — условный термин в науке, обозначающий период человеческой истории с начала XX века до современности. Не слишком ли пространно?

-

«Сучилища». А. Иванов.

Серовский театр драмы им. А. П. Чехова.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Алексей Унесихин.Пьеса Андрея Иванова «Сучилища» совсем свежая. В 2016 году она была представлена на Международной драматургической лаборатории в Минске, а в 2017 — на Любимовке. Сленг и ненормативная лексика в ней, выразимся академическим языком, — необходимые речевые характеристики героев. Не слишком пристойное название образовано от фразы главной героини, подзаборной девчонки, которая зачем-то ходит в училище получать непонятно какое образование и влюбляется в педагога, который там неизвестно зачем преподает философию. «Але… я — с училища», — говорит Танька в телефонную трубку своему возлюбленному. Однако ее сущности вполне подходит слитное написание этого слова, и хлипкому интеллигенту Сереже, которого она цепко присваивает в качестве своего мужчины, ясное дело, придется лихо.

-

«Летние осы кусают нас даже в ноябре». И. Вырыпаев.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Александр Баргман, художник Александра Дашевская.Спектакль, выпущенный летом в репетиционной комнате главного здания БДТ, в новом сезоне был перенесен на сцену Каменноостровского театра. На сцену в прямом смысле — места для публики установлены на планшете, и вместо стены или задника фоном для действия становится зрительный зал. И хотя таким образом исполняется множество спектаклей (далеко за примерами не надо ходить — в том же театре есть «Алиса»), вспомнить хочется давний «P. S. капельмейстера Иоганнеса Крейслера…», любимый «Постскриптум».

комментарии