-

В Петербурге заканчивается V БТК-ФЕСТ, программу которого в этот раз определил пространственный принцип. Все спектакли поделены на «макро» — то есть идущие в традиционном пространстве, и «микро» — то есть адресованные одному или нескольким зрителям. О первом макроспектакле, отрывшем фестиваль, рассказывает Надежда Стоева.

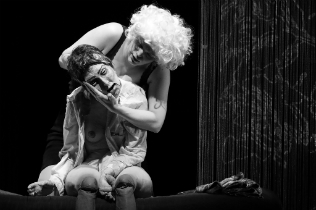

«Темная комната». По роману Сары Стридсберг «Факультет сновидений».

Plexus Polaire на «БТК-ФЕСТе: Микро и Макро».

Постановка Ингвильд Аспели и Паолы Риццы, перкуссия — Ана Марта Сорлиен Холен, драматург Полин Тимонье. -

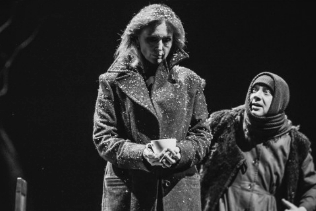

«Посмотри на него».

Совместный проект площадки «Скороход», Театра (не)нормативной пластики и Форума независимого театра «Площадка».

Автор Анна Старобинец, инсценировка Марии Огневой, режиссер Роман Каганович.Роман Анны Старобинец «Посмотри на него» автобиографичен, в нем от первого лица известная писательница рассказывает о ситуации, когда, узнав о несовместимых с жизнью особенностях еще нерожденного ребенка, она была вынуждена принимать решение — делать аборт по медицинским показаниям или дать ему родиться и сразу умереть. Столкновение с российской медициной и ее отношением к таким случаям, выезд на операцию в Германию, жизнь после операции — сюжет романа. Но вокруг него уже выстроился еще один: скандал в литературных кругах, обсуждение и осуждение на различных онлайн-площадках. В спектакле страшная личная история приобрела достаточную степень отчуждения и обобщения. Частично этому помогла сама автор — уже в романе героиня разделяется на «я» рациональное и «я» эмоциональное, переживающее острую боль альтер эго. Этот вполне театральный прием театр берет не только для прямолинейной презентации героини Старобинец двумя актрисами (Анна Кочеткова и Светлана Савенкова), но и определяет им единство существования актеров в системе двойничества. Большинство эпизодов так или иначе рифмуются, объединяются в пары между собой: иногда через ситуацию, иногда через персонажей, иногда через актеров, которые, за исключением трех главных героев, исполняют по несколько ролей.

-

«Железнова Васса мать». М. Горький.

Свердловский государственный академический театр драмы.

Режиссер-постановщик Уланбек Баялиев, художник Евгения Шутина.Премьерный спектакль Свердловской драмы с тяжелым, не особенно уклюжим названием «Железнова Васса мать», поставленный Уланбеком Баялиевым по первому варианту горьковской пьесы, изящен и изыскан. Каждый сценический сантиметр, каждый звук, жест, каждый луч света, предмет, движение тщательно продуман и отшлифован. Он весь тяготеет к балету, и не только потому, что немало персонажей — сын Вассы Семен (Антон Злотников), брат мужа Прохор (Борис Горштейн), жена сына Людмила (Ольга Мальчикова) — существуют здесь, как бы непрестанно танцуя. Сама Васса Ирины Ермоловой, да, по сути, и все ее окружение, живет в пластически-жестовой стихии не меньше, чем в речевой.

-

Московский сезон ежегодно делится пополам: если весной это выставка достижений народного театрального хозяйства на «Золотой Маске», то осень — время вступления на территорию нового западного искусства — и эти слова обыгрываются в названиях двух главных столичных фестивалей — «Территория» и «NET. Новый европейский театр».

Сейчас, когда москвичи, отдышавшись от беготни по площадкам первого фестиваля, изучают расписание второго, рассмотрим чуть подробнее, чем была «Территория-2018». За скобки пришлось вынести мегалитические сооружения вроде «Орфических игр» — проекта из двенадцати спектаклей в Электротеатре Станиславский, или десятичасового показа антикварного фильма Антуана Витеза «Атласный башмачок» там же.

-

Заметки с XIII Международного театрального фестиваля для молодежи «Минифест» в Ростове-на-Дону

Явление под названием «Минифест» уже имеет собственную биографию и зарабатывало свое реноме в городе и мире без малого три десятилетия. За это время ростовчане получили возможность увидеть, какое на белом свете существует сценическое искусство. Увидеть принципиально иной театр, не похожий на наш, отечественный. Особенно поражали первые «Минифесты». В их программе были философская притча для детей на 20 минут; бессюжетный спектакль как цепь игровых ситуаций; театр музыкальных образов; кукольный спектакль со сложными партнерскими отношениями актера и куклы. Да и знакомые пьесы представали в неожиданной, а то и просто огорошивающей интерпретации. Уже вполне искушенным зрителям ХIII «Минифест» предложил довольно широкий выбор — 18 спектаклей для всех возрастов, начиная с 0+.

-

«Бедная Лиза». По повести Н. М. Карамзина.

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева.

Пьеса, музыка и постановка Марка Розовского, сценография и костюмы Ксении Шимановской.Иногда, бывало, посмотришь на какую-нибудь шляпку или кепку и думаешь: вот бы она подошла Оле. Или Коле.

Так и со спектаклями случается. Ты четко чувствуешь адресатов, органичный режиссерский посыл некой референтной группе.

«Бедная Лиза» Марка Розовского как влитая ложится на душу пожилым советским парам, милым супругам с семейным стажем под сорок лет. Сегодня они на пенсии, всю жизнь проработали итээрами или врачами, театр любили и продолжают — самозабвенно. Доступные премьеры не пропускают, по телевизору ловят передачу «Царская ложа» и все, что говорит Сати Спивакова. Да, еще они не расстаются с подшивками «Науки и жизни», «Огонька», «Здоровья» за 1981 год, а также с остатками на донышке духов Climat, Fidji.

-

«Господа Головлевы». По роману М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Тюменский Большой драматический театр.

Режиссер и автор инсценировки Роман Габриа, художник-постановщик Николай Слободяник.Роман Габриа, взяв в работу роман Салтыкова-Щедрина, попытался сделать из него универсальную вневременную картину России, вместив ее в камерное пространство. Здесь и попрание всех основ, разрушение и самоуничтожение рода, подмена Бога, и секундная мораль вместо веры. Предощущение трагического финала сквозит с самого начала: земля-пепелище, стулья с выбитыми спинками, будто десятки пустых глазниц, да огромный монструозный скелет коня. В условном пространстве находятся и предметы неожиданные, например, советские весы марки «Тюмень» (спойлер: они никак не работают на протяжении более чем трехчасового действа).

-

На сцене театра «На Литейном» состоялись гастроли Рязанского театра драмы

«Не все коту масленица» А. Н. Островский.

Рязанский театр драмы.

Режиссер Карен Нерсисян, художник Кирилл Данилов.

«Сердца и ножи». (По пьесе Г. фон Клейста «Семейство Шроффенштейн»).

Совместная постановка Рязанского театра драмы и WOLFGANG BORCHERT THEATER / Вольфганг Борхерт театра (г. Мюнстер, Германия).

Режиссер Таня Вайднер, художник Ольга Лагеда.Островский без перезарузок, переносов действия, переосмыслений до дна и глубже, шире, дальше, давно на сцене не виден. В театральных столицах — тем более. Островский совсем не актуален — так кажется театру. Островского беспримесного, традиционного и одновременного живого и свежего можно все же увидеть. На спектакле Рязанского драматического театра. Это комедия «Не все коту масленица». С нее начались кратковременные, четырехдневные, гастроли рязанского театра.

-

Форум театральных менеджеров

« Место действия»Форум театральных менеджеров в этом году избавился в названии от слова «молодых», собрал в Петербурге 350 профессионалов театра из регионов России и стран ближнего зарубежья и провел для них 30 лекций, преимущественно об инструментах маркетинга и успешных кейсах. По вечерам некоторые из участников форума успевали смотреть спектакли фестиваля «Александринский», премьеру «Ромео и Джульетта» в БДТ, выставку «Хранить вечно» в Манеже, а также делились байками из продюсерской жизни в кафе «Рубинштейн».

-

Саратовский ТЮЗ имени Ю. П. Киселева отпраздновал свое 100-летие

100 лет, особенно когда речь идет о театре для детей, просто какая-то нереальная дата. Что же, получается, что саратовский ТЮЗ — самый старый в России театр для юных зрителей? Нет, «самый старший», пожалуй, будет правильнее.

100-летие отпраздновали день в день. А готовились к нему около двух лет. И жили эти годы в преддверии юбилея напряженно и ответственно, и осмыслить пытались эту солидную дату, и примеряли на себя жизнь внутри легенды о киселевском ТЮЗе. А главное — учились «смотреть на вещи без боязни», потому что за эти годы в театр пришло новое поколение, которому приходится жить с оглядкой на прекрасное прошлое.

-

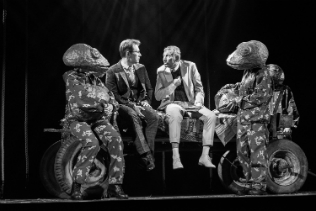

«Базаров». По роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Великолукский драматический театр.

Режиссер-постановщик Юрий Печенежский, художник-постановщик Леша Лобанов.Спектакль «Базаров» Великолукского драматического театра переворачивает хрестоматийное представление о главном герое «Отцов и детей». Режиссер не берет к постановке уже известные пьесы (например «Отцы и сыновья» Брайана Фрила) или инсценировки по повести Тургенева. Театр делает собственную адаптацию, максимально избавляясь в ней от авторского комментария, вымарывая Тургенева... его позицию и его отношение к героям, очищая от пыльных смыслов многотомных литературоведческих размышлений, убирая контекст. Возможно, создатели спектакля, отвечая на вопрос, кто сейчас может быть Базаровым, оглянулись и увидели современного молодого парня, отрицающего любые авторитеты и навязанные правила, увлеченного, на первый взгляд, только своим внешним видом.

-

В архиве появился № 90. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

В Красноярском ТЮЗе в восьмой раз прошла лаборатория «Вешалка» под руководством Олега Лоевского. Показали четыре эскиза по современным текстам.

«Вешалка» старается улавливать запросы времени, учитывая интересы театра юного зрителя. На этот раз темой лаборатории стала подростковая пьеса. Надо сказать, что именно в последние годы предложение на этом «рынке» значительно повысилось (спрос, разумеется, всегда на этот сегмент драматургического поля высок). То ли авторы помолодели, то ли подростковый интерес к театру вылился в оформленный заказ — тем не менее, организаторы практически каждого драматургического фестиваля ежегодно собирают внушительный урожай интересных пьес, рассчитанных на публику 12–17 лет.

-

«Проза» Владимира Раннева. «Золотая Маска» в Санкт-Петербурге

«Проза». Опера по прозе Ю. Мамлеева и А. Чехова.

Электротеатр Станиславский.

Композитор и режиссер Владимир Раннев, художник Марина Алексеева.Старый вопрос: пересматривать — не пересматривать? Сдвинутый к перформативности сегодняшний спектакль, кажется, склоняет зрителя ко второму решению. Мы дорожим своим единичным, непосредственным опытом как участием в со-творении формы здесь и сейчас. Поверить в ее повтор, тем более — в возможность объективной фиксации все сложнее. Смысловой объем действия каждый раз складывается заново, и если возвращаешься на спектакль — то не за перепроверкой вчерашних гипотез. Тогда зачем? В случае «Прозы» Владимира Раннева на сцене Электротеатра Станиславский — за потерянной головой.

-

«Калигула». А. Камю.

Серовский театр драмы имени А. П. Чехова.

Режиссер Владимир Золотарь, художник Алексей Унесихин.На месте закрывшегося предприятия Danish kingdom Владимир Золотарь открыл супермаркет Roman Empire. Очевидно, что «Калигула» в Серовском театре — если не завершение, то продолжение начатого в «Гамлете» Омского ТЮЗа, так и оставшегося скорее эскизом, чем полноценным спектаклем, и не имевшего возможности вырасти, встав в репертуар театра на постоянной основе.

На сцене выстроен обычный супермаркет: прилавки с продуктами, будка охранника, касса, спрятанная в боковом портале. Задник — видеоэкран, напоминающий огромное панорамное окно. Несмотря на тяготеющую к современности сценографию, к тексту Камю здесь относятся бережно.

-

«Я не тормоз». По книге Н. Дашевской.

Новгородский театр для детей и молодежи «Малый».

Режиссер Надежда Алексеева, сценография и видеоарт Игоря Семенова.В моей домашней библиотеке собирается все больше книг замечательного издательства «Самокат» — современной литературы для детей и подростков в прекрасных переводах и полиграфии. В основном, произведения французских, германских и даже японских авторов. Российская всего одна — «Я не тормоз» Нины Дашевской. И это не случайно. Узнав, что Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» взялся за спектакль по книге, я понял, что непростительно дальше откладывать знакомство с автором.

-

Фестиваль социально-документальных и художественных фильмов, спектаклей и перформансов «Ребра Евы».

Кураторы фестиваля Леда Гарина, Юля Алимова и Анита Парри.От «Балтийского дома», Александринского фестиваля, от всего осеннего урожая петербургских премьер, гастролей, конференций сбежать на фестиваль феминистского искусства «Ребра Евы», чтобы семь дней подряд по несколько часов смотреть читки, инсталляции, перформансы, спектакли о насилии над женщинами? Можно спросить меня: «Зачем все это смотреть?» — как спрашивает муж героиню пьесы Ольги Шиляевой «28 дней». Но, пожалуй, это первый театральный смотр, где вообще не возникало вопроса «зачем это делать?».

-

«Пиковая дама». А. Пушкин.

Автор инсценировки и режиссер Владимир Скворцов.

«Дракон». Е. Шварц.

Режиссер Анна Бабанова.

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского.С Норильским Заполярным театром драмы я познакомился в Новосибирске. На фестивале «Ново-Сибирский транзит» он показал «Жди меня... и я вернусь» Анны Бабановой. Спектакль-хедлайнер привлек к «самому северному» внимание публики и критики, ведь в нем языком театра осмысляется трагедия Норильлага. Но, конечно, гораздо сильнее он впечатляет в стенах Заполярного театра — тут и до мемориала «Норильская Голгофа» (памятники погибшим от репрессий) недалеко, да и погода, вкупе с отстроенными на костях сталинками, дает страшный эффект присутствия в том времени.

-

В понедельник закончился фестиваль «Балтийский Дом». Рассказываем о последнем спектакле его программы.

«То, что проходит мимо». По роману Л. Куперуса «О старых людях, о том, что проходит мимо». Международный театр Амстердама (Нидерланды) на фестивале «Балтийский дом». Режиссер Иво ван Хове, автор сценической версии Кун Тахелет, драматург Питер ван Край, сценография и свет Яна Версвейвельда.

Во весь задник сцены огромное зеркало, где отражается зал театра-фестиваля «Балтийский дом». Два длинных ряда стульев по бокам, за ними гигантские стеклянные панели — то ли окна, то ли витрины. На них чем-то белым, может быть, мелом или известью, нарисованы разные головы, лики, антропоморфные каракули, как будто размазанные детской рукой рожицы. То ли огромный заводской цех с большими лампами сверху, то ли павильон так и не случившейся выставки, то ли зал крематория или вокзал, в котором проходит жизнь героев. Все одинаково неуютное, выхолощенное, холодное, вязкое, как полутемный коридор, по которому бесконечно двигаются какие-то тени в длиннополых пальто.

-

«Сережа». По роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Дмитрий Крымов, художник Мария Трегубова.Совсем недавно Дмитрий Крымов переместился с камерных сцен в большие пространства: в конце прошлого сезона в Театре Наций играли «Му-Му», а теперь в МХТ премьера спектакля «Сережа» по мотивам «Анны Карениной».

Как обычно у Крымова, эти самые мотивы фабульно далеки от первоисточника, но приводят зрителя в те же эмоциональные точки, в которые бил писатель. «Му-Му» транслировала горе, боль потери, «Сережа» рассказывает о сложных взаимоотношениях любви узаконенной и любви не по правилам, о гибельной инаковости. Но не зря спектакль называется «Сережа» — здесь, как и в «Му-Му», проступает сквозная тема лишнего ребенка, тема параллельного существования иллюзорного мира мечты (в «Му-Му» это искусство, здесь — романная любовь) и мира реального, жизни со всей ее видимой мелкостью и рутинностью. Вот еще любопытное наблюдение не кстати — интересно, как современный театр путешествует по романам Толстого, расставляя акценты, актуализируя того или иного персонажа: Сигарев в пьесе «Каренин» реабилитировал суховатого и традиционно чопорного мужа Анны, а Крымов вводит Сережу не столько как живого ребенка, сколько как роковое обстоятельство жизни.

комментарии