Переписка Алисы Фельдблюм и Максима Каменских

«Класс коррекции». Е. Мурашова.

ТЮЗ им. А. А. Брянцева.

Режиссер Василий Сазонов, художник Анастасия Лыкова.

Алиса Ф. — Максиму К.

Макс, привет! Только что мы с тобой попрощались после спектакля «Класс коррекции» Василия Сазонова в ТЮЗе им. А. А. Брянцева. А потом случился не очень продуктивный, но вполне интересный спор со «взрослой» частью нашей редакции — о новой этике. Я писала, что, на мой взгляд, неэтично давать человеку без инвалидности изображать человека с инвалидностью. Мне писали, что эстетическое превыше этического, что были гениальные фильмы, спектакли, артисты… Впрочем, ты это все читал. Однако, чем больше я думаю про спектакль Василия Сазонова, тем сильнее погружаюсь в эту проблему — этично ли? И эстетическое, честно говоря, для меня уходит на второй план.

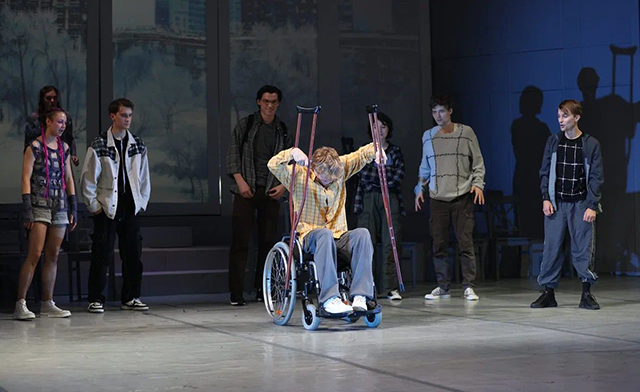

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Режиссер инсценировал повесть Екатерины Мурашовой 2005 года о «детях-аутсайдерах» седьмого класса «Е», то есть — коррекционного. Однажды к «ешкам» поступает новичок Юра с ДЦП (однако от остальных ребят в классе его отличает в большей степени не диагноз, а наличие полноценной любящей семьи), появление которого полностью меняет жизнь класса. Сюжет повести развивается параллельно в реалистическом и фантастическом измерениях: в первом дети с психологическими и неврологическими заболеваниями и отклонениями стараются выжить (буквально — одна занимается проституцией, чтобы себя прокормить, другой в попытках защитить мать от домашнего насилия попадает в больницу и т. д.) в безумном не принимающем их мире, а во втором эти же дети оказываются физически и психически здоровыми и преодолевают трудности уже не злободневно-бытовые, а приключенческо-сказочные. И чем больше времени они проводят во втором измерении, тем более иллюзорной кажется эта полноценная идеальность. К концу повести ребята возвращаются в первую реальность повзрослевшими и «проработанными». В спектакле акценты расставлены иначе: фантастический мир представлен общими танцевально-музыкальными сценками, когда в реальность вдруг вторгается что-то сумасшедшее небытовое и подозрительно веселое (например, скакание на хоббихорсингах). Однако для не читавших повесть эта манипуляция кажется искусственной и даже «мюзикловой», ты со мной согласен?

И потом, в 2014 году вышел одноименный фильм Ивана И. Твердовского, в котором повесть Екатерины Мурашовой существенно видоизменена. Тебе не мешало во время просмотра спектакля знание вот этого измененного сюжета? Сравнивал ли ты фабулу фильма с фабулой спектакля? Думал ли о Твердовском, глядя на Сазонова?

Максим К. — Алисе Ф.

Привет, Алиса!

Да, предпосылка для этой переписки получилась очень животрепещущей. Пожалуй, скажу про этическое в соотношении с эстетическим.

Е. Прилепская (Елизавета Петровна), М. Погольша (Юра).

Фото — архив театра.

Вспоминая примеры, когда на сцене появляются персонажи с определенными особенностями в физиологии, невольно задумываешься, почему в один момент это выглядит неэтично, а в другой — вполне приемлемо. Ответ, конечно, в проработке ролей — как физической (наблюдения), так и психологической (аналитической). И на частном примере «Класса коррекции» этическое не отделяется от эстетического. Ты уже написала, что новичок Юра (Максим Погольша) отличается лишь тем, что живет в полноценной любящей семье. И здесь как раз и появляется важное обстоятельство: спектакль не ставит этих семиклашек в одно проблемное поле — они разные характерно. Потому что Юру делает «не таким», как говорили в спектакле, «отбросом», лишь физическая особенность. Акцент здесь на этом, а не на том, что он вообще-то тоже старается уйти от жестокой, несправедливой, грязной реальности, которая к нему относится как к «изгою» только из-за того, что у него ДЦП. Притом сыграно это штрихами, стереотипно. Что дает это важное обстоятельство жизни этому персонажу — вопрос открытый. В контексте «мюзикловой» структуры спектакля образ получается чуть ли не карикатурным.

Фильм Ивана И. Твердовского эти особенности психики людей класса коррекции давал подробно, детально, а здесь — широкими мазками. Потому, конечно, мешала мысль об одноименном фильме. Но справедливо было бы забыть и отделить два произведения друг от друга.

Спектакль создается и играется поверхностно, без жанровой определенности, без проработки сложных характеров сложных героев. Перед нами школьные стереотипы с простыми образами: вот злая и меркантильная училка-завуч (Елизавета Прилепская), которой противостоит идейный и добрый географ (Кузьма Стомаченко); вот какие-то простые образы школьников из «ешек» (о них ты уже написала); вот типичные школьные локации и так далее. Сценографически (художник Анастасия Лыкова) без изысков: серые, больше икеевские, нежели гимназийские, стены, несколько такого же цвета стульев, в одном углу — скелет и свернутые рулоны, вероятно, карт мира, в другом — домашнее кресло и вешалки. На задник постоянно выводятся иллюстрирующие события видео или фотографии…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Даже идея выхода в иную реальность как место отдушины, место силы попадает в сферу карикатурно-эстрадного, жанрово-неопределенного… Все это походит на какую-то забавную игру в класс коррекции. И вера в живое, которую заявляет режиссер в анонсе, пропадает за пестрой карикатурной картинкой…

Алиса Ф. — Максиму К.

Да, ты прав. Причем сам материал такой нужный и важный — и в смысле дестигматизации людей с особенностями, и в более широком — валидации «трудных», «маргинальных» подростков. А здесь режиссер очень упрощает повесть Мурашовой, делая акцент на том, что класс «Е» — класс социальных изгоев (драчуны, хулиганы, задиры), игнорируя сложный и подробный бэкграунд каждого, его персональный диагноз. Например, главный герой-рассказчик Антон Антонов (Семен Толов) в повести имеет неврологическое заболевание, из-за которого у него случаются припадки (будучи вундеркиндом, он вынужден учиться в классе «Е» из-за своей болезни), в спектакле же Семен Толов играет активного заводилу, который к «ешкам» попал из-за каких-то неведомых проступков. Получается, что в классе негодяев оказываются два особенных ребенка — Юра в инвалидной коляске и Стеша (Анастасия Малахова), которая в спектакле решена как заколдованная загадочная неразговорчивая «принцесса» (в повести у Стеши сложное посттравматическое расстройство). По сюжету спектакля к Стеше пристает одиннадцатиклассник с целью воспользоваться ею, но девочку спасает влюбленный в нее Миша (Егор Погасий); режиссер выводит эту историю в мир реальный: Миша лезет в окно, его одноклассники оказывают сопротивление охранникам жилого комплекса на Лесной (в повести этот подвиг был в фантастическом мире). И после спасения Стеши умирает Юра (и два этих обстоятельства существуют параллельно — смерть Юры тут дана как осложнение гриппа)…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

А главное, какая циничная концовка… «Убитые горем» родители Юры (Виталий Кононов и Юлия Нижельская), обнявшись на авансцене, произносят дежурные речи о любви сына к одноклассникам, пока те, активно жестикулируя скорбь, сидят у задника. И потом Витька (Милана Владыкина) и Митька (Александр Бобровский) отдают новорожденную сестру как бы взамен умершего сына родителям Юры… Ты скажешь: но так же было в повести! А я отвечу: ну не совсем так. И вот все стоят, обнявшись, довольные родители держат ребенка на руках, а дальше общий танец под аплодисменты. Как будто не было никакой смерти, как будто не было никакой скорби, как будто не было никакого похищения Стеши, социального неравенства, нищеты и прочих жизненных данностей учеников «Е» класса… Про что для тебя этот спектакль? Для меня это такая неважно сделанная история о дружбе и принятии, провоцирующая мысли об этичности изображения людей с особенностями на сцене.

Максим К. — Алисе Ф.

Для меня этот спектакль получился обо всем и ни о чем одновременно. Из-за жанровой неопределенности, потери центрального героя (кто он: Юра, выделяющийся на фоне остальных и «дирижирующий» финальным танцем, или все-таки повествователь Антон, арка персонажа которого не доводится до конца, который так и не раскрывается даже на уровне своей психологической особенности?), эстетической неровности, невнятности ухода в иную реальность и прочего мысль растворяется. По общим чертам, история должна была получиться про то, что даже эти самые «изгои» имеют право на жизнь, причем счастливую и дружественную. Но таковой не получается. Спектакль, со всей его мюзикловой структурой, уходит слишком в лав-френдли-стори с концом о важности семейных ценностей: обширная и не первостепенная оптика для столь грубого, физиологично-психологичного материала. Поворотов много: от семейной драмы с брошенными детьми до школьного буллинга и предвзятого отношения учителей. Но ни одного акцента не вырисовывается. Ты права, финал и «эпилог» циничны по отношению к первоисточнику и заданным образам школьников, находящихся «в клетке» (почему-то все-таки все «ешки» в клетчатой одежде).

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Вот и мы, выходя из зала, остаемся в непонимании: этично или нет, художественно или заштампованно, и прочие «или-или». Какой-то неуместно пестрый получается «Класс коррекции»…

«Взрослая часть редакции», спровоцировавшая вас на разговор, так и не поняла про этичность-неэтичность изображения «особых» людей здоровыми актерами (с чего начинает Алиса), потому что вы просто пишете про откровенно плохой, плоский спектакль. Не буду долго про все диагнозы, но что касается ДЦП, я видела две выдающиеся роли по этому диагнозу)

Первым был дурачок Юра-Игорь Скляр в «Братьях и сестрах», персонаж, отражавший всю пекашинскую жизнь.Он очень точно играл все инвалидные свойства Юры, делал это блестяще, и зал любил его наравне с Мишкой Пряслиным. Что неэтичного в том, что деревенский дурачок был уравнен со всеми остальными героями? Ровно наоборот.

Вторая — Томасина-Рута Зариня в «Аркадии» Стоппарда в постановке Херманиса. Мне не казалось правильным, что гениальность Томасины (по пьесе она гениальна) была оправдана и декомпенсирована ее инвалидностью. Но что неэтичного в том, что это было краской роли и ничуть не умаляло личностной значительности Томасины-Зарини?

Каждый раз талант, такт и концепция решают дело — хоть в старой этике (по которой человек — цель, а не средство), хоть в новой, породившей столько конфликтов и агрессии.

Но так или иначе наш с вами спор к описанному вами плохому спектаклю отношения не имеет. Он плох эстетически. Ну, так выходит из текста…

По-моему, проблематичным в искусстве может быть только натурализм в отображении черт и признаков болезни. Я даже не вполне уверен, что вопрос имеет отношение именно к этике. Поэтому здесь рядом и возникает понятие эстетики: как отображено. В принципе, здесь вопрос о совместимости искусства и натурализма в целом. А «особые люди» — особо острая и болезненная грань. Для меня, как и для моего Михаила Чехова)) натурализм неуместен в искусстве в принципе. Для меня же лично наблюдение «особых людей» в реальности является территорией других дисциплин: медицины, науки, педагогики и т.д. Но никак не может быть предметом эстетического наблюдения. Может быть я и неправ. Но я по-прежнему исповедую взгляд, согласно которому материалом искусства может быть только художественный образ. И мне важна не только и даже не столько сила воздействия на зрителя, сколько природа, механизмы этого воздействия.

Андрею Кириллову. Скажу тебе больше и совсем запретное. Мне не кажется этичным инклюзивный театр с особыми людьми, обнародующий их калечье, запрещающий нам это замечать и делающий вид, что все равны на сценической площадке. Я об этом когда-то писала, говорила, оказалась не в тренде. А когда особый человек играл в пространстве Хармса, получалось, что его свойства замаскированы художественным…

С другой же стороны, инвалидность Кистерева-Борисова в «Трех мешках» или кочергинские «обрубки», да и слепой музыкант, как помню, — полноценные художественные создания здоровых творцов — не только не смущают, а восхищают этой самой этической уравненностью. Потому что — образы. а не инвалиды (запрещенное нынче слово), а значит — наполненные не физической и аномально-психической, а художественной энергией.

Алисе Фельдблюм. Хочу развить Вашу логику. Безногого должен играть только безногий, человека с синдромом — человек с синдромом, столяра — столяр, Отелло — только чернокожий, Шен Те — только китаянка, шахтера- шахтер, учителя — учитель.

Театр кончается сразу, без всяких ссылок на новую этику, а только исходя из одной эстетики: исчезает А, играющий Б. Конец искусства. Конец преображения и возгонки в образ. Остается одна только колониальная повестка. Поздравляю!