-

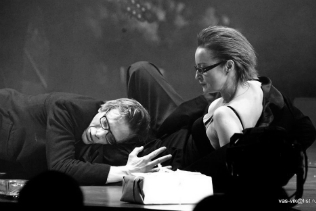

«Идиот». Ф. Достоевский.

Театр Наций.

Режиссер Максим Диденко, сценограф Павел Семченко.У романа «Идиот» огромное количество сценических и кинематографических версий. Театр привлекает драматизм сюжета, герой-идеалист, инфернальные красавицы, страсти и страдания, убийство в финале... Сочиненные Достоевским сцены получали самые разнообразные интерпретации. Как правило, варианты отличались лишь набором сцен. Поэтому появление в репертуаре Театра Наций, которым руководит Евгений Миронов, создавший в фильме В. Бортко один из лучших классических образов князя Мышкина нашего времени, «Идиота» в жанре «клоунады нуар» сразу вызвало интерес.

Команда создателей спектакля — Максим Диденко, Павел Семченко, Иван Кушнир — заведомо предполагала смелость и неординарность решения. Интриговало и распределение ролей: князь Мышкин — Ингеборга Дапкунайте, а Настасья Филипповна — Роман Шаляпин.

-

«Искатели жемчуга». Ж. Бизе.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера».

Режиссер-постановщик Юрий Александров, дирижер Максим Вальков, художник-постановщик Вячеслав Окунев.Если верно утверждение, что взрослые (особенно под Новый год) нуждаются в сказке ничуть не меньше детей, то режиссер Юрий Александров вполне оправдал эти ожидания.

Новый его спектакль — это такая красочная феерия с неожиданным финалом: и трагическим, и просветляющим одновременно.

Редко появляющаяся на российских сценах опера Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» не менее интересна по музыкальному материалу, чем его знаменитая «Кармен». Не зря темы, дуэты и арии из «Искателей жемчуга» популярные вокалисты (причем самых разных направлений — от попсы до рока) часто перепевают в разных вариациях. Любят цитировать музыку из «Искателей жемчуга» и кинорежиссеры, особенно когда надо подчеркнуть светлую грусть, неизбывный трагизм конечности жизни.

-

Вы не поверите, но я на самом деле не знаю доподлинно, какую именно юбилейную дату (в цифровом воплощении) будет отмечать 24 декабря Ирина Соколова.

И кликать Википедию не стану. Мне совершенно все равно. Для меня и десятков сотен — Ирине Соколовой от силы тридцать пять.

Не лесть, не лукавство! Стойкое такое ощущение, видение. Есть на свете не взрослеющие, настаиваю на этом обороте, артисты. Артисты — дети в высшем, самом лучшем смысле слова. Даже когда я в энный раз смотрю на филигранно/безупречно сыгранную Пульхерию Ивановну («Старосветские помещики»), мне кажется, что это молодая актриса в возрастном гриме, способна прочувствовать всю трагическую глубину ухода из сквозной, одной на двоих жизни с Афанасием своим Ивановичем.

-

C осени 2015 года шли разговоры о создании Ассоциации театральных критиков — профессионального объединения людей, занимающихся анализом российского театрального процесса. Более 120 профессионалов страны поддержали инициативу критика Глеба Ситковского: создание Ассоциации, которое согласуется со статьей 30 Конституции РФ, важно именно сейчас, когда профессиональные критерии часто стали сменяться критериями идеологическими. Два месяца инициативная группа критиков и юристов работала над созданием Устава. Это было делом нелегким: профессия одиночная, к «партийности» никак не расположенная. В группе ФБ обсуждался и корректировался каждый пункт. Сегодня, 23 декабря, Ассоциация театральных критиков объявила о начале своей деятельности, опубликовав Устав и рейтинговое голосование по итогам года, в котором приняло участие более 70 критиков из разных городов.

-

«The Demons». По мотивам одноименной пьесы Ларса Нурена.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер-постановщик Денис Хуснияров, художник Николай Слободяник.Ад — это не другие, ад — это мы сами. Наши страхи, страсти, пороки позволяют достичь вершин блаженства, даруют самое сильное — иногда ни с чем не сравнимое — удовольствие в обмен на маленькую хитрость: полный паралич воли, потерю уважения к себе и окружающим. Желание, зависимость — алкогольная, наркотическая, человеческая, творческая — вот они демоны. Эти темные силы дремлют в людских душах, пока все хорошо, и выползают наружу, когда привычный уютный мирок перестает быть таким уж очаровательно-милым.

-

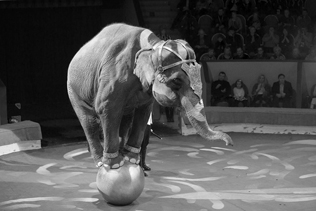

Раздел «Новый цирк и уличный театр» в рамках цирковой секции IV Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году был посвящен клоунаде. Художественный руководитель Цирка Чинизелли на Фонтанке Слава Полунин во вступительной речи обозначил все основные проблемы и темы, о которых говорили клоуны в последующие три дня.

-

Третий год на IV Санкт-Петербургском Международном культурном форуме, который с каждым годом становится все пышнее и барочней, на секции «Цирк и уличный театр» работает маленькая скромная подсекция с загадочным названием «СоциоЦирк».

-

14 декабря в здании Главного штаба Эрмитажа словами руководителя секции Славы Полунина «Главное — общение! Да здравствует культурный Форум — истинный праздник общения!» — была торжественно открыта секция «Цирк и уличный театр» в рамках IV Санкт-Петербургского международного культурного форума.

-

«Война и мир Толстого».

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Виктор Рыжаков, художники Мария и Алексей Трегубовы.Не могу не задать самой себе вопрос: отчего я часто ощущала на этом спектакле человеческое волнение?

Которого не ожидала.

Которое странно и нелогично на спектакле, где Пьер, Андрей, старый князь и все прочие вымазаны белой клоунской краской, разрисованы усиками и бровками и наряжены в костюмы, шитые белыми нитками (стежки видны на черном, не скрыты, предъявлены — так же, как и режиссерские «стежки» Виктора Рыжакова). Тем более, по-настоящему спектакль устоится не раньше февраля. Тогда войдет в свои права, в свой ритм Алиса Бруновна Фрейндлих, всегда утверждавшая, что любит играть в спектакле, где нет сквозняков, а для этого надо время — законопатить щели, обжиться...

-

«Своими словами. „Евгений Онегин“».

Школа драматического искусства. Лаборатория Дмитрия Крымова.

Идея, композиция, постановка Дмитрия Крымова, художник Филипп Виноградов.Кто ж не знает, что Дмитрий Крымов — человек уникальный, причем умеющий блистательно подтверждать эту уникальность с каждым новым спектаклем? Крымов — отважный деконструктор всего и вся и мастер собирать новые смыслы. Эти смыслы, между тем, совсем не отрицают старых, авторских, но совершенно органично объединяются в заново созданном временном и художественном пространстве.

-

В Казани завершился VII Фестиваль молодой режиссуры «РЕМЕСЛО»

Я не видела всю афишу чрезвычайно плотно и разнообразно застроенного фестиваля «Ремесло», проходящего под эгидой Театра имени Г. Камала. Но и того, что видела, оказалось достаточно, чтобы обозначить для себя те точки на карте, в обход которых обычно лежат маршруты театральных критиков и больших фестивалей всероссийского значения. Набережные Челны, Йошкар-Ола, Ижевск, Бугульма... Фестиваль молодой режиссуры собрал не всегда однозначно состоятельные, но любопытные режиссерские сюжеты Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл. Даже из Узбекистана приехал театр, которому не повезло выбраться на летний «Науруз».

-

Театральная память коротка.

Театральная история — быстрее жизни.

Они еще живут, а их уже не помнят... И спрашивают: «Кто это?»

Иногда они уходят, а мы узнаем об этом на сороковой день...Как сейчас. Как с Виктором Харитоновым — когда-то «центровым» или «защитником» театра Вадима Голикова и Петра Фоменко петербургского периода, одним из основоположников театра одного актера в Петербурге («Балаган» по стихам Беранже и Аполлона Григорьева собирал полные залы Малого драматического — так может собирать залы песня о художественной свободе).

-

«С любимыми не расставайтесь». А. Володин.

Рязанский театр драмы.

Режиссер Евгений Маленичев, художник Анастасия Бугаева.Последние несколько лет пьеса Александра Володина «С любимыми не расставайтесь» стала особенно популярной в театре. Одна из причин — нелинейное строение: история главных героев дробится новеллами бракоразводных процессов нескольких семейных пар. Вероятно, возможность формотворчества и стала одним из аргументов для молодого режиссера из Тулы Евгения Маленичева, выбравшего пьесу для постановки в рамках конкурса «Театральный разъезд» — совместного проекта Гильдий театральных режиссеров и менеджеров, которые отбирают пять молодых режиссеров для постановок в пяти театрах. Завершится конкурс мини-фестом в Центре им. Вс. Мейерхольда.

-

«Кроличья нора». Д. Линдси-Эбер.

Театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Денис Хуснияров, художник Елена Сорочайкина.Читая пьесу драматурга Дэвида Линдси-Эбера «Кроличья нора», сразу представляешь ее на бродвейских подмостках. Тут ничего удивительного, это и есть образцовая бродвейская история, получившая обязательных «Пулицера» и «Тони», поставленная на американской сцене с Синтией Никсон в главной роли и в довершение триумфа экранизированная с Николь Кидман. В бэкграунде у нее, очевидно, Уильямс и Олби, в ныне здравствующих родственниках — «Графство Осейдж» и «Бог резни».

Главные герои пьесы американские супруги Бекка и Хауи (и все-таки она на первом плане, а он на втором) восемь месяцев назад потеряли ребенка. Их одиннадцатилетнего сына, бежавшего через дорогу за своим веселым псом, сбил безобидный паренек Джейсон, превысивший скорость и не успевший затормозить.

-

«Мне мое солнышко больше не светит».

Центр современной драматургии (Екатеринбург).

Драматурги и режиссеры Алексей Забегин и Владимир Антипов.А питерские ребята Алексей Забегин и Владимир Антипов спели. В Екатеринбургском ЦСД (Центр современной драматургии, он же «Коляда-центр») они поставили «Мне мое солнышко больше не светит», замечательно музыкально и не так замечательно сценографически сами его оформив. Писали пьесу тоже они, и специально для этой постановки, и продолжали писать, пока ставили. Жили тут, в однокомнатной квартире директора ЦСД, ставили и писали, писали, жили и ставили. Так и вылилось все на сцену в нерасчлененном состоянии. И это главная фишка спектакля.

-

Опубликованная еще в августе балетная программа VI Международного фестиваля «Дягилев P. S.». была соблазнительно хороша — от работ Марты Грэм до Акрама Хана, так что ожидание фестиваля обострилось к ноябрю до нервного нетерпения. Петербургская балетная публика, не избалованная не в пример московской неординарными танцевальными событиями, пробуждается теперь всего два раза в год: весной ради фестиваля «Dance Open» и осенью ради «Дягилев P. S.». «Торобака»

-

Про премьеры Няганского детского музыкально-драматического театра

Про Нягань я узнала непозволительно недавно — чуть больше года назад, когда вместе с коллегами собирала спектакли для фестиваля «Арлекин» и открыла для себя «Как Эква-Пырись на охоту ходил» Няганского детского музыкально-драматического театра.

-

Месяц назад «Толстая тетрадь» Александра Янушкевича вошла в число номинантов на «Золотую Маску». А в ноябре стала лауреатом XIII Краевого конкурса «Волшебная кулиса». Мы не могли обойти это событие стороной и рассказываем о главной премьере Пермского театра кукол прошлого сезона.

«Толстая тетрадь». А. Кристоф.

Пермский театр кукол.

Режиссер Александр Янушкевич, художник Татьяна Нерсисян. -

В Театре музыкальной комедии чествовали Зою Акимовну Виноградову, народную артистку РСФСР

Зоя Виноградова въехала на сцену любимого театра прямо с экрана. В белом мерседесе кабриолете (взятом напрокат из оперетты «Голливудская дива») с Павлом Григорьевым за рулем она совершила легкий и непринужденный летний вояж по залитой солнцем Адмиралтейской набережной родного Петербурга под звуки вечно юного чардаша из кальмановской «Сильвы». По-свойски элегантно выйдя из тесного авто, она, словно девочка, только ступившая на сцену, призналась в бесконечной любви этому театру, тут же перейдя на органичный ей язык оперетты и продолжив свой выход знаменитым чардашем Каролины и Пеликана «Если кто-нибудь влюблен в кого-нибудь» из «Голландочки» Кальмана, который у нас больше знают по его же «Принцессе цирка» или «Марице», куда номер благополучно перекочевал. Аккомпанировал Зое Акимовне оркестр театра под управлением Андрея Алексеева.

-

«Буря. Вариации». По мотивам пьесы У. Шекспира «Буря».

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова.

Переводчик, режиссер-постановщик и художник Александр Марин.Спустя 20 лет на сцену «Табакерки» вернулся один из ее основателей — Александр Марин. Вернулся, чтобы сыграть Просперо в «Буре» — едва ли не самой популярной у режиссеров последнего времени комедии Шекспира. С ходу вспоминается версия Коршуноваса, где алкоголик Просперо рассказывал парализованной Миранде ее последнюю сказку. У Марина шекспировский сюжет трансформирован не менее радикально.

комментарии