-

В программе пятого «Транзита» сразу два спектакля театра «Старый дом». Об одном из них по текстам Льва Рубинштейна статьи Марии Кожиной и Татьяны Тихоновец.

-

«Андре Шенье». Опера У. Джордано.

Wiener Staatsoper.

Дирижер Марко Армилато, режиссер Отто Шенк, художник Рольф Глиттенберг.Месяц май в Вене ознаменовался серией спектаклей с участием звезды мировой оперной сцены Ионаса Кауфмана. Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) славится отменным подбором участников каждого сезона. Эту сцену любят, она считается по-настоящему престижной в мире. Примечательно само здание — одно из самых великолепных в австрийской столице, с прекрасными, богато декорированными интерьерами просторных фойе и зала. Публика, полностью заполняющая этот зал и забивающая галерку, идет сюда с чувством некоторого трепета.

-

Сегодня в афише фестиваля Sociopath / Гамлет Андрея Прикотенко, «Жди меня... и я вернусь» Анны Бабановой, «©училища» Петра Шерешевского. Об всех этих спектаклях — статьи наших авторов в блоге и на бумаге, как, например, рецензия Оксаны Кушляевой на спектакль Серовского драмтеатра из № 90.

-

«Winter’s tale / Зимняя сказка». По пьесе У. Шекспира.

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева.

Режиссер Уланбек Баялиев, художник Юлиан Табаков.Спектакль начинается с реплики Старого дуралея (он же впоследствии царедворец Камилло, он же Время-хор в конце первого действия). С лукавым прищуром и слегка растягивая слова, он произносит:

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле,

Всесильная Судьба распределяет роли,

И небеса следят за нашею игрой».«Шекспир?» — предположит кто-то из столпившихся на сцене персонажей.

-

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

Н. Коляда по мотивам произведений Н. Гоголя.

«Коляда-Театр».

Режиссер Николай Коляда.Села писать. Не идет. Ощущение дежавю, не от спектакля даже — просто столько раз уже старательно описывала невероятный мир спектаклей этого театра! И сейчас опять — рыбы, рыбы, рыбы, крупные и мелкие, серые и желтоватые, мягкие, юркие — они в руках массовки (из нее/в нее главные персонажи все время выныривают-заныривают) временами становятся частями тел, например, грудей у девок или еще чего-нибудь у мужиков, или младенцами, или предметами для битья. Веники, веники, веники, обычные кухонные веники — они работают и по прямому назначению, а то, повернутые метелками вверх, становятся деревьями для рыб. Еще есть белый кролик, который временами тихо хрумкает себе капусту, временами, когда нужно, смирно сидит на руках у артистов. Есть, и тоже много-много, воздушной сладкой ваты, которая здесь же производится и с чавканьем пожирается... И много стаканов в подстаканниках... И людей невероятно одетых, с тапками вместо шапок на головах, тоже много, много...

-

Сегодня на фестивале два спектакля.О «Мертвых душах» Лесосибирского театра «Поиск» в постановке Олега Липовецкого мы писали совсем недавно в блоге. Спектаклю Минусинского театра «Последние дни» в режиссуре Сергея Потапова посвятила свою рецензию Наталия Каминская в ПТЖ № 89.

-

Первый спектакль программы — «Пер Гюнт» Романа Феодори. О ненм — статья Татьяны Тихоновец из ПТЖ № 86.

ПЕР ГЮНТ. ДОРОГА.

«Пер Гюнт». Г. Ибсен.

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Роман Феодори, художник Даниил АхмедовВ начале своей жизни никто не знает, какой она будет. В конце ее почти никто не осознает, какой она была. Мне всегда казалось, что именно об этом написана пьеса Генрика Ибсена «Пер Гюнт», длинная, как дорога, по которой герой шел всю жизнь. До этого суровый норвежец написал о человеке, чей жизненный путь был прямым. Это Бранд, героический образ «полноценного человека», каким его воспринимал великий драматург. «За „Брандом“ последовал „Пер Гюнт“, как бы сам собою», — писал Ибсен в одном из своих писем. Жизненная дорога Пера Гюнта — огромная Кривая. И сам Пер лишен цельности, силы духа, воли — настолько же, насколько этими качествами был наделен Бранд.

-

«Собака на сене». Лопе де Вега.

Рязанский государственный областной театр драмы.

Режиссер Никита Бетехтин, художник Надежда Скоморохова.«Собака на сене» в Рязанской драме идет три часа — три акта с двумя антрактами. Это первое, что обращает на себя внимание и навевает мысль «что-то здесь не сходится». В том смысле, что когда в репертуаре большого областного театра появляется комедия о любви, то, вроде бы, сразу все ясно: зал на 700 мест нужно как-то заполнять. Но три часа с двумя антрактами — многовато для того, чтобы дать возможность зрителю незатейливо и с приятностью провести вечер. И действительно, уже в самом начале понимаешь: если это и для досуга, то не для самого беззаботного. «Собака на сене» Никиты Бетехтина — стильная, временами почти статичная и меланхолическая постановка, в которой за одной блестящей тусовочной жизнью тревожно проглядывает какая-то иная, полная трагизма и потерь. Если и есть здесь ощущение праздника, то праздника хрупкого, мимолетного, счастья призрачного и ненадежного.

-

«Снегурочка». Опера А. Маноцкова по мотивам весенней сказки А. Н. Островского.

Независимый проект Елены Павловой.

Режиссер Елена Павлова, дизайнер Никита Климов.Волнуешься, когда идешь на премьеру, которая определяется как «мировая». Первое публичное исполнение на театре, мир, который ты не знаешь и будешь изучать с нуля. Можно ли волноваться больше?

Да — если у партитуры, которую привыкаешь видеть и помнить в единственном варианте, появляется альтернативное решение.

-

«Тело Гектора». А. Волошина.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская, художник Ильшат Вильданов.Ася Волошина — один из самых востребованных драмаходов (выпускников драматургической мастерской Натальи Скороход), автор, отмеченный не только критиками (ее тексты неоднократно входили в шорт-лист таких драматургических конкурсов, как «Первая читка», «Ремарка», «ЛитоДрама» и многих других), но и режиссерами. Пьесы и инсценировки этой хрупкой девушки уже доросли до императорского Александринского театра («Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», режиссер Виктор Рыжаков) или МХТ им. А. П. Чехова, где готовится постановка «Человек из рыбы» (режиссер Юрий Бутусов). Но, может быть, самую широкую известность публике принесла акция «Мама» в исполнении Бутусова. Возможность увидеть культового режиссера в камерном пространстве и с его помощью услышать этот пронзительный текст многих привела на Малую сцену Театра им. Ленсовета, а через эту встречу — к текстам Волошиной. Именно на Малой сцене впервые был показан эскиз Евгении Богинской по пьесе «Тело Гектора», который и дошел через год до полноценного спектакля.

-

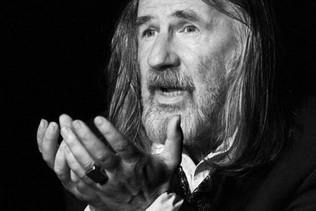

Сначала ушел Миша.

Было чувство невосполнимой потери, в которую невозможно было поверить, но я с этим смирился.

А теперь ушла Лена.

Лена ушла вслед за Мишей, она к Мише и ушла, потому, что отдельно, каждому самому по себе (она здесь с нами, а он там без нее), видимо было не возможно.

Миша и Лена пара, а пара должна быть вместе.

Лена так решила и ушла в след за Мишей. Мы осиротели.

-

Режиссерская лаборатория на фестивале негосударственных театров «Центр» в Воронеже

Лаборатория, инициированная Никитинским театром в рамках фестиваля «Центр», не имеет названия, но общую тему можно обозначить как «знаменитые воронежцы». Трем молодым режиссерам было предложено поработать с биографиями людей, чьи имена связаны с городом. Нетрудно догадаться, что одним из героев стал Андрей Платонов — будет не таким уж большим преувеличением сказать, что его в Воронеже знает каждый первый. За эту тему взялся выпускник мастерской Леонида Хейфеца Никита Бетехтин. Чуть менее очевидную биографию выбрала Варика Купорова-Экономски, студентка последнего курса режиссуры театра кукол в РГИСИ, — любимого воронежцами и менее известного в других городах циркового артиста Анатолия Дурова (у большинства на слуху скорее имя его брата Владимира, которое носит московский «Театр зверей», или «Уголок дедушки Дурова» на Цветном бульваре). В третьем эскизе сама жизнь героя стала менее важным сюжетом, чем его творчество, — солиста группы «Сектор Газа» многие даже не знают по имени, зато, неловко и стесняясь, могут напеть «Демобилизацию» или «Лирику»: Оксана Погребняк, ученица Иосифа Райхельгауза, режиссер белгородского театра «Новая сцена — 2» показала эскиз про Юрия Хоя (Клинских).

-

Первый фестиваль негосударственных театров «Центр».

Никитинский театр, г. Воронеж.Место возникновения первого всероссийского фестиваля негосударственных театров сегодня нисколько не удивляет — да, это не Москва и не Петербург, даже не Екатеринбург или Новосибирск, это черноземный Воронеж. Город, в котором все четыре сезона года — театрально-фестивальные. Лето в Воронеже — непрерывный карнавал предощущения и постпереживания «Платоновского», фестивального гиганта, погружающего город в общеевропейский театральный контекст. Осень — пора детского театрального фестиваля «Маршак», одной из ветвей того же «Платоновского». Зиму Воронеж переживает в поэтической атмосфере «Мандельштамфеста», проводящегося раз в два года. Центром всех трех фестивалей является Воронежский Камерный театр под руководством Михаила Бычкова. И при всей разнонаправленности и вариативности программ фестивалей остается очевидной монопольная структура театральной жизни Воронежа. Складывается интересная ситуация: в процессе децентрализации театра в масштабе страны организуется авторитетный театральный центр внутри города. Но именно этой весной (единственный не занятый фестивалем корпорации Камерного сезон года) возникает первый всероссийский фестиваль негосударственных театров, организованный Никитинским театром. И, как ни курьезно, имя ему — «Центр».

-

«Женитьба». По мотивам одноименной пьесы Н. Гоголя.

Томский театр юного зрителя.

Режиссер Екатерина Гороховская, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Высокая худая фигура, вытянутое лицо с длинным носом и большие, то ли удивленные, то ли напуганные глаза — в полумраке сцены Николай Васильевич Гоголь (Олег Стрелец) бродит вокруг несуразного дома, сколоченного из фанеры, напоминающего потертые серо-желтые дома на улицах, прилегающих к Невскому проспекту. Драматург знакомится с персонажами, наблюдает за их жизнью, как будто ищет сюжет в реальности или даже собирает документальный материал. Но, похоже, постепенно процесс сочинительства так увлекает его, что уже не он вторгается в чужую жизнь, а герои пьесы, вырвавшись из его фантазий, заполняют мир вокруг. И такие они обаятельные, что их невозможно не пожалеть, поэтому с молчаливого одобрения Николая Васильевича Подколесин и Агафья Тихоновна наконец-то получают право на счастье.

-

Режиссерская лаборатория ТЕАТР. КОМ на фестивале «Арлекин»

В этом году фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» продолжил сотрудничать с новыми издательствами. В 2017-м это был «Самокат» и режиссеры представляли эскизы по книгам для детей и подростков, а в этом вступили в отношения с издательством комиксов и графических романов «Бумкнига».

-

Ульяновский частный театр Enfant Terrible, «несносное дитя», недавно отметивший 10-летний юбилей, интересен тем, что у него, при достаточно широком жанровом диапазоне (и драма, и скоморошья сказка, и кукольный театр), есть собственная тема.

В своих лучших постановках этот театр поднимает вопрос идентичности: национальной, культурной, религиозной. Кто мы такие? Кто населяет одну восьмую Земли? Как в нашей культуре фольклор сочетается с верой, а советское наследие — с классическим? Получается это более или менее интересно, но, тем не менее, спектакли Enfant Terrible по условно фольклорным текстам (сказки, сказы) — ярки, самобытны, оставляют сильное впечатление.

-

5 мая в Германии не стало Юрия Валентиновича Томошевского.

Впервые я увидел его в 1994 году, когда он набирал свой первый актёрский курс в Театральной академии. Меньше всего он был похож тогда на мастера курса — со своими рокерскими патлами, джинсовым костюмом и презрительным прищуром сквозь большие дымчатые очки. Ловко скроенную маску я принял за чистую монету, струхнул, перебежал к другому педагогу, а потом и вовсе перешёл на другой факультет.

Уже учась на театроведческом, я впервые посетил крошечный подвальчик на Малой Морской улице, дом 16 — театр «Приют комедианта». Маска Ю. В. Томашевского претерпела тогда в моих глазах свою первую оглушительную трансформацию. Патлатый рокер превратился в длинноволосого представителя петербургской богемы начала ХХ века.

-

«Слепота». По роману Ж. Сарамаго.

Театр «Мизантроп» в ДК «Громов».

Режиссер Илья Мощицкий.Однажды в детский день рождения я участвовала в квесте «Прятки в темноте». В подвальном помещении игроки делились на две команды и при полном отсутствии света одни прятались, а другие охотились на них в неком подобии лабиринта.

Страх темноты — базовый первобытный страх, в темноте тебя подстерегают опасности, ты скрыт, но и полностью беззащитен, однако темнота — при полной депривации органов зрения — еще и активирует другие органы, например слух и обоняние, заставляет по-другому воспринимать время. Одним словом, состояние темноты таит в себе множество потенций.

-

XV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

Пятнадцатый «Арлекин» превзошел, мне кажется, все предыдущие по интенсивности. Организаторы собрали супернасыщенную программу, включившую конкурсные и внеконкурсные спектакли, сразу две лаборатории — читки пьес «Маленькой Ремарки» и эскизы ТЕАТР. КОМ по комиксам, образовательные семинары, лекции, творческие встречи, презентации (невозможно даже перечислить все события, следовавшие в режиме нон-стоп в течение всех девяти дней фестиваля). В прошлом году почти вся конкурсная афиша состояла из сказок, но в этот раз, видимо, и сезон оказался богаче, и выбор экспертов был более свободным, потому что впервые в истории фестиваля спектакли-претенденты удалось посмотреть вживую: бюджет «Арлекина», наконец-то, позволил это сделать.

-

На экраны вышел большой мультипликационный фильм «Знаешь, мама, где я был», сделанный Леваном Габриадзе по сценарию и рисункам Резо Габриадзе.

Мне было бы странно рецензировать этот прекрасный, грациозный, трогательный и нежный фильм: все время, пока он шел, у меня было впечатление, что я плаваю в теплой воде хорошо знакомого водоема, где знаю каждую лягушку. Это неудивительно, многие люди слышали рассказы Резо, а я еще бесконечно записывала и расшифровывала, свидетельством чему стала много лет назад книга «Театр Резо Габриадзе». Так что знаю этот мир практически наизусть. И теперь ухо лишь ловило новые детали (а они у Резо бесконечны), разночтения (раньше сердце мальчика падало «куда-то в туфли» в рассказе «Запах персика», а теперь упало на несколько лет раньше в сандалии «Скороход»... И, наверное, правильно сделало это сердце, которое стучится в зрительские сердца.

комментарии