-

На границе России и Эстонии прошла лаборатория Театра Наций

Когда-то, когда Олег Лоевский начинал лабораторное движение, казалось важным, что случится «на выходе»: возьмет ли театр в доработку какой-то эскиз и получится ли в итоге из лабораторной пробы полноценный спектакль. Бывало, что спектакли выходили, бывало, что нет. Бывало, что стрессовая энергия быстрого внедрения в материал сразу давала результат, который сохранялся, а при доделке все терялось и режиссерам приходилось рождать сценический текст заново: вдохновение быстрого разбора и долгое вживание в материал — вещи совсем разные.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

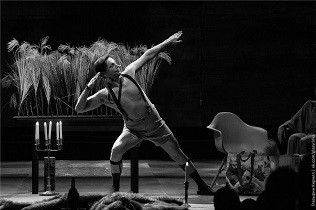

«О любви». А. П. Чехов.

Нижнетагильский драматический театр на фестивале «Ирбитские подмостки».

Режиссер-постановщик Андрей Гончаров, художник-постановщик Константин Соловьeв.В Нижнетагильском драматическом театре петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил спектакль по маленькому рассказу Чехова «О любви» и свел всех — актеров, зрителей, критиков — с ума. Автор этих строк посмотрела премьеру на фестивале «Ирбитские подмостки» и, пребывая в состоянии радостного безумия, увидела, как зрители подходят к директору фестиваля (она же директор Ирбитского драматического театра) и гневно сообщают, что после такого сумасшедшего спектакля в театр они больше не придут никогда. Другие же зрители, в немалом количестве, впервые остались, несмотря на то что транспорт в Ирбите заканчивает ходить рано, на позднее обсуждение. Где, в свою очередь, критики разрывались между высокой оценкой качества самой ткани спектакля — удивительным, глаз не оторвешь, способом существования актеров, ансамблем, остроумием режиссерских ходов — и недоумением по поводу смыслов, по поводу сакраментальных вопросов «зачем?» и «что значит?». А актеры захлебывались рассказами, как им было интересно работать, как сами вначале ничего не понимали, а потом, бросив эти попытки, отдались потоку режиссерской энергии и получили удовольствие по полной. Да это видно было и на спектакле.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Грифон». Спектакль театра «Трикстер» в Херсонесе Таврическом (Севастополь). Режиссер Вячеслав Игнатов.

Сотрудничество театра и музея — тренд, набирающий все большую популярность. Музей дает театру богатейший документальный материал, возможность работы с исторической рефлексией, а театр оживляет музейные экспозиции и артефакты, привлекая к ним нового зрителя. В этом смысле интересен и проект, осуществленный фондом «Моя история» в Херсонесе Таврическом с помощью московского театра «Трикстер».

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

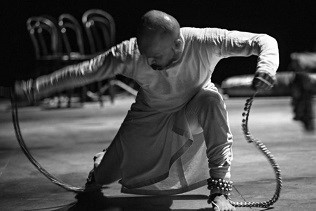

«Xenos».

Компания Акрама Хана (Великобритания), в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».

Художественный руководитель постановки, хореограф и исполнитель Акрам Хан, драматург Рут Литтл.У спектакля «Xenos» есть подзаголовок. По-русски он звучит драматично: «последнее соло Акрама Хана». Английские источники снижают пафос: не «последнее» — «последнее полнометражное». Нет речи об однозначном прощании со сценой. Возможно, бангладешский британец, один из самых известных в Европе носителей традиции катхак, очень востребованный танцовщик и хореограф, еще будет исполнять что-то маленькое. Но это неточно, поэтому дух «последней встречи» все же сопровождает «Xenos».

-

«Женщина-Змея». К. Гоцци. Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Режиссер Григорий Дитятковский, художник Эмиль Капелюш.

Волшебство «Женщины-Змеи» не только и не столько в заглавной метаморфозе. Как раз это превращение происходит в Театре Комиссаржевской едва ли не с педантичной наглядностью. Героическую страдалицу фею Керестани (Евгения Игумнова) спеленывают туго, сей горестный процесс воздействует сильнее, чем гневное громыхание стихий посреди волшебной пустыни.

-

«Leonardo». Театр NoGravity в рамках V Международного фестиваля искусств «Вдохновение» на сцене Зеленого театра ВДНХ. Режиссер Эмилиано Пеллисари, музыкальный режиссер Вальтер Тестолин, хореограф Марианна Порчедду, дизайнер костюмов Джузи Джустино.

NoGravity исповедует отказ от законов гравитации буквально и до такой степени, что первые сцены любого его спектакля вызывают мысли о видеопроекции, анимации, но никак не реальности визуального ряда. Осмысленный и представленный как чудо факт человеческого движения роднит компанию NoGravity и ее главного вдохновителя Эмилиано Пеллисари с опытами фокусников — от средневековых магов и гадалок до Дэвида Копперфильда и новейшей компании 14:20. Все они заняты созданием и визуализацией чуда, утверждающего человеческую власть над законами природы. «Leonardo» для NoGravity — точное совпадение образных исканий современных художников с опередившим свое время итальянским гением, искавшим неведомое и невозможное. NoGravity демонстрирует невозможное — полную свободу парения, вращения и перемещений артистов в небольшом пространстве сцены.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д. А.

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О. Ю.

Министру культуры Российской Федерации Мединскому В. Р.

Председателю комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Ямпольской Е. А. -

«Семь притоков реки Ота».

Компания Ex Machina (Квебек) в рамках Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.

Автор концепции и режиссер Робер Лепаж, художник Ариан Сове.На Чеховском фестивале показали мировую премьеру спектакля Робера Лепажа «Семь притоков реки Ота». Но все же премьерой ее можно назвать лишь условно. Работать над многочасовой сагой о бомбардировке Хиросимы Лепаж начал еще в 1992 году, как раз после поездки в Японию. Первый спектакль вышел в 1994-м. К 1995 году (50-летию с момента бомбардировки) выпустили полную семичасовую версию и сыграли ее в Токио, а потом и в Квебеке. Сейчас на фестивале канадский театр Ex Machina представил новый вариант спектакля. Зачем понадобилось обращаться к постановке более чем 20-летней давности?

-

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)».

Компания Яна Дейвендака, Dreams Come True (Женева) в рамках основной программы V Международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа».

Режиссеры Ян Дейвендак и Роже Барнат.Три спектакля, три судебных заседания в маленькой черной коробке Новой сцены Александринского театра, три группы присяжных, случайным образом выбранных из числа зрителей, и три вердикта: «виновен в непредумышленном убийстве и приговорен к десяти месяцам тюремного заключения», «не виновен», «не виновен». Шекспировского Гамлета, угодившего в следственный изолятор по обвинению в предумышленном убийстве Полония (часть первая статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации), в Петербурге оправдали дважды, — отпустив на свободу и восстановив во всех социальных правах.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Восьмой ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в городе Губаха

В названии губахинского фестиваля ключевым является слово «тайны». Тайн здесь множество. Прежде всего, «город-призрак». Так называют полуразрушенный шахтерский поселок Верхняя Губаха, двадцать лет назад покинутый местными жителями из-за плохой экологии и безработицы (следствие закрытия местных шахт). То там, то здесь видны остовы разрушенных домов, заросшие деревьями, вдоль них вьется хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная еще пленными немцами. Именно это атмосферное пространство часто выбирают режиссеры для показа своих спектаклей, облюбовывая закоулки брошенного завода, Дома культуры или просто живописные развалины. Другая тайна — Каменный город, или Чертово городище — скопление огромных камней, создающих впечатление, что там стоит настоящий город с домами и улицами. Здесь тоже игрались спектакли на фестивалях прошлых лет. И конечно, гора Крестовая, давшая название самому проекту, — одна из самых старых и живописных гор Урала. Она возвышается почти на 500 м над уровнем моря, на ее западном склоне и расположена современная Губаха. Суровые и мистические красоты природы здесь дополнены языком пламени из дымящей трубы Коксохима. Неудивительно, что в таком месте сам бог велел (а руководитель губахинской Молодежной студии-театра «Доминанта» Любовь Зайцева это услышала) организовать ландшафтный фестиваль. Добавим для атмосферы неистовых комаров и проливной дождь (вступают иногда по очереди, иногда одновременно). Место действия готово.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Пушкинских горах прошла лаборатория по «Борису Годунову»

Государственный Театр Наций под руководством Евгения Миронова в рамках программы по поддержке театров малых городов России вот уже на протяжении восьми лет проводит лаборатории по современной драматургии, иногда проходящие в «нетеатральном пространстве» — музеях, усадьбах и других впрямую не связанных с театром площадках. На этот раз дошла очередь до Пушкинских гор, наверное, самого сильного по своей энергетике места гения (и гения места). Ставить здесь решили, естественно, Пушкина.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

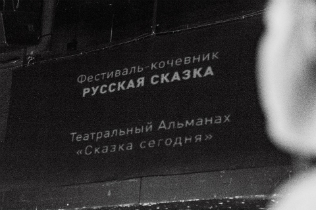

О программе I фестиваля-кочевника «Русская сказка в в Центре им. Вс. Мейерхольда

Когда идешь на фестиваль с названием «Русская сказка», ожидаешь всякого: и новых сюжетов, и с детства известных героев, и исконно русского мата, да мало ли чего еще. Но вот на что точно не рассчитываешь, так это на то, что окажешься будто в мирах сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Удивившись такой смеси, мы попытались представить, что исследовать возможности этого фестиваля будет главный герой линчевской эпопеи, агент Дэйл Купер. Так, прямиком из Черного вигвама нам попало в руки несколько диктофонных кассет с размышлениями этого персонажа.

-

12–14 июля в ЦИМе проходил фестиваль-кочевник «Русская сказка», созданный авторским театром «Эскизы в пространстве» совместно с актрисой и куратором Ксенией Орловой. Программа фестиваля включила в себя результаты театральных лабораторий различных творческих коллективов на тему фольклора. В ночь с 13 на 14 июля прошли ночные показы спектаклей и перформансов. На этой «Бессоннице» в числе прочего состоялась и премьера спектакля «Снегурочки не умирают». Мы поговорили с его создателем Александром Петлюрой — художником, перформером, акционистом, историком советской моды и обладателем огромной коллекции одежды.

комментарии