-

«С вечера до полудня». В. Розов.

Омский академический театр драмы.

Режиссер Филипп Гуревич, художник Ольга Суслова, художник по свету Павел Бабин.Все чаще думается о том, что прежде не было такой увлеченности советской драматургией, как в последние два-три года. Режиссеры, особенно молодые, относились к ней с подозрением и почти ничего не ставили. Их можно понять — слишком много в этих пьесах того, что уводит от современности, прежде всего, советский быт и обстоятельства, которые перестали быть актуальными. И еще как будто другие люди — идеалисты, парадоксально свободные и идущие навстречу всем ветрам («фабричные девчонки» и «розовские мальчики»), и другие отношения — как открытые двери советских квартир, когда кто угодно может зайти и будет принят («Мой бедный Марат», «В добрый час!», «Старший сын» и т. д.). Сегодня, когда из-за различных ограничений ставить современное сложно, советская драматургия переживает ренессанс, появляются спектакли по пьесам Розова и Арбузова, по сценариям Шпаликова и Хуциева, и вдруг в героях из прошлого обнаруживается так много сегодняшнего.

-

О «Читках пьес каких-то там драматургов» на площадке «Узел»

В Петербурге подоспело новое поколение молодых драматургов, которые представили свои одноактные пьесы в пространстве «Узел». За два дня было прочитано шесть совершенно разных текстов — возможно, еще где-то учебных, но точно заслуживающих того, чтобы их обсудить.

-

О программах Бориса Павловича в «Театре на Разночинной»

К открытию площадки на Разночинной, 25 многие зрители опаздывали: уверенная тропа сюда еще не проложена. Женский голос из патефона, эксклюзив 30-х, вился в преддверии — и заранее разлучал мероприятие с официозом. Борис Павлович, присев на приступок у входа, глядел рассеянно не то в полумрак зала, не то в себя. Чувствовалось, что волнуется. И память сохранила этот длинный стоп-кадр как засечку.

-

«Лысая певица». Э. Ионеско.

Театр «Линии» (Ростов-на-Дону).

Режиссер Александр Огарев.Эжен Ионеско написал свою первую пьесу, «Лысая певица», изумившись тому, как построены диалоги в учебниках английского языка. Фразы в них неопровержимо верны и в то же время коммуникативно бессмысленны. «Пол находится внизу. Потолок — наверху». Из очевидности сообщаемого рождается ощущение странной новизны и парадокса, а также — разочарование в познавательных способностях речи.

-

«Лёва». Б. Минаев.

Российский академический молодежный театр.

Режиссер Рузанна Мовсесян, художник Мария Утробина.Спектакль Рузанны Мовсесян идет в Маленьком зале РАМТа, длинном тесном тоннеле на одном из верхних этажей театра. Вмещает он около 40 зрителей. Сцена — крохотная, вся сплюснутая, не широкая, не глубокая и с какой-то загогулиной справа.

-

О лаборатории «Молодые режиссеры — детям»

Лаборатория «Молодые режиссеры — детям» под руководством Михаила Бартенева проходит в Самарском ТЮЗе 16 лет. Участникам лаборатории этого года, четырем тандемам «режиссер + драматург», театр поставил конкретную задачу по восполнению репертуарного дефицита: семейный спектакль на большой сцене для аудитории 6+. И вот что из этого (не)получилось.

-

«Винни-Пух и все-все-все». А. Милн. Автор инсценировки С. Саксеев.

Театр МТЮЗ.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина.Спектакль Петра Шерешевского маркирован возрастом 8+, и в этом нет никакого лукавства. На премьерном показе с целыми рядами критиков в партере тоже встречались дети, и они радостно смеялись, очень живо реагировали. У взрослого и сложного режиссера Шерешевского получился-таки спектакль для всех возрастов, то есть идеальная тюзовская модель, по-прежнему редко достижимая.

-

Дорогие читатели и коллеги!

Огромное вам спасибо. Мы даже не могли предположить, что с такой скоростью и такой интенсивностью за два-три дня вы соберете нам деньги на ВЕСЬ штраф (честно, мы думали, что ваши пожертвования покроют хотя бы половину).

Низкий поклон каждому и всем вместе. Мы потрясены, хотя это уже не первый случай такой солидарности и поддержки. Когда несколько лет назад нас залили и погибло много книг и журналов, вы за сутки собрали сумму, покрывшую стоимость ущерба (несколько сот тысяч).

-

Парад музыкальных премьер в Екатеринбурге

Весенний показ большинства премьер последних сезонов прошел в Екатеринбурге. Один к одному подобрались спектакли, формирующие облик театра после смены административного и художественного руководства, ухода из жизни знаковых для театра и отечественного искусства в целом фигур — М. Сафронова и К. Стрежнева. Эпоха, длившаяся почти три десятилетия, завершилась. Как положено в театре, искусстве процессуальном, начались неизбежные в таком случае изменения, что-то продолжилось, что-то сдвинулось в сторону от привычного. Понятно, что это тоже процесс. Показанные спектакли его отражают. Но пока ясно, что по пути радикализации репертуарных и постановочных средств театр не пошел. Все-таки работает традиция не рубить с плеча, взвешивать и решать не с налету, а с сознанием своей ответственности перед прошлым и будущим.

Три предъявленных постановки — три значимых для театра направления, по которым он двигался и прежде.

-

В архиве появился № 117. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

«Инстинкт самосохранения». М. Кадацкая.

Таганрогский камерный театр.

Режиссер Руслан Маликов.Спектакль «Инстинкт самосохранения» минималистичен по средствам. Белый задник, порой заливаемый красным. Несколько театральных кубов на сцене. И пять человек. Они будут здесь и рассказчиками, и силуэтами в контровом свете — полем, памятником, трактором... Воображение зрителя воссоздаст картинку точно так же, как по дневнику местного жителя будет восстановлена картина суровой эпохи 1920–1930-х годов.

-

«Маленькие трагедии». А. С. Пушкин

Саратовский ТЮЗ им. Ю. П. Киселёва.

Режиссер Владимир Чухланцев, художник Александр Храмцов.Со стильной, благородного красного цвета программки «Маленьких трагедий» смотрит улыбающееся всеми белыми (созданными нейросетью) зубами лицо Александра Сергеевича. По страницам разбросаны черные кляксы — и по списку действующих лиц, и по словарику незнакомых слов и забытых имен. Программка разъясняет, что же такое «епанча» и «вента», да и «диравые карманы» заслужили комментария, а заодно и Глюк с Бомарше представлены. Вот так иронично и даже задорно начинается знакомство зрителей со спектаклем, который местные СМИ назвали хулиганистым, экспериментальным, дерзко осовременивающим классику... Хотя, по-моему, он просто весёлый! И живой. Молодой режиссер не принял почтительную позу и не склонился перед Пушкиным в глубоком поклоне?.. Это так. Ну, и слава богу.

-

«Камень. Зверь. Человек». По роману С. Сьона «Скугга-Бальдур».

Театр «Открытое пространство».

Режиссер Яна Тумина, художники Кира Камалидинова и Яна Тумина.Из всполохов света, из игры теней, из шепотов и криков рождается мифопоэтический мир Сьона — Туминой. Театру художника, театру предмета исландская легенда-притча органична — визуальный язык способен передать соединения природного и мифологического, бытового и сакрального.

В истории превращений и перевоплощений каждый камень, зверь и человек означает не только сам себя, так и в театре Яны Туминой за каждой тенью и образом кроется нечто иное.

-

«Диалоги. Государство». Платон.

Кабаре ШУМ.

Режиссер Александр Худяков.Алиса Кудлай — Алисе Витковской

Привет, Алиса! Заметила ли ты, что в последнее время в театре возник интерес к философии? Появление «Диалогов» (две части — «Справедливость» и «Государство», авторы Александр Худяков и Иван Вальберг), основанных на «Государстве» Платона, явление закономерное и уже не вызывающее удивления. Вспомним, например, спектакль-грибницу «Лес», выросший из философии Владимира Бибихина, как самый масштабный пример замеченного мною явления. Части «Леса» можно увидеть (почти) по всей России — от Калининграда до Тюмени и от Санкт-Петербурга до Краснодара. Опыты подобных постановок, популяризирующих философию, уже утвердили, кажется, возможность сценической интерпретации любого замысловатого текста. Авторы спектаклей часто осмысляют их иронически и включают в действие диалог со зрителем.

-

Дорогие читатели и коллеги!

Весь этот год «ПТЖ» живет благодаря вашим донатам / пожертвованиям / спонсорским вливаниям, каждый день испытывая благодарность тем, кто помогает. Ситуация почти стабилизировалась, прошлогодние проверки Минюста и прокуратуры мы прошли без штрафов и нынче были почти уверены, что дотянем до Нового года.

Но расскажи Господу о своих планах...

-

«Возвращение». И. Васьковская. По мотивам повести И. Грековой «Вдовий пароход».

Театр на Литейном.

Режиссер Егор Чернышов, художник Николай Слободяник.«Возвращение» — навсегда рассказ Андрея Платонова. Загадка — почему так назван спектакль Егора Чернышова по пьесе Ирины Васьковской, инсценировавшей «Вдовий пароход» И. Грековой (с самого начала ее публикаций в журналах, помню, все обсуждали, что И. Грекова — это Игрекова, явный псевдоним, но имени советского математика, автора учебников по теории вероятности Елены Сергеевны Вентцель, конечно, никто не знал). С этой загадкой названия ты и садишься в зал Театра на Литейном. Ну, то есть, в принципе понятно, что у Платонова — драма возвращения с войны Иванова, а у Грековой возвращается с войны Анфиса Громова. Да, тексты роднит исследование послевоенного синдрома, но это не повод на клетке с енотом писать «бобр»: «Возвращение» — навсегда рассказ Платонова...

-

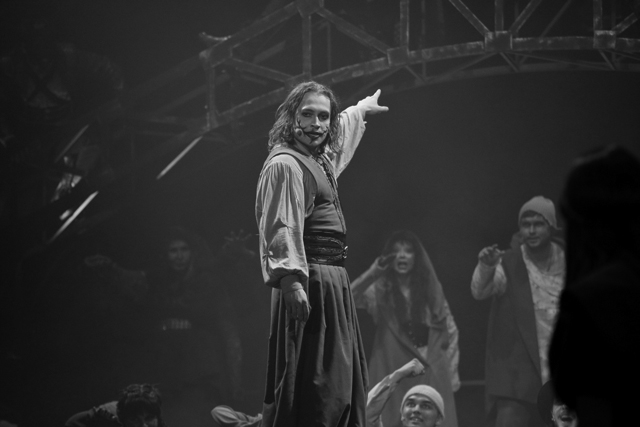

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан.

Театр «Сатирикон» им. А. И. Райкина.

Режиссер Константин Райкин, художник Дмитрий Разумов.Не раз зарекалась писать про «Сирано...», ведь мной уже сказано столько на эту тему, что запас слов, кажется, исчерпан. Но премьера в театре «Сатирикон» — особый случай. Когда встречаешь человека, который не на шутку увлечен тем же, что тебе самой дорого, нет возможности равнодушно пройти мимо. Для Константина Райкина обращение к пьесе Ростана не случайно, это не очередной репертуарный спектакль, а личное высказывание большой эмоциональной силы... Нет, стоп! Не те слова... не те. Как ищет герой спектакля рифмы для «Баллады о дуэли», а еще — музыку на магнитофоне, чтобы помогала слагать монолог о Носе, так и мне надо искать словесный эквивалент увиденному.

-

«Осень». А. Стриндберг.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Андрей Гончаров, художник Константин Соловьев.Художественные поиски Андрея Гончарова не в первый раз происходят в поле малоформатной прозы. «Маленький господин Фридеман» по новелле Томаса Манна в МТЮЗе, «Чрево» по короткому рассказу Евгения Замятина, а теперь и «Осень» по еще более короткому рассказу Августа Стриндберга в МХТ им. Чехова обнаруживают умение режиссера видеть и выстраивать драматическую коллизию, сочинять свою пьесу поверх прозы умело, тонко и с полным осознанием механизмов преображения литературных образов в театральную ткань спектакля.

-

«Смерть Тарелкина». А. Сухово-Кобылин.

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар).

Режиссер Рустем Фесак, художник Ольга Васильева.«Комедия-шутка». Именно так определен жанр «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылиным. Не фарс, не гротеск, нет, эти определения были не в ходу, когда писалась пьеса, опередившая свое время на несколько эпох. Этот текст долго ждал своего часа. Я сейчас даже не о цензурной вивисекции, не о смене названия на «Веселые расплюевские дни» на первом представлении пьесы, наконец-то допущенной до сцены в Суворинском театре. Последняя часть трилогии Сухово-Кобылина ждала не просто смены исторического контекста. Она ждала эпохи режиссерского театра. И с тех пор, как, наконец, это время пришло, режиссеры на все лады интерпретируют историю мнимой смерти Кандида Касторовича Тарелкина.

-

17 мая в Городском театре показали эскиз, созданный в результате работы режиссера Валентина Захарова с группой людей с зависимостью от психоактивных веществ в стадии ремиссии. Показ состоялся в рамках съемки видеокниги «Этюдный метод В. М. Фильштинского для социально-художественных проектов и социокультурной адаптации личности» (проект Социально-художественного театра при поддержке Фонда президентских грантов).

Эскиз назывался «Ничего особенного» (с подзаголовком «Рассказы из жизни бывших зависимых») и, собственно, ничего особенного из себя и не представлял.

За столом, накрытым для чаепития, собираются люди. Они изысканно одеты и несут к столу угощения. Затем, разлив чай по кружкам, они начинают вспоминать истории из своей жизни. Безусловно, выстроены и очередность, и драматургическая линия. Но все выглядит настолько органично и естественно, будто разговор течет сам собой. При этом следить за ним ужасно интересно. Невольно ловишь себя на мысли, что реальные истории реальных людей увлекательнее любого театра. И все-таки это театр. Почему?

Об этом с режиссером эскиза Валентином Захаровым поговорила Ольга Каммари.

комментарии