-

«Кабала святош». М. Булгаков.

МХТ им. А. П. Чехова (Москва).

Режиссер Юрий Квятковский, Художник Николай Симонов, драматург Михаил Дегтярев.В одной из не принадлежащих перу Булгакова реплик спектакля (там этого много, в афише честно сказано «по мотивам») мы слышим: «Это вам не бульвар». Тут МХТ, разумеется, весело рефлексирует сам себя. А тем временем на его большой сцене в последние годы пышно цветет так называемый «большой стиль»: чумовые декорации и костюмы, сногсшибательный свет-свет, упоенное лицедейство. Вот и в «Кабале святош» этот самый стиль просто-таки царит. Намеренно, конечно. Лежащая в основе спектакля пьеса Михаила Булгакова ведь написана про театр, часть действия происходит в парижском Пале-Рояле, события приходятся на период правления Людовика ХIV со всей его неуемной роскошью.

-

О девятой режиссерской лаборатории «Живая классика» в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре

Темой девятой режиссерской лаборатории «Живая классика» выбрали литературу в жанрах фантастики и фэнтези. Выбор неочевидный и, казалось бы, странный — как, а главное зачем ставить на сцене то, что уже более двадцати лет с успехом идет в кино и представлено в многочисленных видеоиграх? Как театр может конкурировать с большой традицией киношных спецэффектов (которых от фантастики невозможно не ждать), и насколько этот отстраненный во всех смыслах жанр может быть представлен на театральной сцене — где все как на ладони?

-

«Похождения повесы». И. Стравинский.

«Геликон-опера» (Москва).

Режиссер Дмитрий Бертман, художник Хартмут Шоргхофер, дирижер Валерий Кирьянов.Свой 35-й сезон театр «Геликон-опера» завершил премьерой оперы Стравинского «Похождения повесы». Имя Стравинского очень важно для театра на Большой Никитской — создатель «Геликона» и его худрук Дмитрий Бертман, прославившийся в девяностых годах яркими и дерзкими режиссерскими работами (среди которых «Евгений Онегин» и «Аида», «Золотой петушок» и «Царская невеста»), в 1990 году начал свою работу с оперы Стравинского «Мавра» на старой крошечной сцене ДК Медиков. Именем Стравинского теперь назван главный зрительный зал в обновленной «Геликон-опере», возникшей на месте старого ДК, и в афише с тех пор всегда пишут, что тот или иной спектакль играется в Зале Стравинского.

-

«Новый маршрут».

Творческое объединение «Худсовет» (Саранск).

Автор проекта и режиссер Дмитрий Крестьянкин.В черном-черном городе по черной-черной улице едет черный-черный троллейбус... На исходе века в оставшихся пионерских лагерях бытовала легенда о троллейбусе, который, бесшумно скользя по ночным дорогам, затягивает в распахнувшиеся двери немногих ожидающих на остановках людей. Все вокруг в этот момент меняется, и человек видит город в ином облике. На троллейбусе-призраке можно доехать куда угодно, но способ спасения из жуткого транспорта хранится в тайне. Ее раскрывает Веня Д’ркин в «Сказке про Тараканов»: все просто — нужно задать водителю-мертвецу такой вопрос, который ему еще никто никогда не задавал за все тысячи лет его блужданий.

-

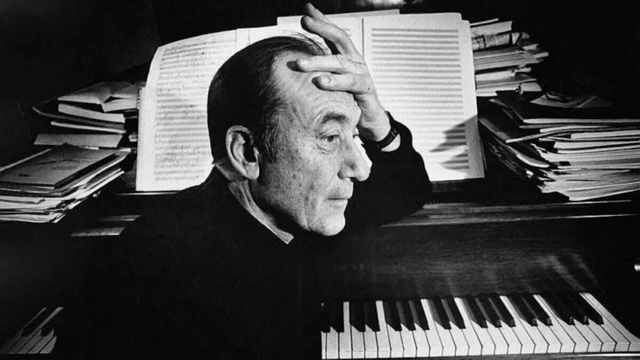

Большая жизнь. Сын композитора, в десять лет рванувший из Москвы на фронт и пойманный только в Кронштадте. Блестящий выпускник Московской консерватории, еще на 4 курсе получивший первый театральный заказ. Много лет — председатель Союза композиторов, прикрывавший слишком запальчивую молодежь, спасавший карьеры и даваший возможности. Муж великой балерины с непростым характером, добавивший как минимум пару десятилетий к ее творческой биографии. В советские времена кто-то морщился от его ленинианы (а он первым ввел текст документальных свидетельств в музыку), кто-то от обращения к частушкам (народность тогда слишком часто связывалась с партийностью, но родней Щедрину были не комбайнеры партсъездов, а Шукшин). Он — работал, и музыка его звучала все чаще и чаще. Симфонии и песни из кинофильмов («Не кочегары мы, не плотники...» — это тоже Щедрин) останутся в истории. Сейчас давайте вспомним то, что он сделал для театра.

-

Я подумала, что именно 1 сентября — та самая дата, к которой можно приурочить появление в интернете студенческого журнала «Представление». Да, так мы жили: никакого театрального журнала в Ленинграде не было с середины

1930-х годов, и поздней осенью 1986 года, заскучав от простого преподавания, я прикнопила листок на доске объявлений факультета (такая хлипкая, из реек, висела около деканата на третьем театроведческом этаже): «Кто хочет делать студенческий театральный журнал, приходите в 307 ауд. Такого-то числа». Числа не помню, кажется, стояло начало декабря, и в холодную, плохо отапливаемую батареями конца застоя аудиторию каким-то вечером приползли студенты разных курсов. Много лет я жила в убеждении, что это были Аня Иванова (ныне международно признанный авторитет в области театра кукол Анна Иванова-Брашинская), Ира Бойкова (ныне доцент кафедры русского театра РГИСИ Ирина Ивановна Бойкова), Надя Маркарян, Инна Маликова (ныне доктора искусствоведения, профессора зарубежной кафедры РГИСИ Надежда Александровна Маркарян и Инна Анатольевна Некрасова) и Оля Каракаручкина. Иру, Надю и Олю я учила критике, Аню и Инну один семестр — какой-то там стилистике...На самом деле все было не совсем так, и, изучив несколько лет назад наши старые журналы в отделе редкой книги Театральной библиотеки, я установила, что тем холодным вечером пришли только Аня Иванова и Инна Маликова (потом в капустной пьесе «Протокол нашей жизни, или Дни одного заседания» я писала: «Декабрь 1986. Институт. Всюду — холод и следы разорения, социальной пассивности, профессиональной апатии и неясности целей. Среди всего этого в пустой аудитории сидит Пугель и дышит слабым пламенем. Над его головой витает Идея. Входят Аня и Инна. Увидев Идею, садятся и ждут. Постепенно сцена заполняется народом».

-

О V Театральном фестивале «Сенокос» в Суздале

В прошлом году «Сенокос» был посвящен тысячелетию Суздаля. Наступил тысяча первый год. Что такое один год на фоне тысячи? Организаторы фестиваля решили сконцентрироваться на современности и зафиксировать нас в настоящем моменте.

Суздаль — странный город. Не сразу открывающийся, изменчивый, многоликий. Говорят, даже мистический, посылающий испытания своему гостю. Древнерусское наследие, советская надстройка, туристический плакат — нелегко пробиться к сущности Суздаля. В выходные складывается впечатление, что в городе никто на самом деле не живет, только ряженые кони в упряжках. Среди древних церквей, ресторанов «традиционной русской кухни», унифицированной русскости вопросы идентичности и идентификации напрашиваются сами собой.

-

О читках пьес «Сокровища донских степей» в Ростовском частном театре «Человек в кубе»

Фразой, вынесенной в заголовок, сокрушался один из героев рассказа Светланы Ломакиной. Еще определеннее на эту тему высказался повидавший жизнь старик Фирс: «Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего».

Про то, что «все враздробь», а человек все равно пытается угнездиться в доставшейся ему реальности, рассказывают почти все пьесы и прозаические произведения, которые входят в афишу Фестиваля театральных читок, на проведение которого театр выигрывает грант Президентского фонда культурных инициатив. В афише имена Чехова, Шолохова, представлены и ныне живущие драматурги, которые после читок встречаются со зрителями. При понятной разнице в художественно-весовых категориях есть у них общее — все они из наших краев.

-

О режиссерской лаборатории Театра Наций в Майкопе

Режиссерская лаборатория Театра Наций, которая проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, это часть большой программы по поддержке театров малых городов России. Летом 2025 года эта кочующая программа приехала в столицу Адыгеи — Майкоп: живописный город на берегу реки Белой, окруженный горами.

-

«Идиот». Ф. Достоевский.

Пермский академический Театр-Театр.

Режиссер Марк Букин, сценограф Евгений Терехов.Один и тот же вопрос возникает у меня к режиссерам, которые решаются сейчас на постановку романа Достоевского «Идиот». Живет ли среди нас хоть один Лев Николаевич Мышкин? И если живет, то каков он? Ведь без ответа на этот вопрос невозможно браться за текст романа. Про всех остальных — понятно. Все остальные персонажи были, есть и будут. Ведь жизнь в России мало изменилась с позапрошлого века.

-

О V Фестивале уличных театров в Альметьевске

В год основания свидетелями стартового карнавального шествия самого первого Фестиваля уличных театров в Альметьевске были лишь пару десятков человек. Тогда при поддержке компании «Татнефть» его затеял Уличный театр «Легкие крылья». Спустя пять лет казалось, что на открытие фестиваля собрался весь город.

-

О фестивале автофикшна «Я-ТЕАТР» в Театре.doc

«Я-ТЕАТР» задумывался как фестиваль работ в новом направлении, которое смыкается с литературным автофикшном и документальным театром. В «затакте» фестиваля — круглый стол, на котором была озвучена главная проблема: размытость феномена — в том числе из-за перенесения отдельных свойств литературы автофикшна в театр. Среди задач фестиваля, безусловно, попытка отмежеваться, дать определение автофикшна на сцене. Определить автофикшн в театре оказывается сложнее не только потому, что он синтетичен, но еще и потому, что он в каком-то смысле свободнее существует. Предпринимая попытки расширить собственные границы, чувствуя потребность экспериментировать, театр может сиюминутно пробовать и проверять успешность опыта. Автофикшн в литературе предлагает смешать действительность и вымысел в любых пропорциях.

-

«Битва жизни». По мотивам повести Ч. Диккенса.

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

Режиссер Андрей Гончаров, инсценировка Нади Толубеевой, художник-постановщик Константин Соловьев.Проза Чарльза Диккенса известна мотивами самопожертвования, долга и историями печальных судеб героев, разворачивающихся на фоне более или менее мрачных английских пейзажей и городских кварталов. «Битва жизни», определенная автором как повесть о любви, входит в цикл «Рождественских повестей» и, любопытно, в России издавалась также под заголовком «Невидимые миру битвы». Андрей Гончаров поместил действие во вневременное и потому вечное пространство — дом счастливой, на первый взгляд, семьи, выстроенный на костях (когда часть декораций убирается, открывается толстый слой земли, усеянной человеческими скелетами); битва жизни в спектакле у каждого своя и при этом у всех общая — за контроль над своей жизнью и право на счастье.

-

«Игроки». Д. Шостакович.

Большой театр.

Режиссер Эдем Ибраимов, сценограф Анастасия Бугаева, дирижер Айрат Кашаев.Большой театр закрыл сезон премьерой на самой маленькой из своих сцен — Камерной сцене имени Б. А. Покровского на Никольской улице (до присоединения в 2018 году к Большому это был самостоятельный театр со своим репертуаром). Премьера неоконченной оперы Шостаковича «Игроки» по одноименной и также неоконченной комедии Гоголя в афише возникла спонтанно. Новых «Игроков» присоединили к выпущенной в декабре «Женитьбе» Мусоргского, еще одной неоконченной опере тоже по комедии Гоголя. Постановки обеих опер осуществил Эдем Ибраимов, который с начала нулевых был штатным солистом (бас) Камерного музыкального театра под руководством Бориса Покровского, а позже помощником режиссера этой оперной труппы.

-

О XIII Фестивале уличных театров «Елагин парк» в Санкт-Петербурге 18–20 июля 2025 года

Открытие Фестиваля уличных театров «Елагин парк» продолжило намечавшуюся в последние годы традицию: затактом грандиозного действа на дюжине площадок парка становился грандиозный по визуальному воздействию спектакль в вечер пятницы. Он предвосхищал и настраивал на то, что уличный театр может быть в том числе концептуальным, а его размах — соотноситься с пространством Большой площади.

-

«Москва — Петушки». В. Ерофеев.

Малый театр кукол.

Режиссеры Владислав Романов и Ольга Ведерникова.Обращение к поэме Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки» и его безнадежному романтику Веничке, мятущемуся по пригородной железнодорожной ветке, случается в жизни разных режиссеров. Кто же не грустил о «бездомном и тоскующем шатене» внутри себя, не искал на дне бутылки смыслы, не панковал и не отрекался от социальных лестниц? Архетипический сюжет о вечном возвращении в недоступный рай, где не отцветает жасмин, страшно популярен в театре из-за романтического флера 60-х, когда страна села в электрички и поехала искать лучшую жизнь. Юмор, меткие замечания, узнаваемые ситуации... к тому же, текст сценичен: много героев, драматические коллизии, прослеживаемая завязка, кульминация и развязка. Постмодернизм подарил многослойность и неисчерпаемость текста — широкое поле для интерпретации.

И вот поэма добралась до театра кукол.

-

Парад премьер в Акмолинском областном русском драматическом театре в Кокшетау

Кокшетау расположен в северной части Казахстана, на берегу большого озера Копа, воспетого в повести «Старость и молодость» Анастасии Цветаевой, младшей сестры знаменитой поэтессы, чья судьба была связана с этим городом. Кокшетау означает «синегорье». Как говорят сами казахи, когда Аллах сотворил мир, он летал над ним и раскидывал озера, леса и горы. А когда добрался до казахских степей, то обнаружил, что в его сумке почти ничего не осталось, кроме горсти природных богатств. Аллах кинул эту горсть на землю и создал удивительное место с причудливыми горами и кристально чистыми озерами — райский уголок в степи, оазис.

-

«Брух. Сюита». На музыку М. Бруха.

Театр балета им. Леонида Якобсона.

Хореограф Игорь Булыцын, художник Альона Пикалова.Задник — плотного смутно-желтого цвета, будто мы в эпицентре песчаной бури. По этому заднику ездит вверх-вниз горизонтальная электрическая полоса — линия горизонта? Уж больно сильно она колеблется, разве что мы то и дело ныряем в яму, а затем снова поднимаемся на бархан. Периодически «день в песках» сменяется «ночью». В фонограмме звучит Макс Брух — один из последних немецких романтиков (1838–1920), вкладывавший в свои сочинения столько энергии восстания, революции, победы, что в наше время усталости и упадка его опусы воспринимаются с несомненным уважением, но чувство это несколько музейного толка. Вот так вот люди думали и чувствовали? В самом деле?

-

«Залетные». По рассказам В. Шукшина.

Театр «Мастерская».

Режиссер Михаил Гаврилов, художник-постановщик Николай Слободяник.На известном снимке Юрия Рыбчинского — Афимья Быстрова — Куделиха, мать Егора Прокудина в «Калине красной». На стене за ней висит журнал «Советский экран» с портретом Василия Шукшина на обложке, которого Быстрова принимала за своего без вести пропавшего сына. Рыбчинский сделал это фото, когда Афимья Ефимовна узнала о смерти Шукшина. В ее плачущем лице — всеобщая родственная любовь к Шукшину как данность, как сама сущность, вне которой он немыслим, вне которой немыслим ни один его герой.

-

О фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде

Спектакли, созданные вне театральных зданий, в стране становятся все популярнее. Их так много, что уже можно выделить коммерческое направление (приведем публику в ресторан или пятизвездочный отель, дадим девушкам сфотографироваться для соцсетей), направление ригористское (ради искусства надо все претерпеть, найдем самые жуткие руины, и если вы не сломаете ногу, добираясь до зрелища, — будьте нам благодарны) и «средний класс» — с попытками сотворить именно художественное высказывание, при этом не слишком терзая зрителей.

комментарии