-

В Воронежском Камерном театре прошел МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ

Фестивали бывают разные: тематические, именные, идейные. Кажется, на этом их классификация исчерпывается. Как правило, один фактор определяет структуру программы. Случай с МАНДЕЛЬШТАМФЕСТом — сложнее. Именем Осипа Эмильевича Мандельштама, проведшего три года в Воронеже в ссылке, фестиваль не только не ограничивается — создается определенное информационное поле, вокруг которого спиралью идут смежные темы и имена, при этом ничего не сыпется, не выпадает из общего ряда. Фестиваль стратегически продуман и математически выверен с точностью до минуты. Несмотря на то что это самый небольшой проект организатора — Камерного театра, — насыщенностью и качеством он не уступает своим старшим братьям: детскому МАРШАКФЕСТу и тотальному ПЛАТОНОВСКОМУ (тенденция именовать фестиваль в честь прославившихся земляков нисколько не лишает оригинальности программу каждого года).

Поэзия понимается тут в самом широком смысле, исследуется не литература как таковая, а категории поэтичности и театральности. Поэтому три дня включили 15 мультижанровых событий (театр + музыка + литература + кино), из них — 6 спектаклей, 3 концерта, 2 лекции и 1 выставку. Когда едешь на фестиваль, где хедлайнерами заявлены Дмитрий Быков, Александр Маноцков, Клим (личности медийные, но каждый — в определенном кругу), невольно ждешь, что программа, как и в большинстве случаев, будет похожа на синусоиду. Говорят, фестиваль удался, если есть хотя бы несколько предельно удачных событий. Однако жизнь не готовила меня к фестивалю, где нет точки спада, а каждое событие — открытие, будь то студенты или признанные мастера. Это, признаться, даже пугает.

-

«Крум». По пьесе Х. Левина.

Александринский театр, Новая сцена.

Режиссер Жан Беллорини, сценография Михаила Кукушкина и Жана Беллорини.«Жизнь — это трагедия, когда видишь ее крупным планом, и комедия, когда смотришь на нее издали», — говаривал Чарли Чаплин. «Крум» предоставляет зрителю право увидеть обе стороны жизни, и значит, посмеяться и поплакать. Французский режиссер Жан Беллорини не скрыл чувственное за лоскутным одеялом сценических эффектов, напротив, он подчинил ему зрелищность. Бытовая история 40-летнего неудачника, погрязшего в ожидании лучшей жизни, в глазах зрителя оказывается лирической фантасмагорией. В пьесе «Крум», написанной и поставленной впервые в 1975-м году, даны колоритные образы обитателей квартала на окраине Тель-Авива. Попытка написать роман и устроиться за границей не увенчалась успехом, и главный герой вернулся домой, где все осталось по-прежнему: стареющая мама перед телевизором, бывшая девушка, готовая возобновить отношения, лучший друг, которого только и заботит, в какое время лучше делать зарядку, и соседи, вечно спешащие то на свадьбу, то на похороны.

-

Вышла в свет юбилейная книжка «Петербургского театрального журнала». Он дожил до 25, на пять лет обогнав по возрасту житья «Театр и искусство», а М. Дмитревская, соответственно, перекрыла рекорд А. Кугеля...

На страницах № 90 много мемориального — и герои нашего начала, и статья о пражурнале — «Представлении», с которого все началось, и Э. Кочергин с интервью, и Р. Габриадзе, и сама «нулевка», прочитанная сегодняшними глазами О. Кушляевой. За 25 лет выросли дети, так что большой раздел «Крошка сын к отцу пришел» тоже логичен: М. Трегубова пришла к И. Райхельгаузу, К. Васильева к А. Алексахиной, а Д. Егоров к М. Дмитревской. При этом не отменены базовые рубрики «Процесс» и «Актерский класс», а в «Музыкальном театре» пером В. Гаевского мы отмечаем конец сценической карьеры У. Лопаткиной.

В нем есть цвет, в этом номере. Потому что невозможно без цвета говорить с С. Бархиным и вводить читателей в красоты кутаисских предместий, где жили-были герои рассказов Габриадзе...

-

«Король Лир». В. Шекспир.

Русский драматический театр Удмуртии.

Режиссер Петр Шерешевский, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Говоря о шекспировских Хрониках, польский шекспировед Ян Котт описывал действие Великого Механизма королевской власти: «...история у Шекспира словно не движется — каждый из периодов начинается и заканчивается на одном и том же месте. В каждой из Хроник история словно описывает круг, после чего возвращается к исходной точке. Каждый такой неизменно повторяющийся круг, который описывает история, — это очередное королевское правление».

Средневековый аналог механизма — Колесо Фортуны, на котором правитель возносится вверх, достигает зенита, и с которого низвергается.

-

Анатолий Миронович Смелянский свободен от социальных сетей и вряд ли знает сайт «ПТЖ». Несколько лет назад он даже изумился — неужели журнал все еще выходит, ведь «ушли со сцены и существуют в трудно просматриваемом режиме основные театральные журналы, бытование театральной критики перешло в совершенно иную сферу, и она мало на кого влияет»... А он-то привык, что влияет. Он-то влиял!

Так что поздравлять Смелянского с 75-летием — все равно что писать письмо в космос из несуществующей реальности...

Собственно, он довольно давно живет в театроведческом космосе. И когда с юности я читала его, именно это пленяло — объем пространства, в которое он помещал спектакль или проблему, воздух времени и истории. До сих пор, отвечая на вопрос о «любимых критиках», я говорю, что когда не пишется — открываю наобум что-то «из Смелянского».

-

Наталья Носова и ее «Самарская площадь»

13 декабря празднует свое 30-летие небольшой театр «Самарская площадь». Пять лет назад я коротко писала об этом театре, созданном несколькими энтузиастами, первый из которых — режиссер Евгений Дробышев, а вторая (не по роли в истории, а просто по сроку работы) — его жена, ведущая актриса и директор Наталья Носова. Она пришла когда-то из зрителей, которые тридцать лет назад с замиранием сердца смотрели остросоциальные работы дробышевского СТЭМа: запретят или не запретят? Как рассказывает теперь Евгений Борисович, его отец, большой партийный самарский начальник, выразительно молчал, мама была испугана, а он — «мажор», радующийся перестройке — мало чего опасался.

-

Сегодня на фестивале «Школа. Студия. Мастерская» «Гроза» Михаила Бычкова. О ней материал Марины Дмитревской из ПТЖ № 87-88

«Гроза». А. Островский.

Воронежский Камерный театр.

Режиссер Михаил Бычков, художник Эмиль КапелюшПрошлая «Гроза» М. Бычкова (см. «ПТЖ» № 49) была похожа на рассказ Андрея Платонова. Рабочий шахтерский поселок, угольный бассейн (советская «геенна огненная»?), примерно 1920–1930-е годы.

-

«Синяя синяя птица». Мюзикл по пьесе М. Метерлинка.

Театр Наций.

Либретто Олега Глушкова, Вадима Воли, Ольги-Марии Тумаковой. Режиссер и хореограф Олег Глушков, художник-сценограф и видеохудожник Вадим Воля, композиторы Сергей Боголюбский и Дария Ставрович.Спектакль начинается в зале, когда зрители (и маленькие, и постарше) еще не отдышались и только рассаживаются поудобнее, пока не готовые воспринимать искусство. Нарядные и заметные барабанщики во главе с Синьором Гастролли не спеша проходят по партеру к сцене, попутно знакомясь с детьми и обращая на себя их внимание. Сказка, которую они представляют, — сложносочиненная и яркая, им необходимо заручиться доверием.

-

На фестивале «Школа. Студия. Мастерская» показали спектакль «Мастерской Петра Фоменко»

«Проклятый Север». Театральное сочинение 3-й стажерской группы «Мастерской П. Н. Фоменко» по мотивам рассказов Ю. Казакова.

Автор идеи Денис Аврамов, режиссер Полина Айрапетова.Стажеры 3-й группы «Мастерской П. Н. Фоменко» выбрали для самостоятельного театрального сочинения и для фестиваля «Школа. Студия. Мастерская» прозу «первого стилиста нашей литературы» (по словам А. Битова), «лучшего прозаика нашего времени» (по словам В. Аксенова), писателя с обостренным обонянием, способного словом передать запах, узаконенного наследника Бунина в советские 60-е. Выбрали прозу Юрия Казакова.

-

«Горе от ума». По мотивам комедии А. Грибоедова.

Русский театр Эстонии (Таллинн).

Режиссер Степан Пектеев, художник Александр Барменков.«Это спектакль о Чацком.

Спектакль о Грибоедове.

Это спектакль в Русском стиле

о русском гении комедия

о русском духе мистерия

о русском уме трагедия

о горе русском

о русском герое

о русском герое гор

о Чацком, который был в горах (in rocks)

о Грибоедове, который был в горах (in mountains)

о Грибоедове, который в горах (in highlands)» -

В Петербурге сейчас проходит фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» — фестиваль молодых и не очень театров, выросших из педагогических «мастерских», из студенческих курсов. В афише спектакли «Мастерских» Петра Фоменко, Григория Козлова, Мастерской Дмитрия Брусникина, Воронежского Камерного театра, петербургских «Городского» и «Социально-художественного» театров. Сегодня же на сцене Театра на Литейном — впервые в Петербурге прозвучит очень петербургский сюжет по мотивам «Наводнения» Евгения Замятина — «Колыбельная для Софьи» Минусинского драматического театра. О нем — статья Оксаны Кушляевой.

-

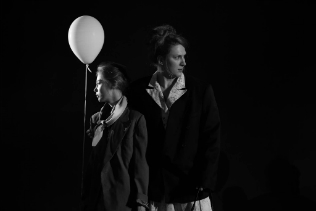

«Недетские разговоры». По мотивам детских стихов Д. Хармса и А. Введенского.

Режиссер Борис Павлович; артель художников: Катерина Андреева, Ольга Павлович, Ксения Бодрова, Ольга Никанорова, Анастасия Котова, Мила Гогенко, Мария Спроге; художник по свету Стас Свистунович, композитор Анна Вишнякова.

Продюсер Ника Пархомовская.

Пространство «Квартира». Фонд поддержки арт-инноваций «Альма Матер» при поддержке Центра «Антон тут рядом» и СТД РФ.Дойдя от метро «Адмиралтейская» до дома № 40 по набережной Мойки, я стала озираться по сторонам так, словно первый раз в жизни совершаю этот популярный маршрут, и тут же заметила нескольких таких же, переминающихся с ноги на ногу, курток и плащей. Пожалуй, мы выглядели так, будто где-то здесь, посреди самого наипараднейшего Петербурга, должен обнаружиться секретный ход или лаз, и обнаружить его нужно, не нарушая секретности. Впрочем, лаз очень скоро открылся посредством кодового замка на арочной решетке, и одна из курток, очевидно, бывавшая здесь раньше, неуверенным шагом повела остальных мимо помпезного служебного входа Театра Эстрады в самую колодезную глубину, к невзрачной двери, ведущей в непарадную питерскую парадную, попав в которую и миновав несколько совершенно бесквартирных этажей, мы, наконец, оказались у двери той самой «Квартиры».

-

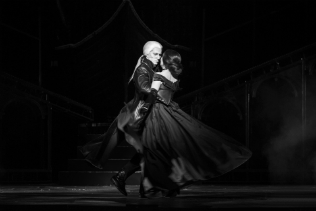

«Граф Монте-Кристо». Мюзикл по мотивам романа А. Дюма.

Театр музыкальной комедии.

Композитор Фрэнк Уайлдхорн, либретто и стихи Джека Мерфи, русская версия Сусанны Цирюк. Музыкальный руководитель и дирижер Алексей Нефедов, режиссер-постановщик Kero (Миклош Габор Кереньи).«А сюжет-то, сюжет... В пятнадцать лет такое, может, и неплохо», — первое, что поймало ухо после аплодисментов, уже вне зала. Хотя только пару минут назад партер стоя поздравлял — артистов с премьерой, театр с новым названием в афише. Как будто спала ветреная магия музыки, подретушированной усилителями, эстрадно-ровно звучащих голосов и парадных платьев...

-

Утро красит нежным светом… На Урале посверкивает наст, а многочисленные народы и народности России идут с цветами и шарами на поздравительную демонстрацию: у Николая Коляды нынче юбилей. Так и вижу его, в тюбетейке, у дверей своего театра, приветствующего демонстрацию трудящихся и наливающего суп в походный котелок каждого (любит Н. В. Коляда кормить людей супом, даже на гастроли своим артистам возит, наварит супу — и в Пермь)… Собственно, наст посверкивает исключительно в его лучах, потому что на Урале солнце только одно и есть — он…

-

«Сибирь». Ф. Миттерер.

Театр (Не)нормативной Пластики.

Режиссеры Роман Каганович и Максим Пахомов.Зритель ищет, как ему кажется, удобное место в зале и замечает, что в глубине сценического пространства, которое уже находится в каком-то тумане, среди тусклых зеркал из стороны в сторону ходит человек… Это спектакль-нерв. И актеру Сергею Азееву нужно достичь такого состояния, когда этот нерв будет обнажен, потому что пролога нет. Спектакль начинается сразу, возникает из этого, собранного актером еще до начала, напряжения. «Семь-я!» — нарочито отделяя букву «я», неоднократно, визгливо, отталкивающе произносит главный и единственный герой. Слово «семья» не будет иметь своего привычного значения и ассоциаций. Здесь нет любви, теплоты, уюта, взаимопонимания. Все эти качества перевернуты, и, что страшно, это воспринимается, как норма. Перед зрителем зеркало, в котором он может отразиться сам. И эта, казалось бы, банальная мысль здесь приобретает другую природу. Как и темы, которые поднимаются в спектакле. Казалось бы, что принципиально нового можно сказать об отношениях отцов и детей? Однако можно заострить проблему так, что вопрос не оставит равнодушным никого. Равнодушие. Это слово тоже приобретает особое, глобальное, всепоглощающе страшное значение. Из него соткано смысловое наполнение спектакля. Холодное слово «Сибирь».

-

«Солнца ьнет». По мотивам либретто А. Крученых и В. Хлебникова к опере «Победа над Солнцем», поэме В. Маяковского «Хорошо!» и другим произведениям русских футуристов.

Александринский театр.

Сценическая версия Анастасии Букреевой и Анны Соколовой.

Режиссер Антон Оконешников, музыкальный руководитель Иван Благодер, сценография и костюмы Елены Жуковой, видеохудожник Мария Варахалина.Словцо «опера-руина» вообще-то появилось для другого композитора, другой музыки, и та вещь, строго говоря, не разрушилась, а не была закончена. Вот «Победа над Солнцем» — настоящая руина. Первая футуристическая опера, начинание молодых и лихих, желавших построить новый мир. Строительство начали с искусства и с самых неповоротливых вещей. Что может менее располагать к радикализму, чем оперность, услаждение ожиревших ушей и осоловелых глаз? Так и вышло — эстетический переворот прошел, да не состоялся — всего-то один спектакль, и тот плохо срепетировали. Потомкам от «Победы» остались жалкие крошки. Немного негативов и партитура Михаила Матюшина (а как с ней обращались, кто знает). Из целостного — часть, принадлежавшая Казимиру Малевичу, эскизы костюмов и декораций, среди них первый «Черный квадрат». И, конечно, либретто Алексея Крученых, то, что изобретало новый язык, больше похожий на птичье пение.

-

«Дни Турбиных». М. Булгаков.

Свердловский академический театр драмы.

Режиссер Александр Баргман, художник Владимир Кравцев.Да, ни штор, ни уютного абажура у этих Турбиных нет. Из штор Елена сшила себе юбку. Вместо абажура — шикарная некогда, видимо, люстра с подвесками, которую полковник Турбин выносит, изящно кружась, на авансцену, да так и бросает там валяться.

-

Перформанс-аукцион «УТОПИЯ».

Инженерный театр АХЕ на площадке «Порох».Многие помнят теплые крафтовые интерьеры актерского клуба «Антресоль», в котором Инженерный театр АХЕ базировался в конце 2000-х, превратив это место в одну из самых прогрессивных экспериментальных площадок города. Казалось, с ее закрытием ушла целая эпоха — мистического «Фауста в кубе», пост-новогоднего кабаре «Глория Транзит», сумасшедших провокативных акций Germinal с участием главного питерского панка Лехи Никонова.

-

«Левановка»-3: фестиваль современной драматургии памяти Вадима Леванова в Самаре

Четыре года назад блог ПТЖ писал про первую «Левановку» в Самаре. Фестиваль памяти тольяттинского драматурга и культуртрегера Вадима Леванова тогда только начинался. Планов строили громадье, но и опасения, что первый фестиваль может оказаться единственным, тоже были. Перечитываю теперь — что-то из запланированного получилось, что-то забылось. Спектакли к третьей «Левановке» в программе появились, а конкурс молодых драматургов — нет. Хотя, наверное, фестивалю памяти Вадима Леванова, создателя своей, «тольяттинской школы драматургии», было бы правильно открывать новые имена.

-

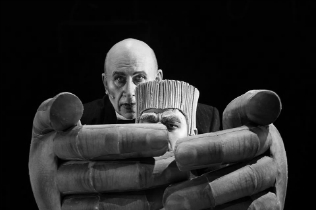

«Дзяды». А. Мицкевич.

Театр Народовы (Варшава, Польша).

Режиссер Эймунтас Някрошюс, сценография Марюса Някрошюса.Более 100 лет отделяют друг от друга первое представление «Дзядов» Станислава Выспяньского на сцене краковского Старого Театра в 1901 году и спектакль Эймунтаса Някрошюса, созданный в 2016 году в Театре Народовы в Варшаве. Для постановки драматической поэмы Адама Мицкевича — одного из символов национальной польской культуры, не случайно был приглашен именно Эймунтас Някрошюс, владеющий редким даром эпического повествования, помноженным на уникальность и самобытность языка режиссуры. В юбилейный год 250-летия со дня основания польской национальной сцены литовский режиссер создает на ее подмостках «Дзяды», коих еще не существовало в истории польского театра.

комментарии