-

«Три толстяка»: «Эпизод 1. Восстание» и «Эпизод 2. Железное сердце». Сценическая версия театра по мотивам произведений Ю. Олеши, текст С. Щагиной.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Андрей Могучий, художник Александр Шишкин.Пролог

Диво! В премьерные показы двух эпизодов «Трех толстяков» сам БДТ казался мне неприступным сказочным замком, окольцованным плотной энергией «Т-3», против которой сражаются главные герои этой незавершенной трилогии. «Эпизод» здесь, как и в случае с киноблокбастером, — суть автономная часть многосерийной эпопеи. Отдельный спектакль. Пока «в прокате» два эпизода, третий будет когда-то. Кстати, как хожу в кинотеатр — так оба эти раза я ходил и в БДТ: по купленным билетам; в пресс-службе утверждали, что смотреть премьеры пока рано (хотя если билеты продаются, театр ведь тем самым подтверждает, что продукт готов?), и попытки аккредитоваться были безуспешны. Так хотелось посмотреть «Эпизод 1», но в БДТ тянули с ответом до последнего, а когда накануне показа ответили: «Нет, в этот раз не запишем», — билетов в продаже не было, но на спектакль я чудом попал.

-

Сезон 2017/18 в регионах оказался сезоном «Мертвых душ». Спектакли Владимира Гурфинкеля в Перми и Олега Липовецкого в Лесосибирске, «Чичиков. Балаган» Дамира Салимзянова в Глазове, «Брат Чичиков» (пьеса Н. Садур) Егора Чернышова на Камчатке. Причину понять не сложно — весь склад современной российской действительности настраивает сатирические струны современной режиссуры.

-

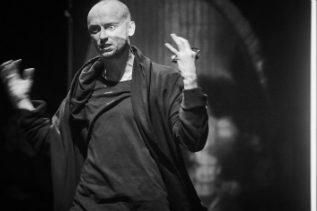

«Эдип в Колоне». Софокл.

БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер и художник Андрей Кончаловский.В этом спектакле нет ничего страшного, ничего замысловатого, ничего смешного.

Так ставили и играли в каких-нибудь застойных 1970-х в каком-нибудь знаменитом студенческом театре какого-нибудь железнодорожного института. В таком коллективе обязательно есть пара способных ребят с факультета вагоностроения, которые собираются поступать на актерский и играют главные роли. Вот Юлия Высоцкая осенью надеется пройти в Ярославское театральное училище, а Николай Горшков попытает счастья в Щепке или Щуке. Мы не знаем, как в дальнейшем сложатся их судьбы, но в любительском коллективе они давно лидируют.

-

«Я свободен. Частично». По пьесе П. Пряжко.

театр post.

Режиссер Всеволод Лисовский.Кто вы на этом фото?

Я — девушка с ворохом листов на коленях. Мне неудобно писать в темноте. Девушка с ворохом листов на коленях все сказала.Про новую версию «Я свободен» «театра post» говорить, по-хорошему, нечего.

Можно просто описать час в Центре Курехина — сдать спектакль целиком. Некоторое количество людей заходит в комнату, садится на хаотически (в духе соавтора идейного генератора Волкострелова — Ксении Перетрухиной) расставленные стулья. Все получают размытое фото с подписью на обороте и устную инструкцию по смотрению от Всеволода Лисовского. Режиссер Лисовский сообщает, что во время спектакля все становятся его акторами, даже если уйдут. Свет гаснет, на экранах появляются номера снимков (все 535) или они сами.

-

С 6 по 9 апреля в Москве и 9-го в Петербурге пройдет первый фестиваль, посвященный современному классику норвежской литературы Юну Фоссе. В Москве покажут в том числе московский спектакль «Сюзанна» Александра Огарева и «Имя» Иоэла Лехтонена, «Тени» театра «Избранные» из Осло и «Однажды летним днем» Фарида Бикчантаева из Казани. Петербургская часть фестиваля пройдет в Театре имени Ленсовета, в научно-практической ее части речь пойдет о спектакле Юрия Бутусова «Сон об осени». Но главное событие для обоих городов — это презентация первого русского сборника пьес большого норвежского писателя, который совместно с посольством Норвегии выпускает издательство АСТ.

В преддверии фестиваля мы публикуем интервью с Юном Фоссе, которое состоялось в Осло, в рамках встречи, организованной посольством Норвегии в Москве и консульством в Петербурге. Участники встречи: переводчик Елена Рачинская, издатель Дарья Андреева, театральные критики Оксана Кушляева и Алексей Киселев, продюсер Кристина Ситникова. Перевод Елены Рачинской.

-

Это был человек, каждое слово которого превращалось в тренд современного театра. Его влияние было безграничным, его действительно можно считать одним из идеологов новейшего театра в России. Не обладая ни властью, ни аппаратными полномочиями, не входя в какие-то институции, которые бы усиливали его голос, он действовал на театральную публику лишь только силой авторитета и остро критического сознания. Он умел закрывать и открывать феномены. Показывал, куда стоит бросить взгляд, и вслед за ним театральная публика смотрела в дальний угол и видела в забытом, заброшенном объект интереса. Он обрушивался с критикой на классику, говоря о том, что классическое наследие, пантеон стали объектом бездумного поклонения, буржуазного комфорта в театре, когда важно не осмыслять, а просто передавать друг другу общеизвестные культурные коды. И в тот же момент Угаров открывал, скажем, в своих любимых авторах Антоне Чехове или Льве Толстом ранее неизведанные грани, детали. Став одним из крупнейших первооткрывателей новейшей пьесы, идеологом движения «новая драма», Угаров в какой-то момент начал пересказывать пьесы и сюжеты Толстого так, как тот пересказывал Шекспира, и оказалось, что на уровне сюжета классическая пьеса полна того же мрака и ужаса, документальной правды действительности, как и любая современная пьеса, которая пугает современников. Толстой — как новая драма конца XIX века, теперь ставшая легитимной.

-

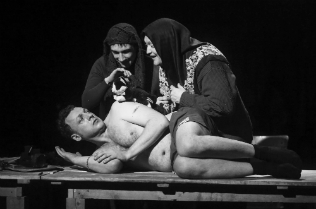

«Медея». По текстам Еврипида, Сенеки и Х. Мюллера.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер и художник Евгения Сафонова.Когда долго и напряженно думаешь о «зацепившем» тебя произведении, спектакле, пыташься изнутри ощутить его «фактуру», расшифровать его методологический код, еще до всех формулировок ya-kto-etoначинают возникать «ключевые слова». Иногда они неожиданно приходят сразу... Слово «хтонический» — не из моего привычного словаря, между тем именно оно несколько раз вспыхивало в моем сознании на протяжении первого просмотра ленсоветовской «Медеи». Даже фонетически (Х-Т-Н-Ч-С-К) оно созвучно манере произнесения текста Софией Никифоровой (Медея), в которой свистящим, щипящим, рычащим, падающим, взрывающимся согласным принадлежит главная роль, а ритм перекатываемых, прыгающих, как камни, слов, слогов и звуков создает эмоциональную опору экстатическому стоянию перед зрителями актрисы, творящей свой сизифов труд в непрекращающемся восторге трагедийного экстаза...

-

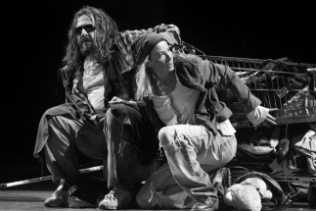

«Sociopat / Гамлет».

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.У каждого поколения свой Гамлет. В премьерном спектакле Андрея Прикотенко Гамлет — персонаж компьютерной игры, роль которого примеривает на себя обычный парень, геймер и рэпер, предпочитающий виртуальный мир реальному (Анатолий Григорьев). «Привет, юзеры!» — с этой несколько неловкой и застенчивой фразы начинается спектакль. Напрашивается рифма: Гамлет — обитатель уютного мира лузеров-анонимов, в котором всегда можно притвориться кем-то другим. Правда, игра оборачивается жизнью, а маска персонажа плотно прирастает к лицу геймера, обрекая его на гамлетовского масштаба страдания. В финале этот колючий парень, ранее говоривший своими словами, переходит на строки Шекспира, облекая его в современную форму музыкального протеста — форму рэпа. В этом спектакле текст Шекспира в переводе Пастернака и темы трэков Эминема и Оксимирона не противопоставляются, существуют в едином культурном пространстве.

-

Сегодня выдающемуся театральному художнику, автору сотен спектаклей и нескольких книг, блистательному Сергею Михайловичу Бархину исполнилось 80 лет. Поздравляем! И публикуем интервью Марины Дмитревской из юбилейного ПТЖ № 90.

В итоге Бархин долго отказывался публиковать этот текст. «Малоизвестные мальчики и девочки, просто журналисты, сделали со мной много интервью — и все получалось. А тут вы, Марина, такая опытная — и не задали ни одного конструктивного вопроса. И я тоже не ответил конструктивно».

-

«F. Жюли». По пьесе А. Стриндберга «Фрекен Жюли».

Такой театр.

Режиссер Сергей Азеев, художник Ник Хамов.«Фрекен Жюли» считается программным произведением натуралистической школы. Стриндберг считал, что в характеры своих героев вложил множество современных ему типов людей, а значит, каждый может узнать себя или знакомого в кухарке, лакее и госпоже. Сергей Азеев в «F. Жюли», напротив, уводит своих персонажей в совсем иной мир.

В начале спектакля мы видим на заднике проекцию: заряд батареи от какого-то устройства, или колонка с жизнями, которая постепенно набирается от 1 до 100 процентов. Позже колонок становится три, своя на каждого персонажа. Там же появляются разноцветные деревья, словно возникшие из модной RPG. Знакомство с действующими лицами происходит в танцевальной зарисовке, движения их походят на нанесение грима, но только автоматическое, не живое. «Для нас любовь — игра!» — говорит Жан в одной из сцен пьесы. В спектакле эта реплика буквализируется: любовь здесь — игра компьютерная.

-

«Ричард III». У. Шекспир.

Русский театр Эстонии (Таллин).

Режиссер Сергей Потапов, художник Евгения Шутина.Пожалуй, никогда зритель не был так готов к историческим хроникам Шекспира, как сейчас, после семи сезонов «Игры престолов» и бума супергеройского кино. Вся династия Плантагенетов, Йорки, Ланкастеры, Алая и Белая розы, безумные Генрихи, увечные Ричарды, мстительные Маргариты, Елизаветы, Анны никогда не были так безоговорочно понятны. Потому что они — как Старки, Ланистеры и Таргариены из саги Джордж Р. Р. Мартина, как Локки, Тор и Хела из кинематографической вселенной Marvel, и потому что появился навык сходу включаться в многофигурную историю, которая началась задолго до того, как ты к ней подключился, и закончится только с концом вселенной. Сколько бы героев, династий, законнорожденных и нет детей ни было включено в сюжет, зритель разберется, он уже привык в центре любой исторической саги, реальной или вымышленной, отыскивать железный трон, за который и идет вечная борьба. И даже оказываясь на спектакле Сергея Потапова «Ричард III» в Русском театре Таллина, ты эту общую готовность сходу включиться в бесконечную братоубийственную бойню ощущаешь. И пусть на сцене не железный трон, а некие незыблемые блоки, перегородки, стены, но и они смотрятся отличной завязкой к грядущим событиям, этакой заставкой к кровавому шекспировскому сериалу.

-

Этот номер делался по следам 2017 года, года столетия переворота в жизни России. Мы планировали разговор об отражении революции в спектаклях сезона и об идеях театра по этому историческому поводу. Думали соединить это с материалами о театральных революциях, которые почти всегда — отражение революций социальных. Но номер развернулся к теме нынешнего театрального авангарда — есть ли он вообще и каковы его черты? Тему подогрел прошедший Культурный форум, где под транспарантом «Театральный авангард и традиции» сидели выдающиеся театральные дарования — от Персеваля до Могучего, от Виднянского и Гёббельса до Жолдака (декларировавшего двадцатый год кряду свой авангардизм, теперь уже непосредственно из президиума съезда). На вопрос, что же такое сегодня театральный авангард, — выдающиеся ответить не смогли, так что вопрос завис и потребовал ответа в очень условно «революционном» номере, который вы держите в руках. Характерно, что ответ не получен и здесь, журнал выглядит примерно так же, как выглядели режиссеры на форуме. Но позиции практиков и теоретиков обозначились, варианты в определении сегодняшних театральных кондиций так или иначе даны.

-

«Дон Кихот».

Екатеринбургский театр кукол.

Режиссер и художник Виктор Плотников.«Дон Кихот» режиссера и художника Виктора Плотникова в екатеринбургских куклах — это 70 минут радости.

Тебя постепенно захватывают, погружают и кружат-кружат в воронке невероятного пространства звуков, голосов, слов, масок, кукол и людей, жестов и движений (музыкальное оформление и аранжировки Кирилла Лихина; хоровые аранжировки и композиторская адаптация Ларисы Паутовой). Здесь все подчинено единому медитативному ритму, все дышит одним воздухом случившейся/неслучившейся любви, победы/поражения слабой нежности и трепетности жизни. Здесь нет пресловутых мельниц. Нет фабулы. Нет прямых отсылок. Образы, метафоры, аллюзии взывают не к дешифровке, а к тому, чтобы достать чернил и плакать. Плакать о печальном идальго, о его неземной любви, о том, что ты так мало о нем помнишь, о своей вине перед великим, так никогда по-настоящему и не прочитанным романом, еще о чем-то главном и не случившемся.

-

«Дневник. Игра в Гомбровича». По пьесе А. Сафроновой и А. Федоровой.

Александринский театр.

Режиссер Бениамин Коц, художник Екатерина Угленко.Для того чтобы вечеринка удалась, понадобятся безудержное веселье, музыка, которая понравится всем, и, главное, хорошая компания. Праздничное событие можно не устраивать дома, а пойти на спектакль «Дневник. Игра в Гомбровича» в Александринский театр. Также вам потребуются «неуверенность, риск, полет, гордость, шутка, исповедь, восхищение, игра, борьба», и это не случайные комплименты, а потребности живого ума, как считал польский писатель Витольд Гомбрович. По мотивам его «Дневника» драматурги Анна Сафронова и Анастасия Федорова написали абсурдистскую пьесу, которую выбрал для постановки участник «Лаборатории 17» Бениамин Коц.

-

«Золушка». Ш. Перро.

Молодежный театр (Ростов-на-Дону).

Режиссер Михаил Заец, художник Алексей Паненков.Волшебство уже давно стало привычным. У каждой маленькой девочки есть волшебный гаджет, где можно играть с нарисованными людьми или животными, одевать кукол или гулять по тридевятым королевствам. Но вот однажды мама выключает твою игрушку, надевает на тебя розовое платье и ведет в театр, где взрослые дяди и тети уверяют тебя, что они-то и есть те самые волшебники, принцессы и короли, о которых ты столько слышала из аудиокнижек и видела в мультиках. И в этой битве между артистами и электронными устройствами побеждает театр, захватывая юных и не очень юных зрителей в сети чудесного.

-

«Каштанка». А. П. Чехов.

Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина.

Режиссер Юлия Пересильд, художник Александр Стройло.Для успешной актрисы Юлии Пересильд «Каштанка» в Псковском театре имени Пушкина стала режиссерским дебютом. Так что поставленная в короткие сроки по хрестоматийному рассказу Чехова история о девушке, пришедшей в шоу-бизнес, получившей шанс стать звездой, но добровольно вернувшейся к обычной жизни, — абсолютный кот в мешке. Тем более что родом Юлия Пересильд из Пскова, отсюда она уехала делать карьеру актрисы, потому и пристрастное отношение местной публики к ее режиссерскому дебюту легко было предсказать: не всегда возвращение на родину бывает триумфальным.

-

Сегодня ПТЖ публикует письмо, направленное кандидатом искусствоведения, профессором кафедры зарубежного искусства РГИСИ, историком театра и театральным критиком Еленой Иосифовной Горфункель в канцелярию министра культуры В. Р. Мединского с просьбой разрешения конфликтной ситуации, сложившейся в петербургском Театре им. Ленсовета в связи с увольнением Юрия Бутусова.

Господин министр!

В Санкт-Петербурге разразился театральный скандал. Не сработались художественный руководитель и директор Театра им. Ленсовета. Суть конфликта состояла в том, что полномочия Юрия Николаевича Бутусова, до последнего времени художественного руководителя Театра им. Ленсовета, сузились до требований полного подчинения директорской воле. Бутусов как руководитель академического театра хотел создать положенные по статусу театра пиар-отдел и отдел по международным связям, а также получить возможность самому выбирать кандидата на пост директора. Конфликт должен был разрешать председатель Комитета по культуре К. Э. Сухенко. Он сразу же взял сторону директора и подписал заявление Бутусова об уходе из театра. Реакция Сухенко, быстрая, несправедливая и недальновидная, вызвала удивление и разочарование.

-

Конфликт в театре им. Ленсовета набирает обороты. Сегодня выступила с открытым письмом, обращенным к руководству СТД, Комитету по культуре и обеим сторонам конфликта Ассоциация театральных критиков.

А только что в редакцию пришло письмо молодого ведущего артиста театра, лауреата «Золотой маски» Сергея Волкова. Мы считаем необходимым дать ему слово.

-

«Беглец». По повести Л. Н. Толстого «Казаки».

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Айдар Заббаров.Молодой режиссер Айдар Заббаров поставил толстовских «Казаков». Это почти студенческий спектакль с «открытым планом», потоком эмоций, по-юношески мудрый от радости, которая, конечно же, ждет впереди. С незаурядными актерскими работами. Событие же в спектакле по-настоящему одно — миг самоидентификации главного героя. Такой момент Рокуэлл Кент назвал «Это я, Господи».

Спектакль, впрочем, как и роман Толстого, — эпос (Толстой во время написания «Казаков» читал «Илиаду»), настоенный на лирике. Напиток освежающ. Главный герой, Дмитрий Оленин, alter ego автора, как будто приплывает на незнакомый остров чужестранцем, вступает в отношения и дружбы, уплывает в свою неизвестную жизнь.

-

«Последние дни». Композиция по поэме А. С. Пушкина «Медный всадник» и пьесам «Александр Пушкин» М. А. Булгакова и «Убить змееныша» Б. Акунина.

РАМТ.

Режиссер Алексей Бородин, художник Станислав Бенедиктов.Алексей Бородин воспитывает своего зрителя — не скучно морализируя или пафосно проповедуя, а беседуя, вовлекая в диалог, утверждая ценность разговора. Он верит, что зритель — равноправный участник, и потому с ним не страшно общаться на сложные темы. Среди замечательных качеств этого режиссера есть одно, пожалуй, самое важное для руководителя театра — он умеет слушать: коллег, публику, время.

комментарии