-

Ушел один из последних атлантов.

Леонида Неведомского я помню со студенческих лет. Мы только поступили в ленинградский Театральный институт и на общем комсомольском собрании в Учебном театре чувствовали себя робко. В разгар дискуссии о комсомольских и творческих проблемах с последнего ряда поднялся высокий, красивый старшекурсник и грозным, внушительным басом сказал: «Мы из „Леса“, просим слова!» В устном исполнении кавычек не стояло, и такое заявление было одновременно смелым и смешным. Вот он, современный актер, — свободный, остроумный, настоящий оратор и лидер! — казалось нам. Такого актера ждал современный театр.

-

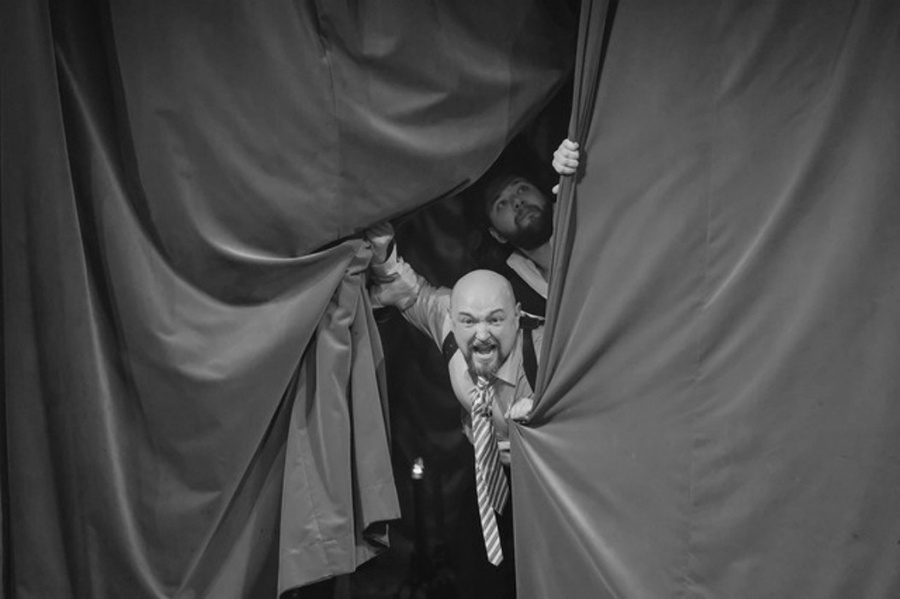

«Фауст 3.0».

Инженерный театр АХЕ на площадке «ПОРОХ».

Постановка Инженерного театра АХЕ, объекты Николая Хамова, музыка Дениса Антонова.Для Инженерного театра АХЕ легенда о Фаусте — кровно близкий материал. Звание театральных алхимиков и демиургов прочно закрепилось за Максимом Исаевым и Павлом Семченко еще с ранних спектаклей. Впервые АХЕ инсценировал фаустовский сюжет в 2005 году. «Фауст3. 2360 слов» стал первой постановкой Инженерного театра, в которой зазвучал текст. Взяв за основу «Легенду о докторе Фаусте», изданную Иоганном Шписом в XVI веке, Исаев создал собственную литературную версию «Фауста», повествование в которой ведется от лица главного героя. Фауст — Андрей Сизинцев речитативом читал монолог, находясь за диджейским пультом. Основное действие разворачивалось внутри деревянного куба, служившего алхимической лабораторией. В ней герой Семченко, который превращался то в Мефистофеля, то в альтер эго Фауста, проводил свои инженерные опыты, иллюстрировавшие текст. Вторая редакция спектакля, «Фауст в кубе. Сигнатура», вышла год спустя. Она была создана совместно с мексиканским физическим театром Linea de Sombra. Спектакль, центром которого стала история Фауста и Маргариты, строился на пластических образах и аллегориях. Зоной для проведения алхимических ритуалов, как и в первой постановке, служил куб, перемещавшийся по сцене.

-

«Записки сумасшедшего». Н. Гоголь.

Совместная постановка Театра им. Йозефа Катоны, Ассоциации «Маск» и продюсерского офиса Фуге и Орлаи (Будапешт, Венгрия) на фестивале «Радуга».

Режиссер Виктор Бодо, художник Тамаш Керестеш.Венгерский режиссер Виктор Бодо прежде уже работал с гоголевскими текстами. Два года назад в гамбургском Немецком драмтеатре он поставил «Пансион „У путешествующего носа“», соединив пьесу «Игроки» и повесть «Нос». И вот «Записки». Европейская сценическая история Гоголя вряд ли может сравниться с чеховской, что дает определенные преимущества постановщикам: традиция не жмет, и фантазия освобождается.

-

Сегодня в программе фестиваля спектакль Даниила Безносова. О нем в блоге и для бумажной версии журнала писали Анна Банасюкевич и Андрей Пронин.

-

«Мера за меру» У. Шекспир.

Театр Драматичны (Варшава) на фестивале «Радуга».

Режиссер Оскарас Коршуновас, художник Гинтарас Макаревичус.Выбирая спектакль для рецензирования в фестивальной афише нынешней «Радуги», я искал потенциальное «событие» и был уверен, что нашел. Шекспировская «Мера за меру» талантливого и известного литовского режиссера Оскараса Коршуноваса да еще с актерами польского театра, славного традициями сценического искусства и исполнительской школой, — о таком можно было только мечтать. «Мера за меру» — седьмая пьеса Шекспира в списке работ Коршуноваса, причем «Бурю» под двумя разными наименованиями он ставил трижды: в Исландии, в Литве и в Греции. Его «Укрощение строптивой» (2010) до сих пор в репертуаре Александринского театра. И хотя спектакль этот, по моему мнению, далеко не безупречен, наличие огрехов я относил на счет не режиссера, но незнакомых, «неродных» ему исполнителей. Интересная образность и замысловатая драматическая структура его «Гамлета» (Театр Оскараса Коршуноваса, 2008) представлялись мне несколько надуманными и переусложненными. Зато на «Ромео и Джульетте» (ОКТ, 2003), буквально опрокидывавшем на зрителей поток безудержной игры и яркой театральности, мне не хотелось даже вспоминать о своей профессиональной связи с театром, не хотелось ничего анализировать, а хотелось лишь наслаждаться непосредственным живым впечатлением, с тех пор остающимся одним из самых дорогих моих зрительских опытов. Я легко простил режиссеру смещение жанровых акцентов шекспировской трагедии, потому что его самодостаточное театральное произведение было великолепным...

-

«Пилорама плюс». Н. Милантьева.

Театр драмы им. Ф. Волкова.

Режиссер Елизавета Бондарь, художник Павла Никитина.Пьесу Натальи Милантьевой, ставшую хитом последней Любимовки, поставили в ярославском Театре имени Волкова и показали на фестивале «Радуга» в Петербурге. Авторов спектакля можно поздравить с творческой удачей — история плотника Сани Рындина рассказана настолько достоверно, что возникает ощущение документальности.

Саня Рындин — бывший десантник, прошедший войну и страдающий чеченским синдромом. Вернувшись домой, он устраивается на работу в мастерскую и случайно встречает одноклассницу Катю, которая была в него когда-то влюблена, но с тех пор дважды вышла замуж и растит больную дочь. Эта встреча переворачивает душу десантника, он начинает добиваться Катю, постепенно сходя с ума от безответного чувства.

-

«Приговоренный к смерти бежал».

ТЮЗ им. А. А. Брянцева, Новая сцена.

Сценическая композиция режиссера Дмитрия Волкострелова на основе одноименного фильма, книг и интервью Робера Брессона, а также личных высказываний участников спектакля.Каждому, кто собирается на премьеру ТЮЗа, хочется выдать предуведомление. Если вы не смотрели «Приговоренный к смерти бежал, или Дух дышит, где хочет» Брессона, не ходите. Не умножайте страдание. Или посмотрите фильм прямо перед походом. Лучше накануне или в день спектакля, чтобы помнить наверняка. Не эстетствуйте: смотрите в русском дубляже. Отнимет всего полтора часа жизни. Зато будете намного лучше понимать, что слышите и что осталось от исходного объекта.

-

О спектаклях Данилы Чащина, Максима Диденко и Сойжин Жамбаловой

Экватор фестиваля, пятый день, включал в себя возможность увидеть три спектакля. «В поисках автора» — VR-спектакль Данилы Чащина (текст Юлии Поспеловой по пьесе Луиджи Пиранделло, молодежный театральный центр «Космос», Тюмень). Затем шел дневной показ работы Максима Диденко по текстам Льва Рубинштейна «Я здесь» (театр «Старый дом», Новосибирск), а вечером — «Полет. Бильчирская история» (Бурятский театр драмы им. Х. Намсараева, Улан-Удэ), спектакль Сойжин Жамбаловой на бурятском языке по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» с включением вербатима и документальных записей.

-

«Две комнаты». Е. Казачков.

«Гоголь-центр».

Режиссер-хореограф Евгений Кулагин, художник Ксения Перетрухина.Московский «Гоголь-центр» завершает свой труднейший сезон — вынужденно без художественного руководителя: Кирилл Серебренников по-прежнему под домашним арестом. В атмосфере судебного преследования и нервного напряжения театр обнаруживает мощный резерв, подготовив к выпуску все запланированные в сезоне премьеры. Их спектр разнообразен и по выбранному материалу, и по творческой манере постановщиков, и по художественному уровню. Под конец сезона, как раз к годовщине первых обысков в театре и протестов шокированной общественности, на большой сцене представлена новая пьеса Евгения Казачкова, исключительно далекая от любой злобы дня.

-

Последний спектакль фестивальной программы — постановка новосибирского театра «Красный факел». А у нас статья Яны Глембоцкой о нем.

-

Два совсем разных по музыкальной тональности спектакля сегодня в фестивальной афише. О постановке Коляда-театра разные авторы писали не раз и в разных контекстах. О спектакле театра «Глобус» материал Татьяны Джуровой.

-

«Сатьяграха». Ф. Гласс.

Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Опера) на сцене Александринского театра.

Автор текста вокальных партий Констанс де Йонг. Дирижер-постановщик Оливер фон Дохнаньи, хормейстер-постановщик Эльвира Гайфуллина, режиссер-постановщик и сценограф Тадеуш Штрассбергер.«Сатьяграха» появилась в Екатеринбурге и в российском театральном пространстве почти четыре года назад. Столетие труппы требовалось отметить чем-то особенным; директор театра Андрей Шишкин, в молодости увлекавшийся рок-культурой и до сих пор производящий впечатление человека витального, энергичного, решил вложиться не в мгновенную кассу, а в долгосрочную репутацию.

-

Социальный поп-арт по Дмитрию Пригову. О спектакле Дмитрия Егорова в Красноярском театре драмы материал нашего автора из Красноярска.

-

В программе пятого «Транзита» сразу два спектакля театра «Старый дом». Об одном из них по текстам Льва Рубинштейна статьи Марии Кожиной и Татьяны Тихоновец.

-

«Андре Шенье». Опера У. Джордано.

Wiener Staatsoper.

Дирижер Марко Армилато, режиссер Отто Шенк, художник Рольф Глиттенберг.Месяц май в Вене ознаменовался серией спектаклей с участием звезды мировой оперной сцены Ионаса Кауфмана. Венская государственная опера (Wiener Staatsoper) славится отменным подбором участников каждого сезона. Эту сцену любят, она считается по-настоящему престижной в мире. Примечательно само здание — одно из самых великолепных в австрийской столице, с прекрасными, богато декорированными интерьерами просторных фойе и зала. Публика, полностью заполняющая этот зал и забивающая галерку, идет сюда с чувством некоторого трепета.

-

Сегодня в афише фестиваля Sociopath / Гамлет Андрея Прикотенко, «Жди меня... и я вернусь» Анны Бабановой, «©училища» Петра Шерешевского. Об всех этих спектаклях — статьи наших авторов в блоге и на бумаге, как, например, рецензия Оксаны Кушляевой на спектакль Серовского драмтеатра из № 90.

-

«Winter’s tale / Зимняя сказка». По пьесе У. Шекспира.

Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева.

Режиссер Уланбек Баялиев, художник Юлиан Табаков.Спектакль начинается с реплики Старого дуралея (он же впоследствии царедворец Камилло, он же Время-хор в конце первого действия). С лукавым прищуром и слегка растягивая слова, он произносит:

«Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле,

Всесильная Судьба распределяет роли,

И небеса следят за нашею игрой».«Шекспир?» — предположит кто-то из столпившихся на сцене персонажей.

-

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

Н. Коляда по мотивам произведений Н. Гоголя.

«Коляда-Театр».

Режиссер Николай Коляда.Села писать. Не идет. Ощущение дежавю, не от спектакля даже — просто столько раз уже старательно описывала невероятный мир спектаклей этого театра! И сейчас опять — рыбы, рыбы, рыбы, крупные и мелкие, серые и желтоватые, мягкие, юркие — они в руках массовки (из нее/в нее главные персонажи все время выныривают-заныривают) временами становятся частями тел, например, грудей у девок или еще чего-нибудь у мужиков, или младенцами, или предметами для битья. Веники, веники, веники, обычные кухонные веники — они работают и по прямому назначению, а то, повернутые метелками вверх, становятся деревьями для рыб. Еще есть белый кролик, который временами тихо хрумкает себе капусту, временами, когда нужно, смирно сидит на руках у артистов. Есть, и тоже много-много, воздушной сладкой ваты, которая здесь же производится и с чавканьем пожирается... И много стаканов в подстаканниках... И людей невероятно одетых, с тапками вместо шапок на головах, тоже много, много...

-

Сегодня на фестивале два спектакля.О «Мертвых душах» Лесосибирского театра «Поиск» в постановке Олега Липовецкого мы писали совсем недавно в блоге. Спектаклю Минусинского театра «Последние дни» в режиссуре Сергея Потапова посвятила свою рецензию Наталия Каминская в ПТЖ № 89.

-

Первый спектакль программы — «Пер Гюнт» Романа Феодори. О ненм — статья Татьяны Тихоновец из ПТЖ № 86.

ПЕР ГЮНТ. ДОРОГА.

«Пер Гюнт». Г. Ибсен.

Красноярский ТЮЗ.

Режиссер Роман Феодори, художник Даниил АхмедовВ начале своей жизни никто не знает, какой она будет. В конце ее почти никто не осознает, какой она была. Мне всегда казалось, что именно об этом написана пьеса Генрика Ибсена «Пер Гюнт», длинная, как дорога, по которой герой шел всю жизнь. До этого суровый норвежец написал о человеке, чей жизненный путь был прямым. Это Бранд, героический образ «полноценного человека», каким его воспринимал великий драматург. «За „Брандом“ последовал „Пер Гюнт“, как бы сам собою», — писал Ибсен в одном из своих писем. Жизненная дорога Пера Гюнта — огромная Кривая. И сам Пер лишен цельности, силы духа, воли — настолько же, насколько этими качествами был наделен Бранд.

комментарии