-

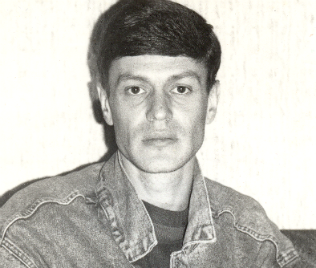

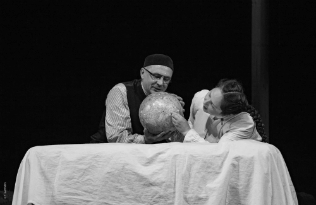

О творческом вечере «Михаил Бычков — 30 лет в Воронеже! Что сделано?»

То ли в силу возраста, то ли еще почему, но мне пока не приходилось видеть бенефисов режиссеров (худруков — тоже). Тем более не приходилось видеть «датных» творческих вечеров, посвященных не юбилею профессиональной жизни, а жизни в конкретном городе. Но Михаил Бычков в разгар информационной и отчасти политической игры в прессе (как отражение такой же — в городе) создает творческий вечер, посвященный 30-летию своей жизни в Воронеже, где вспоминает все, что было им создано за эти годы, а это 56 спектаклей в разных театрах города (ТЮЗе, драме, оперы и балета и созданном им Камерном), несколько крупных фестивалей и бесчисленные общественные акции — от губернаторских балов до ландшафтных выставок.

-

Об актрисе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Ольге Лозовой невозможно писать в прошедшем времени. Она не могла так рано уйти из жизни, которую так сильно любила, воплощением которой была и осталась в памяти сотен поклонников. Просто поспешила к Богу на бал.

Заглянув на ее страничку ВКонтакте, можно увидеть ее июньские фотографии, на которых она в кокетливых позах, сильно похудевшая, приветливо улыбается из Италии, гуляя по Венеции — городу, который, судя по всему, обожала, ибо он и не мог не соответствовать ее тонкой театральной душе. Впрочем, душа ее всегда немного тосковала по несбыточному, в глазах актрисы был не только огонек, но и всегда — капелька грусти. Те, кто умеет смешить и веселить до упаду и колик, обычно за пределами сцены оказываются полярно противоположными своим сценическим амплуа. Таковы клоуны Божьи.

-

«Вот я. История ежика, ослика и медвежонка». По мотивам рассказов С. Козлова.

Театр Karlsson Haus.

Режиссер Екатерина Ложкина, художник Марина Завьялова.Июньская премьера в Karlsson Haus соткана из темноты, шорохов, шелестящего осеннего ветра, легких вдохов и выдохов, опадающих листьев, нетающих снежинок и много чего еще. Никаких острых конфликтов. Главная перипетия — смена времен года как повод для грусти или радости. Потому что это несколько историй про Ежика и Медвежонка, про их совместное времяпрепровождение, занятое разного рода важными делами — слушанием тишины, протиранием звезд, пересказами снов, чаем с можжевеловым вареньем и разговорами: всем тем, за что мы так любим сказки Сергея Козлова.

-

Завершился Международный Дягилевский фестиваль в Перми

Пермский Дягилевский фестиваль, без преувеличения, проект международного уровня. Нужно отдать должное его художественному руководителю — Теодору Курентзису. Греческий дирижер и композитор появился в Перми в 2011-м, начал руководить городским оперным театром и параллельно реформировать Дягилевский, проходящий в Перми с 2003 года. Результат: уже несколько лет подряд промышленная Пермь в летний период на полторы недели становится центром междисциплинарного, в большей степени музыкального и театрального, современного искусства России, Франции, Германии, Италии и других европейских стран.

-

«Ганди молчал по субботам». А. Букреева.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер Юрий Печенежский, художник Ольга Богатищева.Спектакли по пьесе Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам», которая в прошлом году была представлена на «Первой читке» и «Любимовке», один за другим появляются на российских сценах. Режиссера Юрия Печенежского история о том, как уход отца из семьи повлиял на жизнь шестнадцатилетнего Саши, подтолкнула к поиску театрального языка, понятного сегодняшним подросткам. Жанр спектакля, поставленного в Новокузнецком драматическом театре, определен режиссером как «подростковый апокалипсис». Сюжет, в котором травматический опыт заставляет совсем юного человека по-новому приспосабливаться к реальности, направлен на то, чтобы создать поле для диалога между подростком-героем и подростком-зрителем.

Режиссер застает семью Саши в период распада. В сцене семейного ужина, когда персонажи обмениваются новостями и рассказывают о событиях, случившихся с ними за день, артисты спиной к зрителям сидят на стульях, выстроенных в линию, и произносят текст, не глядя на партнеров. Ощущение некоммуникабельности возникает с первых минут. Перед нами чужие друг другу люди, погруженные исключительно в свои переживания. Мот (Даниил Нагайцев) — так называет себя Саша — пытается разглядеть в них своих родных, но видит лишь случайных прохожих, которые в следующей сцене идут навстречу друг другу по узкой площадке, но не замечают никого и ничего вокруг. Единственный человек в семье, с которым Мот разговаривает, — сестра Катя (Маргарита Смирновская). Она мечтает о танцевальной карьере, и брат ею ужасно гордится. Их доверительные отношения выражаются в зажигательной сальсе. Персонажи чувствуют энергию жизни, они на одной волне, но этот танец — единственный танец Кати на сцене. Мир Мота окончательно рушится, когда он узнает об обмане сестры: она скрыла от него болезнь, из-за которой больше не сможет танцевать. На самом деле, у каждого персонажа здесь своя трагедия.

-

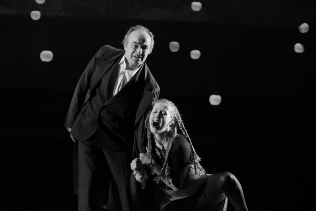

«Lear». У. Шекспир.

Курганский театр драмы.

Режиссер Дмитрий Акриш, художник Натали-Кейт Пангилиан.Жил был король, и было у него три дочери: старшая красивая, средняя умная, а младшая — дура дурой. В детстве они хотели отцовского внимания, но папа все время запирался в кабинете и решал вопросы с какими-то дядями, а девочки мечтали о муже с красивыми усами. Потом дочери подросли, но любви так и не узнали. Например, Гонерилья во время церемониала передачи власти очень долго выдавливала из себя, заикаясь: «Л-л-л-л-люблю», и буквально возликовала, когда ей удалось это сделать. Регана уже лучше справилась с задачей, подошла к вопросу по-деловому. А младшенькая, Корделия, как и в детстве, сказала, что будет мужа любить больше, чем отца. Она вообще ничего не боялась — по глупости. Папа рассердился и тут же вручил младшую Королю французскому, предварительно лишив ее наследства. А тот оказался извращенцем — сразу прилюдно изнасиловал юную королеву под композицию группы Queen.

-

«Город солнца». По пьесе Г. Ибсена «Строитель Сольнес».

Молодой театр (Киев).

Режиссер Андрей Белоус, художник Борис Орлов.«Строитель Сольнес», как принято считать, вещь для театра не то неподъемная, не то непонятная — по крайней мере, постановок этой пьесы (в отличие от «Гедды Габлер» или «Кукольного дома», положим) по пальцам пересчитать (Театр «На Литейном», Театр им. Вл. Маяковского, пара студенческих спектаклей), что однако не упрощает задач режиссера, решившего взяться за этот материал. Хотя поиски «подходящей формы» при обращении к «Сольнесу» не исключают превращения ибсеновской драматургии ни в мелодраматическую историю о любви на закате лет, ни даже в «фантастическую мелодраму», как это обозначено в афише спектакля «Город солнца», поставленного по мотивам вышеупомянутой пьесы в киевском Молодом театре.

-

VIII Окружной фестиваль «Белое пространство» в Сургуте

«Белое пространство» — это смотр достижений театров Ханты-Мансийского округа за последние два сезона. И пока на улицах сурового северного города летом даже не пахло, на сценах цвело разнотравье самых разных жанров: тут были пластические и драматические, кукольные и этнические спектакли, классика и даже современная пьеса, которую в этих краях не очень жалуют. Вот разве документального театра не было, а жаль. Сто процентов, Сургут мог бы стать любопытным материалом для исследования.

-

Вышел № 92. Про себя мы зовем его «петербургским».

Почему?

Живя общероссийским театральным процессом, десятками и сотнями его спектаклей, мы, как правило, рисуем в журнале довольно избирательную собственно петербургскую театральную карту. Взгляд с вертолета: вот Нева, а вот Фонтанка... Примерно представляя себе, где сегодня растет искусство, туда и ходим. И, в общем, искажаем историю театра. Ведь тренды трендами, а зритель великого города идет и по другим адресам. Вполне заповедным, где нога критика ступает реже, чем на ступени БДТ, Александринки и МДТ, а иногда и не ступает вовсе.

-

«Утопия». М. Дурненков.

Театр Наций.

Режиссер Марат Гацалов, художник Ксения Перетрухина, композитор Сергей Невский.В Театре Наций история по пьесе Михаила Дурненкова получилась красивой и жесткой — про то, как система снова и снова загоняет нас в недавнее прошлое; про то, как ностальгия ведет к всеобщей депрессии и тупику.

-

«Три сестры». А. П. Чехов.

Студия театрального искусства.

Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский.А полковник Вершинин-то — законченный болтун. И Соленый тоже. Только первый симпатичен, и речь его журчит, как ручеек, а второй без конца сыплет неприятными остротами, будто нарочно нарывается. А Маша-то капризна и даже грубовата. Такая еще даст фору традиционной хамке Наташе. Красива, ленива и, представьте, не очень умна. А как много пьют мужчины! Ладно бы Чебутыкин или Соленый, но и барон, и полковник туда же.

-

XVI Фестиваль театров малых городов прошел на побережье Черного моря, в Новороссийске.

Региональные спектакли, образовательная программа, кинопоказы, открытые обсуждения, возможность для каждого театра находиться на фестивале в течение всего срока — все это отличает ФТМГР от других театральных форумов страны.

Интересно, что на фестивале был вручен особый, «региональный», специальный приз жюри «За верность русской провинциальной сцене», и получила его Римма Белякова за роль Мод в спектакле «Гарольд и Мод» Драматического театра города Вольска (Саратовская область), режиссер Олег Загуменнов. Талантливая, опытная актриса украсила собой достаточно шаблонно поставленный спектакль.

-

«Время секонд хэнд». С. Алексиевич.

Омский академический театр драмы.

Режиссер Дмитрий Егоров, художник Константин Соловьев.«Время секонд хэнд» — спектакль по книге Светланы Алексиевич, только что поставленный Дмитрием Егоровым в Омской драме, сопротивляется жанру «экспресс-реакции», блоговскому лаконизму. Уж очень о важных вещах там разговор. И разговор не по нынешним «обыкновениям» глубокий и тонкий.

В начале были чувства. Собственно, в непосредственном своем виде спектакль, как и книга, — это череда монологов-свидетельств. Действия в буквальном смысле нет: выходят люди и по очереди рассказывают свою историю, делятся переживаниями. И понятно какими. Кончается огромная историческая эпоха, уходит под воду советская Атлантида. В муках рождается и для многих оказывается чужой и бесчеловечной новая страна.

-

V Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз»

Каждый год по воле Театра имени Галиасгара Камала в Казань вместе с весной приходит двуликий «Науруз». В один год — это крупнейший фестиваль тюркских театров, а в другой — театрально-образовательный форум, событие, и вовсе не имеющее аналогов. В этом городу «Науруз» в пятый раз явил миру свою образовательную ипостась, а Театр имени Камала в рамках форума показал театральной общественности лучшие свои спектакли завершившегося сезона. «Влетел петух на плетень» и «Пришлый» главрежа Фарида Бикчантаева, «И это жизнь?..» Айдара Заббарова, «Миркай и Айсылу» Ильгиза Зайниева...

-

Танцевальная программа VIII Платоновского фестиваля и новый цирк

Если посмотреть всю программу 8-го Платоновского — можно сойти с ума. Хотя это даже технически невыполнимо: событий так много, что посмотреть все решительно нельзя. В погоне за лучшим из лучшего организаторы, конечно, достигли совершенства в составлении программы, но сильно усложнили жизнь смотрящему. Избыточность — счастье и горе фестиваля. Беспрецедентность — основной критерий. Если Бутусов — то его знаменитый «Макбет. Кино» (неважно, что спектаклю шесть лет), если Васильев — то «Старик и море» (который многие привезти не смогли), если Rimini Protokoll — то проект, который еще не делали в России.

-

VIII Платоновский фестиваль искусств в Воронеже

Писать панегирик Платоновскому фестивалю искусств в Воронеже — дело пустое. Репутация одного из лучших, прежде всего театральных, форумов прочно утвердилась за ним не только в России, но и далеко за ее пределами. Театральных, потому что создатель и бессменный художественный руководитель Платоновского Михаил Бычков — человек театральный, главный режиссер Воронежского Камерного театра. Где он тоже создатель и тоже бессменный. Его организаторский талант, энергия и безупречный вкус (при поддержке местной администрации и команды единомышленников, разумеется) дали первоначальный точный и мощный импульс Платоновскому. И сегодня отменная репутация фестиваля уже работает на самое себя. Попасть на Платоновский почетно и заманчиво даже корифеям. Фестиваль привечает представителей всех родов и видов искусства и литературы, а перечень его мероприятий занимает несколько страниц и пестрит именами харизматичных художников и их культовых произведений.

-

В Казани прошла лаборатория «Город. Арт-подготовка», посвященная столице Татарстана

В Казани есть Фонд поддержки современного искусства «Живой город». Им руководит Артем Силкин. И есть творческая лаборатория «Угол». Ею руководит Инна Яркова. Эти люди (для тех, кто еще не в курсе) создают в Казани ежегодные лаборатории, которые проходят и в самой столице Татарстана, и на острове Свияжск. И с каждым годом вербуют все новых зрителей, жаждущих прийти не во «взрослый» театр со сценой, залом и ложами, а куда-нибудь поинтересней — в подвал, на чердак, словом, туда, где во все времена занимались театром новаторы и ниспровергатели. Эти процессы, проходящие уже несколько лет, притягивают к себе лучшие режиссерские силы России. Руководит всем вездесущий Олег Лоевский.

-

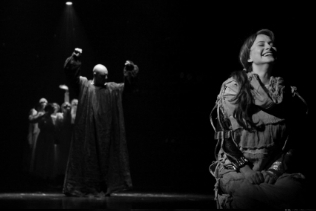

«Гекатомба. Блокадный дневник».

Совместный проект АНО «Театральная лаборатория Яны Туминой» и Театра «На Литейном» при финансовой поддержке фонда Михаила Прохорова.

Режиссер Яна Тумина, инсценировка Яны Туминой и Наталии Соколовской, художник Эмиль Капелюш, художники по куклам Кира Камалидинова и Татьяна Стоя.Страшнее ленинградской блокады, кажется, ничего нет. Это гекатомба — «жестокое и бессмысленное уничтожение или гибель множества людей (во время войн, стихийных бедствий, эпидемий и т. п.)», как говорится в словарях.

А Яна Тумина поставила не страшный спектакль.

-

Актрисе Коляда-Театра Тамаре Зиминой — 75 лет

Ровно пять лет назад газета «Вечерний Екатеринбург» писала: «На последней премьере Академического театра драмы „Кити и Левин. Сны“ происходило что-то невозможное. Бабушка, совершенно древнее в спектакле существо, которое еле двигается в своих изношенных фуфайках, платках и валенках на босу ногу, которое не говорит ни слова, только пьет себе в углу сцены „липтон“, подслеповато уставившись в телевизор, в конце первого акта вдруг сбрасывает свои шубы-фуфайки и оказывается стройной, модно стриженной, легкой едва ли не девчонкой. Она быстро организует в центре сцены стол, и все персонажи, точнее уже играющие их актеры, начинают праздновать ее, актрисы Тамары Зиминой — исполнительницы роли бабушки, 300-летний юбилей».

-

«Бесприданница». А. Н. Островский.

Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова.

Режиссер Владимир Золотарь, художник Наталья Кузнецова.«Бесприданница» родилась из эскиза. Лаборатория под руководством Олега Лоевского прошла в этом театре впервые, и, судя по всему, формат коллективу оказался интересен. Труппа в театре сильная, воспитанная Юрием Копыловым, но после его ухода из жизни оставшаяся без художественного лидера, под руководством опытного директора Натальи Никоноровой. На лаборатории артисты театра впервые столкнулись сразу с четырьмя режиссерами — Владимиром Золотарем, Ильей Ротенбергом, Георгием Цнобиладзе и Евгением Ланцовым, а также с необходимостью за несколько дней предъявить эскизы публике. Владимир Золотарь — первый, кто был приглашен к «довоплощению» эскиза в жизнь.

комментарии