-

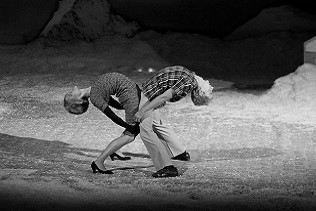

«Кошка на раскаленной крыше». Т. Уильямс.

Московский театр юного зрителя.

Режиссер Кама Гинкас, художник Сергей Бархин.Сюжет пьес Теннесси Уильямса всегда настолько прост, что в пересказе выглядит нелепо: она влюблена в него, он любит другую, та больна и не замечает ничего вокруг, а ее брат... и так далее, и тому подобное, мелодраматически дешевое. Но персонажи Уильямса, заброшенные в банальные ситуации, чувствуют мир оголенным нервом, тонкой кожей, лихорадочно бьющимся сердцем — и добираются до таких эмоциональных глубин, что сюжет вовсе растворяется, утопая в шепотах, криках, вздохах, взглядах, полушагах и поворотах головы на пятнадцать градусов влево.

-

В Черемхово прошла очередная лаборатория Театра Наций

Лаборатории — явление практически повсеместное, но проект Театра Наций (он проходит под руководством Евгения Миронова при поддержке Министерства культуры РФ, о чем ПТЖ уже не раз писал) в этом ряду занимает особое место. Стартовал он в 2011 году как производное от Фестиваля театров малых городов России. Сейчас Театр Наций организует шесть лабораторий в год, а в 2019-м их было семь (о летних — в Пушкинских Горах, Ивангороде и Каменске-Уральском — ПТЖ писал). В этом году была сделана удачная попытка интеграции лабораторий в пространство других творческих форумов: каменск-уральские эскизы сыграли на «Реальном театре», а черемховская «акция» по инициативе ее руководителей (арт-директора Олега Лоевского и куратора проектов Театра Наций Елены Носовой) стала частью внеконкурсной программы XVIII Байкальского международного кинофестиваля им. В. Г. Распутина «Человек и природа».

-

Лариса ушла.

Удар судьбы сильнейший. По нашей мастерской, по кафедре, по институту, по всей нашей отечественной театральной педагогике, по нашему театру.

28 лет тому назад мы начали наше сотрудничество, нашу совместную захватывающую непрерывную работу.

Лариса стала крупнейшим театральным ученым — теоретиком, исследователем, сделала бесценные предложения для практической театральной педагогики.

-

В архиве появился № 94. Новые номера регулярно будут пополнять сайт,

приглашаем читателей и коллег не терять из виду этот процесс! -

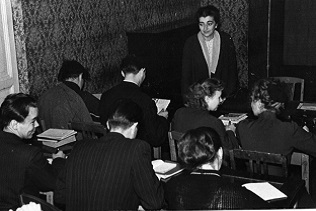

Хотя празднование 80-летия театроведческого факультета пройдёт в середине октября, настоящий день его возникновения сегодня, 1 октября. Делимся воспоминаниями одной из старейших, ныне здравствующих его выпускниц, Валерии Владимировны, тридцать лет преподававшей на факультете.

-

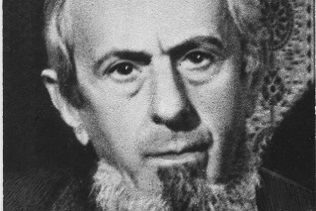

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

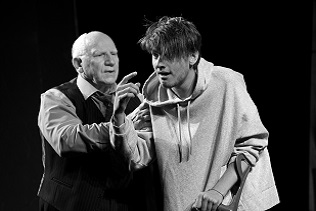

М. Макдонах. «Палачи». Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова.

Режиссер Николай Пинигин, художник Максим ОбрезковКажется, я догадываюсь, зачем в свой юбилей Олег Валерианович Басилашвили выбрал пьесу Мартина Макдонаха «Палачи», действие которой утоплено в ретро 1963-го (сверяюсь по переводу Павла Шишина, хотя почему-то во многих рецензиях речь о 1965-м). Вдруг вспомнилось, что именно в 1963-м на сцену БДТ пришла настоящая европейская режиссура (Эрвин Аксер) и возникла «Карьера Артуро Уи», в которой сам-то Басилашвили «псевдоклассически», по его выражению, играл малюсенькую роль Мэлдри, но именно в «Карьере» актеры русской школы надели «внутренние маски» и предприняли путешествие в сценический гротеск. Теперь в «Палачах» Басилашвили строит роль на этой «внутренней маске», выкручивает себя в гротесковую характерность, уходит в постоянное обострение, у его заслуженного палача в отставке Гарри как бы даже и не лицо, а застывшая бледная безглазая маска с подергивающимся ртом (так кривились рты и в «Карьере Артуро Уи»).

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

«Улица Ванденбранден, 31».

Балет Лионской оперы (Лион, Франция) в рамках Международного фестиваля современного танца Dance Inversion — 2019.

Хореографы Габриэла Карризо и Франк Шартье (компания Peeping Tom, Бельгия).На афише XX Международного фестиваля современного танца Dance Inversion спектакль «Улица Ванденбранден, 31» числится за труппой Лионской оперы. Там он и поставлен — вопрос только, кем. Габриэла Карризо и Франк Шартье работают в Бельгии. Оба когда-то работали у Алена Плателя в Les Ballets C de la B, позже создали собственную компанию Peeping Tom. Перечисленные факты уже, что называется, многое объясняют в эстетике «Улицы Ванденбранден» — спектакля, жанр и механизм работы которого можно обозначить как танц-театральный сюрреалистический триллер.

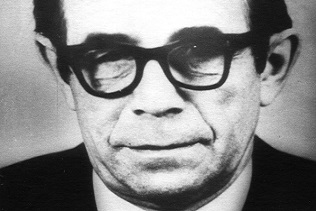

Давайте негромко, давайте вполголоса вспомним, чем в жизни каждого был Марк Анатольевич Захаров. Печальный и хитроумный идальго, игрец и мудрец, который не улыбается ни на одной фотографии, а только скептически смотрит, пока улыбаемся мы. «Улыбайтесь, господа...» — сказал он нам когда-то. И повесил лестницу в небо.

Радостью он был? Абсолютной. «Обыкновенное чудо», «Мюнхгаузен», «Формула любви» были беспримесной радостью и бесконечной лентой «перепросмотров». И до сих пор — мелькнет где-то кадр — и ты уже сидишь, не отрываясь...

Юбилейное гала-шоу к 100-летию со дня основания государственных цирков в России.

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре.

Режиссер-постановщик Гия Эрадзе.Юбилей — дело всегда сложное и тонкое. 100-летний юбилей государственности отечественного цирка — дело, сложное невероятно. Закрытый мир цирковых со своими неприметными, но глубоко уважаемыми в цеху героями, предрассудками, обидами, войнами и победами требователен и болезненно уязвим. Некогда гигантская семья цирковых под крылом Союзгосцирка с его, казалось бы, незыблемыми и почитавшимися традициями в голодные 1990-е годы раскололась.

Неделя премьер в Омском театре для детей и молодежи

Вот уже второй год подряд Омский ТЮЗ открывает сезон «парадом премьер», традиция появилась у театра с приходом нового руководства. Два года — достаточный срок, чтобы порассуждать о том, куда идет театр под парусами директора Михаила Мальцева и главного режиссера Евгения Рогулькина.

VII Всероссийский молодежный форум-фестиваль «Артмиграция», ежегодно проводящийся в Москве Союзом театральных деятелей, представил в основной программе семь спектаклей из театров Архангельска, Воронежа, Пскова, Ижевска, Томска, Верхнего Уфалея и Бийска. Судя по ним, молодая режиссура за пределами двух столиц сегодня предпочитает оставаться в пределах стандартной коробки сцены, знакомой театру драматургии, нарративного театра и рефлексии о травмах прошлого.

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

Аудиопроменад в центре Риги о японских шпионах начала XX века («Heterotopia» Riga by Akira Takayama / «Гетеротопия» Акиры Такаямы, Токио); перформативная лекция-расследование о теневой стороне искусства с реальными и вымышленными историями («Les Louvres and/or Kicking the Dead» by Walid Raad / «Лувр и/или Пиная мертвых» Валида Раада, Нью-Йорк); спектакль-концерт-инсталляция с экстремальными звуками, от которых хочется убежать («Hannah» by Verdensteatret / «Ханна» Верденстеатра, Осло); исследование в области взаимодействия человека, заурядных объектов и материалов (воздушных шаров, стульев, скотча), изучение физических возможностей спортивного тела: опыт сотен неудач («High Performance Packing Tape» by Branch Nebula / «Высокая производительность скотча» «Отделения туманностей», Сидней); звуковое путешествие от заката до рассвета («Sonic Dawn» коллектива авторов); исследование боли и возможности контакта («Wooden Vandal» contact Gonzo / «Лесной вандал» «контакта Гонзо», Осака); 4-часовой концерт-инсталляция с приготовлением риса «Voice» Tetsuya Umeda / «Голос» Тэцуи Умеды, Осака); документальный спектакль об украинских сиделках в Италии («Lighter Than Woman» by Kristina Norman / «Легче, чем женщина» Кристины Норман, Таллин); неудачный концерт с эффектами провала на киностудии («Fruits of Labor» by Miet Warlop / «Плоды труда» Мита Варлопа, Гент); концерт-инсталляция с одним инструментом и шестью нечеловеческими слушателями («Microcosm» by Philippe Quesne / «Микрокосм» Филиппа Кена, Париж); огромная шарманка со встроенным поворотным кругом («Z R w h d Z. Riga» by Krista and Reinis Dzudzilo/ «Z R w h d Z. Riga» Кристы и Рейниса Дзудзило, Рига); променад с незнакомкой/незнакомцем по заброшенной школе («HALL07» by TAAT and Festival School artists / «HALL07» компании TAAT и художников фестивальной школы) — это не исчерпывающий перечень постановок рижского фестиваля Homo Novus, который проходил с 5 по 13 сентября 2019 года. Мария Слоева уже второй год подряд знакомится с бесчисленным количеством нетеатральных пространств фестиваля и новыми художниками, которые работают в неконвенциональных условиях и создают сайт-специфические и междисциплинарные постановки. Она поговорила с художественным руководителем фестиваля Гундегой Лайвиня о программе этого года, зрителях и особенностях выпуска проектов.

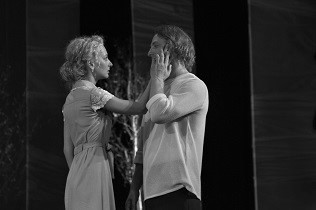

«Дядя Ваня». А. П. Чехов.

Театр Наций.

Режиссер Стефан Брауншвейг.Когда идешь на очередной спектакль по пьесе Чехова, ожидаешь если не чего-то радикального, то, по крайней мере, какой-то оригинальности. Ожидаешь зримого режиссерского переосмысления. Пьесы хрестоматийные, поэтому, по простой логике, требуется какой-нибудь контрапункт, спор с текстом или противоречивое решение, не очевидное из пьесы, адаптация с учетом прошедших со времен написания ста лет. Поставить Чехова «как есть» (автор рецензии понимает всю абсурдность и максимальную условность этого определения) — в общем-то, риск, самый настоящий. Стефан Брауншвейг, автор постановки в Театре Наций, рискнул, и получился спектакль, который не потрясает, но смотреть его очень приятно.

«Утополис».

Театральная группа Rimini Protokoll в рамках Международной театральной олимпиады.В симпатичных книжечках, которые участники спектакля получают перед его началом — и для записи впечатлений, и для успешного нахождения локаций, — сразу же обозначен главный референс: это, разумеется, «Утопия» Томаса Мора. Здесь же собраны отдельные реплики участников предыдущих показов: «Общество бы стало счастливее, если бы каждый пошел к психологу», «Я бы хотел видеть мир без интернета», «Я определяю счастье как отсутствие похмелья» и другие.

Обозначено здесь и то, что спектакль — это копродукция Манчестерского международного фестиваля, Театральной олимпиады 2019, Schauspiel Koln и Coventry UK City of Culture. «Утополис» — самый трудоемкий из проектов Театральной олимпиады 2019 и наименее популярный. Когда-то, в 2014 году, Rimini вместе с БДТ выпустили «Remote Петербург», открыв для нас ящик Пандоры сайт-специфика и экспириенса. Справедливости ради стоит отметить, что на месяц раньше тем же летом стартовал однодневный «Маршрут „Старухи“» Константина Учителя, но тогда Remote обошел его в общественном резонансе, взяв количеством показов. Вскоре в Москве обосновался (и успешно живет своей жизнью и сейчас) свой Remote, потом в Москве же были опробованы «Cargo Moscow», «В гостях. Европа» (этот спектакль в квартире был показан в 2017 году и в рамках петербургской «Точки доступа»), «Situation rooms» и «Зловещая долина» (спектакль c роботом), а на «Золотую Маску 2019» приехал «100% Воронеж».

«Мать».

Театральная компания Peeping Tom (Брюссель, Бельгия) в рамках Международной театральной олимпиады.

Режиссер и хореограф Габриэла Карризо, художник Диан Фурдринье, ассистент по драматургии Франк Шартье.Два мощных впечатления длящейся Театральной олимпиады — из Бельгии. Кажется, есть повод зарифмовать спектакль Габриэлы Карризо с «Землей Нод», виденной в июне, через мотив музея, музейного, — но как по-разному он работает в двух случаях! В опусе компании FC Bergman полотно Рубенса, волей случая зависшее посреди галерейной пустоты, стягивало рябь повседневности, как магический ракурс, некий над-смысл. В сегодняшнем спектакле «выставочный» пунктир, протянутый сквозь час действия, отчетливо ироничен, снижен. Но это не слишком веселая усмешка.

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

В Новосибирске прошел фестиваль уличных театров «Три вороны»

Фестиваль «Три вороны» появился в Новосибирске в 2009 году. Тогда он проходил в рамках инновационного форума «Интерра», через несколько лет — самостоятельно, а в последнее время не проводился. В этом году «Три вороны» появились снова, теперь под патронажем «Первого театра». Символично, что десять лет назад артисты «Первого театра», только возникшего в Новосибирске, шли по центру города в костюмах ворон и тащили за собой огромную конструкцию из коробок, обклеенных цветной бумагой. На картонном чудовище большими буквами было написано «Бездарность». В финале шествия артисты разрывали монстра на куски, потому что бездарность должна быть уничтожена, а путь для театра, вышедшего на улицы, открыт. Сегодня «Первый театр», уже в другом составе, вернулся к идее расширения театральных границ.

комментарии