-

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан.

Театр «Мастерская».

Режиссер Александр Баргман, художник Анвар Гумаров.Каждый, наверное, влюбляется именно в тот перевод пьесы Ростана, который познакомил его с пьесой. (Говорю о тех, кто любит этот шедевр французского неоромантизма. Потому что есть и такие... странные серьезные люди, которым она не по душе.) Нам с Александром Баргманом повезло влюбиться в один и тот же перевод — Владимира Соловьева. Я впервые встретилась с Сирано в исполнении Сергея Шакурова (Драматический театр им. К. С. Станиславского), а режиссер нынешней премьеры «Мастерской» тридцать лет назад, будучи совсем юным артистом, студентом, выходил на Александринскую сцену в толпе гвардейцев-гасконцев (спектакль его учителя, Игоря Горбачева, и Светланы Кудрявцевой): перевод Соловьева звучал у Александра Маркова — Сирано как естественная, искренняя речь, не как рифмованные строки.

-

XXVIII Международный фестиваль Divadelna Nitra в Словакии

В городе Нитра, что в полутора часах езды от Братиславы, в 28-й раз прошел Международный фестиваль Divadelna Nitra. Как это часто бывает в маленьких городах, на время мероприятия привычная жизнь горожан как будто останавливается — Нитра начинает жить фестивальной жизнью. То тут, то там встречаешь суетящихся волонтеров, повсюду афиши спектаклей, в магазине или аптеке тоже видишь людей с фестивальными сумками или браслетами. На площади у Театра Андрея Багара играет живая музыка, в художественной галерее неподалеку проходит выставка, посвященная теме фестиваля — «Лица свободы».

-

«Идиот». Инсценировка А. Прикотенко по роману Ф. М. Достоевского.

Театр «Старый дом» (Новосибирск).

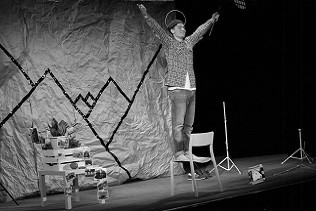

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.«Идиот» в «Старом доме» — четырехчасовое сочинение в трех актах, сюжеты романа Достоевского, переписанные на современный лад (автор инсценировки — сам режиссер спектакля). Епанчин — представитель бизнес-элиты, в российских традициях сращенной с властью, Ганя — его никчемная «шестерка», молодой карьерист, не представляющий свою жизнь вне системы; Мышкин — что-то вроде старомодного хипстера, человека, ориентированного, скорее, на европейское сообщество. Вообще, Мышкин здесь не философ, не идеолог, в спектакле отсутствуют его ключевые монологи про нравственность и христианство, Мышкин — скорее, явление, своей чуждостью, невписанностью в жизнь отечественных элит средней руки разрушающее отлаженный механизм этой жизни. В нелюбви к Мышкину признаются многие герои спектакля, но это отчетливое раздражение смешано с болезненной, непреодолимой тягой. Кажется иногда, что Мышкина вообще не существует — он такой коллективный фантом, возникший, чтобы вскрыть все болезненное, все покалеченное. В конце концов, чтобы все высказались.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Гроза». А. Н. Островский.

Няганский театр юного зрителя.

Режиссер Екатерина Гороховская, художник Анвар Гумаров.Народно-поэтическое начало пьесы Островского, о котором немало написано и сказано, в спектакле Екатерины Гороховской оборачивается поэзией с декадентским уклоном, берущей начало в самой жизни в ее сегодняшнем виде. Калинов — это любой российский городок, застрявший в 90-х и живущий по законам сермяжной правды. Здесь четкие пацанчики сидят на кортах, развлекаясь только водкой, половыми сношениями и разборками по понятиям.

Мир, выстроенный Гороховской, в определенном смысле мужской, в нем царят законы бинарных оппозиций: есть сильные и слабые, и прав тот, кто сильнее. Женщины здесь — самостоятельные, эмансипированные, но отчаянно жаждущие обратить на себя внимание мужчин.

-

«Я — женщина». Автор и режиссер Дмитрий Акриш.

Автор и исполнитель Ана Дауд. На фестивале SOLOВ анонсе спектакля «Я — женщина» сказано, что это история о столкновении с насилием.

Режиссер Дмитрий Акриш говорит, что этот спектакль «театральное испытание, через которое стоит пройти каждому, чтобы исследовать неукротимый женский дух и заново прочувствовать, с какой силой бьется сердце в каждом из нас».

Спектакль позиционируется как феминистский, а история — как автобиографическая. Английская актриса Ана Дауд играет себя. Но простите, со времен Золя и натуралистов ни в какую «жизнь в формах самой жизни» мы не верим. Есть отбор и художественная правда. Есть субъективный взгляд Дмитрия Акриша.

-

В Театре на Таганке поставили две новые пьесы об абсурде нашей реальности

В этом году «Таганка» неожиданно стала форпостом новой драмы и пополнила репертуар сразу двумя свежими топовыми пьесами с фестиваля «Любимовка». В конце прошлого сезона на малой сцене Лера Суркова поставила «Соседа» Павла Пряжко, победившего на Конкурсе конкурсов в рамках фестиваля «Золотая Маска». А в начале нынешнего Данил Чащин выпустил на большой сцене «Горку» Алексея Житковского, признанную лучшей пьесой 2018 года на фестивале «Кульминация». Причем обе постановки стали московскими премьерами этих текстов.

-

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер.

Национальный драматический театр Литвы на фестивале «Балтийский дом».

Режиссер Оскарас Коршуновас.Литовские актеры играют «Тартюфа» раскрепощенно, с видимым удовольствием. Еще и потому, что с мольеровских персонажей сбивают спесь. Никакого правильного поведения и готовых образцов добропорядочности. Кокетство Эльмиры нарушает все границы одноразового приема для того, чтобы разоблачить лицемера. Кокетство Эльмиры — это ее природа, ничем не замаскированная. Даже не природа, а сексуальный профессионализм. Эльмира, вернее, актриса, роскошная блондинка, берет для себя в «модели» звезд разной величины и происхождения, вплоть до Волочковой с ее оголтелым шпагатом.

Второй подобный удар нанесен Оргоном. Ничего добродушного, наивного в нем нет. Это эгоист и честолюбец. Он работает только на себя и на камеру (оператор следует за ним по пятам). Оргон полон энергии, и отнюдь не деревенской, патриархальной. Тартюф оказался при нем как удобный инструмент продвижения. (Куда? Об этом позднее.)

-

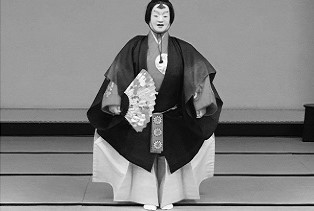

Вот уже 35 лет в Киото работает программа «Traditional Theater Training» (T.T.T.). Ежегодно около 30 человек, прибывающих в Японию со всего мира, встречаются здесь в надежде похитить у традиционного театра то, что, к сожалению или к счастью, похитить невозможно — уникальную технику. То, что сами актеры постигают чаще всего с самого детства (хотя есть исключения), получают от отца или деда, то, что иностранным соискателям предлагают воспринять за месяц очень интенсивного тренинга и работы с мастерами-наставниками. В этом году одним из участников тренинга стала автор этой статьи Леда Тимофеева, исследователь японского театра Кёгэн.

-

«Lõhe / Разлом».

Театральный центр Vaba Lava (Таллин — Нарва, Эстония).

Режиссер Юрий Квятковский, художник Ксения Перетрухина.Стоящие, как в толкиеновском фэнтези, друг против друга две крепости — Нарвская и Ивангородская — мгновенно дают каждому проезжающему представление о роли этого города в истории. На берегах реки Нарвы, где вторая, Ивангородская, крепость появилась вместе с границей, на протяжении веков встречались — или сталкивались — цивилизации. С течением времени граница становилась то более, то менее явной, пока в 1992 году между почти слившимися при СССР в единый организм городами не случился разлом: они оказались на территории разных государств. Нарва, отделенная от Ивангорода государственной границей, а от остальной Эстонии своим русскоязычным большинством, представляет собой уникальный объект для исследований. О результатах одного из них пойдет речь далее.

-

«За белым кроликом». М. Огнева.

Центр им. Вс. Мейерхольда и Творческий центр «Среда».

Режиссер Полина Стружкова, художник Александра Дашевская.Реальная трагедия стала поводом для пьесы Марии Огневой. Она сложно устроена — три плана постепенно плотно стягиваются в узел. Две девушки садятся в чужую машину, эта поездка становится для них последней. Матери требуют наказания убийцы. Третья девушка десять лет назад оставила подруг одних и теперь мучительно возвращается к тем страшным событиям, которые рифмуются в тексте с прыжком Алисы в кроличью нору. Сам Кролик объясняет: «Это кроличья нора. Если не прыгнешь, то никогда не узнаешь, что там. Такой вот закон кроличьей норы, я его сам придумал».

-

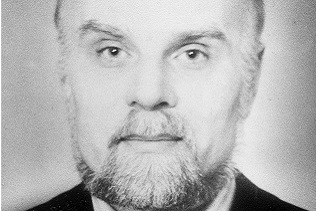

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Причал. Воздух детства». Г. Шпаликов.

Омский академический театр драмы.

Режиссер Борис Павлович, художник Ольга Павлович.Борис Павлович обратился к творчеству Геннадия Шпаликова и поставил в Омском театре драмы не только его первый сценарий — «Причал», но и последний — «Воздух детства».

Первая омская постановка Павловича была осуществлена на камерной сцене: «Жизнь» по повести Л. Толстого воссоздавала тонкую, мерцающую, музыкальную и фатальную атмосферу линчевского «черного вигвама». Спектакль по Шпаликову появляется на большой сцене и во многом повторяет приемы, использованные режиссером в постановке по Толстому. «Причал» — это история-атмосфера. Сначала погружаешься в атмосферу кинозакулисья. Действие разворачивается в огромном пустом кинопавильоне (художник Ольга Павлович), но если в «Причале» историю из ничего создают люди, то «Воздух детства» начинается с того, что пустого пространства не остается вообще — все заполняет реквизит, детально воссоздающий быт 70-х.

-

«Занос». В. Сорокин.

Театр «Практика» и «Мастерская Брусникина».

Режиссер Юрий Квятковский, художник Полина Бахтина.«Занос» — «что-то вроде пьесы» Владимира Сорокина, которое превратил в пьесу Михаил Дегтярев, а поставил в театре «Практика» Юрий Квятковский. Спектакль начинается до звонка — собравшихся в фойе зрителей молодой человек с предупредительной настойчивостью отправляет в затемненное помещение, каждому вручают наушники и проводят краткий инструктаж, сопровождаемый бодрым «Родина слышит!». Все вместе напоминает вербовку или тайную сходку.

-

«Парк крушений. История одного острова».

Театр Нантер-Амандье (Нантер, Франция) на Новой сцене Александринского театра в рамках Международной Театральной олимпиады.

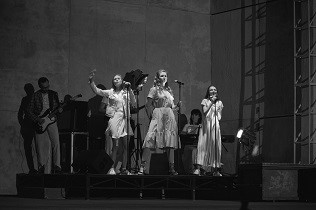

Режиссер Филипп Кен.«А где трагедия?» — недоуменно переговариваются зрители, выходя из зала. А нет ее! Сложно представить, что люди, оказавшиеся после крушения самолета, упавшего в море, на необитаемым острове, не впадут в истерику и не станут есть друг друга, а примутся танцевать, обмотав чресла пластиковыми ветками, а под финал вообще устроят вечеринку с коктейлями.

-

Каждые два года в сентябре Самарский театр юного зрителя «СамАрт» собирает театры России на фестиваль «Золотая репка», которому в этом году исполнилось 25 лет.

Изменился ли за эту четверть века театр для детей? Или по-прежнему торжествует «театр детской радости», где юным поколениям предъявляется вечный праздник жизни, в которой нет ни страданий, ни одиночества, ни смерти? Российские театры, безусловно, начали меняться в сторону честного разговора с детьми и подростками. Но, разумеется, этот процесс происходит не везде. Фестиваль «Золотая репка» проявил многие проблемы, существующие в ТЮЗах, и поставил много вопросов. Иногда на них даже удавалось получить ответы.

-

«Средство Макропулоса». Л. Яначек.

Цюрихская опера.

Дирижер Якуб Хруша, режиссер и сценограф Дмитрий Черняков.«Средство Макропулоса» Леоша Яначека — странное и противоречивое произведение. В 1923–1925 годах композитор положил на музыку только что написанную и очень эффектную пьесу своего соотечественника Карела Чапека. Последняя, однако, являет собой довольно поздний рецидив расхожей темы: оперная дива, сегодня знаменитая и почитаемая, но с темным прошлым, скрывающим сексуальный либертинизм. Этот стереотип, помноженный на фантастическую способность героини жить больше 300 лет и иметь бесчисленное количество любовников и незаконно прижитых — и брошенных — детей, накладывается на другой: стареющая дама, хитро скрывающая свой возраст и заманивающая в ловушку молодых людей. Возможно, для Чапека весь этот сюжет был поводом поговорить об обществе, где тяжба об имении может идти больше ста лет и только пришествие фантастически-живого свидетеля, проставляющего подписи за особ, давно числящихся умершими, может что-либо разрешить. Об обществе, где в конце концов оказывается не нужен рецепт вечной жизни — потому как все «зиждется на краткосрочности жизни»: договоры, пенсии, страхования и уж тем более брачные контракты.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Выборге с 15 по 22 сентября проходил первый Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот», его программу составили спектакли из Аргентины, Испании, Норвегии, Польши, России и Финляндии.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

комментарии