-

«Ленинградка».

Государственный академический Центральный театр кукол им. С. В. Образцова (Москва). В содружестве с Театром-студией «Куб».

Идея и режиссура Дениса Шадрина, Алексея Шишова, Бориса Константинова, художник по куклам Виктор Антонов.

В рамках БТК-ФЕСТа.В «Ленинградке», кажется, два мира. Первый — мир реальный, видимый, посюсторонний: пространство черно-белой хроники, хроники блокадного, вымирающего Ленинграда. Настоящие кадры разных периодов блокады, смонтированные, транслируются на огромных размеров экран.

Здесь все чрезмерно громко: грохот разрывающихся снарядов спорит со звуками оглушающих сирен, вечно трындычащих военных грузовиков, не умолкающих выстрелов и людского крика. Мир, теперь уже от нас далекий, а потому — плоский. Парадокс: живой план, подлинно людского существования и неподдельного страдания, дан как неживой. Мы точно смотрим кино, кем-то отрефлексированное, зафиксированное раз и навсегда, не требующее нашего вмешательства. Здесь ничего не изменишь, ничем не поможешь — можно только созерцать.

-

«Дон Жуан в Венеции». Д. Лохов, С. Логинова.

Архангельский театр кукол.

Режиссер Дмитрий Лохов, сценография, куклы, костюмы Елены Николаевой.

В рамках БТК-ФЕСТа.Еще в Древнем Риме придумали пародировать мифы, бывшие в греческом театре сюжетами трагедий, — этот жанр получил название «паратрагедия». Боги и цари вели себя в паратрагедиях почти как сатиры. Выводя легендарных героев в кукольном балагане, Дмитрий Лохов в общем-то проделывает с прославленными пьесами сходную операцию. В них вскрывается что-то такое, чего мы, несмотря на тысячи сценических версий, не знали. Режиссер не забывает о «бороде» театральной традиции и сознательно ее травестирует, лихо смешивая, казалось бы, совершенно разные стилевые направления и сценические сюжеты. В результате возникает настоящее раблезианское единство — единство ярмарочного балагана, где находится место и соленым шуткам, и театральным цитатам.

-

«Кот стыда». Т. Сапурина, Ю. Тупикина, И. Васьковская.

Российский академический Молодежный театр.

Режиссер Марина Брусникина, художник Николай Симонов.Новый спектакль РАМТа «Кот стыда» представляет три одноактные пьесы молодых драматургов. Не знаю, специально или нет, но вышло так, что каждый сюжет укладывается в одну и ту же схему: живет девочка в провинции, где «все дебилы, детям взрослые дают самогон, девочки делают аборты с четырнадцати лет, а соседи ненавидят друг друга». Один и тот же пейзаж за окном убогой пятиэтажки. Девочка хочет вырваться, убегает-уезжает, у кого-то получается, у кого-то — нет. С мамой и бабушкой (отцы отсутствуют) отношения ужасные. Все несчастны. В последней пьесе, правда, случается хеппи-энд, но какой-то ненастоящий, искусственный, как в рождественской сказке... Но обо всем по порядку.

-

«Догвилль». Л. фон Триер.

Театр «Сцена-Молот» (Пермский академический Театр-Театр).

Режиссура и сценография Андреаса Мерц-Райкова.Пожалуй, первое, что вспомнит каждый, смотревший фильм «Догвилль», это город, нарисованный, как в известной песне, мелом. В своем новом спектакле по одноименному сценарию Ларса фон Триера Андреас Мерц-Райков «выжигает» из памяти зрителей все нарочито условные улочки, дома, магазины, которые были представлены в фильме. Мерца волнует сама история, рассказанная фон Триером в этих иллюзорных декорациях. Перенося киносценарий в пространство театра, он ставит спектакль по своим условиям игры, хотя и близким эстетике фильма, так как эти условия задает система эпического театра Бертольда Брехта, в которой давно и успешно работает Андреас Мерц.

-

Новый региональный проект «Театр Наций FEST» впервые прошел в еще недавно закрытом городе Мирном. В алмазной столице Якутии при поддержке компании «Алроса» не только показали московские спектакли с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой, но и провели лабораторию документального театра — ее героями стали местные жители.

Мирный — это город, которого не должно было быть. Не должно по всем законам природы. Потому что нельзя построить город на болотах, в непроходимой тайге и на вечной мерзлоте, живя в палатках и летом, и зимой, когда морозы достигают 70 градусов.

-

«Убить Кароля». По мотивам пьесы С. Мрожека «Кароль».

Пензенский кукольный театр «Кукольный дом».

Режиссер Владимир Бирюков, сценография и костюмы Виктор Никоненко.Три субъекта, три действующих лица: Окулист, Внук, Дедушка. И не менее действующий объект: ружье. А «если есть ружье — надо стрелять!» — бойко утверждает главный персонаж — доктор. И, в общем, стреляют, находя жертву — мифического условного Кароля — в каждом из присутствующих, видя его во всяком пациенте, приходящем на прием к врачу.

-

«Спасти камер-юнкера Пушкина». История одного несостоявшегося подвига. По пьесе М. Хейфеца.

Театр на Васильевском.

Режиссер Олег Сологубов, художник Петр Шерешевский.Был у меня когда-то проект: купить семь одинаковых бюстиков Пушкина, раскрасить в цвета радуги и расставить на рояле или каминной полке. До некоторой степени он реализован в новом спектакле Театра на Васильевском. Только бюсты здесь разнокалиберные, белые, красные, черные. Набор красок в спектакле сводится к очень скромной фотографической гамме. Белый человек, белая голова, белая лошадь. Черная речка. И чуть ли не сказка про белого бычка.

Кроме бюстиков сценический антураж ограничивается кубиками, которые подошли бы младенцу Пантагрюэлю. Их окрашенные грани складываются в хрестоматийную картинку последней дуэли Пушкина (литография по акварели К. Н. Чичагова рассылалась в 1880 году подписчикам журнала «Будильник» и с тех пор многократно репродуцировалась). Кроме того кубики служат импровизированными столами, барьерами и лежанками, а на чистых гранях их можно рисовать маркером.

-

«Игрок». Сцены из романа Ф. М. Достоевского.

Большой драматический театр им. Г. А.Товстоногова.

Режиссер Роман Мархолиа, художник Владимир Ковальчук.Писать об этом спектакле не входило в мои планы ни до просмотра, ни во время представления, ни после него.

Не будучи любителем грохочущего китча, трэша, панка и кабаре в одном флаконе, не радуясь кислотно-клубной атмосфере этого «Игрока» и уж точно не восторгаясь добросовестно-неугомонной режиссурой Р. Мархолиа, оснащающего каждый сантиметр сценического пространства и каждый дециметр действия каким-нибудь аттракционом (варианты: вокалом/танцем/кино/видео/следящей камерой...), я хотела тихо пройти мимо этой грохочущей и слепящей премьеры БДТ.

-

«Сказка о семейном счастье или Сверчок на печи». Ч. Диккенс. Инсценировка Н. Лапиной и студентов мастерской.

Учебный театр на Моховой. Мастерская С. Д. Черкасского. Постановка и музыкальное оформление Натальи Лапиной.«Вы помните, какие тогда были дни, чем был насыщен воздух... Уже глазам близоруким или затуманенным, умам легкомысленным или заугаренным открывалось отчетливо: влечемся мы в некую бездну, в разорение и озверение, обрекаемся гибели» — с этих слов почти сто лет назад Н. Е. Эфрос начал свою статью «Сверчок на печи». Сегодня не нужно придумывать другого начала, исторический контекст вековой давности закономерно превратился в контекст современности. И в этом времени молодые студенты, как тогда студийцы, создают своего «Сверчка» на сцене Учебного театра.

-

Вчера в Петербурге открылся II БТК-ФЕСТ «Russian case». Открытие было аранжировано в фойе Большого кукольного театра стиле a la russe — с медведями, цыганами, самоварами и баранками, силачами, гнущими пусть не подковы, но гвозди. Если год назад в программе были преимущественно европейские спектакли, не обязательно и не вполне кукольные, но созданные генетически связанными с театром кукол циркачами, танцовщиками и художниками, то в этом году в ней собраны спектакли, сделанные исключительно в России (Воронеж, Архангельск, Челябинск, Хабаровск. Москва, Петербург), мастер-классы, лекции, бэби-театр, фабрика анимации. По вечерам — живая музыка и танцы. Только отборщики и продюсеры в этом году — заграничные. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию афишу фестиваля. А о его спектаклях и событиях будем рассказывать по ходу дела.

-

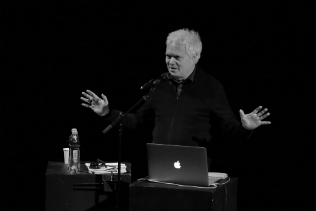

На Новой сцене Александринского театра прошла лекция режиссера и композитора Хайнера Гёббельса «Полифония дисциплин»

Поводов к личному знакомству с российской публикой два — спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» в Электротеатре «Станиславский» и книга «Эстетика отсутствия», вышедшая в России в переводе Ольги Федяниной. Пока что все — в Москве. А в Петербурге — очень театральная, как все хорошие лекции, и четко структурированная, как все спектакли немецкого режиссера, встреча с интересующимися, которых оказалось на удивление много.

-

С 16 ноября «Петербургский Этюд-Театр» в пространстве «Скороход» проводит Лабораторию современной режиссуры и драматургии «ЛИХОРАДКА. Любовные дуэты». В рамках лаборатории будут показаны спектакли «Этюд-театра» и «Театра. doc», Талгат Баталов, Джулиано Ди Капуа, Войтек Урбански и Артем Устинов проведут читки пьес, пройдут концерты групп «Курара» и «Не‘мой фронт», . Сегодня же в «Скороходе» будет показан спектакль, за короткое время утвердившийся в статусе легенды. О нем у нас статьи Павля Руднева и Галины Брандт.

-

«Наташина мечта». Я. Пулинович.

Северный драматический театр им. М. Ульянова (г. Тара).

Режиссер Константин Рехтин.Каждые два года омский «Пятый театр» проводит фестиваль «Молодые театры России». В этом году был юбилейный, десятый. Он впервые проходил без директора театра Александры Юрковой, которая умерла во время операции на сердце. Проходил вопреки всему. Не было денег. Не срабатывали прежние договоренности. Не смогли приехать какие-то театры. Но все-таки фестиваль прошел благодаря усилиям всей команды «Пятого театра», которая решила свой уникальный фестиваль отстоять. И даже была проведена лаборатория, на которой свои эскизы по русской классике показали молодые немецкие режиссеры. Но написать хочется о самом сильном не только художественном, но и жизненном впечатлении, которое оставил фестиваль.

Северный драматический театр имени Михаила Ульянова в формат фестиваля вписывается идеально. Театр действительно молодой, он открылся в 2002 году. Соответственно, возраст у него просто-таки отроческий.

-

«Коронация». М. Модзелевский.

Русский театр Эстонии (Таллин).

Режиссер Игорь Лысов, художник Изабелла Козинская.Торжественно и горестно поднимается к резному потолку финальная песня, и слышится после слов «ты король» то ли «ад любви», то ли «от любви». И то и другое верно для спектакля «Коронация», в котором главный герой Мацек живет в аду любви, а все его несчастья от нелюбви: он нелюбимый сын и муж. Три семьи, завязанные родственными отношениями в один крепкий узел, похожи в своих несчастьях. Многословная пьеса Модзелевского, обросшая, как дно давно затонувшего корабля ракушечником, мелочными разборками, стремится обобщить опыт тривиальной семьи как королевской династии. Сын — всегда наследник, даже не важно чего — королевского трона или кресла-качалки.

-

«По дороге в...». По роману Ф. Достоевского «Преступление и наказание».

Московский ТЮЗ.

Автор Кама Гинкас.Когда-то, четверть века тому назад, Гинкас ставил «Преступление и наказание», выстраивая сюжет вокруг жестокой игры по-мефистофелевски безупречного Порфирия Петровича в исполнении Виктора Гвоздицкого и Раскольникова-иностранца (его играл швед Маркус Грот, лишь в кульминационные моменты переходивший на неродной, изломанный русский). Теперь, возвращаясь к роману Достоевского, Гинкас ставит в центр истории Свидригайлова — страстного, желчного до болезненности, во всем чрезмерного, авантюриста.

-

13 ноября в театре «За Черной речкой» открылся очередной фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм «АrtОкраина». Предлагаем вашему вниманию афишу фестиваля. Каждый день авторы ПТЖ будут отражать текущие события фестиваля в комментариях к записи блога.

-

В Воронеже завершился первый Детский театральный фестиваль «МАРШАК»

Выражение «Воронеж — город куража!» считается здесь неофициальным девизом. Придуман он не так давно: лет пять назад, когда особенно актуальной стала тема брендинга территорий. Увлечение искусством граффити прошло, а девиз остался: красуется себе на фасаде ночного клуба аккурат на центральном проспекте — проспекте Революции.

Видимо, так оно и есть: затеять фестиваль в разгар кризиса — на это требуется немало смелости, даже мужества. Однако быть смелым Михаилу Бычкову не впервой: он уже несколько лет подряд проводит на территории родного города Международный фестиваль искусств, а теперь организовал театральный форум для детей, посвященный уже не Андрею Платонову — другому уроженцу Воронежа, Самуилу Маршаку (в ближайших планах — молодежный фестиваль поэтического искусства «Мандельштамфест»).

-

«Репетиция». На музыку Ф.-Й. Гайдна. По мотивам кинофильма Ф. Феллини «Репетиция оркестра».

Театр балета имени Леонида Якобсона на сцене БДТ.

Хореограф Константин Кейхель.Театр начинается с вешалки, а спектакль — с программки. Премьера маленького одноактного балетика Константина Кейхеля «Репетиция» в Театре имени Якобсона началась с целой страницы текста комментариев хореографа. Призвав на помощь своим хореографическим свершениям печатное слово, автор спектакля сообщил, что идею постановки ему подарил ни больше ни меньше фильм Федерико Феллини «Репетиция оркестра». Хореограф изложил краткое содержание приготовленного к просмотру зрелища и снабдил его пространными изречениями вроде ответа на анекдотический вопрос со школьных уроков литературы: «Что хотел сказать автор?»

-

«Саша, вынеси мусор!». Н. Ворожбит.

Центр имени Вс. Мейерхольда.

Режиссер Виктор Рыжаков, художник Ольга Никитина.В темном пространстве зала остро пахло едой. Остро! Следовало идти на запах.

Ну, я-то знала, что пьеса начинается с приготовления поминок в доме Кати и Оксаны. И потому кухонный стол, на клеенке которого сочным натюрмортом (просто полотно неизвестного художника «Жизнь как таковая») были разложены зелень-помидоры-репчатый лук, недоразделанная селедка, бутылка подсолнечного масла, — я сразу поняла как поминальный. На сковородке кипели в масле грибы (вариант — лук с салом), и собравшиеся зрители тесным строем некоторое время окружали этот «театр объекта», замерев перед картиной живого, сочного съестного и надеясь, что какое-то действие начнется уже здесь.

-

«Молодая гвардия». История мифа в трех частях

Театр «Мастерская».

Режиссеры Максим Диденко и Дмитрий Егоров, художник Евгений Лемешонок.Эту заметку трудно начать. Широк выбор вариантов. Приподнято: «Не так давно Григорий Козлов выпустил здесь нашумевший „Тихий Дон“, и публика требовала продолжения. Продолжение мастер поручил двум своим ученикам — Максиму Диденко и Дмитрию Егорову, которые поставили эпический спектакль о трагедии, происшедшей на той же земле двумя десятилетиями позже». Молодежно: «Публику „Мастерской“, привыкшую к лирическому бытоподобию, вышибают из колеи с первой же сцены. Вместо ходульной театральной героики по лекалам соцреализма, приходящей на ум, когда слышишь название „Молодая гвардия“, здесь царит современный театр, провокативный и формально изобретательный». Раздумчиво: «Театр „Мастерская“, придумав редкую форму диптиха для двух молодых режиссеров и предложив им роман Фадеева как материал для творческого осмысления, хорошо угадал, дав возможность Диденко завершить свою „украинскую“ трилогию, начатую „Конармией“ и „Землей“, а Егорову — развить любимую тему инициации подростка взрослым миром на экстремальном, трагическом материале». Можно даже раздраженно: «Названия, подобные „Молодой гвардии“, все чаще стали мелькать в репертуарных афишах наших театров, отдающих дань очередной конъюнктуре — теперь на реинкарнацию советских идеологем. Хорошо, что в данном случае честность и гуманизм молодых режиссеров почти полностью растворяют казенный патриотический пафос, которого с ужасом ждешь от этого спектакля».

комментарии