-

Вообще, вам не кажется чудом то, что мы завершаем 32-й год нашей истории? И все выходим и выходим... Нам кажется. Со всех ракурсов. И совершенно в жанре новогоднего тоста хотелось бы поблагодарить всех читателей и коллег за финансовую помощь в виде донатов, капающих нам из-под кнопки «Помощь» на сайте каждый месяц. А театрам — за предоставленную рекламу. Это то, что иногда кажется чудом, иногда результатом непосильного труда: мы выходим.

Центром номера, конечно, является «Память»: старое (но неопубликованное) интервью с Риммой Павловной Кречетовой о ее репрессированном роде и переписка Инны Натановны Соловьевой с Анатолием Мироновичем Смелянским (она, надеюсь, скоро станет выдающейся книгой). Кречетова и Соловьева — старейшие, сильно за девяносто, очень разные — ушли в этом году, этими публикациями мы их провожаем.

А еще мы обратились к зрителям «уходящей натуры» (возрастной ценз 50–75) с просьбой зафиксировать главные театральные мгновения своей жизни в биографических заметках. А еще — процесс... Театр растет вопреки катку — как трава через асфальт. Честные, частные, зависимые и независимые — их много. В основном, конечно, мы рецензируем премьеры в блоге, лишь кое-какие темы повторяя на бумаге, так что в блог вы ходите, ходите. Хотя бы для сравнения авторских позиций.

Словом, театр жив и нам того же желает. А мы вам, дорогие читатели и коллеги.

Содержание номера

Марина Дмитревская. К читателям и коллегам -

«Мроіва».

Белорусский государственный театр кукол.

Режиссер Евгений Корняг, художник Татьяна Нерсисян.В Белорусском государственном театре кукол случилась «Мроіва» -попытка изучить свои корни через быт и традиции белорусских деревень. Сценическое высказывание было создано известным трио: Евгений Корняг (режиссура) — Татьяна Нерсисян (сценография) — Екатерина Аверкова (музыка). С момента первых анонсов будущая постановка интриговала и провоцировала на постоянные размышления и догадки: что это будет и как это будет? Каждая работа этой постановочной группы является частью одной многоплановой художественной системы, однако в то же время оказывается уникальной для творческой биографии самих авторов. И здесь ситуация не меняется: постановка оказывается одновременно новаторской и стилистически характерной для Евгения Корняга и его соавторов.

-

«Тартюф». Ж.-Б. Мольер.

Театр Наций.

Режиссер Евгений Писарев, художник-сценограф Зиновий Марголин.В двухъярусном интерьере дома Оргона все очень сдержанно, респектабельно, дорого. Оливковое пространство бесшумно стерилизует от явно несуществующей пыли и нарядно накрывает большой стол внизу, в центре столовой почти бестелесная обслуга, которая потом рассеивается. Ею безмолвно управляет очкастая, со стянутыми в пучок волосами, закованная в черный брючный костюм, как в латы, и вместо щита вооруженная MacBook’ом Дорина Анастасии Лебедевой, повышенная режиссером в должности до менеджера по дому, но пониженная в бойцовских качествах и умении плести интригу. Журчит французской речью и музыкой плазменный экран слева на стене, живет собственной жизнью. И вот после того, как публика полной грудью вдохнула разлившийся по сцене аромат больших французских денег, сверху из своих комнат поочередно, словно в дефиле, спустились к завтраку члены семейства.

-

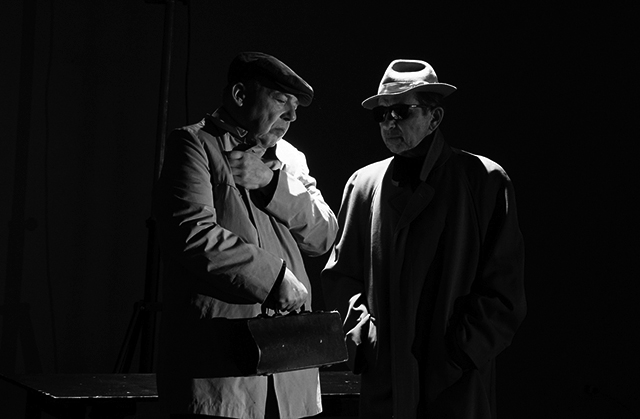

«Мой бедный Марат». А. Арбузов.

Театр «Мастерская».

Режиссер Александр Баргман, художник Георгий Пашин.Отчего бы не начать с песни, не назвать песенной строкой заметку, если задача — написать о спектакле, в котором заняты трое и каждому назначен особый номер, именно с песней. Слова, мелодии бьют без промаха — под ложечку, в точном расчете на аффективную память. Окуджава, Городницкий, Клячкин — это и монтажная склейка, и еще то, что к пьесе Арбузова «Мой бедный Марат» приплюсовано, добавлено «от себя».

-

«Три». С. Саксеев.

Камерный театр Малыщицкого.

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина.Мне хочется каяться, милые сестры... Как нетерпима я была еще четверть века назад, когда сравнивала переложения классических пьес на язык родных осин — с приноровлениями XVIII века. Ну помните беднягу Лукина, который старался сделать европейскую драматургию понятней для русских Митрофанов и называл Жана Ваней, Луизу Лизаветой, переселял их из французской деревни на русский сеновал... Конечно, помните, не сомневаюсь.

Теперь не то, не то, теперь перекладывают тотально, перекладывают с упоением, с восторгом, играют вдохновенно, не просто переодеваясь в современное платье. Нет, нынешняя театральная игра «Что? Где? Когда?» имеет сверхзадачу — «найди новые предлагаемые». Искать новые предлагаемые — занимательнейший, увлекательнейший, кстати, квест. Что такое «Воскресение» сегодня, и кто нынче Нехлюдов? Где могли бы развернуться «Дачники» или «Дядя Ваня»? Когда происходит действие «Мадам Бовари» или вот спектакля «Три» по следам «Трех сестер»?

-

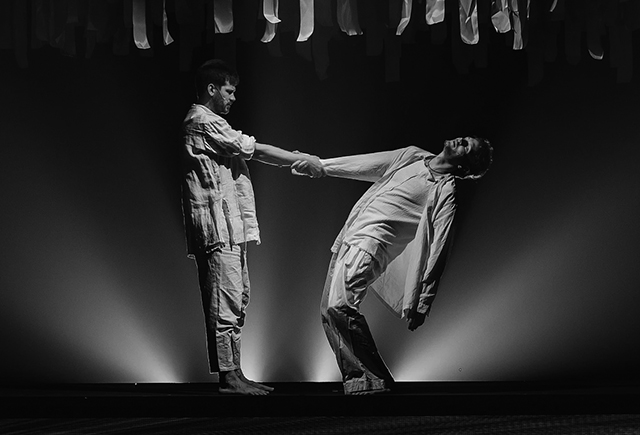

«Гранатовый браслет». А. Куприн.

Театр современного искусства (Краснодар).

Художественный руководитель Анна Агеева, художник-постановщик Стефания Филатова, хореограф-постановщик Лёша Кот.Фойе провинциального театра украшено к Новому году: гирлянда, бумажные буквы, ярко, блестяще...

Черный провал сцены разделен на три части: тьма в центре, белыми буквами «Гранатовый браслет» слева, справа — белыми же буквами «Бессонные ночи на северном побережье Черного моря».

Одновременно со зрителями, медленно и незаметно, словно тени, на стулья садятся актеры. На противоположную часть сцены горничные выносят кресло, подушку, накидывают сверху белую простынь. В это кресло так же замедленно садится Глеб Алкидов — Василий Шеин. Глубина сцены окрашивается в серо-туманную проекцию Черного моря под низкими зловещими облаками. Так в Театре современного искусства начинается спектакль «Гранатовый браслет» по мотивам одноименной повести А. И. Куприна, премьерные показы которого прошли 13 и 14 декабря.

-

«Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты». По мотивам произведения В. Ливанова, Ю. Энтина и Г. Гладкова «Бременские музыканты».

Новосибирский театр «Старый дом».

Режиссер и художник Антон Федоров.Я уверен, что на голубом глазу ставить сейчас произведение «Бременские музыканты» как ни в чем не бывало — значит расписываться в своем творческом бессилии. Хотя бы потому, что советская мультипликационная дилогия скрывала в себе много подтекстов и была ни больше ни меньше, а нечаянной предтечей знаменитого Вудстока. (Стоит только взглянуть на образы бродячих музыкантов, срисованных с культовых героев эпохи рок-н-ролла — Джимми Пейджа, Яна Пейса, Билла Уаймена, Пола Маккартни, Мика Джаггера и конечно же Элвиса Пресли.) Однако ставят. Чаще всего как невыразительную, лишенную какого бы то ни было смысла сказку, делая упор в основном на всем известные песни. Так было, к примеру, и с недавним фильмом Алексея Нужного, решившего, как кажется, доказать братьям Фаррелли, снявшим фильм «Тупой, еще тупее», что герои все-таки могут быть совсем невменяемыми в художественном смысле этого слова. И это очень обидно. Потому что в этой истории изначально заложен большой потенциал для большого художника.

-

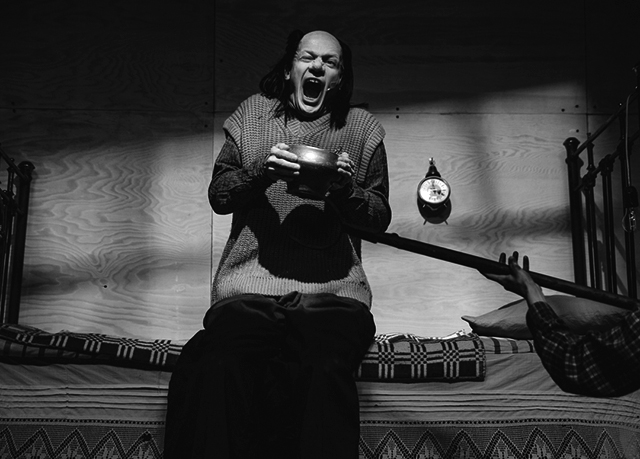

«Мнимый больной». Ж.-Б. Мольер.

Небольшой драматический театр.

Режиссер Кирилл Сёмин, художник Алена Ромашкина.Есть случаи в театральной жизни, которые совершенно обезоруживают, и лучше таких случаев, кажется, ничего нет.

Отказывают ключи, которые всегда страшно потерять, но еще невероятнее, если они вдруг не подходят. Или дети задают вопрос о том, что вроде давно известно, но ответить невозможно. В общем, дверь открыта, а вы ковыряетесь в замке — ответы есть, но они ничего не объясняют. Что-то такое случится с вами, если вы побываете на спектакле НДТ «Мнимый больной»: подумаете, давно я так не смеялся в театре, а потом на вас нахлынет почему-то даже пугающее чувство, мол, а что это было?

-

«Космос». По рассказам В. Шукшина.

Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина.

Режиссер Андрей Шляпин, художник Ольга Вологина.На фестивале «Камский», который раз в год собирает в одном из городов Пермского края спектакли всех муниципальных театров, был показан спектакль Лысьвенского театра драмы имени Савина «Космос». Его поставил Андрей Шляпин по рассказам Шукшина.

-

«Маленький принц». А. де Сент-Экзюпери.

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь».

Режиссер Антон Оконешников, драматург Анастасия Букреева, композитор Ирина Брондз.Появившаяся на свет больше восьми десятков лет назад повесть «Маленький принц» и сегодня обладает особой исцеляющей силой. Антуан де Сент-Экзюпери, человек подлинной внутренней свободы и огромного сердца, создал настоящий концентрат смыслов, понятный и детям, и взрослым, дарующий смысл и надежду. Книга помогает осмыслить, что есть жизнь и смерть, любовь и одиночество, потеря и обретение себя.

-

«Женитьба, или Последний пункт одиночества». По мотивам пьесы Н. В. Гоголя.

Театр на Садовой («Приют комедианта»).

Текст и режиссура Андрея Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.Ах, почему провидение не дало мне в руки острое и тонкое перо. Такое, чтобы хотя отчасти напоминало перо несравненного Николая Васильевича. Пожалуй, именно он лучше всех смог бы описать это сценическое произведение его имени. Или хотя бы его герой, восторженный, прекраснодушный помещик Манилов. Каким же еще слогом можно отобразить эту самонадеянную ноздревщину? Увы, судьба не дала ни пера, ни восторга, ни даже таланта записного фельетониста, наделив нравом и манерами Собакевича. Придется довольствоваться тем, что есть: первое слово, возникшее в моей грубой голове и нечувствительном сердце по окончании просмотра, было «чудовищно». Слово это настолько неприязненно и исчерпывающе передавало мое отношение к увиденному, что я некоторое время не знал, что к нему добавить.

-

«Старший сын». А. Вампилов.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер и художник Андрей Калинин.Идею поставить в МХТ «Старшего сына» трудно назвать оригинальной. В одной только Москве это уже, если не ошибаюсь, третий «сын» — пьеса идет и в Театре на Таганке, и в Театре Маяковского, где Сарафанова-папу играет Игорь Костолевский. Впрочем, в новом спектакле Андрея Калинина эту роль исполняет Александр Семчев, и уже одно это обстоятельство могло бы оправдать всю затею. Ведь в большом и разнообразном сценическом багаже замечательного артиста Семчева явно не хватало именно Сарафанова — ну, разумеется, его роль! Однако оказалось, что помимо прекрасного Сарафанова-старшего в спектакле Калинина нашлись и другие притягательные магниты.

-

«Красная Шапочка».

Пространство «Внутри».

Режиссер Гоша Мнацаканов, художник Маруся Павлова.Даже если долго, долго, долго настраивать себя на то, что в спектакле под названием «Красная Шапочка» не будет пирожков, бабушки и вопроса «а почему у тебя такие большие..?», без груза ассоциаций и ожиданий переступить порог зрительного зала практически невозможно. Само слово «сказка» подсвечивает выгравированные в сознании каждого человека сюжеты, знание которых вынуждает нас предсказывать то, что мы сейчас увидим. Премьера Гоши Мнацаканова — это замысловатая игра с архетипическим мышлением: то в поддавки, вызывающие радость узнавания, то в разрушающуюся башню из деревянных брусочков — оставь, входящий, надежду предугадать ход событий; кашу кушай да сказку слушай...

-

«Хор идентичностей».

Независимый проект Зары Демидовой.

Режиссер Карина Бесолти, драматург Елена Саморядова, композитор Фати Бесолти, продюсер Юлия Чурилова«Хор идентичностей» в исполнении перформера Зары Демидовой звучит то тревожно, то ласково, то пронзительно-печально, то декламационно-бодро. Она — это каждая женщина, столкнувшаяся с сексуальной объективацией, уничижительно-снисходительным отношением, каждая соло-мама, каждый рано повзрослевший человек. И в то же время — это сама Зара, исключительно Зара, автор исполняемого текста, который написан именно про нее.

-

«Мороз». К. Стешик.

Пермский академический «Театр-Театр».

Режиссер Борис Мильграм, художник Ольга Шаишмелашвили.Бориса Мильграма вряд ли можно назвать режиссером, яро увлеченным «новой новой драмой». Оттого обращение к пьесе Константина Стешика, одного из самых популярных в сегодняшнем постсоветском театре драматургов, — факт уже интригующий. Тем более что до этого «Мороз» ставился чрезвычайно мало. А на уральских полях — только в Свердловском театре драмы (режиссер Дмитрий Зимин).

-

«Завтра была война». Б. Васильев.

Театр имени Пушкина (Москва).

Режиссер Владимир Киммельман, художник-постановщик София Егорова, композитор и концертмейстер Родион Аверьянов.Шестнадцатилетние персонажи повести Бориса Васильева, столетие которого отмечается в этом году, одногодки автора. Он знал хорошо, слишком хорошо, о чем писал. Но сочинялось это все уже в ином времени, в 1976 году, вслед за повестями «А зори здесь тихие», «В списках не значился».

-

Сегодня юбилей Алисы Фрейндлих.

Ах, Алиса!..

В прошлом году Театр Ленсовета отпраздновал 90 лет.

Получается, она всего на год младше главного театра своей жизни.

В финале юбилейного вечера Михаил Боярский вручил ей камертон. Это была лучшая мизансцена, которую можно было сочинить и представить. Алиса прижала камертон к щеке, гениально сыграла трехсекундную сцену смятения, изумления, счастья... взяла тон — и труппа отозвалась гулом.

-

«Шинель». Н. В. Гоголь.

Пространство «Внутри».

Режиссер Антон Федоров, художник-кукольник Лена Лисаускас.Иса-а-акий. Невский. Досто-евский. О! Зимний? Ох! Летний? Идет Акакий по городу из дома на службу, со службы домой, летят ему навстречу знакомые места вместе с метелью, что продувает худую шинельку на худой фигуре.

-

О фестивале исполнительских искусств Voices

«Я хочу кое-что вам сказать. Что-то очень важное!» — тоненькая рыжеволосая девушка набирает в легкие воздух, и напряжение, повисающее на сцене, перелетает в зал; на минуту даже забываешь, что это провокация и ничего важного давно уже сказать невозможно, слова и смыслы обесценены в прошлых веках, их повторение давно уже не порождает даже досады. Но театр — старомодное заведение, здесь еще можно ощутить себя в преддверии «важного». Пауза длится несколько секунд, пока героиня Жанны Велицян достоверно проживает припоминание, но финал режиссерского пассажа слишком предсказуем: «Я не могу. Я забыла. Простите».

-

«Чайка». А. П. Чехов.

МХТ им. А П. Чехова.

Режиссер Константин Хабенский, сценография Николая Симонова.Хитрая пьеса эта «Чайка», где совсем не по-парламентски толкаются амбиции актеров и литераторов. Кто бы за нее ни брался, обязательно выйдет и про себя самого тоже, придется себя любимого в спектакле не щадить еще прежде премьеры, после которой тебя не пощадит театральная общественность.

комментарии