-

Аудиопроменад в центре Риги о японских шпионах начала XX века («Heterotopia» Riga by Akira Takayama / «Гетеротопия» Акиры Такаямы, Токио); перформативная лекция-расследование о теневой стороне искусства с реальными и вымышленными историями («Les Louvres and/or Kicking the Dead» by Walid Raad / «Лувр и/или Пиная мертвых» Валида Раада, Нью-Йорк); спектакль-концерт-инсталляция с экстремальными звуками, от которых хочется убежать («Hannah» by Verdensteatret / «Ханна» Верденстеатра, Осло); исследование в области взаимодействия человека, заурядных объектов и материалов (воздушных шаров, стульев, скотча), изучение физических возможностей спортивного тела: опыт сотен неудач («High Performance Packing Tape» by Branch Nebula / «Высокая производительность скотча» «Отделения туманностей», Сидней); звуковое путешествие от заката до рассвета («Sonic Dawn» коллектива авторов); исследование боли и возможности контакта («Wooden Vandal» contact Gonzo / «Лесной вандал» «контакта Гонзо», Осака); 4-часовой концерт-инсталляция с приготовлением риса «Voice» Tetsuya Umeda / «Голос» Тэцуи Умеды, Осака); документальный спектакль об украинских сиделках в Италии («Lighter Than Woman» by Kristina Norman / «Легче, чем женщина» Кристины Норман, Таллин); неудачный концерт с эффектами провала на киностудии («Fruits of Labor» by Miet Warlop / «Плоды труда» Мита Варлопа, Гент); концерт-инсталляция с одним инструментом и шестью нечеловеческими слушателями («Microcosm» by Philippe Quesne / «Микрокосм» Филиппа Кена, Париж); огромная шарманка со встроенным поворотным кругом («Z R w h d Z. Riga» by Krista and Reinis Dzudzilo/ «Z R w h d Z. Riga» Кристы и Рейниса Дзудзило, Рига); променад с незнакомкой/незнакомцем по заброшенной школе («HALL07» by TAAT and Festival School artists / «HALL07» компании TAAT и художников фестивальной школы) — это не исчерпывающий перечень постановок рижского фестиваля Homo Novus, который проходил с 5 по 13 сентября 2019 года. Мария Слоева уже второй год подряд знакомится с бесчисленным количеством нетеатральных пространств фестиваля и новыми художниками, которые работают в неконвенциональных условиях и создают сайт-специфические и междисциплинарные постановки. Она поговорила с художественным руководителем фестиваля Гундегой Лайвиня о программе этого года, зрителях и особенностях выпуска проектов.

-

«Дядя Ваня». А. П. Чехов.

Театр Наций.

Режиссер Стефан Брауншвейг.Когда идешь на очередной спектакль по пьесе Чехова, ожидаешь если не чего-то радикального, то, по крайней мере, какой-то оригинальности. Ожидаешь зримого режиссерского переосмысления. Пьесы хрестоматийные, поэтому, по простой логике, требуется какой-нибудь контрапункт, спор с текстом или противоречивое решение, не очевидное из пьесы, адаптация с учетом прошедших со времен написания ста лет. Поставить Чехова «как есть» (автор рецензии понимает всю абсурдность и максимальную условность этого определения) — в общем-то, риск, самый настоящий. Стефан Брауншвейг, автор постановки в Театре Наций, рискнул, и получился спектакль, который не потрясает, но смотреть его очень приятно.

-

«Утополис».

Театральная группа Rimini Protokoll в рамках Международной театральной олимпиады.В симпатичных книжечках, которые участники спектакля получают перед его началом — и для записи впечатлений, и для успешного нахождения локаций, — сразу же обозначен главный референс: это, разумеется, «Утопия» Томаса Мора. Здесь же собраны отдельные реплики участников предыдущих показов: «Общество бы стало счастливее, если бы каждый пошел к психологу», «Я бы хотел видеть мир без интернета», «Я определяю счастье как отсутствие похмелья» и другие.

Обозначено здесь и то, что спектакль — это копродукция Манчестерского международного фестиваля, Театральной олимпиады 2019, Schauspiel Koln и Coventry UK City of Culture. «Утополис» — самый трудоемкий из проектов Театральной олимпиады 2019 и наименее популярный. Когда-то, в 2014 году, Rimini вместе с БДТ выпустили «Remote Петербург», открыв для нас ящик Пандоры сайт-специфика и экспириенса. Справедливости ради стоит отметить, что на месяц раньше тем же летом стартовал однодневный «Маршрут „Старухи“» Константина Учителя, но тогда Remote обошел его в общественном резонансе, взяв количеством показов. Вскоре в Москве обосновался (и успешно живет своей жизнью и сейчас) свой Remote, потом в Москве же были опробованы «Cargo Moscow», «В гостях. Европа» (этот спектакль в квартире был показан в 2017 году и в рамках петербургской «Точки доступа»), «Situation rooms» и «Зловещая долина» (спектакль c роботом), а на «Золотую Маску 2019» приехал «100% Воронеж».

-

«Мать».

Театральная компания Peeping Tom (Брюссель, Бельгия) в рамках Международной театральной олимпиады.

Режиссер и хореограф Габриэла Карризо, художник Диан Фурдринье, ассистент по драматургии Франк Шартье.Два мощных впечатления длящейся Театральной олимпиады — из Бельгии. Кажется, есть повод зарифмовать спектакль Габриэлы Карризо с «Землей Нод», виденной в июне, через мотив музея, музейного, — но как по-разному он работает в двух случаях! В опусе компании FC Bergman полотно Рубенса, волей случая зависшее посреди галерейной пустоты, стягивало рябь повседневности, как магический ракурс, некий над-смысл. В сегодняшнем спектакле «выставочный» пунктир, протянутый сквозь час действия, отчетливо ироничен, снижен. Но это не слишком веселая усмешка.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

В Новосибирске прошел фестиваль уличных театров «Три вороны»

Фестиваль «Три вороны» появился в Новосибирске в 2009 году. Тогда он проходил в рамках инновационного форума «Интерра», через несколько лет — самостоятельно, а в последнее время не проводился. В этом году «Три вороны» появились снова, теперь под патронажем «Первого театра». Символично, что десять лет назад артисты «Первого театра», только возникшего в Новосибирске, шли по центру города в костюмах ворон и тащили за собой огромную конструкцию из коробок, обклеенных цветной бумагой. На картонном чудовище большими буквами было написано «Бездарность». В финале шествия артисты разрывали монстра на куски, потому что бездарность должна быть уничтожена, а путь для театра, вышедшего на улицы, открыт. Сегодня «Первый театр», уже в другом составе, вернулся к идее расширения театральных границ.

-

20 сентября ушел из жизни актер петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева Игорь Шибанов.

В СМИ заголовки вроде «Умер актер из „Бандитского Петербурга“ и „Брата“». Написать, что умер артист, сыгравший более чем девяносто ролей на сцене ленинградского и петербургского ТЮЗа, — сегодня, видимо, недостаточно убедительно. Театр, тем более детский, даже такой — что-то слишком зыбкое, не инфоповод, не хайп. Тут ничего не поделаешь.

-

Ушла Ирина Петровна Богачева.

Она была из категории царствующих особ. Она полвека царила на оперной сцене — легендарной Кировской-Мариинской. Ее героинь отличала царственность осанки, походки, подачи себя. И неважно, была это Любаша из «Царской невесты» Н. А. Римского-Корсакова, Кармен, Марфа из «Хованщины» М. П. Мусоргского — великие партии классических творений, или Комиссар из «Оптимистической трагедии» А. Н. Холминова и Катерина из «Петра Первого» А. П. Петрова — из самых современных для своего времени опусов. Они, естественно, совсем не походили друг на друга внешне, ибо характерностью Ирина Богачева владела виртуозно, но внутри каждую держал какой-то стальной стержень. Во всех ощущались сила духа, темперамент, иногда скрытый, иногда огнем прорывающийся наружу. Во всех — величественность и горделивость: в партии Амнерис, например, предельно откровенные, а в партии Марфы — тщательно замаскированные смирением и покорностью. Впрочем, слово «партия» применительно к сценическим образам Богачевой было бы не точным, из разряда дани традиции. У нее получались роли, а партии она оставляла концертным подмосткам, когда выступала с сольными вечерами. Правда и концерты ее исполнительски отличались истинным артистизмом. Она всегда оставалась человеком театра по сути своей, по природе — в быту, в педагогической деятельности, возглавляя не одно десятилетие кафедру вокала в Петербургской консерватории, в сольных вечерах на сценах Большого и Малого залов Филармонии. Камерность — не ее стихия.

-

«Росмерсхольм». По мотивам пьесы Г. Ибсена.

Венгерский театр Клужа (Клуж-Напока, Румыния) на Новой сцене Александринского театра в рамках Международной театральной олимпиады — 2019.

Режиссер Андрий Жолдак, сценография Андрия Жолдака и Даниэля Жолдака.Во втором действии за высоченным окном, типичным для спектаклей Андрия Жолдака, как бы разлит молочный туман. Устремления режиссера понятны: нордическая атмосфера, поэзия Севера, «бергмановский» монохром... Этому «Росмерсхольму» не откажешь в визуальной стильности, но я видел, что туман — это подсвеченный отрез полиэтилена, причем с пыльными разводами. И эта деталь относится ко всему спектаклю: ты вроде готов погрузиться в него, но какое-то отчуждение мешает быть соучастником сценической реальности. Я погляжу на этот «водопад» издалека, но прыгать не стану, обойду мельничной тропинкой.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Далеко». К. Черчилл.

Театральная платформа «В Центре» (Ельцин Центр, Екатеринбург).

Режиссер Илья Мощицкий, художник Сергей Кретенчук.Режиссер Илья Мощицкий осознанно работает на территории разножанровых экспериментов, предполагающих провокативное воздействие на публику. В недавней премьере екатеринбургской платформы «В Центре» Мощицкий использует довольно аскетичные средства выразительности, что не мешает воспринимать спектакль как тяжелый сон, пришедший в состоянии глубокого наркотического опьянения. Пьеса Кэрил Черчилл «Далеко» живет не по реалистичным законам — это три сцены, представляющие собой модель превращения мира в тотально воинственную структуру, где даже силы природы находятся в постоянном состоянии агрессии, готовности нанести удар. Черчилл свободно монтирует сцены, не связанные общей событийной канвой, но как бы наслаивающиеся одна на другую, чтобы расширить картину милитаристического катастрофичного мира. Вслед за ней этим приемом пользуется и режиссер: не пытается ничего объяснить зрителю, бросает его в ситуацию полнейшего недоумения от созерцания происходящего.

-

«Коллективные действия». И. Васьковская.

Театральная платформа «В центре» (Ельцин Центр, Екатеринбург).

Режиссер Николай Русский, художник Юлия Застава.Николай Русский, разбирающий в своих спектаклях эпоху как феномен и воспроизводящий ее как череду ассоциаций, в этот раз обращается к группе московских художников-концептуалистов «Коллективные действия». Посвящая почти весь спектакль именно их акциям, режиссер пытается прочувствовать эпоху 1970-х и понять явление акционизма с «человеческой» точки зрения. С этой позиции за вылазками людей за город, за их участием в загадочных действах кроется попытка побега от реальности (о поиске свободы речь не идет, свобода в советском мире сводится к выбору «куда пойти» в интимно-общественном мире коммунальной квартиры — на кухню или в уборную). Потому такое большое внимание уделяется инсталляции Ильи Кабакова «Человек, который улетел в космос из своей комнаты». Из метафизического ада комнаты/города/страны герой Кабакова исчезает через дыру в потолке. И созвучна этому повторенная актерами сцена из «Семнадцати мгновений весны», в которой Штирлиц отправляет пастора Шлага в Швейцарию — единственную страну мира и свободы среди войны.

-

16 сентября актер Александр Паль запустил флешмоб #свободупавлуустинову, который поддержало множество российских актеров, режиссеров, критиков и других деятелей театра: сотни человек записали видеообращения в поддержку осужденного актера Павла Устинова. Акция продолжилась серией одиночных пикетов у здания Администрации Президента. Ассоциация театральных критиков также выражает свое несогласие с решением Тверского районного суда по делу Устинова в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

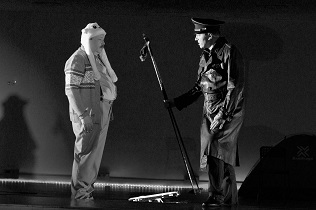

«Палачи». М. МакДонах.

Гоголь-центр.

Режиссер и художник Кирилл Серебренников.Реалии пьесы Мартина МакДонаха в новом спектакле Кирилла Серебренникова перенесены из Ирландии в Россию, время действия — начало 2000-х годов, за пять лет до этого, в 1996-м, президент Ельцин ввел мораторий на смертную казнь.

У МакДонаха бывшие палачи оказались не у дел — теперь они просиживают штаны за кружкой разбодяженного пива в захолустных дрянных кабаках, которые держат такие же, как они, но чуть более хозяйственные. Ситуация утрированная, парадоксальная, очевидно комедийная.

-

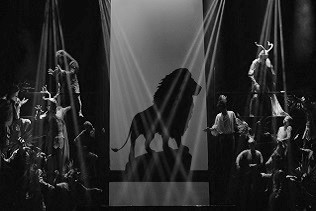

«Хроники Нарнии. Племянник чародея». По книгам К. Льюиса.

Красноярский ТЮЗ на фестивале «Реальный театр».

Режиссер Роман Феодори, инсценировка Нины Беленицкой, художник Даниил Ахмедов.Первый акт спектакля — это шоу с эффектной историей о сотворении мира, где в танце сливаются четыре стихии, а фавны на высоких козлиных ногах-ходулях трубят в горны, появляясь прямо в зале.

Здесь царствует видеоряд. Именно он занимает большую часть сценографии, но срабатывает далеко не всегда. Одновременно на сцене сосуществуют и персонажи, чьи костюмы «сделаны» целиком при помощи видео, и прекрасные фавны, здесь люди в доспехах воинов, красные платья и высокие короны каких-то духов, но все они безмолвны и существуют только ради эффектности первого появления. Это соседство сбивает с толку, театральная иллюзия тут же разрушается.

-

«Всю жизнь я делал то, что делать не умел». Р. де Вос.

Театр дю Нор — Национальный драматический центр (Лилль, Франция).

Режиссер Кристоф Рок.Из темноты сцены вырисовываются два объекта: белая, словно лист бумаги, стена и замершее в неестественной позе тело, обведенное полицейским мелом. Чуть поодаль, в тени, находится единственный элемент реквизита — черный стул, перевернутый набок, лежащий рядом с погибшей женщиной (мужчиной?) будто бы «за компанию»: брошенные, сближенные небытием предметы неживой материи. Но с третьим звонком, зовущим зрителей в зал, «тело» начинает «звучать»: оно словно бы оживает от низкого, гортанного, идущего откуда-то извне или из-под планшета сцены звука, и не сразу приходит догадка, что питающий его источник — внутри этого, казалось бы, уже схваченного мертвенным холодом, существа.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«872 дня. Голоса блокадного города». А. Адамович и Д. Гранин. Театр «Суббота». Режиссер Татьяна Воронина, художник Елена Жукова.

Идти на спектакль о блокаде не очень-то хотелось из-за всевозможных страхов. Смогут ли создатели избежать спекулятивности, пафоса, сентиментальности и пошлости, обращаясь к этой по-прежнему больной странице нашей истории? Как вообще сейчас ставить спектакль на эту тему, если она заезжена, затерта до дыр, скомпрометирована всеми «ветеранскими» мероприятиями — от утренников в начальной школе, слезливых «датских» ретро-спектаклей больших театров до тошнотворных концертов пожилых звезд эстрады по Первому каналу? Как говорить о блокаде, чтобы мурашки не продирали спину от неловкости за тех, кто говорит? Какими театральными средствами? Как играть это современным актерам? И о чем мог бы быть очередной «блокадный» спектакль?

-

В Каменске-Уральском прошла лаборатория Театра Наций по современной драматургии при поддержке Министерства культуры РФ

Оказавшись впервые на лаборатории по современной драматургии Театра Наций, я ощутила, какая это бомба. Каменск-Уральский театр «Драма номер три», в котором проходила лаборатория, хорошо мне, живущей от Каменска в двух часах езды на автобусе, знаком. Вполне хороший театр с чудным художественным руководителем, энтузиастом Людмилой Матис, с достойным репертуаром, с неплохой труппой... Взорвалось! После пяти дней мастер-классов — Батраза Засеева (сцендвижение), Егора Архипова (сценречь) — и работы над традиционными для лаборатории тремя показами современных пьес с режиссерами Кириллом Сбитневым, Дмитрием Зиминым и Алексеем Логачевым я увидела потрясающую труппу, живой, полный молодой энергии театр, удивительную атмосферу счастливого товарищества-единения.

комментарии