«Сказки венского леса». Э. фон Хорват.

Новокузнецкий драматический театр.

Режиссер-постановщик Андреас Мерц-Райков, второй режиссер Екатерина Райкова-Мерц, художник Фемистокл Атмадзас.

Драматургия Эдена фон Хорвата почти неизвестна в России, но в немецкоязычных странах считается образцом социальной комедии. «Сказки венского леса» написаны в 1931 году, когда судьба Австрии еще не была определена: в соседней Германии нацисты еще не пришли к власти, и объединение стран еще не произошло, но тревожное предощущение перемен уже витало в воздухе. В пьесе не описаны исторические процессы, действие строится на развитии любовной интриги, но, тем не менее, она отражает социальные противоречия времени. На примере девушки Марьянн, не пожелавшей по настоянию отца выйти замуж за предприимчивого мясника и сбежавшей с авантюристом, драматург показал, насколько незавидна судьба человека, который пытается отстоять свое право на выбор. Стремление поступить по-своему оборачивается чередой печальных событий: предательством возлюбленного, падением героини, смертью ребенка. Окружающий Марьянн мир противится ее желаниям, поскольку ценность отдельной личности, не включенной в массовое движение, ставится под сомнение.

Всего через два года после написания пьесы, во время факельного шествия нацистов книги драматурга, до этого внесенные в списки запрещенных, были сожжены на площади Мюнхена. Проблемы, которые интересовали фон Хорвата, разумеется, не могли вызвать сочувствия новой власти.

Текст давний, он дистанцирован временем. С одной стороны, это не дает отнестись к материалу «переживательно», а с другой — не позволяет реконструировать события, показать их достоверно, потому что и в том, и в другом случае картина будет искажена. Путь художественного осмысления, выбранный Мерцем-Райковым (с подчеркнутой условностью, обращением к маскам, демонстрирующим позиции персонажей, со схематизмом сюжетных линий, приемами эпического театра), кажется верным. Режиссер, как и в прежних работах, настраивает зрителя на то, чтобы воспринимать спектакль не эмоционально, а интеллектуально, аналитически. Он рассказывает в общем-то несложную историю взаимоотношений, но говорит об искореженном мире, где одни люди подчиняют своей воле других. Очевидно, что режиссер здесь имеет в виду не только историческое прошлое, но и сегодняшний день. Мерц-Райков показывает картины, которые происходят в Вене 1930-х годов, но когда герои спектакля поют «Издалека долго течет река Дунай» и «Широка страна моя родная», всякая дистанция стирается. Размышления о свободе, ускользающей от человека, кажутся своевременными.

Основной элемент сценографии — игрушечная обезьяна, увеличенная до монструозных размеров. Она все время присутствует на сцене, вращаясь на поворотном круге. В начале спектакля между ее лапами стоит скелет из магазина чудес — вероятно, это все, что останется от человека, раздавленного огромными музыкальными тарелками, которые она держит. И ведь кто-то невидимый заводит эту игрушку, чтобы она беспрестанно работала — сводила и разводила огромные лапы.

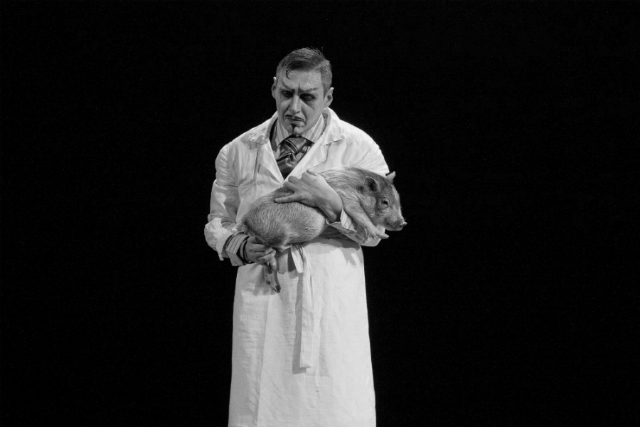

Ощущение безысходности усиливается приемом театра в театре: кроме зрителей, которые находятся в зале, за происходящим наблюдают зрители-манекены, выглядывающие из оркестровой ямы, «засаженной» искусственной травой. Из зрительного зала видны их затылки в париках, но во время антракта можно увидеть жутковатые лица с белыми глазами, взирающими на сцену. Кажется, будто мертвецы вышли из могил, чтобы посмотреть на героев спектакля, которые совсем скоро окажутся среди них, или же это сами персонажи, вспоминающие прошлую жизнь, когда они еще могли что-то изменить. Жизнь, самая что ни есть настоящая, в этой системе должна быть уничтожена любым способом: мясник Оскар (Андрей Ковзель) нежно укачивает на руках поросенка, которого собирается забить.

Двойственность здесь — основная черта персонажей. Во взгляде Оскара, который кажется скромным парнем с детскими ужимками, временами проскальзывает нечто зловещее, выдающее в нем увлекающегося мучителя. Когда в финале он подхватывает обессиленную Марьянн (Полина Зуева), становится понятно, что ни о какой благополучной развязке речи быть не может. Отец героини Леопольд Леопольдович (Анатолий Нога) даже после того, как с ним случается удар, не перестает быть эгоистом. Он благодарит Бога за то, что снова может ходить, но игнорирует новость о смерти внука, не обращая внимания на рыдающую Марьянн. Эта зацикленность на собственных желаниях в спектакле Мерца-Райкова воспринимается как болезнь времени. Даже в образе Валери (Илона Литвиненко) — героини, все время ищущей человека, который сможет ее полюбить, — проявляются диктаторские замашки. Она властно подавляет волю молоденького нациста Эриха (Владислав Сарыгин), поскольку боится, что он от нее уйдет, но именно это в итоге и происходит. Интересно, что в первом акте нацистик выглядит нелепым: со своими выкриками и вскидыванием руки он никак не вписывается в то общество, где оказался. Во втором акте он становится персонажем пугающим: его возгласы перестают быть бессмысленными, потому что именно в нем проявляется время, и кажется, что вот сейчас он уйдет за кулисы и поедет в Мюнхен праздновать торжество фашизма.

Во всех здесь проявляется тоталитарное — будь то отношения между мужчиной и женщиной или отношения между отцом и дочерью. С Марьянн в спектакле происходит, прежде всего, внешняя метаморфоза: из озорной девочки в коротком розовом платьице она превращается в изможденную женщину. Происходящее с ней после побега из дома она принимает стоически, показывая, что готова нести ответственность за свои поступки. Персонажем же, через которого режиссер транслирует мысль о беспощадности общества, оказывается Альфред Александра Шрейтера. Он становится проводником по миру спектакля, поскольку из пылкого влюбленного (а он не заставляет сомневаться в своих чувствах, и понятно, почему Марьянн в него влюбляется: он беззаботный, готовый к приключениям, но, разумеется, непостоянный и ненадежный) превращается в человека, мечтающего о том, чтобы вернуться к Валери, которая будет его обеспечивать. Он готов вымаливать у нее прощение, валяться в ногах, следовать советам Оскара, про которого к тому моменту все понятно. Индивидуалист Альфред становится одним из многих, обезличенным, лишенным своего мнения. Трагическое в этот момент сгущается.

Предощущение катастрофы открывается через звуки «Сказок венского леса» Штрауса, и музыка здесь более надежный ориентир, чем намерения персонажей. Изменения музыкального ритма, по воле режиссера, чувствуют только «лебеди» (девушки в белых пачках в исполнении Алены Сигорской, Веры Кораблиной и Натальи Пивоваровой) — сквозные персонажи, которые находятся вне сюжета, хотя в некоторых сценах включаются в действие, проникают в жизнь персонажей и показывают, что их жизнь неблагополучна. В основном же «лебеди» наблюдают за происходящим со стороны и поэтому первыми реагируют на изменения ситуаций. Во второй части спектакля они сначала превращаются в кабацких девок, шагающих под звуки марша, а после — в танцовщиц мужского клуба, потому что новое время требует новых героев. Ближе к финалу артистки снова выходят в балетных пачках, безучастно кружатся по площадке, своим присутствием фиксируя распад мира, созданного на сцене. В этот момент кажется, что «лебеди» могли бы быть частью какого угодно действия, потому что они существуют вне времени, вне пространства, и им самим в функции персонажей безразлично, крушение чьих жизней показывать, поскольку история Марьянн воспринимается как частный случай социального кризиса. Конечно, вряд ли режиссер создает прямые аллюзии к советскому путчу, когда по всем каналам показывали «Лебединое озеро», но ощущение грядущего переворота, который отразится на жизни каждого, усиливается.

Альтернативой этому миру в спектакле могла бы стать Америка, куда отправлялись в эмиграцию, чтобы вырваться из тоталитарных систем. К тому же США — страна, где практически не было военных действий во время Второй мировой, не считая японского налета на Перл-Харбор, — то есть Америка в этом контексте воспринимается как место для жизни, место, где человек может спастись. Но в пьесе Эдена фон Хорвата американское благополучие воплощается в образе Мистера — мстительного старика, который после отказа Марьянн провести с ним ночь обвиняет ее в воровстве и отправляет за решетку. Мерц-Райков идет дальше: в лощеном преуспевающем Мистере с широкой, растянутой улыбкой (Анатолий Смирнов) он показывает не только отрицательного персонажа, но и несостоятельность общества потребления, где человек занят только тем, что поглощает мир через секс, алкоголь и еду, и это поглощение совершенно бездумно, аффективно. Человек, который не способен контролировать свои желания, по мнению режиссера, утрачивает человеческий облик: с Мистером это происходит метафорически (скотское — в его поведении), но в одной из сцен «балерины» подносят к лицам свиные маски, а сцена в кабаке проходит под аккомпанемент аккордеона, на котором играет музыкант со свиной головой. Америка в спектакле возникает как симулякр, пшик, испорченная конфета в яркой обертке.

А никакой другой реальности не существует — человеку не выбраться из мира, разрушаемого изнутри и снаружи.

Комментарии (0)