-

«Адриана Лекуврер». Ф. Чилеа.

Большой театр.

Режиссер-постановщик Евгений Писарев, дирижер-постановщик Артем Абашев, сценограф Зиновий Марголин.В конце ноября в Большом театре прошла самая ожидаемая — и первая в этом сезоне — оперная премьера — постановка «Адрианы Лекуврер» (в ГАБТ решили произносить и писать имя заглавной героини на итальянский манер) Франческо Чилеа, премьера которой прошла в миланском Театро Лирико в 1902 году. Интересно, что в Большой уже привозили в свое время миланскую (Ла Скала) «Лекуврер», и позже, в феврале 2002 года, именно эта постановка Ламберто Пуджелли была перенесена в Большой — в ней блистали поочередно Нелли Миричою и Маквала Касрашвили. Но после девяти исполнений опера больше не появлялась в афише.

-

Выставка «Суд Париса. Рождение богини». Открытие в рамках программы XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.».

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства, Шереметевский дворец — Музей музыки.

Кураторы выставки Наталья Метелица и Ирина Климовицкая, дизайн Юрия Сучкова.«Суд Париса. Рождение богини» в чем-то продолжает прошлогоднюю большую выставку Музея театрального и музыкального искусства. «Любовь к трем апельсинам», посвященная в том числе исчезнувшему театру начала XX века, его героям, проходила в тех же комнатах Полярного флигеля Шереметевского дворца. Ее маршрут строился похоже — от белого зала, полного живого воздуха, где заявлялась тема, до финального темного, погребального, где персонажи пропадали или гибли. Сохранился и способ смотреть на героев — снимая наросшие слои патины и штампов, пересобирая их как живых людей, современников. В тайных уголках-«кабинетах» можно найти кусочки прошедшей экспозиции — состаренные зеркала, покрытые кракелюрами. В «Любви к трем апельсинам» они были сильной, многократно повторенной деталью: предмет, который выжил, сохранил следы долгой жизни и явно хрупок. В «Суде Париса» пошедшие трещинками зеркала спрятались вдалеке — потому что мир этой выставки и так раскалывается на глазах.

-

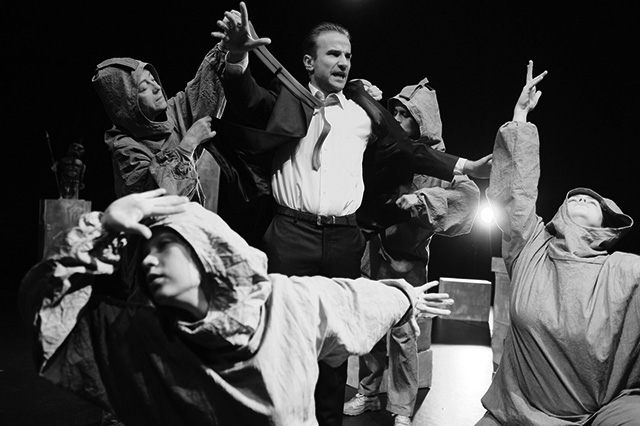

«Валентина». По пьесе А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».

Омский государственный драматический «Пятый театр».

Режиссер-постановщик Людмила Исмайлова, художник-постановщик Альберт Нестеров.Я летела в Омск, в «Пятый театр», в котором не была много лет, перечитывала Вампилова, думала о том спектакле, который увижу, и задавала себе простые вопросы. Людмила Исмайлова, ставшая недавно главным режиссером «Пятого театра», поставила спектакль по пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». И назвала спектакль «Валентина», вернув пьесе первоначальное название. Почему? Понятно, если бы «Шаманов». Мне всегда казалось, что это пьеса про него, про следователя, который попытался бороться за справедливость, но наткнулся на стену, сломался, а потом, благодаря любви к девушке с палисадником, возродился и вот снова поедет бороться. Я, конечно, в возрождение Шаманова никогда не верила, но всех Шамановых (начиная от Лаврова и Любшина) помню, а Валентин — ну ни одну.

-

О V Мандельштамфесте в Воронеже

Воронеж в истории русской литературы связан с двумя великими именами ХХ века — Осипом Мандельштамом и Андреем Платоновым. Оба эти имени актуализировал для современного читателя и зрителя самый значительный деятель культуры современного Воронежа — Михаил Бычков. Создатель Камерного театра с тридцатилетней историей, воспитатель нескольких поколений актеров, он сделал свой город местом притяжения ценителей и знатоков театра со всей страны; он же прославил Воронеж как признанную точку на театральной карте мира. Два фестиваля — полномасштабный международный фестиваль всех искусств Платоновфест и фестиваль поэтического театра Мандельштамфест — сделали бы честь любой столице.

-

«Антигона. Миф».

Малый театр кукол.

Режиссер Олег Жюгжда.В пространстве сцены — позолоченные картонные коробки. Несколько небрежно оформленные (видны изначальные рисунки, стрелочки, надписи), они — некрепкий город, разваливающаяся крепость, орудие в битве. Подвижность основного визуального решения, его оформление как будто намекают на несерьезность происходящего, будто это все — какая-то игра. Но нет: все достаточно серьезно. Настолько, насколько это позволяет материал — спектакль поставлен по пьесе Ануя, отступления от текста минимальны.

-

О II Межрегиональном фестивале коллаборативных лабораторий «Своя территория. Территория сотворчества», проходившем в Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова (г. Тара) и Омском ТЮЗе

В этом году драматургическая лаборатория «Своя территория. Территория сотворчества» работала в новом формате. Коллаборация (любимое слово на лаборатории) вышла на другой уровень. Если раньше встреча подростка и драматурга происходила только на базе омских и тарского театров, то теперь драматурги ехали в другие города (Саров, Нижний Тагил, Губаху, Челябинск и тот же Омск), беседовали там с подростками, обсуждая их любимые сюжеты, интересные истории, темы, особенности места жизни, потом возвращались домой и уже сами по себе писали пьесы. Затем в эти города приезжали режиссеры и ставили там тексты. Происходило «взаимоопыление», как назвал этот процесс Павел Руднев. А результат мы увидели в ноябре в Омске.

-

«Бумажный театр».

Театральная компания «Разговоры» (Санкт-Петербург).

Руководитель проекта Борис Павлович, режиссер Мария фон Шлиппенбах, художник Катерина Андреева.Спектакли, выпускаемые театральной компанией «Разговоры», ставят перед собой задачу создания совместного творческого поля для профессиональных артистов и подопечных фонда «Антон тут рядом». В разговорах о социальном и инклюзивном театре, как правило, поднимается вопрос не просто совмещения эстетической и терапевтической функций, а того, что из них в тот или иной момент берет верх и лидирует в конечном продукте. В случае с последней премьерой театральной компании «Разговоры» — спектаклем «Бумажный театр» — этот вопрос не встает. По крайней мере, я не хочу его ставить.

-

«Другая сказка». По пьесам Е. Шварца.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Сергей Урсуляк, художник Евгения Шутина, художник по свету Андрей Абрамов, видеохудожник Дмитрий Мартынов, хореограф Ирина Кашуба.Известный кинорежиссер Сергей Урсуляк дебютировал в театральной режиссуре. И сразу признался, что впервые столкнулся с сопротивлением: театр оказался сложной формой. «Честный старик» Урсуляк признался также, что слышал про какой-то «модный театр», но сознательно отказался иметь с ним дело, сконцентрировавшись на знакомом: советской драматургии, открытых эмоциях и легкости при погружении на глубину (это я пересказываю его вступление к буклету). Ну что же, каждый художник имеет право ориентироваться на собственный вкус. Кажется, однако, что удовольствие от театрального представления Урсуляк последний раз получил на новогодней елке в своем детстве, откуда и почерпнул приемы для постановки. Зато в качестве советской драматургии он выбрал пьесу Шварца «Голый король», где-то дописав, где-то сократив, приделав финал из «Дракона», так что получилась «Другая сказка» (дуракаваляние со смыслом, как определил ее жанр режиссер).

-

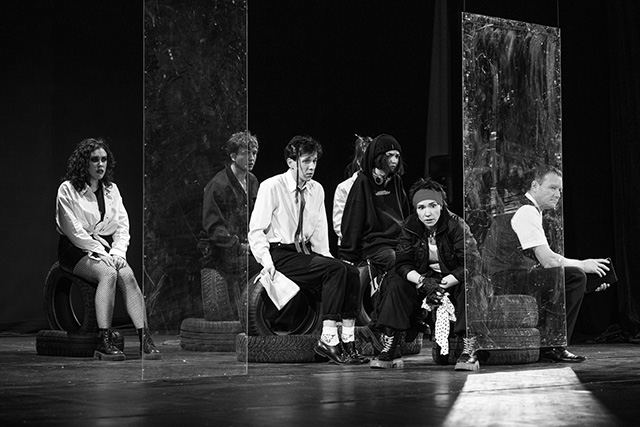

«Борис Годунов». По мотивам драмы А. С. Пушкина.

Театр Наций.

Режиссер Петр Шерешевский, художник-сценограф Анвар Гумаров.Задолго до премьеры в многочисленных анонсах говорилось о том, что действие пушкинской пьесы режиссер Петр Шерешевский поместил в замкнутое пространство школьного спортзала. И что этот образ привиделся ему во сне. «В Театре Наций осовременили Бориса Годунова», — просто и без затей сообщали СМИ. Людям, знающим творчество этого режиссера, подобные сообщения, конечно, без надобности. Однако никакая это не «новость» и в отношении многочисленных театральных воплощений пьесы.

-

«Балет Москва. Ракурсы»:

«Пилигрим» (2020 год), хореограф Кирилл Радев;

«Окно напротив», хореограф Арсений Гордеев;

«В новое», хореограф Диана Мухамедшина;

«Счастливы вместе», хореограф Максим Исаков;

«Ужасно романтично», хореограф Александр Фролов;

«Не сегодня», хореограф Ольга Лабовкина;

«Двое», хореограф Мария Заплечная;

«Ave Ever» (2018 год), хореограф Анна Щеклеина.«Балетом Москва» второй сезон руководит Анастасия Яценко, которая долго работала с фестивалем Context. Diana Vishneva, занималась его Конкурсом молодых хореографов. В новом формате, который попробовал «Балет Москва», это хорошо видно. Сборник маленьких, на 10–20 минут и на одного — четырех артистов, работ, которые создали молодые постановщики, — то, что, будь у того же «Контекста» разноступенчатая система, было бы преддверием Конкурса.

-

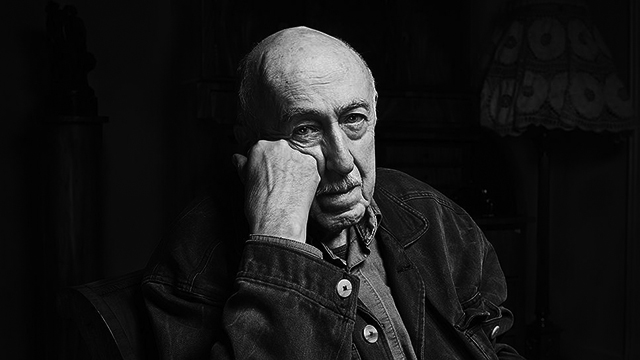

Я не знаю, участвовали ли когда-нибудь его фильмы в фестивалях? Совершенно невозможно себе это представить. Чтобы он с кем-то соревновался, конкурировал, побеждал или проигрывал?

Смешно.

Потому что Отар Иоселиани никого всю жизнь не представлял. Кроме самого себя.

Его называли то советским режиссером, то грузинским, то французским, но он не попадал ни в одну лузу.

Грузинская волна и грузинское молодое кино, куда его пытались в 1960-е «прикрепить», — где они? В какой стране? Ни страны, ни погоста.

«Жанр небрежной трагедии» — так он сам определил свой жанр, в котором рассказывал человеческие истории и был безукоризненно точен.

-

«Таня». А. Арбузов.

Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Режиссер Вацлав Дембовский, художник Анастасия Разенкова.Что за пьеса эта «Таня» — советское продолжение «Кукольного дома», повесть о настоящем человеке, классическая мелодрама, в которых был так силен Арбузов, или вечная история о любви, которая не перестает? О той любви, которую нынче б назвали со-зависимостью, по-феминистски приветствуя финальное освобождение Тани от муки принадлежания Герману и вообще кому бы то ни было. Правда, кто-то из великих (боюсь ошибиться, но, кажется, Мюссе) гениально заметил об этой так называемой со-зависимости, что «те, кто любит или любим, не клятву соблюдают, а касание хранят».

-

«Гроза». По пьесе А. Н. Островского.

Театр «Драма номер три» (Каменск-Уральский).

Режиссер и автор сценической редакции Инга Матис, художник Ксения Бодрова, художник по свету Тарас Михалевский, видео Александра Пахалуева.Эка невидаль — ставить Островского в год Островского, да еще и хрестоматийную «Грозу»! Да, ту самую, где «луч света» да «темное царство», затверженные на уроках литературы. В общем, не угадали. Поставившую спектакль Ингу Матис вся эта школьная блажь нимало не интересует. Лейтмотивом «Грозы» здесь становится изнуряющий морок тоски, который под бесстрастным взглядом режиссера оказывается ближе к знаменитой трилогии отчуждения Микеланджело Антониони, нежели к говорливой купеческой жизни позапрошлого века.

-

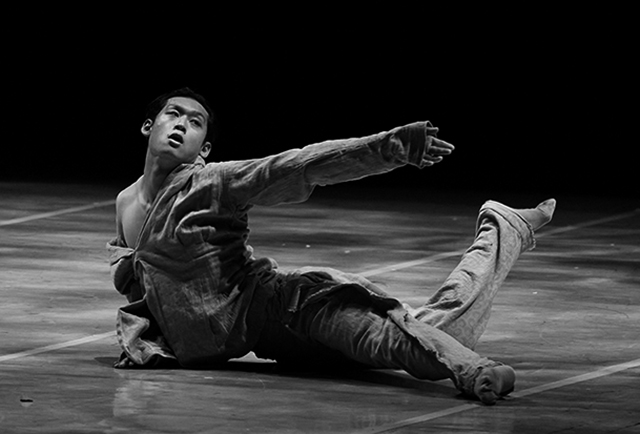

«T. I. M. E. (Время)».

Театр танца Си Син (Шанхай, Китай) в рамках XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.».

Хореограф Си Син, художник по свету Лоу Ши Хоу, сценограф Ху Янжун.После полутора лет относительной изоляции к нам возвращаются полноценные международные программы. «Дягилев P. S.», для которого кросс-культурная составляющая одна из центральных, в этом сезоне отметился двумя зарубежными постановками. «WITHIN» Танцевальной компании Адити Мангалдас задал планку. Представление знакомило с катхаком как методом и показывало его возможности. «T. I. M. E.» китаянки Си Син, неизвестной в России, и вовсе поставили в программу в качестве финального аккорда. Звук оказался негромким и особенным.

-

«Мертвые души». По мотивам поэмы Н. В. Гоголя.

Театр «Красный факел» (Новосибирск).

Режиссер Андрей Прикотенко, художник Ольга Шаишмелашвили.«Мертвые души» — первый спектакль Андрея Прикотенко, поставленный им в «Красном факеле» в качестве художественного руководителя. В театре выстроили целую вселенную Гоголя, проведя во время подготовки премьеры мероприятия для зрителей: лекции о юридических аспектах гоголевской коллизии, о модных тенденциях эпохи, гастровечер, расширяющий знания о кулинарных изысках исторического периода.

-

«Кабаре Галич».

Центр культуры и искусства «Прогресс» (Воронеж).

Спектакль-концерт Яны Кузиной.15 декабря 1977 года, ровно 46 лет назад, в Париже умер Александр Галич. За прошедшие почти полвека на родине поэта изменилось многое: загнулся советский строй, отшумела Перестройка, развалился СССР, прошли 1990-е, к которым приклеился штамп «лихие», а вот уже и нулевые, и десятые нового века позади. Мы живем в 2020-е, а какими их назовут — есть предположения, но это дело потомков. Что же может спеть нам о нас самих в 2023 году Александр Аркадьевич, есть ли ему что сказать сегодня?.. С этой мыслью шла я на спектакль-концерт «Кабаре Галич» нового воронежского Центра культуры и искусства «Прогресс», загадывая: проймет — не проймет. Проняло, и еще как! После спектакля бесконечно слушаю песни Галича, бормочу их под нос, прокручиваю в голове — то в авторском исполнении, то в совершенно особенной, индивидуальной интерпретации Яны Кузиной.

-

О режиссерской лаборатории «Особняк. Трансформация 3.0» в Казани

Есть в центре Казани купеческий особняк Демидова. Кому из семейства знаменитых промышленников он принадлежал, разобраться не удалось. Но никто из Демидовых вроде бы там не жил, хотя дом был построен в 1845 году именно как жилой. История здания прихотлива. Когда-то там располагался банк. Потом ЗАГС. А вот в 2018 году в нем впервые прошло иммерсивное шоу «Анна Каренина» в постановке Дианы Сафаровой. И до сих пор «Анна Каренина» в нем и проживает. С 2021 года здесь проходят лаборатории под названием «Особняк. Трансформация». И само здание является театральной резиденцией под названием «Особняк Демидова».

-

«Последние дни Базарова». По роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».

Театр на Спасской (Кировский ТЮЗ).

Постановка, инсценировка, пространство Кирилла Заборихина.Сюжет «Отцов и детей» в спектакле Театра на Спасской рассказывается с конца — с момента заражения и болезни Евгения Базарова. Но «Последние дни Базарова» — это не столько пространство болезни, сколько территория сна, в котором может сбиваться порядок событий и соотношение важного и неважного для того, кто этот сон смотрит. Поэтому на первый план в сновидении-ретроспективе выходит главное для героя переживание — встреча с любовью, заставляющей пересмотреть не только свою теорию, но и всю прошлую жизнь.

-

«Кровоизлияние в МОСХ». А. Житковский.

Театр «Практика».

Режиссер Юрий Печенежский, художник Лёша Лобанов.«Кровоизлиянием в МОСХ» в начале 60-х годов прошлого века в шутку называли участников студии современного искусства «Новая реальность», чье присутствие на выставке 30-летия МОСХа в Манеже вызвало культурный шок. В частности, у Никиты Сергеевича Хрущева, который возмутился «непонятными» картинами и скульптурами, назвал художников «педерастами» и вскоре уже лично распекал их на все лады. Событие вошло в историю, сохранились документальные свидетельства. Более того, в своей книге «Воспоминания» тогда уже бывший первый секретарь ЦК КПСС вновь возвратился к этой теме. Не давала она ему покоя, и в последней главе автор размышлял... представьте себе, о вреде вкусовщины: «Если одно лицо или группа лиц начнет определять, что хорошо, а что дурно в вопросах искусства, — уже плохо».

-

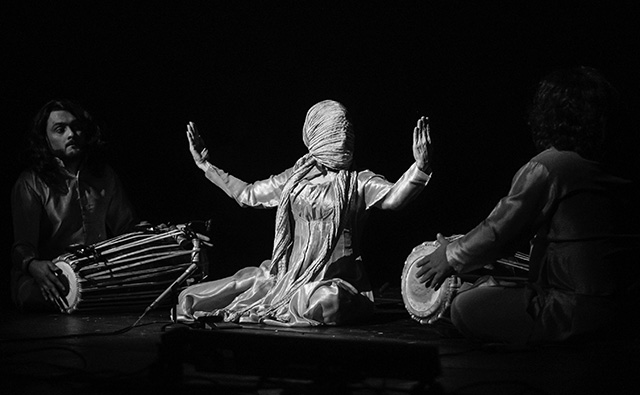

WITHIN («Внутри»).

Компания Адити Мангалдас — Фонд Дриштикон Данс (Индия) на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» в рамках XIV Международного фестиваля искусств «Дягилев P. S.».

Концепция и хореография Адити Мангалдас.За последние годы Адити Мангалдас приезжает в Россию уже со второй постановкой. После пандемийных ограничений ее компания стала одним из первых иностранных участников Чеховского фестиваля. Сейчас Мангалдас впервые гастролировала в Петербурге на XIV «Дягилеве P. S.» — и, хочется надеяться, снова открыла страницу, на которой в нашу страну приезжают гости. Тогда, после ковида, была «Жизнь»; сейчас — «Внутри».

комментарии