-

«Снегурочка». Опера А. Маноцкова по мотивам весенней сказки А. Н. Островского.

Независимый проект Елены Павловой.

Режиссер Елена Павлова, дизайнер Никита Климов.Волнуешься, когда идешь на премьеру, которая определяется как «мировая». Первое публичное исполнение на театре, мир, который ты не знаешь и будешь изучать с нуля. Можно ли волноваться больше?

Да — если у партитуры, которую привыкаешь видеть и помнить в единственном варианте, появляется альтернативное решение.

-

«Тело Гектора». А. Волошина.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер Евгения Богинская, художник Ильшат Вильданов.Ася Волошина — один из самых востребованных драмаходов (выпускников драматургической мастерской Натальи Скороход), автор, отмеченный не только критиками (ее тексты неоднократно входили в шорт-лист таких драматургических конкурсов, как «Первая читка», «Ремарка», «ЛитоДрама» и многих других), но и режиссерами. Пьесы и инсценировки этой хрупкой девушки уже доросли до императорского Александринского театра («Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», режиссер Виктор Рыжаков) или МХТ им. А. П. Чехова, где готовится постановка «Человек из рыбы» (режиссер Юрий Бутусов). Но, может быть, самую широкую известность публике принесла акция «Мама» в исполнении Бутусова. Возможность увидеть культового режиссера в камерном пространстве и с его помощью услышать этот пронзительный текст многих привела на Малую сцену Театра им. Ленсовета, а через эту встречу — к текстам Волошиной. Именно на Малой сцене впервые был показан эскиз Евгении Богинской по пьесе «Тело Гектора», который и дошел через год до полноценного спектакля.

-

Сначала ушел Миша.

Было чувство невосполнимой потери, в которую невозможно было поверить, но я с этим смирился.

А теперь ушла Лена.

Лена ушла вслед за Мишей, она к Мише и ушла, потому, что отдельно, каждому самому по себе (она здесь с нами, а он там без нее), видимо было не возможно.

Миша и Лена пара, а пара должна быть вместе.

Лена так решила и ушла в след за Мишей. Мы осиротели.

-

Режиссерская лаборатория на фестивале негосударственных театров «Центр» в Воронеже

Лаборатория, инициированная Никитинским театром в рамках фестиваля «Центр», не имеет названия, но общую тему можно обозначить как «знаменитые воронежцы». Трем молодым режиссерам было предложено поработать с биографиями людей, чьи имена связаны с городом. Нетрудно догадаться, что одним из героев стал Андрей Платонов — будет не таким уж большим преувеличением сказать, что его в Воронеже знает каждый первый. За эту тему взялся выпускник мастерской Леонида Хейфеца Никита Бетехтин. Чуть менее очевидную биографию выбрала Варика Купорова-Экономски, студентка последнего курса режиссуры театра кукол в РГИСИ, — любимого воронежцами и менее известного в других городах циркового артиста Анатолия Дурова (у большинства на слуху скорее имя его брата Владимира, которое носит московский «Театр зверей», или «Уголок дедушки Дурова» на Цветном бульваре). В третьем эскизе сама жизнь героя стала менее важным сюжетом, чем его творчество, — солиста группы «Сектор Газа» многие даже не знают по имени, зато, неловко и стесняясь, могут напеть «Демобилизацию» или «Лирику»: Оксана Погребняк, ученица Иосифа Райхельгауза, режиссер белгородского театра «Новая сцена — 2» показала эскиз про Юрия Хоя (Клинских).

-

Первый фестиваль негосударственных театров «Центр».

Никитинский театр, г. Воронеж.Место возникновения первого всероссийского фестиваля негосударственных театров сегодня нисколько не удивляет — да, это не Москва и не Петербург, даже не Екатеринбург или Новосибирск, это черноземный Воронеж. Город, в котором все четыре сезона года — театрально-фестивальные. Лето в Воронеже — непрерывный карнавал предощущения и постпереживания «Платоновского», фестивального гиганта, погружающего город в общеевропейский театральный контекст. Осень — пора детского театрального фестиваля «Маршак», одной из ветвей того же «Платоновского». Зиму Воронеж переживает в поэтической атмосфере «Мандельштамфеста», проводящегося раз в два года. Центром всех трех фестивалей является Воронежский Камерный театр под руководством Михаила Бычкова. И при всей разнонаправленности и вариативности программ фестивалей остается очевидной монопольная структура театральной жизни Воронежа. Складывается интересная ситуация: в процессе децентрализации театра в масштабе страны организуется авторитетный театральный центр внутри города. Но именно этой весной (единственный не занятый фестивалем корпорации Камерного сезон года) возникает первый всероссийский фестиваль негосударственных театров, организованный Никитинским театром. И, как ни курьезно, имя ему — «Центр».

-

«Женитьба». По мотивам одноименной пьесы Н. Гоголя.

Томский театр юного зрителя.

Режиссер Екатерина Гороховская, художники Александр Мохов и Мария Лукка.Высокая худая фигура, вытянутое лицо с длинным носом и большие, то ли удивленные, то ли напуганные глаза — в полумраке сцены Николай Васильевич Гоголь (Олег Стрелец) бродит вокруг несуразного дома, сколоченного из фанеры, напоминающего потертые серо-желтые дома на улицах, прилегающих к Невскому проспекту. Драматург знакомится с персонажами, наблюдает за их жизнью, как будто ищет сюжет в реальности или даже собирает документальный материал. Но, похоже, постепенно процесс сочинительства так увлекает его, что уже не он вторгается в чужую жизнь, а герои пьесы, вырвавшись из его фантазий, заполняют мир вокруг. И такие они обаятельные, что их невозможно не пожалеть, поэтому с молчаливого одобрения Николая Васильевича Подколесин и Агафья Тихоновна наконец-то получают право на счастье.

-

Режиссерская лаборатория ТЕАТР. КОМ на фестивале «Арлекин»

В этом году фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» продолжил сотрудничать с новыми издательствами. В 2017-м это был «Самокат» и режиссеры представляли эскизы по книгам для детей и подростков, а в этом вступили в отношения с издательством комиксов и графических романов «Бумкнига».

-

Ульяновский частный театр Enfant Terrible, «несносное дитя», недавно отметивший 10-летний юбилей, интересен тем, что у него, при достаточно широком жанровом диапазоне (и драма, и скоморошья сказка, и кукольный театр), есть собственная тема.

В своих лучших постановках этот театр поднимает вопрос идентичности: национальной, культурной, религиозной. Кто мы такие? Кто населяет одну восьмую Земли? Как в нашей культуре фольклор сочетается с верой, а советское наследие — с классическим? Получается это более или менее интересно, но, тем не менее, спектакли Enfant Terrible по условно фольклорным текстам (сказки, сказы) — ярки, самобытны, оставляют сильное впечатление.

-

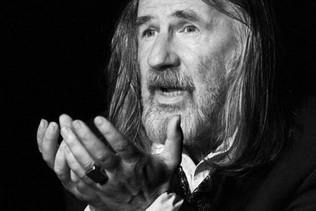

5 мая в Германии не стало Юрия Валентиновича Томошевского.

Впервые я увидел его в 1994 году, когда он набирал свой первый актёрский курс в Театральной академии. Меньше всего он был похож тогда на мастера курса — со своими рокерскими патлами, джинсовым костюмом и презрительным прищуром сквозь большие дымчатые очки. Ловко скроенную маску я принял за чистую монету, струхнул, перебежал к другому педагогу, а потом и вовсе перешёл на другой факультет.

Уже учась на театроведческом, я впервые посетил крошечный подвальчик на Малой Морской улице, дом 16 — театр «Приют комедианта». Маска Ю. В. Томашевского претерпела тогда в моих глазах свою первую оглушительную трансформацию. Патлатый рокер превратился в длинноволосого представителя петербургской богемы начала ХХ века.

-

«Слепота». По роману Ж. Сарамаго.

Театр «Мизантроп» в ДК «Громов».

Режиссер Илья Мощицкий.Однажды в детский день рождения я участвовала в квесте «Прятки в темноте». В подвальном помещении игроки делились на две команды и при полном отсутствии света одни прятались, а другие охотились на них в неком подобии лабиринта.

Страх темноты — базовый первобытный страх, в темноте тебя подстерегают опасности, ты скрыт, но и полностью беззащитен, однако темнота — при полной депривации органов зрения — еще и активирует другие органы, например слух и обоняние, заставляет по-другому воспринимать время. Одним словом, состояние темноты таит в себе множество потенций.

-

XV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

Пятнадцатый «Арлекин» превзошел, мне кажется, все предыдущие по интенсивности. Организаторы собрали супернасыщенную программу, включившую конкурсные и внеконкурсные спектакли, сразу две лаборатории — читки пьес «Маленькой Ремарки» и эскизы ТЕАТР. КОМ по комиксам, образовательные семинары, лекции, творческие встречи, презентации (невозможно даже перечислить все события, следовавшие в режиме нон-стоп в течение всех девяти дней фестиваля). В прошлом году почти вся конкурсная афиша состояла из сказок, но в этот раз, видимо, и сезон оказался богаче, и выбор экспертов был более свободным, потому что впервые в истории фестиваля спектакли-претенденты удалось посмотреть вживую: бюджет «Арлекина», наконец-то, позволил это сделать.

-

На экраны вышел большой мультипликационный фильм «Знаешь, мама, где я был», сделанный Леваном Габриадзе по сценарию и рисункам Резо Габриадзе.

Мне было бы странно рецензировать этот прекрасный, грациозный, трогательный и нежный фильм: все время, пока он шел, у меня было впечатление, что я плаваю в теплой воде хорошо знакомого водоема, где знаю каждую лягушку. Это неудивительно, многие люди слышали рассказы Резо, а я еще бесконечно записывала и расшифровывала, свидетельством чему стала много лет назад книга «Театр Резо Габриадзе». Так что знаю этот мир практически наизусть. И теперь ухо лишь ловило новые детали (а они у Резо бесконечны), разночтения (раньше сердце мальчика падало «куда-то в туфли» в рассказе «Запах персика», а теперь упало на несколько лет раньше в сандалии «Скороход»... И, наверное, правильно сделало это сердце, которое стучится в зрительские сердца.

-

«Дядя Ваня». А. Чехов.

Саратовский академический театр юного зрителя им Ю. П. Киселева.

Режиссер Илья Ротенберг, художник Наталья ЗубовичНа афише и в программке спектакля актриса Ирина Протасова в роли Сони печально смотрит в окно, приложив раскрытую ладонь к стеклу. Такая мизансцена есть в спектакле, только героиня, провожая взглядом навсегда уходящего Астрова, стоит в глубине сцены спиной к зрителям, а снимок сделан с противоположной точки: фотограф как будто заглянул в окно. По стеклу, отражающему закатное небо, стекают капли дождя. Пожалуй, именно Соня — главная героиня спектакля Ротенберга.

-

Почти одновременно два камерных театра Петербурга выпустили премьеры по зарубежным книгам для детей, написанным на самом излете XX и в начале XXI века. Ни фантастических мест действия, ни космического антуража — обе повести говорят о том, что обычная жизнь неповторима, полна приключений, вкусной еды и захватывающих игр.

К современной переводной детской литературе на петербургской сцене обращаются все чаще, отчасти это спровоцировано издательством «Самокат», которое с удовольствием участвует в различных лабораторных показах, а из них потом «вырастают» спектакли. Но книгу этого издательства «Вафельное сердце» режиссеру посоветовала дочь.

-

«Дьявол». Пьеса А. Волошиной по повести Л. Толстого.

Краснодарский Молодежный театр.

Режиссер Денис Хуснияров, художник Эмиль Капелюш.У Дениса Хусниярова этот сезон проходит под знаком Льва Толстого. В декабре — «Толстого нет» по пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой в Петербурге, в апреле — «Дьявол» в Краснодаре, на июнь запланирована премьера «Отца Сергия» в Кургане.

Религиозное мировоззрение позднего Толстого на рубеже веков парадоксальным образом смыкается с философией «одухотворенного эроса» Владимира Соловьева и жизнетворчеством младших символистов, чья утопическая программа невозможна без преображения в том числе и физической природы человека, освобождения из под темной власти влечения.

-

«Ангелочек». По пьесе Я. Пулинович.

Мурманский областной театр кукол.

Режиссер Дмитрий Шишанов, художник Валентин Викторов.Театр кукол гораздо больше других видов театра приспособлен к тому, чтобы дарить зрителям сказку. Разного рода превращения даются кукольным «телам» куда более органично, чем вечно чему-то сопротивляющимся телам живых артистов. Потому даже от спектакля, который в своей основе имеет мрачную прозу Леонида Андреева, переложенную на язык драмы Ярославой Пулинович, зритель, конечно, ждет чуда.

-

«Демон». По произведениям М. Ю. Лермонтова.

Государственный национальный русский театр драмы им. Ч. Айтматова (Бишкек, Кыргызстан) на XX фестивале «Встречи в России».

Режиссер Владимир Панков, художник Сергей Агафонов.Темой постановки Владимира Панкова стало столкновение двух культур. И совсем не обязательно тех, которые выведены Лермонтовым в поэме «Демон» и повести «Бэла» — литературной основе спектакля.

Если у Максима Максимыча все проживающие на Кавказе «азиаты» и «татары», то у Панкова большая часть действующих лиц сознательно и без всякого вреда для сюжета оборачивается киргизами.

-

«Донжуан». Ж.-Б. Мольер.

Театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Анатолий Шульев, художник Мариус Яцовскис.Анатолий Шульев появился в Театре Маяковского два года назад и каждой своей работой завоевывает все более и более твердые позиции. К выпуску спектакля «Донжуан» он уже заручился поддержкой и доверием театра, гарантирующими предельную художественную свободу, а потому недавняя премьера стала во многом знаковым этапом в жизни «Маяковки».

-

«Я озвучиваю мультик». О. Никифорова.

Театр «На Литейном».

Режиссер и художник Александра Ловянникова, художник-мультипликатор Михаил Заиканов.Как Бродский в поэме «От окраины к центру» ведет читателя по закоулкам своей памяти, вбирая в текст пейзажи, звуки, географию дорогих его сердцу питерских мест, как камера Учителя в фильме «Прогулка» под шум и пыль ремонта на Дворцовой, громыхания трамваев, криков цыган на Невском растворяет зрителя в летней толпе праздношатающегося шумного Питера, так авторы спектакля «Я озвучиваю мультик», режиссер Александра Ловянникова и драматург Ольга Никифорова, выводят маленьких (и больших) зрителей на прогулку по центру Петербурга, заново (для кого-то впервые) открывая город Петра с того ракурса, с которого горожане, привычно погруженные в величие места, где им повезло (угораздило) родиться, не привыкли смотреть на него.

-

«Дядя Ваня». А. Чехов.

Театр Польски (Варшава).

Режиссер Иван Вырыпаев, художник Анна Мет.В декабре 2017 года в Театре Польском в Варшаве состоялась премьера спектакля «Дядя Ваня» Ивана Вырыпаева. Режиссер, чаще работавший с собственными текстами, решил поставить Чехова: по словам Вырыпаева, он давно хотел «узнать, что (Чехов) за драматург» .

Как известно, для Вырыпаева главная фигура в театре — автор текста. По отношению к «Дяде Ване» режиссер так же желал быть максимально точным и показать «то, о чем тогда, сто двадцать лет назад, хотел сказать Чехов». Сразу закрадывается сомнение, связанное с вопросом интерпретации: читая один и тот же текст, каждый видит в написанном свое, не говоря о том, как все меняется при переводе на язык другого искусства. Как выяснилось, постановка Вырыпаева этого не отрицает, и отношения с пьесой в ней не столь уж очевидные.

комментарии