-

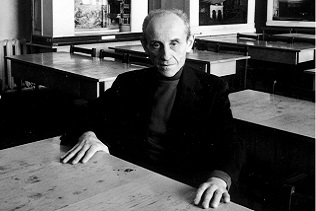

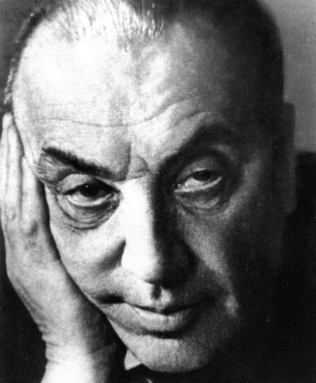

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма» в Шереметьевском дворце

От прошедшей год назад в Русском музее выставки «Экспрессионизм в русском искусстве» выставка «Земля дыбом. Из истории русского театрального экспрессионизма» отличается тем, что со всей очевидностью доказывает: в истории российского театра это направление свой след точно оставило.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Лаборатория Театра Наций по современной драматургии в рамках Sochi Jazz Festival

Лаборатория Театра Наций под руководством Олега Лоевского и Елены Носовой уже не первый год связывает воедино театральное пространство России, принося в малые города и поселки новые тексты и молодую режиссерскую энергию. Может быть, задача лабораторий как раз и состоит не в пополнении репертуара театров (потому что не всегда интересный эскиз вырастает в хороший спектакль), а в этом творческом штурме и знакомствах...

-

Лаборатория «Басни» в рамках образовательной программы фестиваля «Точка доступа»

Вдохновившись богатым лекционным блоком о современном театре, участники образовательной программы фестиваля «Точка доступа» (актеры, режиссеры, сценографы и драматурги со всей страны) объединились в постановочные команды и сочинили 18 экспликаций — три из них были отобраны для создания эскизов. «Басни» — именно так звучало название лаборатории — стали отправной точкой для идейного путешествия в страну будущих спектаклей, развернувшуюся в пространстве РГПУ имени Герцена (использование заданной темы и места — два необходимых условия для работы над эскизами). Очевидная ассоциация басен с именем Крылова, вбитая в голову еще со школы, работает здесь на уровне коллективного бессознательного. Однако некоторые участники лаборатории осуществили деконструкцию басен, подходя к ним через самые неожиданные смысловые потоки. Словом, прямого толкования какой-нибудь «Вороны и лисицы» ждать не приходилось.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Ольга Плахотная возглавляла литературно-издательский отдел Мариинского театра в то счастливое десятилетие, когда Сергей Вихарев и Павел Гершензон под надежным прикрытием Махара Вазиева совершили небольшую революцию в репертуаре и в самом духе всеми нами любимой труппы. Среди прочих дел Оля готовила буклеты к премьерам, и обыденным, и сенсационным, замечательно обстоятельные, содержательные и художественно смоделированные. Это стало делом жизни, которое длилось несколько лет, но все-таки не очень долго — до тех пор, пока замдиректора не вынудил ее уйти из театра. Чем Ольга Плахотная, идеально воспитанный человек, но притом наделенный чувством достоинства, которое дано не очень многим, не устроила чиновника-самодура? Да всем этим, своей интеллигентностью прежде всего, совсем не вызывающей, но и нисколько не скрытой. Ситуация горькая и знакомая: человек, созданный для своего места, теряет его по прихоти человека, который не должен бы работать ни в каком театре.

-

О некоторых спектаклях петербургской программы фестиваля «Точка доступа»

В этом году у фестиваля «Точка доступа» появилась свободная программа с неочевидными критериями отбора, значительную часть которой составили проекты, связанные с переосмыслением функции зрителя в спектакле. Большинство — петербургские проекты (около двадцати). Отсмотреть все было практически невозможно, поэтому в этом тексте — только про некоторые из них.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Мой папа — Питер Пэн». К. Климовски.

Театр «Сатирикон».

Режиссер-постановщик Надя Кубайлат, сценография и костюмы Дениса Сазонова.В прошлом сезоне пьеса Керен Климовски «Мой папа — Питер Пэн» одержала безусловную победу на драматургическом конкурсе РАМТа «В поисках новой пьесы», где мне посчастливилось быть ридером. Чуть позже заняла третье место на «Маленькой Ремарке», в Казанском ТЮЗе в рамках лаборатории был показан эскиз на татарском языке. «Мой папа — Питер Пэн» — несомненная огромная удача и подарок для современного театра, готового всерьез говорить со своим зрителем о семье, любви и ответственности. Пьеса вызвала огромное количество споров, которые велись, в основном, вокруг главного героя и его неоднозначного поступка в финале, но художественные достоинства пьесы и ее попадание в сегодняшний день признавали все. Пока велись споры, Константин Райкин, с присущим ему чутьем и бесстрашием, пригласил в «Сатирикон» молодого режиссера Надю Кубайлат довести до ума эскиз, сделанный ею в РАМТе. И вот — произошло, случилось. Выиграли все.

-

На границе России и Эстонии прошла лаборатория Театра Наций

Когда-то, когда Олег Лоевский начинал лабораторное движение, казалось важным, что случится «на выходе»: возьмет ли театр в доработку какой-то эскиз и получится ли в итоге из лабораторной пробы полноценный спектакль. Бывало, что спектакли выходили, бывало, что нет. Бывало, что стрессовая энергия быстрого внедрения в материал сразу давала результат, который сохранялся, а при доделке все терялось и режиссерам приходилось рождать сценический текст заново: вдохновение быстрого разбора и долгое вживание в материал — вещи совсем разные.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«О любви». А. П. Чехов.

Нижнетагильский драматический театр на фестивале «Ирбитские подмостки».

Режиссер-постановщик Андрей Гончаров, художник-постановщик Константин Соловьeв.В Нижнетагильском драматическом театре петербургский режиссер Андрей Гончаров поставил спектакль по маленькому рассказу Чехова «О любви» и свел всех — актеров, зрителей, критиков — с ума. Автор этих строк посмотрела премьеру на фестивале «Ирбитские подмостки» и, пребывая в состоянии радостного безумия, увидела, как зрители подходят к директору фестиваля (она же директор Ирбитского драматического театра) и гневно сообщают, что после такого сумасшедшего спектакля в театр они больше не придут никогда. Другие же зрители, в немалом количестве, впервые остались, несмотря на то что транспорт в Ирбите заканчивает ходить рано, на позднее обсуждение. Где, в свою очередь, критики разрывались между высокой оценкой качества самой ткани спектакля — удивительным, глаз не оторвешь, способом существования актеров, ансамблем, остроумием режиссерских ходов — и недоумением по поводу смыслов, по поводу сакраментальных вопросов «зачем?» и «что значит?». А актеры захлебывались рассказами, как им было интересно работать, как сами вначале ничего не понимали, а потом, бросив эти попытки, отдались потоку режиссерской энергии и получили удовольствие по полной. Да это видно было и на спектакле.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Грифон». Спектакль театра «Трикстер» в Херсонесе Таврическом (Севастополь). Режиссер Вячеслав Игнатов.

Сотрудничество театра и музея — тренд, набирающий все большую популярность. Музей дает театру богатейший документальный материал, возможность работы с исторической рефлексией, а театр оживляет музейные экспозиции и артефакты, привлекая к ним нового зрителя. В этом смысле интересен и проект, осуществленный фондом «Моя история» в Херсонесе Таврическом с помощью московского театра «Трикстер».

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

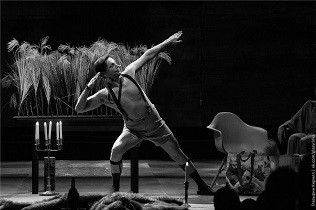

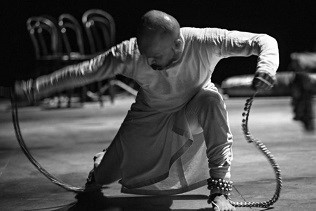

«Xenos».

Компания Акрама Хана (Великобритания), в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».

Художественный руководитель постановки, хореограф и исполнитель Акрам Хан, драматург Рут Литтл.У спектакля «Xenos» есть подзаголовок. По-русски он звучит драматично: «последнее соло Акрама Хана». Английские источники снижают пафос: не «последнее» — «последнее полнометражное». Нет речи об однозначном прощании со сценой. Возможно, бангладешский британец, один из самых известных в Европе носителей традиции катхак, очень востребованный танцовщик и хореограф, еще будет исполнять что-то маленькое. Но это неточно, поэтому дух «последней встречи» все же сопровождает «Xenos».

-

«Женщина-Змея». К. Гоцци. Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Режиссер Григорий Дитятковский, художник Эмиль Капелюш.

Волшебство «Женщины-Змеи» не только и не столько в заглавной метаморфозе. Как раз это превращение происходит в Театре Комиссаржевской едва ли не с педантичной наглядностью. Героическую страдалицу фею Керестани (Евгения Игумнова) спеленывают туго, сей горестный процесс воздействует сильнее, чем гневное громыхание стихий посреди волшебной пустыни.

-

«Leonardo». Театр NoGravity в рамках V Международного фестиваля искусств «Вдохновение» на сцене Зеленого театра ВДНХ. Режиссер Эмилиано Пеллисари, музыкальный режиссер Вальтер Тестолин, хореограф Марианна Порчедду, дизайнер костюмов Джузи Джустино.

NoGravity исповедует отказ от законов гравитации буквально и до такой степени, что первые сцены любого его спектакля вызывают мысли о видеопроекции, анимации, но никак не реальности визуального ряда. Осмысленный и представленный как чудо факт человеческого движения роднит компанию NoGravity и ее главного вдохновителя Эмилиано Пеллисари с опытами фокусников — от средневековых магов и гадалок до Дэвида Копперфильда и новейшей компании 14:20. Все они заняты созданием и визуализацией чуда, утверждающего человеческую власть над законами природы. «Leonardo» для NoGravity — точное совпадение образных исканий современных художников с опередившим свое время итальянским гением, искавшим неведомое и невозможное. NoGravity демонстрирует невозможное — полную свободу парения, вращения и перемещений артистов в небольшом пространстве сцены.

-

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

комментарии