-

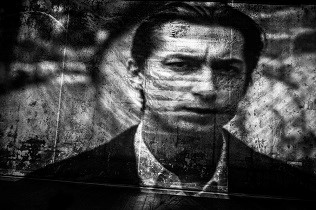

«Процесс». Ф. Кафка.

Новый театр (Варшава) в рамках Театральной олимпиады.

Режиссер Кристиан Люпа.«Процесс» — завораживающий сюрреалистический спектакль, он выстроен по законам сновидения, в систему отражений включены и зрители, и режиссер, сам Люпа, чей живой «комментарий» вклинивается в действие. «Комментарий» — то эмоциональными вскриками, то подпеванием музыке, то односложным обозначением задач актеру, то неясным бормотанием — как «голоса» в голове главного действующего «лица». То есть, не «лица», а проекций Франца Кафки в Йозефе К. (его вымышленном alter-ego) и артисте Анджее Клаке, и в двойнике — втором Франце, в артисте Марцине Пемпуще.

-

Сегодняшний день «Реального театра» начинается с танцев: театр post покажет спектакль «Диджей Павел». А мы вспомним текст Надежды Стоевой.

-

О спектаклях Няганского ТЮЗа

Нягань — молодой город, выросший из леспромхозовского поселка Нях, название которого на русский переводится как «смех», «улыбка».

Культурным центром сегодняшнего «города улыбок» с населением около 60 000 человек стал Театр юного зрителя. Ему принадлежит вместительное здание на окраине, но там уже несколько лет идет реконструкция. Пока театр ютится в старом здании школы, где удалось оборудовать большой зал (рассчитанный на 60 мест) и малый. Как и полагается театру малого города, Няганский ТЮЗ — настоящий семейный театр, в его репертуаре есть спектакли для зрителей от 0 до «бесконечности», отличающиеся жанровым разнообразием.

-

Сегодняшний день фестивальной программы завершается спектаклем Дмитрия Егорова «Транзит. Остановите музыку». Публикуем тексты Оксаны Кушляевой и Романа Сенчина.

-

О спектакле Дамира Салимзянова, который покажут сегодня на фестивале «Реальный театр», писала Оксана Кушляева.

-

Сегодняшний день фестивальной программы открывается спектаклем Никиты Гриншпуна

«Человек из Подольска». Читаем текст Марии Кожиной, написанный после премьеры в омском Пятом театре. -

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

Театр post в программе фестиваля «Реальный театр». Публикуем текст Юлии Осеевой о спектакле Дмитрия Волкострелова.

-

«Евгений Онегин». А. С. Пушкин.

Екатеринбургский Театр юного зрителя на фестивале «Реальный театр».

Режиссер Ксения Кузнецова, художник Анатолий Шубин.Перед показом я коротала время, разгадывая кроссворд в «Реальной газете». Один из вопросов звучал так: «Сколько Онегиных в спектакле екатеринбургского ТЮЗа?» Судя по программке и количеству букв в загаданном слове, правильный ответ «три». Но за спектакль я каким-то чудом насчитала пять Онегиных. Не сложно было ошибиться в подсчетах. Потому что режиссер Ксения Кузнецова весьма свободно поступила с пушкинским текстом: распределила его практически построчно между всеми действующими лицами. Так, у нас было три официальных (и пять фантомных) Онегина, три Татьяны, старик Ларин, который превратился в генерала, мужа Татьяны, раздваивающаяся няня Лариных, воскресший из мертвых Ленский, которого нетрудно было узнать в одном из кавалеров, и много других волшебных метаморфоз.

-

Сегодня на фестивале «Реальный театр» спектакль «Ревизор». О постановке Петра Шерешевского в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина ПТЖ писал прошлой осенью.

-

«Дети у власти». По пьесе Р. Витрака «Виктор, или Дети у власти».

Новая сцена Александринского театра.

Режиссеры и сценографы Николай Рощин и Андрей Калинин.Помните такие красивые, румяные, кажется, польские яблоки с наклейками, покрытые тонким слоем воска?

Спектакли Николая Рощина тоже ровные, гладкие и не портятся. Как бы режиссер, начиная с «Ворона», ни убеждал, что все тлен и внутри копошатся могильные черви.

Роже Витрак написал свою пьесу, считающуюся эталоном сюрреалистической драмы, в 1928-м. Когда Антонен Арто ее поставил, был скандал, и пьеса сошла с репертуара «Комеди де Шанз-Элизе» через несколько представлений. Специалисты пишут, что автор, с одной стороны, стебал буржуазное общество и чувствительные пьесы, с другой, воткнул пару булавок в бывших коллег-сюрреалистов и Брессона, выведя того в безумце месье Антуане. Однако у авангарда даже еще больше шансов стать музейным, чем у «классической» пьесы. Наверное, потому, что он питается отрицанием предыдущих культурных эпох и ценностей. Поэтому авангард нельзя реконструировать, его можно только переизобрести.

-

Сегодняшний день фестивальной программы открывается спектаклем «Дети солнца» новосибирского театра «Красный факел». О постановке Тимофея Кулябина писала Александра Тетерина.

-

О спектакле Данила Чащина в Челябинском театре драмы — Александрина Шаклеева.

-

«Пиковая дама. Игра». Сюрреалистический триллер по мотивам повести А. С. Пушкина.

Театр им. Ленсовета.

Режиссер и художник-постановщик Евгения Сафонова.Евгения Сафонова мастерица запутывать следы. Собственно, это необходимое качество любой хорошей режиссуры. Спектакль — не что иное, как шифр, и угадывать спрятанный в нем текст — удовольствие для любознательного зрителя. Шифр, почерк, стиль — обозначения языка, которым обращается к залу режиссер. Он не хочет и не может быть простаком, или бедняком-иллюстратором, или копировщиком, или специалистом по разводке актеров на сцене, которого легко уличить в отсутствии сложности (а это для современного мастера равнозначно отсутствию профессионального достоинства). Не могу сказать, что режиссеры сознательно сложны. Они, как правило, сложны подсознательно. Говорить своим языком и есть для них говорить не прямым текстом. Так установилось давно, в новейшие времена, потому что подтекст, троп и метафора, театральная образность как-то за последние полвека не то чтобы мельчали, но набрались суетности и важности, не всегда оправданных (ну было ли что-нибудь мудрено-сложное в «Узнике» Брука, и именно это молодую аудиторию страшно разочаровало).

-

«Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз». М. Дурненков.

Театр «Июльансамбль».

Режиссер Талгат Баталов, художник Наталья Чернова.Интерес к эпохе хиппи сегодня очевиден. Тарантино ставит, может быть, лучший свой фильм о том, как «дети цветов» берут в руки оружие. В гамбургском театре «Талия» идет придуманный Мариной Давыдовой спектакль «Checkpoint Woodstock». А в Центре им. Вс. Мейерхольда «Июльансамбль» показывает премьеру спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз».

-

На «Реальном театре» сегодня покажут спектакль Евгения Марчелли «Восемь любящих женщин». Публикуем июльский текст Дарьи Шаниной.

-

Сегодня на фестивале «Реальный театр» — спектакль Виктора Плотникова «Дон Кихот» в Екатеринбургском театре кукол. Рецензия Галины Брандт.

-

XXV Открытый областной фестиваль любительских театров «Театральная осень на Байкале — 2019» им. Леонида Беспрозванного

Каждый день в 8 утра громкоговоритель на базе отдыха «Утулик» будил «граждан отдыхающих» словами: «Доброе утро, Утулик! Сегодня 17 августа, по народному календарю день Авдотьи-огуречницы, а у нас продолжается фестиваль „Театральная осень на Байкале — 2019“».

-

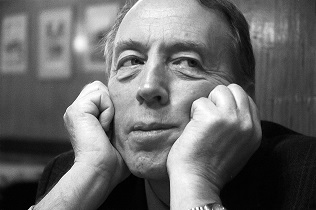

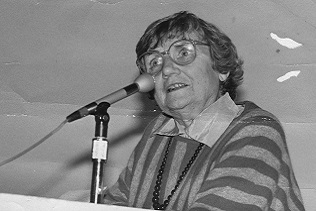

В 2019 году исполняется 240 лет РГИСИ (дата, впрочем, сомнительная и недоказанная: нет связи между драматическим классом, который набрал Иван Афанасьевич Дмитревский в рамках «Танцовальной Ея Императорского Величества школы» — и Школой актерского мастерства (ШАМ) Леонида Вивьена, от слияния которой с КУРМАСЦЕПом Всеволода Мейерхольда в 1922 году получился Институт сценических искусств, ИСИ... Но вот что точно — в октябре этого года исполнится 80 лет театроведческому факультету. И тут без дураков. Самая старая театроведческая школа, идущая от 1912 года и графа Валентина Зубова, оформилась в факультет в 1939 году. Был набран первый курс студентов, и 1 октября начались занятия.

Эту школу олицетворяют многие ее создатели и продолжатели. Когда-то, начиная журнал, мы почти сразу организовали рубрику «Учителя». Частично из нее, частично из новых текстов пять лет назад была собрана и издана книга «Учителя» (составители Марина Дмитревская и Евгения Тропп), история факультета в лицах преподавателей и учеников (каждое эссе написано учеником об учителе). Герои книги — представители старших поколений педагогов нашего театроведческого (и портреты в ней расположены по хронологии их появления на факультете). Кому-то знаком этот том, кому-то — нет. И мы решили в течение предъюбилейных месяцев выводить в широкий читательский мир лица и творческие биографии знаковых педагогов театроведческого факультета. Вот так — серией, каждую неделю. Чтобы помнили.

-

«Не все ли равно! Какая разница!» — обычно перебивает всякую твою мысль Олег Лоевский. Но, видимо, он лукавит, потому что если бы ему было все равно и разницы не было, — нынче не исполнялось бы 30 лет «Реальному театру», старейшему в России фестивалю, и он не стартовал бы сегодня в Екатеринбурге. И хотя все — «одна Караганда», как говорит тот же Лоевский, все же Екатеринбург — не совсем Караганда, и у фестиваля увлекательная программа, и там снова будут ежедневные большие обсуждения (за глубину отвечают Ольга Федянина, Алена Солнцева, Лев Закс и молодой режиссер Александр Плотников, за традиционный аттракцион — Марина Дмитревская и Олег Лоевский). Как обычно, это школа для студентов, и туда уже прибыли театроведы РГИСИ, очередные «гномы», чтобы получить свои первые шишки и понять, как широка и обильна сегодняшняя российская театральная жизнь.

комментарии