Вышла книга Любови Овэс к 100-летию Марта Китаева

Сегодня, 30 марта, исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося русского театрального художника Марта Китаева. Наша редакция дружила с Мартом Фроловичем, писала о нем, он был завсегдатаем наших давних, еще «чердачных», посиделок — неизменно доброжелательный, ироничный, улыбчивый. Нас связывал еще и Арсений Сагальчик, с которым много лет работал Китаев.

Март Китаев.

О нем писал в «ПТЖ» (как давно уже не пишут о сценографах) Эрик Кузнецов, о нем говорили Лев Додин, Адольф Шапиро, Елизавета Минина. Все это можно перечитать.

Очень давно Любовь Овэс публиковала а «ПТЖ» интервью с Мартом Фроловичем. Сейчас, к его юбилею она выпустила подробную монографию о его жизни и творчестве «Лоскутный сон». Мы решили отметить 100-летие Китаева рецензией на эту книгу.

Она начинается с рассказа самого Китаева о работе над спектаклем «Похождения Чичикова, или Мертвые души» в Александринском театре — первой его постановкой в этом театре после назначения на должность главного художника. В слегка ироничном рассказе М. Ф. формулирует свой взгляд на жизнь и на театр: «А ведь, если подумать, что такое все наше существование, если не лоскутное одеяло. Когда поживешь с мое, да повидаешь столько людей, да краев, да времен, все собирается в поразительно пеструю картину».

Так и сама книга будет рифмоваться с мотивом «лоскутности» жизни. Биография художника разбита здесь на главы: Башкирия, Рижский ТЮЗ, сотрудничество с Адольфом Шапиро, Александринский театр и Ленинградский ТЮЗ — самые важные точки в личной и творческой биографии Китаева. Образ художника создается здесь не только через попытку исследовать творчество и воссоздать общую картину его профессионального пути, но и через его личные интервью и воспоминания о нем его друзей и коллег — режиссеров, артистов, художников.

Март Фролович Китаев родился 30 марта 1925 года в селе Залаир Республики Башкортостан. В составе Советской Армии он оказался в Риге, где прожил 30 лет. Здесь после войны поступил в Академию художеств, в Риге встретил свою будущую жену Александру. На протяжении 20 лет Китаев работал в Рижском ТЮЗе, после возвращения в Россию в 1974 году стал главным художником Александринского театра, в 1991 году перешел в Ленинградский ТЮЗ. Он много и плодотворно работал с режиссерами разных поколений и творческих индивидуальностей — А. Шапиро, Г. Волчек, Р. Агамирзяном, Л. Хейфицем, Н. Шейко, З. Корогодским, П. Хомским, А. Гончаровым, К. Гинкасом, А. Сагальчиком, Л. Додиным, И. Владимировым, М. Левитиным, А. Андреевым, С. Спиваком, Г. Тростянецким, А. Праудиным и другими.

Обложка книги.

Начало творческого пути в Латвии — между Россией и Европой — позволило художественному языку Китаева формироваться в условиях большей свободы, следить за мировым искусством и современными процессами. За годы работы он оформил более 250 спектаклей, не только драматических, но и оперных.

Март Китаев был одним из тех художников, которые становятся полноценными авторами спектакля наравне с режиссером. Его работы — это не иллюстративная сценография и не всегда беспрекословное исполнение замысла режиссера. Его костюмы и декорации создавали дополнительные смыслы, становились отражением внутреннего мира персонажей и, несмотря на вольнотворчество художника, идеально вписывались в концепцию спектаклей и обогащали ее. И это было основой творческой индивидуальности Китаева и причиной крепкого многолетнего сотрудничества с рядом постановщиков. В то время как режиссеры строили концепцию исходя из своих творческих интересов, искали смыслы не только в пьесе, но и вокруг нее, Китаев погружался в мир произведения и героев и находил все ответы и подсказки там.

Возможно, в художественном подходе Китаева отражается его глубокое понимание мира вообще. Ведь мы никогда не можем познать объективный мир. Каждый человек видит его через призму собственной жизни. В зависимости от нашего настроения, личных событий и состояния души этот мир вокруг меняется. Так и сценография не может быть объективной, оставаясь лишь фоном для пребывания актера на сцене. Она — средство воплощения режиссерского замысла, еще один художественный прием режиссера. Но декорация может быть и отражением картины мира каждой отдельной пьесы и ее персонажей.

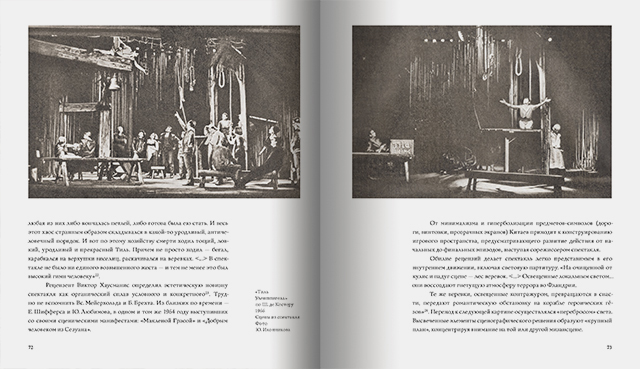

Разворот книги.

Об этом говорит режиссер Адольф Шапиро, который работал с Китаевым на протяжении многих лет, начиная с Риги. Любовь Овэс цитирует его в книге: «Китаев активен в стремлении воздействовать на зрителя средствами своего искусства. Роль пассивного помощника режиссера и актеров не устраивает его. Китаев не любит изображать нейтральную среду. Она у него всегда „пропущена“ через героев. И это придает его оформлениям точность и эмоциональную силу. Художник находит зрительный, образный эквивалент мысли автора, смысловой центр спектакля».

В оформлении спектакля «На всякого мудреца довольно простоты» было множество дверей, которые Глумов должен был преодолеть на пути к своей карьере.

В «Дневнике Анны Франк» дом состоял не из комнат, а из клетушек, в которых герои не столько прятались, сколько находились в заточении.

Центром спектакля «Гусиное перо» был длинный обыкновенный, типичный стол, который занял собой все помещение учительской.

В «Двадцать лет спустя» поэтическую атмосферу определяло присутствие концертного рояля.

В постановке «Мой бедный Марат» тонкая паутина из лесок показывала смятение и душевные противоречия главных героев.

В «Городе на заре» все пространство было неровным, в помостах из дерева и железа. Шаткое, как сама жизнь, оно в то же время давало надежду на будущее счастье.

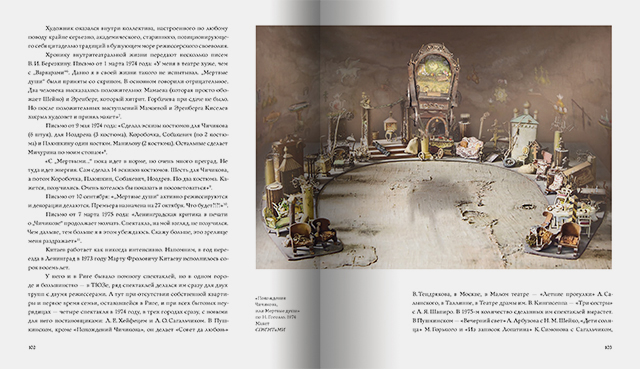

Разворот книги.

В «Последних» Горького коллаж на сцене показывал фальшь героев и пустоту пространства.

В «Похождениях Чичикова, или Мертвых душах» на полукруге сцены был выстроен мир каждого помещика и картины уездного города, а над ними под колосниками висела бричка как знак вопроса и угрозы.

В «Горе от ума» площадку окутывала тьма, передавая ощущение людей после завершения войны 1812 года, а за центральной дверью находилась белоснежная Русь, которая метелью врывалась на сцену.

Любовь Овэс пишет, что Китаев был одним из первых, кто задумался о создании единой пластической среды спектакля. И в этом его стремлении большое влияние оказали театры, в которых он работал как главный художник. Рижский ТЮЗ размещался в здании бывшей церкви. Это вызывало определенные трудности, но в будущем позволило художнику работать с любым пространством и приспосабливать его под разные замыслы, в неудобстве находить новые способы выражения. Академичность, тяжеловесность, императорский дух Александринского театра тоже по-своему определяли сценическое пространство и становились препятствием, с которым художнику приходилось считаться.

В книге приведен отрывок из интервью Китаева Любови Овэс, в котором художник, отвечая на вопрос, что определяло его жизнь, он сам или обстоятельства, говорит: обстоятельства, внутри которых я делал выбор. И действительно, Китаева нельзя назвать борцом с действительностью или революционером художественного пространства. Но вместе с тем это художник, создавший новую сценическую реальность, во многом инновационную и не типичную, и уж тем более ни в коем случае не конъюнктурную. В его жизни и творчестве можно найти пример, как не просто жить в обстоятельствах, но и задействовать их для создания своей собственной реальности — личной и художественной.

Разворот книги.

Любовь Овэс, которая много лет была знакома с Мартом Китаевым, наполнила книгу живыми голосами — прямой речью Китаева, цитатами и воспоминаниями тех, кто с ним работал. Биография художника представлена очень драматургично, она прерывается короткими отступлениями, чтобы рассказать о его семье, провести параллели и рассказать про символичные связи с теми людьми и театрами, с которыми Китаева свела судьба. Рассказы о спектаклях дополнены эскизами и фотографиями. Все это — лоскутный сон жизни художника Марта Китаева, через который, в год его столетия, сохраняется память о нем и о его разнообразном художественном мире.

Комментарии (0)