-

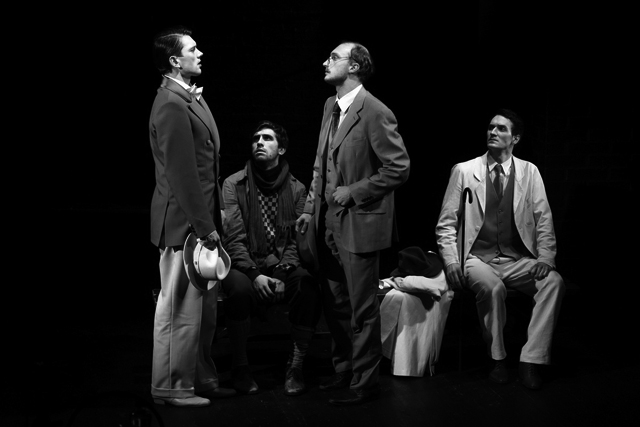

«Осень». А. Стриндберг.

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Андрей Гончаров, художник Константин Соловьев.Художественные поиски Андрея Гончарова не в первый раз происходят в поле малоформатной прозы. «Маленький господин Фридеман» по новелле Томаса Манна в МТЮЗе, «Чрево» по короткому рассказу Евгения Замятина, а теперь и «Осень» по еще более короткому рассказу Августа Стриндберга в МХТ им. Чехова обнаруживают умение режиссера видеть и выстраивать драматическую коллизию, сочинять свою пьесу поверх прозы умело, тонко и с полным осознанием механизмов преображения литературных образов в театральную ткань спектакля.

-

«Смерть Тарелкина». А. Сухово-Кобылин.

Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар).

Режиссер Рустем Фесак, художник Ольга Васильева.«Комедия-шутка». Именно так определен жанр «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылиным. Не фарс, не гротеск, нет, эти определения были не в ходу, когда писалась пьеса, опередившая свое время на несколько эпох. Этот текст долго ждал своего часа. Я сейчас даже не о цензурной вивисекции, не о смене названия на «Веселые расплюевские дни» на первом представлении пьесы, наконец-то допущенной до сцены в Суворинском театре. Последняя часть трилогии Сухово-Кобылина ждала не просто смены исторического контекста. Она ждала эпохи режиссерского театра. И с тех пор, как, наконец, это время пришло, режиссеры на все лады интерпретируют историю мнимой смерти Кандида Касторовича Тарелкина.

-

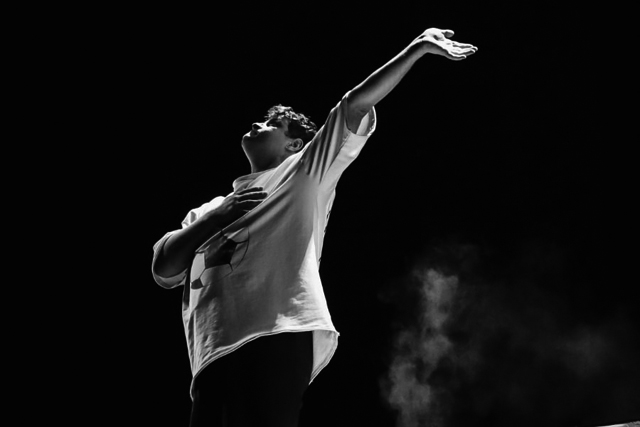

17 мая в Городском театре показали эскиз, созданный в результате работы режиссера Валентина Захарова с группой людей с зависимостью от психоактивных веществ в стадии ремиссии. Показ состоялся в рамках съемки видеокниги «Этюдный метод В. М. Фильштинского для социально-художественных проектов и социокультурной адаптации личности» (проект Социально-художественного театра при поддержке Фонда президентских грантов).

Эскиз назывался «Ничего особенного» (с подзаголовком «Рассказы из жизни бывших зависимых») и, собственно, ничего особенного из себя и не представлял.

За столом, накрытым для чаепития, собираются люди. Они изысканно одеты и несут к столу угощения. Затем, разлив чай по кружкам, они начинают вспоминать истории из своей жизни. Безусловно, выстроены и очередность, и драматургическая линия. Но все выглядит настолько органично и естественно, будто разговор течет сам собой. При этом следить за ним ужасно интересно. Невольно ловишь себя на мысли, что реальные истории реальных людей увлекательнее любого театра. И все-таки это театр. Почему?

Об этом с режиссером эскиза Валентином Захаровым поговорила Ольга Каммари.

-

«Случай в Виши». А. Миллер.

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Артур Козин, художник Ольга Павлович.В пьесе Артура Миллера о преследованиях и уничтожении французских евреев, действие которой происходит в 1942 году, нет кровожадных немцев. Единственному немцу, майору, отозванному с фронта по ранению и прикомандированному к местному участку, эсэсовские акции и методы французских полицейских отвратительны. Главным же обличителем и оппонентом фашизма выступает арестованный по недоразумению австрийский князь, жертвующий собой в противостоянии тотальному и разнузданному хамству, как сам он определяет природу фашизма. Случай имеет место в Виши, но может произойти где угодно. Виши — это везде. А хамство не имеет национальной принадлежности. Как и страх, насилие, доблесть. Я думаю, именно этими соображениями руководствовался и постановщик спектакля МДТ Артур Козин, обезличивая репрессивную машину, перемалывающую судьбы арестованных. В спектакле нет половины персонажей пьесы: майора, французского капитана, полицейских, сыщиков, профессора антрополога. Арестованным противостоит невидимая «машина», дающая бесстрастные команды по громкой связи и управляющая своими жертвами с помощью световых сигналов. Впрочем, обезличивание это в плане драматической действенности оказывается палкой о двух концах.

-

«Мой дедушка был вишней». А. Нанетти.

Театр «Мастерская».

Режиссура и инсценировка Сергея Агафонова и Дарьи Завьяловой, художник Елена Жукова.«Запомни: ты не умираешь, пока тебя кто-то любит», — говорит внуку Тонино дедушка Оттавиано в книге Анжеллы Нанетти.

Любовь — необходимое для вечной жизни чувство. Вокруг этого всеобъемлющего понятия, к которому обращается почти любой текст или спектакль, строится сюжет детской книги итальянской писательницы. Но любовь здесь не абстрактна, а конкретна: она становится активным собеседником времени и даже его противником. Это противостояние делает ее разнообразной и многогранной: искренняя и бескомпромиссная любовь ребенка; нежная, сентиментальная, скучающая и пробивающаяся через время любовь стариковская; сопротивляющееся, но понимающее чувство дочери к отцу; противоречивые отношения супругов и их влияние на сознание ребенка. Память приобретает явно синонимичное этой невербальной связи между людьми значение: только она способна отпечатать нечто теплое и о(за)живляющее в сердце человека. Любовь — явление, освещающее жизнь, отбрасывающее искры памяти о славном времени, когда все живы и беззаботны, — простая, банальная, но необходимая истина.

-

О режиссерской лаборатории Театра Наций в Мордовском национальном театре Саранска

Как ставить на современной сцене русскую прозу золотого века, чтобы не впасть в унылую костюмную иллюстративность? На этот актуальный в эпоху Пушкинской карты вопрос искали свой ответ в Мордовском национальном театре — на режиссерской лаборатории Театра Наций, проводимой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

-

О лаборатории «Experiment 123» в Прокопьевском драматическом театре

«Поиск героя» — именно такой в этот раз была тема лаборатории «Experiment 123», которую Олег Лоевский ежегодно проводит в Прокопьевске. Театр, конечно, всегда занят поиском героя, близкого и понятного зрителю, но, пожалуй, сложнее всего оставаться чувствительным к тому, каким видит мир современный подросток. Лаборатория, подтверждая свое название, стала исследованием, позволив не только проверить на сцене тексты и познакомиться с новыми режиссерами, но и, что еще важнее, «прощупать почву» — узнать, совпадают ли представления взрослых с тем, какими подростки видят самих себя и что действительно их волнует.

-

«Пиноккио». К. Коллоди.

Театр на Таганке (Москва).

Режиссер Ярослав Жевнеров, художник Софья Шнырева.На программке спектакля три березки. А еще — не мальчик и не девочка, человечек в красной вязаной шапке-туннеле, красных панталонах до колен, массивных ботинках с красными шнурками, белом худи на вырост и такой же безразмерной жилетке мастерового с дюжиной карманов будто с отцовского плеча вглядывается ввысь. В черно-белом принте вкрапления красного — в том числе и название, и логотип театра — навевают мысль о затушеванном хорроре общеизвестной сказки.

-

«Вещи и ущи». А. Горбунова.

Театр «Практика» (Москва).

Режиссер Кирилл Люкевич, драматург Настасья Федорова, художник Александр Мохов.В одном черном-черном городе, на одной черной улице...

Нет, не так. Город в миниатюре, который мы можем рассмотреть до начала спектакля, приглушен в ультрафиолете. Он кажется бездонным в прямом смысле отсутствия дна и корней, потому что в его основании — только коробка с прорезями для хранения реквизита. Крошечный и гигантский одновременно, город не выглядит жутким. По крайней мере, не жутким в открытую, скорее прячущим в себе какую-то тайну...

-

Сегодня в Театре-фестивале «Балтийский дом» состоялось прощание с актером Александром Кабановым. Прощаемся с ним и мы голосами его коллег и учеников.

Саша... дорогой однокурсник!.. Поверить, что больше не позвонишь, невозможно. А как же споры о профессии, новые замыслы, идеи, педагогические открытия?.. Всегда в беде первый приходил на помощь — отважный, убежденный. Как сейчас помню дипломных твоих героев: Николая Потехина в «Чудаках» Горького, Шангина в окуджавском «Школяре» — все как вчера. Ты любил нашу актерскую школу — «школьность» твою ценил З. Я. Корогодский, — ты искал и воплощал ее идеи неустанно, услышал продолжение и смысл ее в праудинской философии театра и дышал воздухом Экспериментальной сцены — творил, преподавал, был центром каждого творческого начинания, и некогда было тебе заниматься собой.

Очень рано ты ушел, Саша.

-

«Обломов». По мотивам романа И. А. Гончарова.

Новый молодежный театр (Нижний Тагил).

Драматург Артем Казюханов, режиссер Митя Мульков, художник Анна Красоткина.Начиная писать этот текст, я рассуждала примерно так: отчего бы не примерить в качестве антиэпиграфа к нему строчку «Еще я жив, я только-только начал»? Но чью строчку — Башлачева, Летова, запрещенной или около того группы «Курара»? Не помню. Тогда, думаю, возьму не анти-, а просто эпиграф. Пусть это будут слова доктора из романа «Обломов» о том, что жизнь есть короткий сон, — получится почти Кальдерон, и будет всем красиво. Как там оно звучало на латыни? Vita somnium breve? Не помню. Я честно искала, я в два дня перечитала весь роман, я задействовала в своем ноутбуке поиск по словам и ничего не нашла. В конце концов, я начала сомневаться, доктору ли принадлежат в романе эти слова. Ладно, сдаюсь. «Не помню», «ничего не помню», «сон», «я спал, или это дни повторялись», «все блекнет» — звучит в спектакле Мулькова и Казюханова лейтмотивом. Так тому и быть — не помню, все сон.

-

О XVIII Международном театральном фестивале «Царь-Сказка»

Восемнадцатый Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка», прошедший в апреле в Великом Новгороде, совпал с 35-летием Новгородского театра для детей и молодежи «Малый», который фестиваль придумал и проводит все эти годы. 13 спектаклей в «живой» российской программе и пять в международной онлайн-афише вряд ли случайно образуют число 18. В этом смотре театра для детей и подростков все настолько связано друг с другом, с людьми вокруг и с жизнью, что своей чередой идет на улицах, что смыслы возникают сами по себе.

-

На 99-м году жизни умер хореограф Юрий Григорович.

Когда-нибудь о нем, конечно, снимут кино. Такой сюжет, такая шекспировская — или достоевская, или фаустовская — биография: великий человек, строящий собственный мир и сам его разрушающий. Автор грандиозных балетов, припечатанный определением Майи Плисецкой «маленький Сталин». Руководитель главного (по официальному статусу) театра страны, сначала вознесший его на вершины славы, а потом долго топивший в болоте. Воспитатель и творец легендарных артистов, от души испортивший им жизнь. В любом случае, Юрий Григорович — это эпоха, и историкам театра еще разбираться и разбираться в ее событиях.

-

Тюменский Большой драматический театр обратился к средствам массовой информации с настоятельной просьбой придать максимальной огласке происходящие в нем события. Театр, юридически являющийся частью ГАУК ТО «ТКТО» (Тюменское-концертное театральное объединение), после состоявшегося открытого общего собрания выразил недоверие руководству ТКТО и потребовал его отставки.

-

О драматургическом конкурсе «Маленькая Ремарка» в рамках XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин»

Читки драматургического конкурса «Маленькая Ремарка» на фестивале «Арлекин» прошли в восьмой раз. Три пьесы отразили представление взрослых людей о школьниках в период сдачи ОГЭ, о юных неформалах с гномьими ушами и о жизни голубей в мире людей. Соответственно, 12+, 12- и сказка. На обсуждениях зрители часто говорили, на что похожи пьесы или какие ассоциации у них возникают с другими произведениями. Речь не о подражании или цитировании, а об общих родовых чертах, схожих сюжетных ходах. Драматург Анна Гейжан заметила, что так работает конвенция жанра: когда узнаваемые приемы какого-либо направления мы находим в других произведениях. Термин пришел из кино и связан с нашими ожиданиями: от комедии мы ждем нелепых ситуаций и смешных выходов из положения, от хоррора — искупительного страха и так далее. Возможно, определение для драматургии требует уточнения и подробного анализа. Уже несмешные комедии Чехова само понятие жанра «растворили», не говоря уж о современных драматургических текстах, но только от сказки мы по-прежнему ждем волшебства.

-

«Школа для дураков». С. Соколов.

Ульяновский драматический театр им. И. А. Гончарова, в рамках XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Режиссер Артем Устинов, художник Ася Бубнова.Если и существует мнение, что постмодернистский текст ставить сложно, то спектакль Артема Устинова по повести Саши Соколова «Школа для дураков» доказывает: литература «потока сознания» в качестве материала обладает удивительной сценичностью. Каждое слово преобразуется в действие, образы главных и второстепенных героев складываются из обрывочных фраз и сцен. Режиссер компилирует тексты разных частей в органичную композицию, в чем-то упрощающую повествование Саши Соколова, но одновременно открывающую огромный ассоциативно-поэтический пласт.

-

«Перевал». По мотивам романа К. Булычева «Поселок».

Няганский ТЮЗ. Показ в рамках XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Шура Мошура.Что могло бы быть, если... ученик 6 «Б» класса Коля Наумов смог бы путешествовать во времени и пространстве? Девочка из будущего Алиса Селезнева подружилась бы с представителями новых планет и галактик? Землянин инопланетного происхождения Гарик Гагарин обладал бы даром внушения и владел левитацией?..

-

12 мая, на 93-м году жизни покинула этот мир Алла Евгеньевна Осипенко — звезда мирового и российского балета ХХ века. За сорок лет, прошедших с поры, когда Осипенко простилась со сценой, ее имя не потускнело, не умалилось, а, скорее, засияло еще сильнее, как это происходит обычно с легендарными фигурами. Видеозаписи с ее исполнением (на наше счастье, они есть!) воспринимаются людьми, перед глазами которых давно уже танец новых поколений, не как устаревшие, развенчивающие кумиров прошлых лет, а как непререкаемо прекрасные.

-

О XXII Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин»

В конце апреля закончился фестиваль «Арлекин» — со всеми его программами, «Маленькой ремаркой», семинарами... Некоторые спектакли особенно заинтересовали критиков, и редакция не смогла отказаться от авторских предложений — отрецензировать работы Артема Устинова и Дмитрия Крестьянкина отдельно. Так что следите за руками, как говорится. После обзора в ближайшие дни вас ждут еще и другие тексты. Предлагаем читателям на несколько дней погрузиться в атмосферу прошедшего фестиваля.

Апрель в Петербурге выдался теплым. Столбик термометра один раз даже преодолел отметку в 26 градусов. А еще весна пришла с новым «Арлекином», потому что фестиваль для детей и подростков генетически «весенний»: юность насыщена озорством, познанием мира, возможностью быть открытым, верящим и впечатлительным. За полторы недели на фестивале состоялись показы 19 спектаклей конкурсной и внеконкурсной программ, лаборатория драматургов и режиссеров «Маленькая Ремарка», образовательный семинар «Лаборатория как платформа для развития профессионалов детского театра», лекция о детской литературе, презентация Театра кукол Республики Карелия. Даже в порядке перечисления — гипернасыщенное время, стремящееся в разных аспектах аккумулировать и фиксировать состояние «театра 14 ±».

-

«Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». По повести Н. В. Гоголя.

Театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Шэнь Ван, драматург Анастасия Ермолова, художник-постановщик Артем Гайнанов (Москва).Спектакль Шэнь Вана начинается с затакта. Пантомимическая интермедия с субтильным Иваном Ивановичем (Николай Смирнов) и представительно-грузным Иваном Никифоровичем (Илья Ладыгин) будто предлагает альтернативный вариант развития известного гоголевского сюжета: вместо нелепой ссоры соседей из-за ружья, ставшего поводом для вражды до конца жизни, два Ивана по-мультяшному пискливо и восторженно вместе стреляют по сторонам.

комментарии