К юбилею Григория Козлова

Григорий Козлов.

Фото — Е. Коновалова.

Сегодня, когда Григорию Михайловичу Козлову исполняется 65 лет, я решила отступить от обычного поздравительного тона. Про дружбу и любовь уже сто раз все было сказано, про театр «с подогревом», куда стремятся на огонек люди, нуждающиеся в живой жизни, в человеческом и человечном, — пишется из текста в текст и из юбилея в юбилей, а каждый год 6 марта на седую голову Гриши сваливается столько любви его учеников, и столько прекрасных номеров-капустников-песен-заплачек-тостов из года в год прославляют «Михалыча», что к этому трудно что-то прибавить.

Козлов — счастливый учитель полутора сотен счастливых учеников, и, слышала я, к юбилею «Мастерской» (то есть к сентябрю) выйдет посвященный ему сборник. Наверняка там будет много справедливой благодарности, комплиментов и «веселых случаев на уроках». «Мастерская» верна своему учителю, даже если ученики-режиссеры уходят-уезжают и занимаются совсем другим театром (к этому, кстати, мы еще вернемся, важно не забыть). За четверть века (а 29 августа 1996 года, накануне сбора первого Гришиного курса, мы так долго искали в редакции фотографии Кацмана и так славно покутили потом, что дату эту я помню отлично, с головной болью) я слышала от выпускников педагогической мастерской Г. М. Козлова только о счастье студенчества. Наверное, это все и будет в сборнике.

Слышала и то, что авторы будущей книги (в которой все всем ясно про любовь и преданность) колотятся об вопрос о творческом методе режиссера Григория Козлова — и в этом направлении образовался некоторый тупик, потому что метод не описывается одной только любовью и прекрасными номерами-капустниками-песнями-куплетами…

Вопрос о методе задавали и мне для участия в юбилейном видео-поздравлении. От устной формы комплиментарного тоста-заплачки я отказалась, но решила все-таки подумать и сформулировать что-то о методе Козлова. И не в качестве юбилейного подарка, а, как говорил Юрий Михайлович Барбой, «из окаянства». Потому что об обаянии козловских спектаклей и его верности идеалам нашей молодости, об органическом прекраснодушии его искусства и о главной теме — как не скурвиться в этой стране — писать проще, чем про метод.

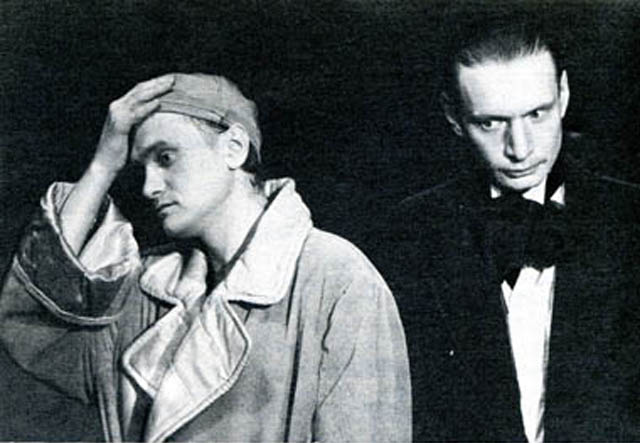

А. Марков (Он) и В. Белецкая (Она). «Моление о чаше».

Фото — В. Дюжаев.

Итак.

Метод в строгом понимании дается школой, Мастером — из рук в руки, формируется изо дня в день, из урока в урок: Кнебель, Товстоногов, Хейфец… Когда-то в одном из интервью Кама Гинкас говорил мне: «Я знаю только то, что мне внушил Георгий Александрович. И это меня в немалой степени сковывает, потому что я хотел бы заплывать и в другие моря, быть и негром, и китайцем, и женщиной, но я есть мужчина, Кама Гинкас, ученик Товстоногова. И, надо сказать, переломить этот хребет, который он мне вставил (школу, иначе говоря), я не смог. Сознательно старался, но не смог».

У Григория Козлова такого единственного учителя, дававшего ключи, не было — студент-кукольник, незаконное дитя кацмановской мастерской, он сам складывал свой театр, часто пользуясь зрительскими эмоциональными впечатлениями. И сейчас Гриша подробно помнит сцены Эфроса или Товстоногова, а уж Додина и подавно (студент-корабел был истовым и благодарным зрителем). Он равнялся на образцы — и до сих пор эти образцы не низвергнуты, а как будто накрывают куполом его спектакли (вот и в недавней «Утиной охоте» возникла цитата из «Взрослой дочери молодого человека»).

А. Девотченко (Порфирий Петрович) и А. Строев (Разумихин). «Преступление и наказание».

Фото — Ю. Белинский.

Конечно, кацмановская школа, за которой подглядывал и в которую внедрялся Козлов, дружа с последним кацмановским курсом, стояла на системе (имеется в виду К. С.). Но система, как известно, двулика и двусоставна, в ней есть эстетика, а есть этика. И если работа актера над ролью и над собой в процессе воплощения, а также этюдный метод, не считая действенного анализа, — это ежедневные аудиторные галеры, то этика — та самая прекрасно-идеалистическая часть системы, которая дана сразу как идеология. И вот мне кажется, что из системы Козлов выбрал и поставил во главу угла «Этику», которая стала его методом работы над спектаклем.

Поясню. Каждый раз ему важно создать человеческую общность, установить любовно-дружеские партнерские связи, которые (внимание!) становятся связями персонажными, ролевыми. Вот все мы сто лет пишем одно и то же: под все драматические мотивировки, под весь разбор Гриша подкладывает мотивации любви. Порфирий из любви спасает Раскольникова, в «Карамазовых» или «Идиоте» поголовно все любят друг друга. И даже в «Яме». В чем фокус? А фокус в этике, во внесценических актерских связях, держащих все прочее. Вспоминаю, как в голодные 90-е Козлов ставил «Два вечера в веселом доме» в Новосибирске. Женский коллектив неблагополучных, безденежных в тот момент, полуголодных артисток был обогрет им, накормлен и человечески объединен (именно после этого спектакля мама Гриши Ирина Григорьевна жаловалась мне, что он не привез ни копейки гонорара, потратив все в Сибири, подкармливая беззарплатных обитательниц «веселого дома» — театра «Красный факел»). Ясно, что человеческие связи «отопили» «Яму», и спектакль стал «человечьим общежитьем», где девушки-проститутки пели «Миленький ты мой, возьми меня с собой», сплоченные Гришей в сердечный трудовой коллектив «веселого дома» и открытые друг другу во всем.

«P.S.». Сцена из спектакля.

Фото — Ю. Белинский.

Или вот рассказывают: шел на выпуск спектакль в ТЮЗе недавно выпустившихся «козлят» (драматург, режиссер, исполнители). Доделывали его ребята не «в добре», как принято говорить в мастерской, а переругавшиеся и раздраженные, потому что ничего не получалось. На прогон пришел Михалыч. Прогон был хреновый. Но Козлов не стал заниматься с режиссером корректировкой, разбором, он вообще не стал делать замечаний и заниматься спектаклем, он начал говорить с ними — о них, однокурсниках. Просто говорить и тем самым налаживать порванные человеческие связи. И поразительным образом на следующий день возникли новые ролевые и драматические качества, все встало на свои места и вышел совсем неплохой спектакль. Но главное — люди остались друзьями.

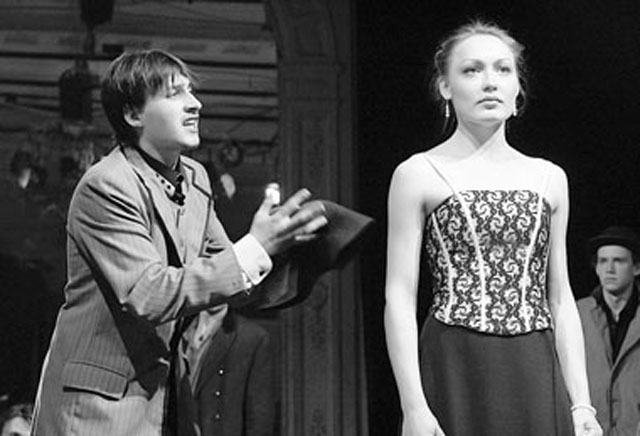

Рассказ этот я услышала сравнительно недавно, уже сформулировав для себя конфигурацию козловского метода, в котором этика главенствует над эстетикой и определяет драматический разбор. Но и без этой инсайдерской инфы давно понятно, что лучшие спектакли Григория Козлова связаны с исключительной партнерской доверчивостью и законом «играй партнера». С самого начала, с семейного дуэта Маркова и Белецкой в «Молении о чаше». С трио Девотченко, Баргмана и Паниной («P. S.») и их человеческими отношениями на тот момент, с дуэтом Баргмана и Девотченко («Лес»), с братством-сестринством всех «преступленцев». Теперь любят ссылаться на Фишер-Лихте и говорить о присутствии «феноменального тела» актера на сцене, о том, что оно несет собственные значения, а не ролевые, и это примета современного театра. Притом что театр Козлова не числится по ведомству современного искусства, он — вот парадокс об актере — всегда строился на собственных значениях феноменальных (тел ли, душ ли) Девотченко и Бульбы, Латышева и Лаврова, Баргмана и Шумейко. Вот как так? То ли Эрика театр Гриши видела, то ли он ее книжку выучил (вариант: она не видела, а он не читал, что более верно)).

А.Баргман (Несчастливцев), А.Девотченко (Счастливцев). «Лес».

Фото — А. Марголин.

Ну и что говорить о курсах, на которых «все вы мои дети», семья — будь то «основоположники», «тиходонцы» или «малыши», будь то Сарафановы, Иволгины, Епанчины, Карамазовы или Мелеховы. Все дружбы-любви становятся сценическим материалом, этика формирует эстетику, определяет конфликт, рождает атмосферу. Недаром много лет из спектакля в спектакль Козлова идет тема семьи, дома, и где ее нет (например, в «Концерте замученных опечаток»), там удачи не случается. Недаром в гулких просторах «чужого» ТЮЗа театр Козлова остывал (Гриша сильно обижался, но я не ценю этот период его творчества). Недаром скорый наезд в какой-то театр и быстрое сплочение группы артистов — опять же на основании любви — не дает того результата, что со «своими», результат оказывается нестоек, через небольшое время спектакль делается непохож на себя самого.

Я начала с того, что не было Мастера, передавшего Грише Козлову отточенный метод. Но вот открыла «Этику» К. С. — и как будто увидела не Торцова, а Кацмана, раскинувшего руки: «Мы, артисты, — счастливые люди, так как во всем необъятном мире судьба дала нам несколько сотен кубических метров — наш театр, в котором мы можем создавать себе свою, особую, прекрасную артистическую жизнь, большей частью протекающую в атмосфере творчества, мечты и ее сценического воплощения в коллективной художественной работе, при постоянном общении с гениями: Шекспиром, Пушкиным, Гоголем, Мольером и другими». Ну и далее по тексту. Вот это как раз передать можно. Даже за один урок.

Е. Шумейко(Мышкин), А. Лыкова (Настасья Филипповна). «Идиот».

Фото — Д. Пичугина.

И Гриша Козлов теперь метод передает — изо дня в день, из рук в руки. И если спросить про совершенно непохожих на Мастера режиссеров Г. Бызгу и А. Безъязыкова, Н. Лапину и Р. Кудашова, Т. Насирова и М. Диденко, Д. Егорова и Е. Гороховскую, М. Фомина и М. Романову, — во всех театрах страны вам скажут, что ученики Козлова работают, создавая атмосферу любви, общности, дружества, и что их объединяет любовь к актеру. Потому «козловцев» ждут, и никогда ни от кого я не слышала ничего иного, хотя эстетически они не сходятся.

P. S. Вот только что сказали, что на актерско-режиссерских курсах у Козлова читают как обязательный тест как раз «Этику». Я этого не знала, но, значит, что-то здравое в моих догадках есть…

Комментарии (0)