-

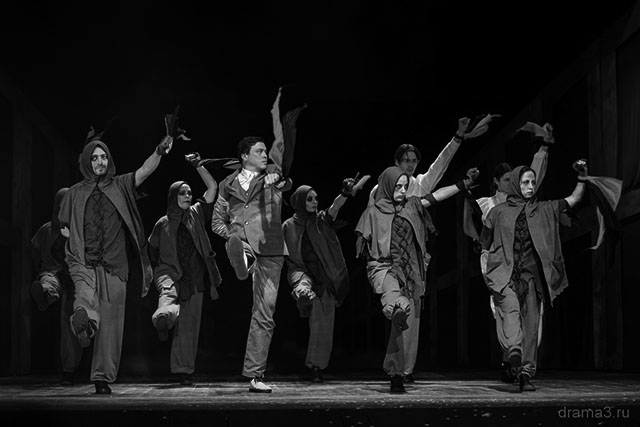

«Вишневый сад». А. П. Чехов.

Каменск-Уральский театр драмы — Драма номер три.

Режиссер Александр Балыков, сценограф и художник по костюмам Лев Низами.Цепляет сразу. Раздвигается красный бархатный занавес большой сцены старого ДК, в котором, несмотря на все заслуги, по-прежнему квартирует в Каменске-Уральском Драма номер три, и вместо детской с цветущим садом в окне усадьбы Раневской по обе стороны сцены — уходящие в бесконечность, грубо сколоченные из досок двухъярусные ряды с серыми занавесками. Казармы или скорее тюремные нары. На узких боковых стенках, обращенных в зрительный зал, полки с большими книгами в одинаковых серо-коричневых обложках. В полках справа врезана железная, отвратительно лязгающая дверь, за которой, когда она открывается, виден какой-то адский огонь — преисподняя? пыточная? газовая печь? И все. Персонажи будут появляться из разных отсеков этих камер, и почти все события будут происходить на центральной голой части сцены, которая в виде дороги тоже ведет куда-то за пределы видимого, в никуда — такой оптический эффект.

-

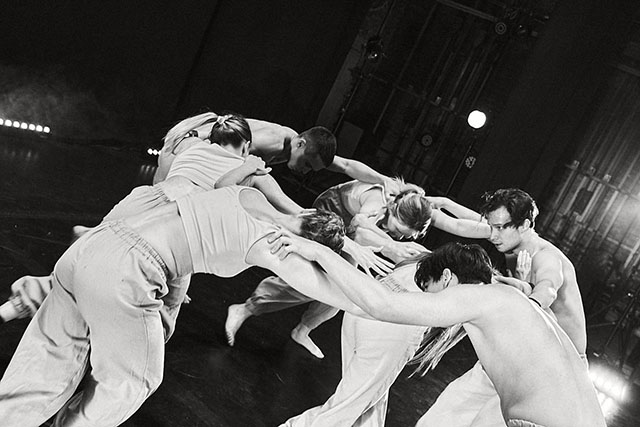

«Однажды рыба встала и пошла».

Челябинский театр современного танца.

Хореограф Дмитрий Чегодарь.Театр Ольги Поны — один из немногих отечественных театров, где худрук прямо подталкивает артистов к самостоятельному творчеству, помогает, не ревнует, радуется успеху дебютантов-постановщиков больше, чем собственному успеху. В Челябинске уже подросла целая плеяда новых авторов — а Пона не устает обращать внимание публики и критиков на их постановки.

-

«Тихий свет». Р. Козырчиков.

Невидимый театр (Санкт-Петербург).

Режиссер Семен Серзин.Пьесы Романа Козырчикова поэтичны, деликатно-мудры, тонки, почти прозрачны — подобны поэзии. «Тихий свет», написанный в 2019 году, в принципе, ничем особенным не выделяется среди всех текстов Козырчикова, и в связи с этим не очень понятно, почему же именно за него взялся Семен Серзин. Однако сам факт, что за драматургию Романа Козырчикова когда-нибудь «возьмутся», был неоспорим. Так же неоспорим, как и факт провала, «неумения» ставить пьесы этого уральского автора.

-

«Чайка». А. Чехов.

Театр Barbican (Лондон).

Режиссер Томас Остермайер, художник Магда Уилли.«Чайку» Томаса Остермайера в принципе можно было бы описать сверхкратко, мемом из «Кавказской пленницы»: «Птичку жалко». И на этом остановиться.

Нет у меня добрых слов в ее адрес.

Режиссер предельно постарался, чтобы от чайки-пьесы остались выщипанные перья. Провал Кейт Бланшетт, большой актрисы и звезды первой величины, как и остальных артистов — исключительно дело рук режиссера.

Тут ему славу разделить не с кем.

-

...Тонкая корочка раннемартовского льда на луже. Улицу почему-то не помню, а лед на углу Рубинштейна и Марии Ульяновой помню (наверное, шла, не глядя по сторонам, ничего не видя — ну да, так оно и было). Я иду с «Братьев и сестер» из МДТ, стою под тусклыми фонарями, записывая что-то в блокнот, но дело не в том. Пахнет весной и очень много воздуха — как будто театр накачал мир озоном. И хочется кричать «заживёёёём!», потому что это 1985-й, мы начинаем свободно дышать, вдыхать и выдыхать, и впереди новая жизнь, и у ее начала — этот великий спектакль. Точно — великий.

-

«Принц Гомбургский». Г. фон Клейст.

Никитинский театр (Воронеж).

Режиссер Лиза Бондарь, художник Алексей Лобанов.В воронежском Никитинском театре Лиза Бондарь поставила пьесу Генриха фон Клейста «Принц Гомбургский». Не очень-то богата сценическая история этой странной пьесы на отечественной сцене. Могу вспомнить только спектакль Михаила Мокеева в сценографии Юрия Харикова в «Et Cetera» в 1998 году, из которого я ничего не помню, кроме фантастических костюмов. Ставить сейчас «Принца Гомбургского», в котором явно силен прусский милитаристский дух, — это, конечно, и вызов, и принципиальный диспут. В романтической драме Клейста есть и прославление курфюрста Фридриха Вильгельма, монарха прусской династии Гогенцоллернов, и невероятный пафос подчинения монаршей воле, которая олицетворяет государство. Но есть в пьесе и другое: романтический, несколько сомнамбулический герой, мечтающий о подвигах, о славе, нарушающий то ли во сне, то ли наяву эту самую волю, приносящий монарху победу и приговоренный к расстрелу за неподчинение приказу.

-

«Ванесса». С. Барбер.

Московский театр «Новая Опера».

Режиссер Дмитрий Волкострелов, художник Леша Лобанов, дирижер Андрей Лебедев.Театр «Новая опера» продолжает пополнять свою афишу раритетными названиями, чередуя редко исполняемые у нас произведения оперного искусства XIX — начала XX веков с более поздними сочинениями второй половины прошлого столетия. На Крещенском фестивале, в этом году посвященном творчеству видного американского композитора Сэмюэла Барбера, театр представил премьеру его самой известной оперы «Ванесса» на либретто Джан Карло Менотти. Оперы Менотти «Телефон» и «Медиум» с успехом шли и идут в Москве и Красноярске, кроме того еще одну его оперу — «Ложь Мартина» — ставили в Москве и показывали в англиканском соборе артисты театра «Амадей» несколько лет назад.

-

Несколько слов в честь господина Г. К. и его сегодняшнего 70-летия

Каждый раз, находясь в темном зрительном зале на новом спектакле Григория Козлова, особенно приходя на протяжении последних полутора десятков лет в театр «Мастерская», неизбежно вспоминаю один из первых его спектаклей — «Москва. Моление о чаше», появившийся когда-то в Музее Ф. М. Достоевского в Кузнечном переулке. Точнее — премьеру сыграли в феврале 1992 года, и это был второй спектакль, после «Концерта Саши Черного для фортепиано с артистом» с Алексеем Девотченко, спектакля, получившего громкую славу при рождении и жившего многие годы с аншлагами в камерных пространствах города.

-

«Дон Кихот». По мотивам романа М. де Сервантеса.

Театр Наций.

Режиссер и художник Антон Федоров.Спектаклю предпослан светящийся на заднике эпиграф, взятый из лекций Владимира Набокова о «Дон Кихоте». Не буду его здесь приводить, ибо соблазн цитировать набоковские пассажи столь велик, что грозит полностью заместить собственный текст о постановке Антона Федорова. Скажу лишь вкратце: эпиграф содержит обращение к любезному читателю с предложением приятно провести время, наблюдая, как на залитой солнцем улице люди издеваются над живой собакой. То есть речь идет об откровенной жестокости романа Сервантеса, о которой Набоков не переставал упоминать на протяжении всех лекций, а один раздел даже непосредственно ей посвятил.

-

«Ромео и Джульетта во мгле».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Автор сценической композиции и режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский.Дебютный спектакль Молодой студии Льва Додина поставлен со студентами 4 курса его мастерской. Кажется, уже одно это обстоятельство должно заставить рассматривать «Ромео и Джульетту во мгле» как учебную работу — то есть, в контексте поставленных перед студентами задач. Однако спектакль позиционируется как часть репертуара МДТ — соответственно, учебные задачи, неизвестные зрителю, вероятно, не являются здесь неотъемлемым обстоятельством.

-

«Дети солнца». М. Горький.

Театр-сцена «Мельников» (Москва).

Режиссер Лиза Дороничева, художник-сценограф Андрей Виноградов, художник по свету Антон Поморев.Лишь о былом величии некогда существовавшего театра Романа Виктюка сегодня напоминает конструктивистское здание в Сокольниках. Правда, увешанное многочисленными гирляндами, оно немного смахивает на площадную елку, которая дисгармонирует с окружающей средой. Впрочем, это только небольшое отступление перед размышлением о том, что есть величие сегодня, кто они — «великие люди», и зачем вообще сейчас задаваться подобными вопросами.

-

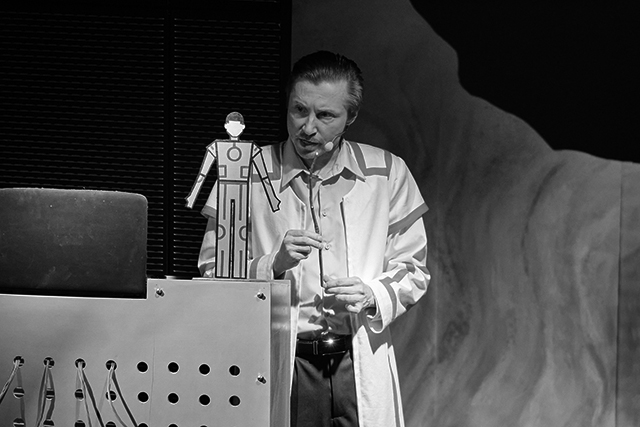

«Стругацкие. М.А.Л.Ы.Ш». По мотивам повести А. и Б. Стругацких.

Архангельский театр кукол.

Режиссер Алена Волкова, художник Алиса Бакун-Феоктистова.Фантастику, в частности книги братьев Стругацких, в российских театрах ставят нечасто. Ситуация заметно изменилась за последние пару лет — премьеры по Стругацким выходят в ведущих театрах Москвы, в «Таком театре» в Петербурге их текстам недавно посвятили целую лабораторию. Да и в Архангельске пару лет назад Максим Соколов выпустил «Пикник на обочине» в Театре Панова, в тот же год в местном Театре драмы стартовал «Ломоносов Фест», посвященный науке и технологиям. Людям хочется в космос, когда на Земле они не чувствуют себя безопасно.

-

«Великий Синемой». М. Кадацкая.

Проект «Прошлое в границах настоящего. КиноSound» (Вологда).

Режиссер Ася Литвинова, медиахудожник Александра Магелатова.Вологда — город неочевидной истории, сплетенной из деревянного кружева и геометричного орнамента советской типовой застройки. Здесь, среди по-северному приземистых пряничных домиков XIX столетия затерялось здание электротеатра «Рекорд», открытого в 1910 году и сохранявшего статус кинотеатра под разными именами («Стелла Норд» — «Искра» — «Салют») вплоть до 2020 года. Сейчас тут открыли молодежный центр — имя сохранилось (на входе в модную кофейню красуется надпись «Салют, молодежь!»), а вот от самого кинотеатра со столетней историей не осталось ничего, даже экран заменили.

-

О режиссерской лаборатории Большого детского фестиваля «Эхо БДФ — Красноярский край» в Красноярском ТЮЗе

Большой детский фестиваль продолжает путешествие по России. Как и студенты Мастерской Юрия Бутусова. Путешественники пересеклись в Красноярском крае, где проходила режиссерская лаборатория «Эхо БДФ». Лаборатория была аж в трех театрах: Железногорском театре кукол «Золотой ключик», Красноярском музыкальном театре и Красноярском ТЮЗе. В последнем и ставили свои эскизы бутусовцы.

-

«Река Потудань». А. Платонов.

Ханты-Мансийский театр кукол.

Режиссер Елена Евстропова, художник Лилия Жамалетдинова.В спектакле Елены Евстроповой достаточно много текста, он максимально приближен к оригиналу и вложен в уста рассказчицы (Ольга Гапеева). Она в сером длинном платье и босая (символ неприкаянности и потерянности) произносит текст «Реки Потудань» высоко и возвышенно. Конец фразы часто трижды повторяется, и этот рефрен придает и так поэтичному тексту Платонова практически фольклорный мотив. Так режиссер спектакля сочиняет миф о первых людях в разрушенном, разоренном мире.

-

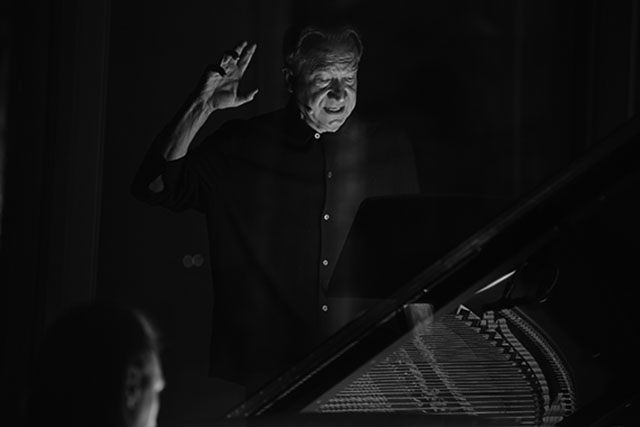

«Энох Арден». Р. Штраус.

Дом культуры «ГЭС-2».

Режиссер Дмитрий Волкострелов.Мелодрама для чтеца и фортепьяно — определение уникального теперь жанра «Эноха Ардена» звучит рифмой само по себе. Эту вещь Рихарда Штрауса, автора музыки и либретто, написанного им по поэме Альфреда Теннисона с тем же названием, единственный раз исполнили в битком набитом Актовом зале «ГЭС-2» в рамках программы «Истории музыки». Идеолог и куратор проекта Дмитрий Ренанский, представляя его публике, рассказал об экспериментах композитора, занимавшегося «поисками оптимального баланса между сюжетными перипетиями и законами музыкальной формы». Говорил он не только о Штраусе и Теннисоне, но и о Густаве Шпете, чей перевод поэмы, сделанный им в томской ссылке незадолго до расстрела в 1937 году и опубликованный только полвека спустя, был исполнен на гэсовской сцене.

-

«Сильва». И. Кальман.

Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой.

Режиссеры Василий Козарь и Василий Буткевич, руководитель постановки Олег Меньшиков, художник Михаил Гербер, дирижер Денис Виноградов.Место действия? Москва. Наш быстро меняющийся город, в котором на центральных улицах арендаторы сменяют друг друга с космической скоростью, и где вчера торговали телефонами — нынче продают нижнее белье, а завтра там же поселится дорогущая фермерская лавка. (Герои в первой же сцене обсуждают, где находится знаменитое кабаре — «а, это там, где был ювелирный».) Время действия? Ну, условно наше. Народ переписывается в мессенджерах, Бони упоминает модное место «у Симача» (то есть заведение модельера и ресторатора Дениса Симачева).

-

«Евгений Онегин». А. С. Пушкин.

Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

Режиссер Егор Перегудов, сценография и костюмы Владимира Арефьева.«Поэт погиб — о нем два сердца, может быть, еще грустят... На что грустить?» Этому вопросу, обращенному к горстке камней на авансцене (могиле Ленского), спектакль будет верен до конца. Грустить тут никто не собирается. Даром что смерть поэта повисает с первых минут. Слезы целиком отданы то прорывающейся плотине («стене плача»?) позади, то бурно рыдающим ручьям, по которым Татьяна (Варвара Бочкова) с девушками запускает через всю сцену кораблики-письма, то слегка журчащей фоном воде, пока артисты упражняются в декламации и льют потоки словес, периодически ожидая из зала продолжения строф. После метаний и рычаний обезумевшей от любви Татьяны ее саму няня неоднократно кропит святой водою в надежде бесов унять... По лужам потом как следует пройдутся швабрами — гостям Татьяниных именин еще отлеживаться на полу после шумной ночки под одеялами-сугробами, так что помыть сцену не помешает.

-

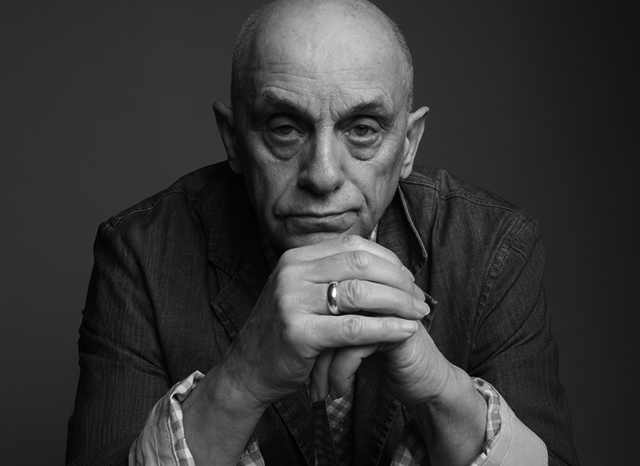

К 80-летию Льва Стукалова

В Ленинградском нашем Театральном институте, основные занятия которого менять название и выпускать из своих крепких стен Лёвушек Додиных и Маринок Неёловых, есть первый этаж.

Там две огромные аудитории, бюсты каких-то ехидных античных театральных мужчин и мраморный камин.

Идет 1966 год. Мрамор желтоват от табачка, каминная полка широка и просторна.

Двое студентов — режиссерского и театроведческого факультетов — Лёва Стукалов и Вадя Жук неустанно играют «в коробок». Правила игры я вам объяснять не буду. Вы и в теории Станиславского не шибко разобрались, а тут такие сложности.

Стукалов в основном выигрывает. За период обучения он выиграл у Жука копеек 47-48.

Это полторы пачки болгарских сигарет, которые они не выпускают из красиво очерченных губ. -

«Мрамор». И. А. Бродский.

Музей-квартира Иосифа Бродского «Полторы комнаты».

Постановка Евгения Цыганова.Алена Ходыкова — Алисе Фельдблюм

Время действия — 28 января 2025 года, место действия — музей-квартира Иосифа Бродского, пространство действия — Петербург и весь мир. Пьеса «Мрамор» написана Бродским в 1982 году, и уже не в «Полутора комнатах», а в американской эмиграции. Актер Евгений Цыганов вместе с командой музея придумал масштабную акцию памяти поэта: прочитать текст пьесы в доме Бродского — в формате онлайн-спектакля, который можно увидеть из любой точки Земли. Концептуально это очень красивая история...

комментарии