О V Театральном фестивале «Сенокос» в Суздале

В прошлом году «Сенокос» был посвящен тысячелетию Суздаля. Наступил тысяча первый год. Что такое один год на фоне тысячи? Организаторы фестиваля решили сконцентрироваться на современности и зафиксировать нас в настоящем моменте.

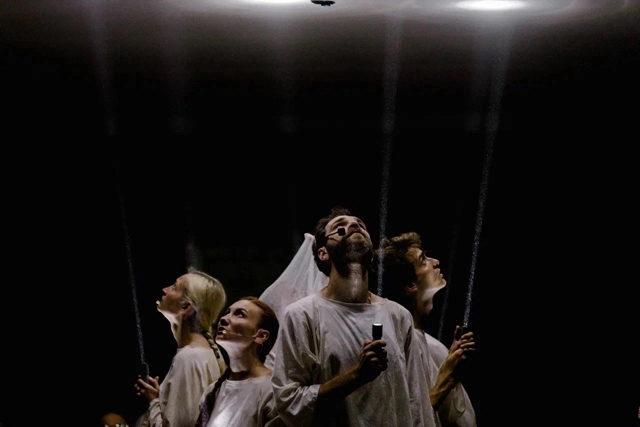

Сцена из спектакля «Язык Суздальский».

Фото — Сергей Кравцов.

Суздаль — странный город. Не сразу открывающийся, изменчивый, многоликий. Говорят, даже мистический, посылающий испытания своему гостю. Древнерусское наследие, советская надстройка, туристический плакат — нелегко пробиться к сущности Суздаля. В выходные складывается впечатление, что в городе никто на самом деле не живет, только ряженые кони в упряжках. Среди древних церквей, ресторанов «традиционной русской кухни», унифицированной русскости вопросы идентичности и идентификации напрашиваются сами собой.

Органично из этих вопросов вытекает спектакль «Язык Суздальский» Анны Лифиренко. Режиссер в формате квеста-ритуала исследует офенский язык, называемый также «суздальским наречием». Это тайный язык, придуманный на Руси бродячими торговцами, офенями, и со временем, предположительно, преобразовавшийся в феню, блатной жаргон.

На лужайке перед Фабрикой (полупустое здание на реставрации) расставлены небольшие постройки, сколоченные из деревянных досок. По очертаниям построек можно догадаться, что это символическое обозначение деревенского хозяйства — изба, коровник, баня, колодец. Доски обклеены бумагой с самыми разными, привычными нам словами: яблоко, работа, торговать, сахар, кожа, ведро. В центре этого мира — древо жизни, собранное из бревен, веток и проводов. Актеры в белых одеждах с благостным видом начинают сказ, вводят зрителя в некую словесную игру. Это абстрактный древний народ, говорящий на суздальском языке, но напоминающий скорее инопланетян, несколько механически существующих под электронное инопланетное звучание (саунд-дизайнер Виктория Самохина) и прилетевших с несуществующей, но многозначительной планеты Суздаль.

Сцена из спектакля «Язык Суздальский».

Фото — Сергей Кравцов.

Перейдя со зрителем в темное душное помещение, окутанное ритуальной дымкой, актеры демонстрируют рождение языка. Например, происходит почти обряд очищения в бане, во время которого даются названия частям человеческого тела. Артист Никита Юськов снимает рубашку, его руки, спина оказываются подписаны флуоресцентной краской: руки — «обнятки», кожа — «шкура». Человек рождается путем называния себя.

Мы погружаемся в мир первого человека, который дает названия всему сущему, исходя из звука, издаваемого предметом, его внешнего вида, функции. Иногда логика словотворчества неуловима. Огурцы — «висляки», овца — «моргуша», соль — «ялось», вода — «дряба», любовь — «горба». Со временем язык суздальский начинает звучать как авангардная заумь. Происходит остранение, «отклеивание» звучания слова от его содержания. На актрису Евгению Абрамову накидывается белая ткань — то ли фата, то ли простыня. На ткань проецируется слово «горба». Оно переливается-перекатывается по простыне, актриса сквозь ткань пытается поймать его, потрогать, охватить. Слово в своем электрическом свете становится вещественным.

Сцена из спектакля «Язык Суздальский».

Фото — Сергей Кравцов.

В конце спектакля произойдет и буквальное «отклеивание» — бумага с современными словами оторвется от деревянных идолов, и на досках окажется перевод на офенский. Пройдя вместе с актерами обряд перехода, зритель оказывается на той же лужайке, где начинался спектакль, но как бы в измененном, ином пространстве — он перемещается в мир суздальского языка.

Парадокс художественного языка спектакля кроется в авторском определении жанра — ритуал-квест. Формат квеста предполагает некую просветительскую функцию, которая не сочетается с форматом ритуала. Поэтические эпизоды, напоминающие таинство, ритуалы слогов и наговоры разбиваются эпизодами в стиле интерактивного музея. Как будто авангардистская постановка, пользующаяся приемами обэриутов, сопровождается субтитрами с разъяснением.

Обращение к корням (и даже буквальное) происходит в еще одном спектакле-променаде — «Зернах» Дмитрия Крестьянкина. Прогулка по маленькому селу Кидекша погружает зрителя в истории его жителей и его пространственную память. А высадка деревьев на месте сгоревшей рябиновой рощи делает зрителя причастным к этому пространству. Крестьянкин — режиссер простых, но действенных образов. Посадка дерева — это одновременно и простой художественный прием, и значительный внехудожественный акт.

Сцена из спектакля «Зернах».

Фото — Владимир Никонов.

Четверо артистов (Вячеслав Пискунов, Евгения Акимова, София Грацианская, Анастасия Филиппова) в синих рабочих комбинезонах, как у Марио из видеоигры, собирают зрителей на зеленой лужайке. Они вспоминают «Вишневый сад», «Дядю Ваню», «Лес» и другие русские пьесы, в которых природа становится декорацией. Стук топоров по вишневым деревьям из «Сада», русские леса, которые трещат под топором, и ленивый человек, у которого не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо из «Дяди Вани». Вячеслав Пискунов, на несколько секунд отворачиваясь от толпы зрителей, легко перевоплощается в чеховских героев и полуиронично читает их монологи. Актеры в целом существуют непосредственно, как бы без роли, и постоянно находятся в непринужденном диалоге со зрителем. Сделав вывод, что русский театр нанес природе непоправимый ущерб, они отправляются в путь для восстановления справедливости. Зрителю предлагается взять в дорогу саженец рябины в горшке, лопату, лейку или колышек. Это снова напоминает видеоигру, где игрок выбирает снаряжение перед миссией.

Два часа под палящим солнцем (а в один из показов и под проливным дождем) зритель несет выбранный им предмет, проходит мимо домов, огородов, лающих собак на привязи, через кладбище, помойку и поле. Останавливаясь в разных точках села, актеры предлагают зрителям немного передохнуть и послушать истории жителей Кидекши, рассказываемые по очереди (актеры не встречались со своими героями, их рассказы были записаны полевыми исследователями из команды спектакля). Семейные истории, несложившаяся история любви, рецепт соленых огурцов, переданный бабушкой. Нам даются минималистичные, бережные портреты людей села Кидекша. Они работают, творят, выстраивают быт, рефлексируют, но тема потерянности, одиночества так или иначе проскальзывает в их словах. «Мы зерна, брошенные на землю», — звучит в одном из монологов. Слово «брошенные» по-особенному играет в этой фразе. Зерен много, но каждое из них одиноко, выброшено.

Сцена из спектакля «Зернах».

Фото — Владимир Никонов.

Добравшись до финальной точки спектакля, зрители, наконец, высаживают деревья. Важно, что они могут сделать это только вместе — объединив свои саженцы, лейки, лопаты и колышки. Крестьянкин оставляет нам нехитрое, но значимое послание: «Держитесь за человека, как за ствол дерева в бурю».

Еще одно сильное коллективное переживание происходит в спектакле Константина Учителя «Список Паперной». Поэтесса, переводчица, пародистка Эстер Паперная знала тысячи песен на разных языках мира и пела их на застольях вместе с Хармсом, Введенским, Маршаком, Олейниковым и другими поэтами в конце 20-х годов. Сравнительно недавно была обнаружена кассета 1984 года, на которой записаны некоторые из этих песен в исполнении Паперной. Спектакль основан на списке композиций с этой кассеты.

За двумя длинными столами, украшенными букетами полевых цветов, расположились зрители вперемешку с актерами. На столах почти сакральная закусь — хлеб, вино, яблоки, вареные яйца. Через открытые окна просторного здания бывшей ГЭС открывается вид на реку Нерль и ее зеленый берег. Пейзаж живет, дышит и будто стремится проникнуть в зал сквозь отсутствие оконной рамы. Грубые голые стены ГЭС становятся его контрастной рамкой. Под крышей время от времени щебечут ласточки. Актеры поднимаются со своих мест и в манере тоста, анекдота, байки или просто интересной истории из жизни рассказывают о застольных вечерах обэриутов. Истории сопровождаются песенными номерами. Поморские, немецкие, финские, еврейские, рекрутские, свадебные песни, городские романсы, песни на стихи Бельмана. Мы оказываемся то на корабле, то на средневековом пиру, то на библейской Вечере. Через преломление хлеба и музыку происходит опыт предельного единения. Актеры обращаются друг к другу по именам, они играют как бы самих себя. Харизматичный автор трапезы Константин Учитель, остроумный Борис Павлович, эксцентричный Евгений Анисимов и другие давние театральные единомышленники.

Сцена из спектакля «Список Паперной».

Фото — София Летка.

Безмятежная драматургия спектакля омрачается страшной драматургией жизни. Хронологически наступает время репрессий. Зачитываются справки об арестах, смертях, лагерях. Это не просто информация — создается ситуация, в которой у тебя отбирают собутыльников, дорогих людей (хоть они и жили задолго до тебя). Так же горестно ощущается отбирание пейзажа — медленно и мучительно опускаются ставни, в зале воцаряется темнота. Актеры зажигают свечи, выстроившиеся цепочкой на столах. Подполье, пир во время чумы, Тайная вечеря.

Эстер арестовали за анекдот. Она пробыла в лагерях 17 лет. И вернулась. Не сохранилось ни одной ее фотографии (есть в этом что-то сакральное). Осталась только запись ее голоса, 26 песен, записанных после лагерей, в Ленинграде, за три года до смерти. Когда уже не было ни Хармса, ни Введенского, ни многих других. Включается запись песни под номером один, поморской. «Уж ты гой еси, ты море синее…» В этой точке спектакля голос Паперной чувствуешь физически, кожей. Он пронзает все тело. «Море синее, да все студеное…» — подхватывают голоса артистов. Они поют каноном, и создается полифоническое звучание, очищающее облако звука. Ставни медленно поднимаются. Солнце почти село, наступают вечерние сумерки, оглушает стрекот цикад. Зрителя обдает воздухом, светом и красотой. И это ощущается как чудо. «Он считал, что ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни…» — цитируют актеры книгу воспоминаний Всеволода Петрова о Хармсе, выстроившись у вновь обретенного пейзажа как будто для общей фотографии. «Счастливее всех те, кто дo самого конца продолжает ждать чуда».

Сцена из спектакля «Список Паперной».

Фото — София Летка.

В рамках фестиваля была показана недавняя премьера Сельского театра драмы и комедии в Фомихе — спектакль «Лабиринты моей души», сочиненный художественным руководителем «Сенокоса» Дмитрием Мышкиным и командой театра. Путь до Фомихи лежит через поля и переправу на плоту. Почти ритуальный переход в театральное пространство. Зритель располагается на ступенях деревянной лестницы-амфитеатра под открытым небом.

Площадка населена разнообразными предметами и трамплинами для игры: желтый «Москвич», подвешенный ковер, телевизор, бочка с водой, пустая ванна в траве, лопаты, кресло у песочной горки, пианино и т. д. Актеры выходят на сцену по тропинкам (неведомым дорожкам), откуда-то из-за домов или кустов, и разрозненно вступают в игровое взаимодействие с площадкой, не произнося ни слова. Создается симультанная картина: комическая старуха (Кашка Жидомордова) в цветастых тряпках пропалывает грядки с батонами; странный мужичок (Антон Болкунов) в темных очках, кепке и лосинах нелепой походкой пересекает сцену несколько раз, демонстрируя публике свой вечный черный пакет; чудаковатый персонаж (Андрей Догадов) в очках на резинке по-клоунски издерганно перебегает сцену и прыгает в кресло, опрокидываясь вместе с ним на песок. Параллельно, как бы поверх происходящего звучит рассказ Романа Михайлова «Праздники» (читает Никита Мальцев).

Сцена из спектакля «Лабиринты моей души».

Фото — София Летка.

Действие состоит из этюдов, комичных и трогательных зарисовок, которые родились из текста Михайлова, разбавленного цитатами из Горького, Чехова, Достоевского и видеомемов. Постепенно из роя персонажей-чудиков выделяется главный герой (Дмитрий Максименков), а из роя этюдов — некий сюжет, история про его день рождения. Но не сюжетом движется действие. Спектакль, как и повествование Михайлова, напоминает скорее поток сознания. Создается коллаж образов, фактур и ситуаций. Сновидческий лабиринт, по которому блуждает герой и блуждают зрители. Тут и ангелы в черных лосинах, и пионерки с бантами, и портреты писателей из школьного кабинета литературы, и электробалалайка, и итальянская эстрада, и Гавриил Лубнин. Барахолка русского сознания. Шестнадцатый день рождения, отчим Арсений, школьная учительница, первая любовь — ускользающие образы, которые внезапно и разрозненно всплывают в памяти героя. Неуловимой логикой воспоминания движется спектакль.

Центром сценического пространства становится ковер, один из главных образов михайловского мира. Когда в детстве, засыпая, утыкаешься носом в настенный ковер и вглядываешься в него, узор в темноте оживает — двигаются цветы, подмигивают закорючки. Так же пространство «Лабиринтов моей души» закручивается в оживший узор ковра. «Где бы ты ни находился, знай, на тебя не просто смотрят, в тебя вглядываются, как в интересную картину», — вспоминает герой-рассказчик. Так же и зритель вглядывается в спектакль.

Сцена из спектакля «Лабиринты моей души».

Фото — София Летка.

В финале герой в серебряной маске зверя, собранной из осколков диско-шара, зажигает бенгальскую свечу, поджигает пионерский галстук и прыгает куда-то в бездну, за пределы висящего ковра. В небе взрывается салют. Странный, светлый праздник, которым хочется завершить текст о фестивале «Сенокос».

Комментарии (0)