Весной независимое творческое объединение «Прекрасные дилетанты», сформированное год назад недавними выпускниками мастерской Сергея Бызгу, представило сразу две премьеры: «Мейергольд» на площадке Музея Самойловых и «Клей» на площадке ЦЕХЪ театра. За четыре полноценные премьеры сезона (три спектакля и один «читакль») независимый актерский проект вполне зарекомендовал себя как экспериментальный коллектив. Про два недавних спектакля «Прекрасных дилетантов» рассказывает Максим Каменских.

«Мейергольд».

Независимое творческое объединение «Прекрасные дилетанты».

Режиссер Полина Алехина, художник Лиза Турхан.

До этой премьеры выпускники мастерской С. Бызгу создавали спектакли исключительно сами, без помощи представителей других, смежных театральных профессий: сами писали текст, режиссировали, были художниками и саунд-дизайнерами. В этот раз на государственной площадке режиссер (Полина Алехина — тоже недавняя выпускница, но уже мастерской Г. Козлова) ставит спектакль по пьесе, написанной драматургом (Леся Гура), пространство спектакля оформляет художник (Лиза Турхан), а Иван Капорин, один из создателей «Дилетантов», является исключительно актером. В чем же эксперимент? Команда «Прекрасных дилетантов» играет сразу с двумя популярными в последнее время жанрами. «Мейергольд» — это (почти) моноспектакль и (псевдо) байопик.

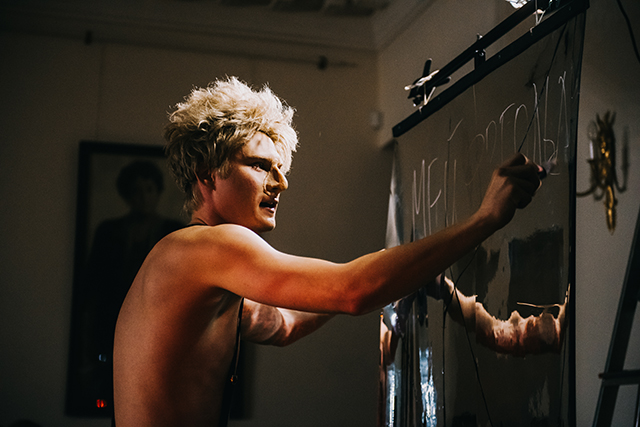

И. Капорин (Мейерхольд).

Фото — Елена Карпова.

Первая премьера объединения — «Караваджо. Пейнтитблэк», спектакль Максима Сапранова с Артемом Кисаковым о жизни итальянского художника. «Мейергольд» в этом смысле с «Караваджо» сильно роднится. Если вспоминать дебют «Дилетантов», то первый спектакль был ловкой игрой с биографией, в которой актер час держал внимание зрителя, раскрывая перед ним противоречивую судьбу художника. Но в «Мейергольде», придумывая в общем-то схожую структуру, «Прекрасные дилетанты» пошли дальше и задачу усложнили: они не просто играют с биографией, а пересобирают ее заново, соединяя реальные события жизни с выдуманными.

Драматург Леся Гура в основу текста пьесы кладет факты из жизни Мейергольда, но дополняет их некоторыми выдуманными деталями, вмонтированными в рассуждения и воспоминания режиссера. Стилистически сложно определить, где правда, а где «псевдо». Режиссер и драматург играют не просто с биографией Всеволода Эмильевича, а с его звездным образом. Акцентируя внимание на двух линиях жизни Мейергольда-Мейерхольда — детстве и раннем этапе творчества (хотя заканчивается спектакль все-таки арестом и смертью), — создатели видят Мейергольда очень многогранным человеком. Они определяют истоки его эпатажа, но не делают режиссера скандальным и самовлюбленным творцом-гением, они противопоставляют эпатаж его ранимости и пугливости. И название спектакля, в которое выносится фамилия режиссера при рождении, а не известный всем псевдоним, этому сопоставлению граней одной личности, как и концепции игры с жанром «псевдо», соответствует: перед нами ранимый маленький мальчик, а позже подросток-бунтарь Мейергольд, выросший в Мейерхольда. И что из этого настоящее в личности-звезде Мейергольде, а что нет — очевидно. Чувствование и переживания Мейергольд скрывает за театральностью и манерностью. И характерный, пластичный и эксцентричный, при этом чувственный и нежный артист Капорин перемещается из одного состояния в другое.

И. Капорин (Мейерхольд).

Фото — Елена Карпова.

Более сложной, относительно других минималистичных спектаклей «Прекрасных дилетантов», становится и сценография. Художница Лиза Турхан создает пространство «внутреннего мира» Мейергольда: симметрично расставлены пустые бутылки из-под алкоголя, напоминающие об отце и его водочном заводе; напротив друг друга стоят два разбитых зеркала (металлических листа), на которых артист напишет свою фамилию, в которые часто будет смотреться и которыми, положа на пол и отражая лучи фонарика, создаст фантазийную картинку для трагического финала. Но пространство спектакля только этой комнатой не ограничивается: Капорин будет использовать все помещения и длинные коридоры Музея Самойловых — станет кататься на роликах, уходить курить в соседний зал и снимать это на камеру, видео с которой транслируется на старый телевизор, одну из дверей задействует как дверь в аудиторию на прием к Станиславскому и так далее. Постоянное передвижение по залам музея, трансформация и многофункциональные перемещения немногочисленных сценографических элементов задают плотный ритм спектакля, Капорин не успевает потерять внимание зрителя и держит напряжение своим актерским обаянием.

Спектакль Полины Алехиной — (почти) моно. Именно «почти», поскольку у Капорина, являющегося центром действия и единственным постоянным объектом внимания, появляются «помощники»: Иван Савинов, Ульяна Репчанская, Игорь Веракса. Они сопровождают Мейергольда, приносят ему реквизит, в начале по-стюардесски показывают направления к зрительному залу. В спектакле создание театра на глазах зрителя перерастает в игру в него: Капорин разговаривает по рации, реквизит приносится по необходимости, музыка и свет меняются по команде и на глазах у зрителя. Не обходится и без интерактива со зрителем: Мейергольд проводит тренинги с сидящими в зале, а Капорин перед началом спектакля просит загуглить и прочитать, кто же такой Мейерхольд.

И. Капорин (Мейерхольд).

Фото — Елена Карпова.

Спектакль Алехиной сложен из театральных гэгов и шуток: выезжающий на радиоуправляемой машинке бюст Станиславского; ГОСТИМ в виде макета; немного ироническое исполнение биомеханических упражнений; представление детских влюбленностей Мейергольда — Кати и Оли — цветочками; упоминание однокурсника Капорина в списке поступающих к Станиславскому; проба на роль царя Федора — это поедание курочки из KFC; съемка видео у Новой сцены Александринского театра как бы после премьеры «Чайки»; масса купюр, вылетающих из пистолета, как олицетворение богатства и так далее. «Мейергольд» соткан из условностей, как и сам Мейергольд тоже вполне условен. Сложный грим, накладной мейерхольдовский нос лишь подтверждают концепцию игры в биографию. Переодевания, которые лишь обозначают возраст и смену статуса молодого актера/режиссера, указывают на условность.

Спектакль Полины Алехиной, вступившей в ряды «Прекрасных дилетантов», — сложно устроенная юношеская шалость, насыщенная приколами и шутками, в основе которой биография большого художника. «Мейергольд» — спектакль, в котором режиссер создает мир художника совместно с актером и для актера. Притом лишь шалостью он не ограничивается. За, казалось бы, детской игрой в Мейергольда скрывается сложное рассуждение о судьбе творца: его вступлении в профессию, сомнениях, переживаниях, тонкой душевной материи, детских травмах и теплых воспоминаниях. Мейерхольд в спектакле — не тот персонаж прошлого века, которого изучают на истории русского театра, и Капорин не стремится им быть. Он здесь — лишь абстрактная фигура авангардного, успешного художника. Мейерхольд в спектакле Алехиной и в исполнении Капорина — поп-звезда, в которой сложная личность скрывается за эпатажной, вальяжной и надменной оболочкой. В которой легко соединяются и актерское величие, и режиссерский талант, и музыкальный дар (Иван Капорин, известный своими мультиинструментальными способностями, сам играет на скрипке). И смятение это приводит к тому, что рано или поздно даже самому великому и авангардному художнику в хрупкой реальности потерь и сомнений становится «холодно, пусто и страшно».

И. Капорин (Мейерхольд).

Фото — Елена Карпова.

«Клей».

Независимое творческое объединение «Прекрасные дилетанты».

Режиссер Максим Сапранов.

«Клей» — второй спектакль Максима Сапранова, который совместно с Иваном Капориным основал «Прекрасных дилетантов», в качестве режиссера. Но, как и в случае с «Караваджо», сложно определить, в каком соотношении авторство принадлежит актерам и режиссеру. В случае «Клея» причина и в том, что Максим Сапранов сам играет одну из ролей. Премьера «Прекрасных дилетантов» — плод сотворчества актерской команды недавних однокурсников.

«Клей» — на данный момент самая масштабная и фундаментальная работа творческого объединения. «Прекрасные дилетанты» берутся за сложный, объемный материал. «Клей» — роман Ирвина Уэлша, описывающий жизнь четырех друзей-шотландцев (Билли Бирелл — Никита Худяков; Карл Юарт — Иван Капорин; Эндрю Гэлловей — Максим Сапранов; Терри Лоусон — Иван Ивашов). Обилие базовых стереотипных маскулинных развлечений: пиво, футбол, драки, попытки соблазнить девушек и постоянные разговоры об этом, соседствующие с соперничеством. Эпическая картина странновато-стереотипного (особенно в контексте современной новоэтичной реальности) мира мужиков (даже мужланов) делится на три закономерных акта: детско-подростковый период, юношество и взрослая жизнь.

Сцена из спектакля.

Фото — Нала Эллис.

При всей сюжетной чернушности — обилие мата, разговоров о случайном сексе, патриархальное отношение к женщинам, постоянное распитие пивка и даже употребление наркотиков — спектакль не становится тем, что все это пропагандирует. Но при этом и не отрицает. Грязный мир Эдинбурга — лишь фоновое, хотя и очень влиятельное обстоятельство, которое значительно сказывается на формировании героев как личностей. Они как бы пропитаны эдинбургской разрухой. Ключевые, перипетийные события жизни молодых людей тоже напрямую связаны с преступностью и грязью мира простых шотландских парней. Главное, что движет этим миром, — вовсе не законы, а понятия, причем понятия вполне конкретные, придуманные самими ребятами. Из-за невозможности нарушить их ломаются жизни четырех друзей: Гэлловей по стечению обстоятельств попадает в тюрьму, подсаживается на наркотики и заболевает СПИДом, Биреллу не удается добиться успеха в спорте, в сущности, из-за алкоголизма своих друзей, Уолсон становится самым обычным пузатым мужичком с вечной банкой пива в руке. И все-таки на первый план здесь выходит дружба: четыре друга-актера играют настоящие пацанские отношения. Несмотря на все сложные обстоятельства жизни герои проживают их вместе и в итоге, даже после самоубийства Гэлловея (в котором отчасти виновато и равнодушие друзей) и прекращения общения, остаются все той же четверкой.

Сцена из спектакля.

Фото — Нала Эллис.

Спектакль переводит чернуху в иронический тон. Вся тупая маскулинность этих ребят играется как нечто действительно тупое. «Клей» насыщен теми самыми театральными приколами, которые любят «Прекрасные дилетанты»: цитаты Мухаммеда Али, рождение пацанов и первые по-детски глупые слова, гротескное взаимодействие Бирелла с тренером (Игорь Астапенко) и в целом его комический образ, нелепые дискотечные танцы и так далее. «Клей» как бы играет с представлением Уэлша как кинолитератора (первое, что приходит в голову при упоминании писателя, — его фильм «На игле»), но опять же меняет оптику. Спектакль кинематографичен, но отличен от атмосферы фильма и сделан в духе нелепых комедий.

Принцип деления на акты влияет и на актерский способ существования. Притом каждый из актеров существует органично. Выбранный «Прекрасными дилетантами» коллективный, командный способ создания спектакля сотворил комфортную среду для главного в нем: актер и его природная органика — центральная фигура спектакля, которая способна заполнить почти пустое пространство ЦЭХЪ театра.

При всей маскулинности спектакля его равноправным участником и ключевой фигурой становится обобщенный женский образ этого мира в исполнении Дарьи Чеховой, которая играет сразу всех женщин: девочку, девушку, мать и так далее. Притом все они существенно отличаются друг от друга. Актриса играет не одну и ту же абстрактную девушку, а каждый раз новый, уникальный образ.

Сцена из спектакля.

Фото — Нала Эллис.

Актерское партнерство, ловкий интерактив со зрителем и бесконечный юмор создают увлекающий, но и ужасающий эдинбургский пацанский мир. Роман «Клей» переносится на сцену ради одной-единственной простой, но важной мысли: дружба фиксирует реальность в теплых воспоминаниях. Даже если эта реальность, как и время, проведенное вместе, оказывается беспощадной.

Комментарии (0)