Весть оказалась невероятно болезненной.

Потому что он был с нами, со всеми нами, все это время.

Помню, буквально наизусть, первый его феерический капустник в Учебном театре на Моховой. «День птиц» (имелось в виду 7 ноября). Автор и сам был на сцене. К нему грозно подступал милиционер: «Почему на одной ноге?!!» — «Я Цапля!» — отвечал этот высокий худющий студент театроведческого факультета.

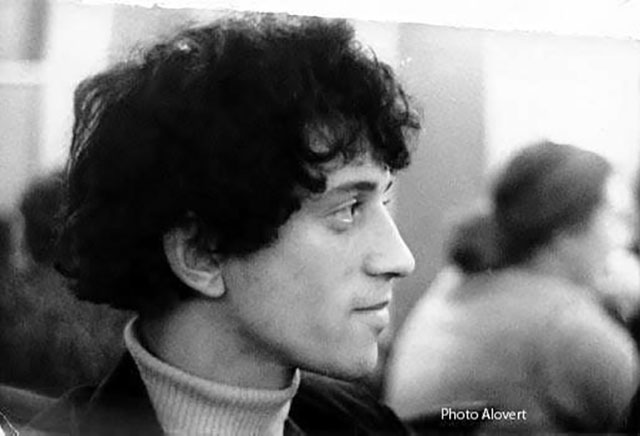

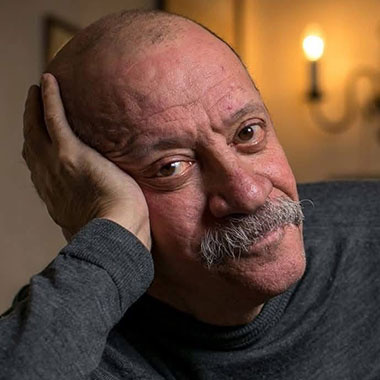

В. Жук. 1970-е

Вадим Жук стал артистом, поэтом и навсегда остался — такой Птицей. У него было свое особенное отношение к гравитации, он «снимал» ее, придавал невесомость гнетущим обстоятельствам — пока мы видели и слушали его.

Чего ему это стоило, сейчас стало очевидно всем.

Голос еще звучит, и стихи — есть.

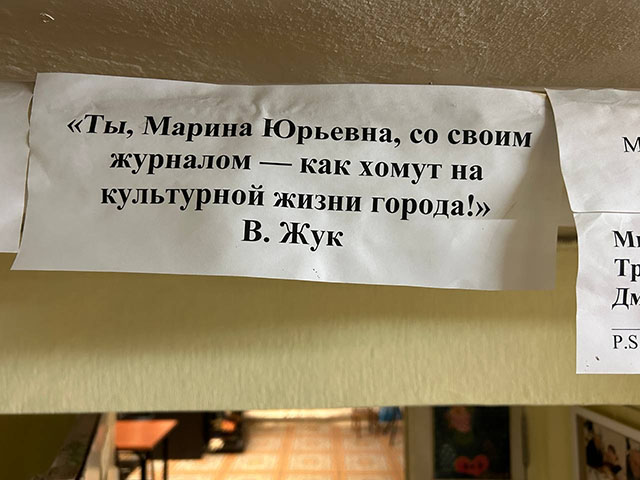

Каждый день я вхожу в редакцию, и меня встречают висящие на трубе твои слова, Вадик: «Ты, Марина Юрьевна, со своим журналом — как хомут на культурной жизни города!» Вы пришли тогда с Олей к шапочному разбору нашего 5-летия, пришли из каких-то еще гостей-карнавалов (любили шляться и праздновать!). Буквально в серпантине. Или фигурально… К тому часу редакционный чердак на пл. Искусств (Пушкин показывал рукой) уже почти опустел, закончив праздновать первый юбилей «ПТЖ». Вдоль батареи строем, по-солдатски, стояли даже не распакованные пакеты с водкой и колбасой-1997 (то есть водки определенно хватило), твой надлежащий пакет смиренно встал в обязательную по тем временам шеренгу… и ты произнес это сакраментальное, повешенное четверть века назад на трубу подвала, про хомут на культурной жизни… Почему я это сейчас так ясно вижу?.. И почему пишу так, чтоб тебе понравилось, как будто ты это прочтешь и напишешь какую-то очередную ласковую строчку, называя «пчелкой и бабочкой», а еще «Александрой Рафаиловной». Ох, Вадик…

Фото с трубы.

Фото — архив редакции.

Как и где мы познакомились — не помню, хоть убей. Ты был всегда. Но точно, что встретились мы в гуманистическую эпоху, которая заканчивается теперь, когда добро и зло, черное и белое смешиваются в сплошное серое без оттенков.

— Да ладно тебе, Маруся, мы-то пока есть… — сказал бы ты еще недавно в телефон. Хотя последнее время стал не так шутлив, я бы сказала — мрачен, эпоха глодала тебя, запреты и доносы медленно убивали. Да, мы культурно гуляли по просторам наших знаний («Ты сейчас про какой 39-й? Про николаевщину проклятую?» — «Нет, я про бироновщину. Но ведь уже и до „Хорева“ недалеко?»). Вернее, я, малообразованная, смиренно сопровождала в этих телефонных прогулках тебя — немыслимого эрудита (вся русская поэзия наизусть, да еще и Апулей с Цицероном, которого ты прочел в укор самому Пушкину) и остроумца эпохи Просвещения…

Плевать тебе всегда было на театральную критику, ты «ПТЖ» не читал (лучше позвонить да поболтать о виденном спектакле), хотя мы первые завели поэтический «Уголок Вадима Жука» и печатали твои стихи, когда ты еще не стал тем выдающимся Поэтом, на смерть которого сегодня откликаются — именно как на смерть большого Поэта.

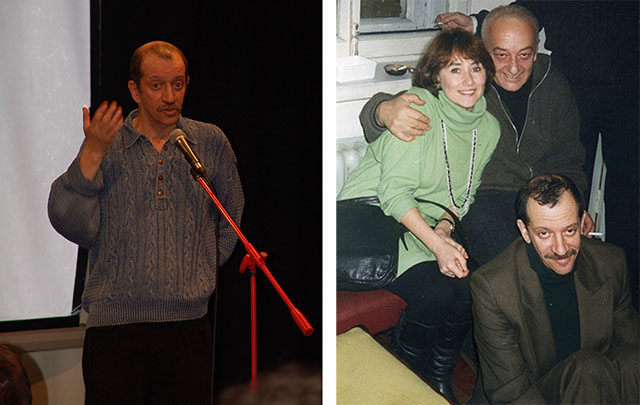

В. Жук на презентации книги «Театр Резо Габриазде». Фото из архива редакции

М. Дмитревская, Р. Габриадзе и В. Жук. 1995. Фото из архива М. Дмитревской

Читать не читал, но юбилеи вел — просить было не надо. И 10-летний в московском Доме актера (нас привезли всей редакцией по приглашению великой Маргариты Александровны Эскиной), и 15-летие — в большом зале Дома актера. И очень обижался, когда вести 20-летие в Учебном театре мы позвали Сашу Новикова. Но в зале сидел.

Многие теперь не помнят твоих шуток, дорогой Йорик, капустников, ленинградских дружб. Ты дружбы помнил. Ими дорожил. Как и положено интеллигенту советской закваски. А я вот помню свой «сырихинский» восторг от твоих капустников конца 80-х (и сына на них вырастила).

Как же я их любила, мы ходили бесконечно! Какой это был блеск! «И в обстановке общей грусти / По театральным временам / Осталось нам играть капустник. / А что еще осталось нам?» Нет, тогда оставалось как раз много, и «Четвертая стена» стала ужасно знаменита, я бы сказала, почти всенародно признана. От кулуарных сюжетов вы стремительно двинулись к общественно-политическим водоворотам. «Вот кончим перестройку — и вернемся к театру», — успокаивал ты зрителей, не зная, что закончишь как раз лирикой трагически-гражданской. А в те поры конца 80-х вполне шутливо ты произносил тексты о том, что не хотел бы стать участником гражданской войны, «с боями пробиваться к Купчину в составе третьего пехотного полка». И совсем не хотел бы форсировать Фонтанку, так как в жизни ничего не форсировал. Что правда, то правда. Как и незабываемые твои строчки: «Неужели надеяться нам, что нас вылечит доктор Живаго?»…

В. Жук, М. Дмитревская, В. Семеновский в редакции «ПТЖ». Жук называл фотографию «Свердлов, Сталин и Землячка». 2005.

Фото — архив редакции.

Пушка палит невпопад,

Медный всадник скачет наугад,

Следом на козе едет депутат…

Доброй ночи, родной Леннитрат!

Не помню, где мы познакомились, но у нас была общая Моховая, общие учителя, общий Юрский, общий Володин, общий Резо — есть о ком поговорить. Это и была та система ценностей, кодов, которой теперь пришел конец в серой фейковой мгле. У тебя территория общения была особенно разветвлена и широка, потому что даже если ты знал, что человек совершил что-то неблаговидное, — ты с ним не рвал, как я, а только горевал: «Как же я теперь буду у них чай пить…» Потому что ты был добр.

Наша общая биография имела общее пространство. Это очень важно. И из сегодня — особенно.

Вот мы идем толпой, с капустными коронами на голове, по Покровке в Нижнем. Сейчас из этой шеренги (на фото твой ближайший друг Саша Урес, Дадамян, Лерман и ты) живая осталась только я. А тогда мы весело гуляли и начинались годы твоего многолетнего царствования на фестивале капустников «Веселая коза». Прямо вижу, как восхищенными светлыми глазами смотрит на тебя молоденький банковский руководитель, спонсирующий «Козу», — Сережа Кириенко. Честно говоря, последние годы казалось, что он в случае чего должен тебя защитить…

Всем театральным миром мы хороним твою Олю. Помню только, как последним прощаешься ты…

В. Жук в Санкт-Петербургском Доме актера. 2005.

Фото — архив редакции.

А вот презентация моей первой книжки о Резо Габриадзе в московском Доме актера. Ты, ведущий, пытаешься сгладить скандал, который устроил герой издания своему другу Битову, запустив в него толстой книгой… Остаточной компанией сидим-таки в «Мадам Галифе», ты за тамаду — и тут обнаруживается еще один твой уникальный дар: способность импровизировать стихами в разных размерах и стилях… Мы перешептываемся с Резо насчет твоей феноменальности…

Мне вручают премию Кугеля — а тут вдруг и ты, москвич, и мы идем шляться-праздновать по чужой нам Москве, твои стихи о которой я много лет читала каждому московскому таксисту. Вот я и стала Александрой Рафаиловной… Кому-то непонятно, что это Кугель в юбке? Наверное, уже надо объяснять…

В Жук в редакции «ПТЖ». 2014.

Фото — Марина Дмитревская.

На следующих картинках памяти ты уже всегда с Мариной, своей второй прекрасной женой, тебе опять свезло… И вот вы на нашем 30-летии в редакции, когда уже не до концертов и капустников… Ясная, безопасная жизнь гуманистической эпохи с ее шутками-прибаутками закончилась. Но ты гусаришь, хотя новое время сделало тебя настоящим трагическим поэтом. Этой понятной диалектике нас учили наши учителя. Тебя выучили лучше. А я гордилась нашей дружбой.

Первой темной осенью ты приехал в Питер, и я попросила тебя встретиться со студентами родного для тебя факультета: мало ли чего, так хоть повидаться… Теперь они пишут мне благодарности. А тогда ты читал им стихи — и себя, и не себя, велел учить много наизусть, чтобы забить голову прекрасными строчками и всегда было чем занять себя… Мы пили потом водку и надеялись.

Е. Тропп, М. Дмитревская, В. Спешков, В. Жук в редакции «ПТЖ». 2018.

Фото — архив редакции.

Надежды не сбылись. Хотя умер ты какой-то своей особенной смертью: быстро, на любимом фестивале мультипликации, на руках у Марины, успев ночью написать последнее стихотворение (твоей миссией стало «ни дня без строчки», сотни людей начинали утро с нового стихотворения — все лучше и лучше). Но умер, не пережив анонимный звонок, запрещающий тебе вести этот Суздальский фестиваль, который ты вел 30 лет…

— Да ладно, Маша, помер легко — и слава богу, но как же хотелось дожить… — слышу сегодня целый день твой голос в трубке…

Ты никогда и никуда не хотел уезжать, не хотел отдать свое право гулять по Фонтанке, не хотел оставить без своей руки томик Баратынского… Все это было для тебя, как для Пушкина, с которым тебя сравнивали в юности, главным: «Прощайте, друзья мои…» Ты владел этим пространством русской культуры, как мало кто, ты жил среди строчек… Теперь между теми томиками на стеллажах будут стоять твои. А про судьбу поэтов ты знал больше, чем я, и отлично скроил ее… «Погиб поэт, невольник чести»… «Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели…»

М. Дмитревская и В. Жук в редакции «ПТЖ». 6.10.22.

Фото — Даша Арбенина.

Кажется, последний твой вопрос в недавнем разговоре — когда и о доносах, и о здоровье закончили и перешли к грядущему юбилею декабристов — был этот:

— Маша, а вот хорошо бы узнать — они снимали сабли в театре или нет? На балах эпатажно не снимали. А в театре ведь могли артистам помешать своим звоном. Где бы узнать? У Лотмана про это нет…

Вадик, Оля Скорочкина запросила ИИ. Снимали. Уважали театр больше, чем балы…

Ау, Вадик!!!

Его сын написал, что настоящие поминки состоятся в интернете.

С преклонением перед поминками, которые вскоре состоятся «живьем», — соглашусь.

Все поминки — настоящие. Боль от его ухода оказалась настолько ошеломляющей, что вдруг показалось: нас не так уж и мало, мы есть, и он своим существованием и стихами нас много лет скреплял. Всенародная скрепка! — пошутил бы он.

Думали: нищие мы, нету у нас ничего

А как стали одно за другим терять…

Третий день и плачется по нему, и плачется.

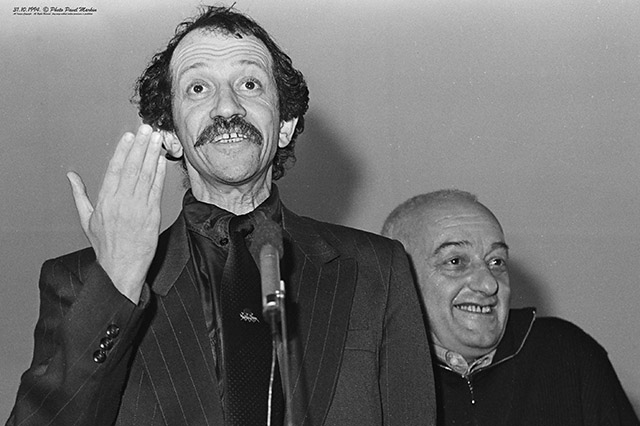

В. Жук и Р. Габриадзе.

Фото — Павел Маркин.

В сети прям реки золотые текут: поминальных молитв, воспоминаний, прощаний, любовных признаний и, главное, его стихов.

Я его встретила в прошлой жизни, молодым и кудрявым. Его дар пылал в сто тысяч солнц, он бежал по разным дорогам разбегающейся в разные стороны жизни. Поэтому рядом с его именем сегодня столько всего: поэт, драматург, режиссер, актер и т. д и т. п. Мы работали в Театральном музее на улице Росси. Это была краткая остановка в пути, потом пути разбежались. Но не жизнь, не жизнь.

Как будто мы везде. И жизнь еще возможна,

Невидимый горнист вовсю трубит подъем.

Вадик и был нашим горнистом. И всю жизнь, сколько себя помню с двадцати лет, звучала над Фонтанкой золотая его труба.

Поначалу веселая, джазовая, в последние годы в нем открылось трагическое дыхание. На смену шуткам, капустникам пришла поэзия как большая литература.

За подлое время, за прятанье глаз,

За весь обиход наш наскальный,

За умных, предусмотрительных нас…

Вадим был умный, энциклопедически умный, а значит, непредусмотрительный. Жил и писал согласно своему собственному предусмотрению.

И конечно, мы за него боялись.

Но он не унижался до того, чтобы писать на «эзоповой фене».

Он, книгочей и буквоед, для которого русская речь была волшебным коробом звучаний и смыслов, все называл своими именами.

В. Жук в редакции «ПТЖ». 2005.

Фото — архив редакции.

Из личной переписки:

— Оль! Я откровенно боюсь ставить стишки подобные нынешнему.

— Умоляю. Не ставь!

— Ну да, если заткнуться… — а что, кроме слов, есть у меня?

Ничего у меня нет.

Замолчать не могу.

Иначе зачем всё?

Включая Софоклов и Корнелей?

Мы когда-то оба учились на театроведческом на Моховой, и Корнели с Софоклами для него были не далекие мумии, для красного словца, а живые собеседники.

Он не мог заткнуться («Не загоняй меня, Господи, в стадо»!), он каждый день писал по стиху, «чтоб облегчить историкам работу», ну и филологам тоже, его стихи — бесценные свидетели наших дней и бедствий.

Он даже в свой последний день — казалось бы, свободен, вот-вот свободен! — не изменил своей музе и написал стихотворение.

И мы все вглядываемся и вглядываемся в его последние строчки, по другую сторону от шатких перил…

На узком мостике, за шаткие перила

Держась, кричишь, и ничего в ответ,

Была, была и вот отговорила.

И даже эха нет.

Когда эха не стало, он ушел.

В. Жук в редакции «ПТЖ». 2022.

Фото — Даша Арбенина.

В причине смерти можно было бы указать «его убило отсутствие воздуха», Блок все знал и наперед написал. Не только про Пушкина, но и тех, кто будет потом, получается, и про Вадика.

Вадим Жук этот чугунный наш воздух отогревал, сколько мог. Возможно, фраза Блока, пришпиленная сейчас к Вадиму, банальность с моей стороны? Но он всегда отвечал: банальностей бояться — и не жить вовсе.

— Ах, Офелия (он называл меня Офелией, наверное, из-за Дании-тюрьмы, куда меня занесло), я среди записных поэтов как бы не канаю…

— А зачем тебе среди записных? Ты у меня на полке стоишь между Кенжеевым и Тулинцевым. И очень канаешь, прямо со страшной силой. Был бы бумажный Гандлевский, и его бы к тебе в ряд пристроила.

Он ужасно обрадовался.

— Да! И Сережу и Бахыта я очень люблю и дружу с ними. Один к первой моей книжке предисловие писал — другой к последней.

В. Жук.

В книжке «Петроградская сторона» он описал любимые лица и голоса (петербурженку-снежинку Олю, конечно же), а также воссоздал всю топонимику Ленинграда-Петербурга: Лиговка, Васильевский остров, кони на мосту… кладбище в Комарово…

Читая эти стихи, можно мысленно по городу пройти темной ночью, как раньше проходилось наяву в белые ночи. «Мне на Крестовский остров хочется…» Ну вот теперь попадешь.

Потому что теперь ты везде.

Я не знаю, где его похоронят.

Нашла вот в «Петроградской стороне»:

В эту землю и лягу.

От входа сто двадцать шагов,

Завернувшись в бумагу

комаровских искристых снегов…

Но он и правда теперь везде.

Шагает ночью по Нижнему Новгороду в короне из капусты, король капустников.

Веселится со своим театриком «Четвертая стена» в Доме актера на Невском.

Ба, а вот среди друзей-товарищей в Одессе. В Одессе, брат!.. солнечной!..

Читает стихи, и мы вслед за ним повторяем, задыхаясь от слез.

«Давайте будем жить, потому что в жизни есть смерть».

Давай, Вадик!

Будем жить.

С тобой и без тебя.

В общем, я знал его всю свою сознательную жизнь. Она у меня началась лет в 25. То есть лет 27 я его знал. Вернее, это громко сказано — знал. Невозможно узнать человека такой глубины, общаясь не так уж и часто. Но я чувствовал, что он — родной.

Мы познакомились с Вадимом Семёнычем на фестивале капустников «Веселая коза».

Открытие фестиваля «Веселая коза» в Нижнем Новгородею Начало 90-х.

Фото — архив Марины Дмитревской.

Впрочем, как и сотни других козлят — актеров больших и малых российских городов и театров. Так что писать о ВадимСемёныче (так, в одно слово его всегда все звали) у меня ни капельки не больше прав, чем у других козлят. Все знают про его чувство юмора, чувство ритма, чувство жизни, чувство достоинства, чувство рифмы, чувство солидарности, чувство стиля… Жук был весь из чувств. Дрожащая стальная струна. Трепетная, но невероятно сильная. Попробуй разорвать.

Жук был одновременно и собственным инструментом, и собственным камертоном. Никому не позволял играть на себе и всегда жестко оценивал то, что делал сам. Однажды, неудачно сымпровизировав, остановился и отчитал себя при всех: «Ох, Вадичка, позорник! Сегодня без сладкого. Как можно использовать такие рифмы? Никогда, никогда так не делайте, дружочки!»

«Дружочек». «Олежек». ВадимСемёныч любил называть своих уменьшительно-ласкательными. А чужих выбрасывал из себя ударным слогом. Бывает, вспомнит негодяя и, отвернув голову, чтобы не попало в своих, бросит: «Вот ведь жопа!» И это «ЖО» такое хлесткое! Как шрапнель из пушки. Но зачем о них…

В. Жук и О. Липовецкий на 77-летии В. Жука.

Фото — архив Олега Липовецкого

Кто ты был нам, ВадимСемёныч? Учитель? Друг? Ты нас смешил. Иногда до колик. Иногда до слез. Ты нас критиковал. Но никогда не унижая. Ты нас любил. Мы восхищались твоим недостижимым мастерством, а сам ты всегда был достижим. Ты был рядом. Ты был близким. Ты был нежен с тем, кто хотел расти. Ты никогда не отворачивался от нас, даже в моменты наших невероятных провалов и ошибок.

Какая честь сказать: «Вадим Жук — мой друг!» Спасибо Вам за то, что мы вас знаем, Вадим Семёныч. Любовь.

Пару лет назад в театре «Шалом» мы отметили неюбилей Жука. Семьдесят семь. Было весело, дружно, тесно, нежно… Как должно быть на дне рождения очень хорошего человека. Читали стихи, ржали над собой и друг другом, ели, пили и пели песни. Жук был блистателен. Счастливый вечер.

Оказывается, единственное, что я подарил вам, ВадимСемёныч, за всю свою сознательную жизнь, — это стих, который я написал к этому вечеру. Им и закончу.

Как-то господин Валерий Брюсов

всех нас колоссально нае… ал.

Почему-то он мерило вкуса,

обсидел Олимп и правит бал,

а прочтешь — ни рытвины, ни кочки,

Гладко, как немецкий автобан.

Кто найдет хоть три живые строчки…

в общем, повторяю, нае… ал.

Я посвящу Жуку стихотворенье,

Поскольку он отличнейший поэт,

И я поэт, но лишь по вдохновенью,

А вдохновенья часто просто нет.

Я — не могу писать без вдохновенья.

А он вот — может. Потому что Жук.

И это вызывает раздраженье:

Всегда — поэт. А я — пока худрук.

Я каждый день в метро и на работу,

Он каждый день в седло и на Парнас,

Я здесь, прости господь, торчу в субботу,

А он играет с Каллиопой в пас.

Мне Мельпомена рвет на части… сердце,

Его подвозит к Талии Пегас,

С Эрато он играет presto scherzo,

С Эвтерпой он… Да что там! Ловелас!

Он этих четверых сестер умеет

Одновременно удовлетворить,

Уж сколько лет, а он всё сеет, сеет…

Смешного с вечным сопрядая нить,

Он может весь Парнас осеменить,

При этом успевая в меру пить,

Врагам сатирой нервы теребить,

Жену любить и на заказ творить,

Слова, как следует рифмуя, в смыслы шить,

Да что там говорить, умеет жить!

И сколько нынче вьюге ни кружить,

Жуковского в Жуке не победить!

Вадим Семёныч, где, признайся, дверца?

Заветный ключ, пароль иль тайный лаз,

Чтобы глаголом точно прямо в сердце,

Чтоб ударением не в бровь, а прямо в глаз?

Где ты берешь свой веселящий газ

Для всех филологических проказ?

Ты — острый поэтический алмаз.

Ты — мощный поэтический камаз.

Твой стих для нас как музыканту — джаз,

Он как… для мусульманина — намаз.

Как братьям-бизнесменам — госзаказ.

Без рифм твоих мы как гламур без страз!

Твой глас для нас как для борща свекла.

Ты как весло для женщин без весла.

Для иудеев ты как каббала,

Да ладно каббала, как брит-мила!

Итак, ваш путеводный глас для нас — компас.

Без вас мы слепы, как эдип без глаз.

Стихи у вас — не брюсовым чета,

Да он давно не пишет ни черта,

А вы — ни дня не можете без строчки.

А в них всегда и рытвины, и кочки,

И виражей рискованный подтекст,

Короче, Жук — не брюсов, Жук — the best!

И плюсом напоследок пара плюсов,

Кроме того, что Жук В. С. не Брюсов:

Талантливый Поэт и Верный Друг.

Смешной и смелый.

Наш.

Любимый.

Жук!

Легкое, шелестящее, как крыло стрекозы, слово, давно ставшее в театральном мире мемом и синонимом искрометного юмора, феерической образованности, драматургического мастерства и поэтической свободы.

Три буквы «ЖУК»!!

В. Жук в редакции «ПТЖ». 2023.

Фото — Марина Дмитревская.

Наше знакомство с Вадиком сцементировано Моховой, Театром «Четвертая стена», где играл мой однокурсник Борис Смолкин, а затем Мариной Мишук, нашим малеготовским концертмейстером, которая перевела наш знаменитый «Медиум»; театральным музеем, где начинала Наташа Метелица и где работал наш друг Саша Урес; всем первым набором курса директоров театра Сахновского и Юфита; очаровательной художницей Олей Саваренской, первой женой Вадика, и ленинградским ландшафтом — знаменитым треугольником: Моховая — Сайгон — Музей.

Уже тогда, в прошлом веке, это жужжащее, баритональное имя «Жук» было именем актера театра, актера кино, сценариста, драматурга, ведущего и автора сценариев всех немыслимых театральных программ «софитов», «масок», «золотых остапов». Но эти сценические атрибуты уже не ленинградца, а москвича не отвлекали его от того, что потом стало главным, от поэзии.

Вадим писал стихи, замечательные стихи, читал их, когда приезжал в Питер, дарил свои книжки, подписывал дрожащей кистью руки, говорил, что не может не писать, и понимал их значение для себя.

После 2022 года значение этих стихов стало невероятно очевидным.

К музыкальному театру Вадим пришел довольно поздно. Наш театр ставил юбилейный «Золотой софит» по сценарию Вадима. Сценарий писался ужасно трудно и нудно, Мы не виделись много лет, но во время этой работы между нами возникла какая-то химия от общности прожитого, и эта общность доставляла какую-то жадную радость, что мы снова вместе.

Так возникло «Путешествие муравьишки» по В. Бианки, впоследствии названное «От рассвета до заката», и почти тут же — замысел по детским рассказам Чехова. Оба рассказа, и «Ванька» и «Мальчики», — это рождественская ночь, и Жуку захотелось какого-то чуда. Так возник сон, в котором дед Константин Макарыч получает письмо и приезжает за внуком.

Правда, это был только сон.

В. Жук.

Химия повторилась в третий раз, когда Жук предложил любимые с детства рассказы Носова «Мишкина каша» и «Огурцы». В результате «Каша» стала гимном Счастью и космическим подвигам, а Совесть продолжила рост огурцов под жужжание насекомых.

Я думаю, Вадиму бы это понравилось. Премьера «Каши» была назначена на 22 марта, а 20 марта утром, во время генерального прогона, Вадика не стало.

Панихида по Вадиму Жуку состоится 25 марта в 13:30 в бывшем здании «Союзмультфильма» (ныне снова Храм святителя Николая в Новой Слободе) — улица Долгоруковская, 25

Дело в том, что я долго его не знала. Лично – вообще никогда, а стихи его – даже не приходило в голову ими интересоваться, в моем сознании где-то на дальней полке он был помечен ярлычком «Вадим Жук – успешный автор мюзиклов», ну что-то такое, эстрадное, от меня далекое. Он питерский, он старше моего отца, где мне было узнать и увидеть. Я открыла его – не записного остроумца, не шармера в бабочке, ослеплявшего всех на тусовках, а человека с полными боли глазами – только с началом войны. И задохнулась. Этот высокий худой старик стал тем, через кого заговорило время. Почему через него – такого, по воспоминаниям старших, легкого, счастливого, лучезарного – никто не ответит. Может быть, именно потому, что он так любил и чувствовал тонкое, светоносное, летучее вещество бытия, он и стал тем, кто, почернев от горя, совершал тризну над попираемой, оскверняемой жизнью.

«А мог бы жизнь просвистать скворцом,

Заесть ореховым пирогом…

Да, видно, нельзя никак».

Он этого вряд ли хотел, как и Мандельштам. Он этого не выбирал. Он смиренно принял как данность – что именно он теперь провод, по которому бежит ток нестерпимой мощи, который скоро его сожжет. В этом было что-то от монашеского служения – каждый день отворять себе жилу, из которой хлестал стих. И это оказалось самым необходимым, буквально, как воздух, всем нам – тем тысячам, его читавшим. Это было разом и больно, и целительно. Он был больше, чем поэт – вот кто оправдал просто и полно эту банальность, и я никого не поставлю с ним рядом из современников. Это вообще не вопрос мастерства. Или даже дара. Здесь эстетическое уступает этическому, самая неловкая его строка была духовным гласом, утолявшим страждущих.

Я не плакала, когда умерли Цветков, Кенжеев, Рубинштейн. Они были поэты – а значит, не умерли, ибо живут и будут жить в своих стихах. Со смертью Вадима Семеновича Жука примириться невозможно, и не рыдать о нем не получается – исчезла теплая человеческая рука, которую можно было нашарить во тьме и пожать. Он был моральный камертон – еще одна банальность, а теперь его нет, и пространство оглохло и умолкло. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» – все забудет, всех. Я лично не забуду.

В свой день рождения в ноябре я, качаясь от слабости в болезни, приплелась на Пятницкую, где он читал. Просто увидеть и услышать. Он читал немного, усталый, грустный, старый человек. С неистребимым изяществом облика и повадки. Перед нами в маленьком сумрачном подвальчике был великий трагический поэт. Не подошла, ничего не сказала, не попросила книгу надписать. Не мелькнуло и мысли, что его может не стать – ведь он должен быть всегда.

А оказывается, этот голос, этот дар, этот масштаб начал разворачиваться в нем не три года назад, а много раньше – вот подборка его стихов десятилетней давности. День поэзии сегодня – а первого поэта нет. Не в ранжирах дело. Дело в том, что за ним – никого. Его голос был единственный. И он умолк.

Лодочку отвяжи.

След сохранила глина,

Наша Отчизна жизнь.

Смерть это наша чужбина.

Странно будет, когда,

Руку за борт опуская,

Вдруг ощутишь – вода

Тёплая и живая.

Да, это так – жива!

Лепится к лодке улитка,

Снизу мелькнёт плотва

Быстрым серебряным слитком.

Этим ты стал чужим,

Те незнакомы вроде…

Родина наша – жизнь,

Новой не будет родины.

Значит, прощай, прощай,

Лодка, плотва, улитка.

Не заходи на чай,

Не отворяй калитку.

Только храни, храни,

Возле причальных досок

Слепок моей ступни,

Голоса отголосок.

27. 10. 15

С рождением сына, а через два месяца после этого, началом СВО функцию написания текстов у меня как отрезало. Но вот сейчас с уходом Вадима Жука снова захотелось написать, поскольку всплывают пласты воспоминаний почти 20-летнего знакомства. Первое из них — это мой первый украинско-российский фестиваль «Крок», на который я попала впервые в 2003-м году как единственный участник из Израиля. В тот год корабль «Крока» плыл по Украине. Получилось судьбоносно, поскольку этот фестиваль в лице А.М.Татарского и всех-всех-всех развернул мою траекторию в Москву. И генератором особой атмосферы, которая всегда на этом корабле главенствовала, был талант, замешанный на добросердечности. Вадим Жук был рулевым внутри этой атмосферы. Его юмор, как бенгальский огонь, сыпался во все стороны.

Реакции его-ведущего, были точны и мгновенны. Смех на поражение.

Уже очень немолодой Исаак Семёнович Магитон, режиссер фильмов для детей и автор нескольких сюжетов старых выпусков «Ералаша», тоже плыл на этом корабле. Выступал со своими рассказами, в большинстве своем так же бьющими наотмашь юмором. Вадим ужасно радовался любой сценической удаче, подзаряжаясь от таланта соучастников, Магитона в особенности, поскольку его рассказы были выстраданы по-настоящему. А зрители этого действа, в любой момент могущие стать его участниками, плыли где-то над волнами Днепра в неземной материи юмора. Мне доводилось выступать на этих фестивалях, и всегда поддержка Вадима была защитой при любом исходе выступления. С первого же фестиваля «Крок», где я спела «Палестинское танго» Вертинского на русском и иврите, забыв от волнения текст, который мне подсказали из зала (по-русски, конечно). Это был момент пафоса, когда за плечами были как будто обе страны.

Когда умер Магитон, в зале Дома Кино на Эхе Суздаля его конечно вспоминали. Его уход воспринимался личной потерей, одной из первых, которые были для меня значимы. Помню, Вадим это понял, обнял меня и сказал тогда: «Ирка, ну а что, я тоже когда-нибудь умру». Это было так буднично и, одновременно, взволнованно произнесено, что почему-то оказалось утешением. Его ум и юмор были спасительны. Они побеждали вообще все. Казалось, даже смерть.

А ещё помню показ «Домашнего романса» на суздальском фестивале. Потом была пресс-конференция, на которую я не пошла. А после ко мне подлетел Вадим и стал взахлёб рассказывать, как какая-то там журналистка смела спросить, почему этот фильм не снять бы в док.кино и на хрена в анимации. А он принялся защищать фильм. И так он рьяно рассказывал, как ей ответил, что я конечно же пожалела, что не пошла.

На анимационных «Кроках» и «Суздалях» всегда было понятно, что Вадим Жук — это знак их качества. Всегда было ясно, что узнаешь что-то важное из его жизни на сцене. Тем больнее нынешняя ситуация внутри больного времени, где юмору не осталось места. И лишь былые счастливые воспоминания отваливаются, как ступени ракеты, стремительно набирающей скорость.

Последние его стихи я читать не могла. Слишком остро стала воспринимать действительность и без поэтических образов. На это ещё будет время. А сейчас дописываю этот текст в бомбоубежище под звуки сирены, которые здесь обыденность теперь. Я снова в Израиле, круг временно замкнулся. А на тех же «Кроках» в дофейсбучную эру свежерожденные стихи Вадима печатались в маленьких корабельных журналах «Посткроктум» и сразу уходили в люди. Он там сочинял беспрестанно. Позднее я их все нашла в сборнике «Стихи на даче», который вместе с увесистым автографом перевезен из Москвы.

С его уходом почему-то вдруг кажется, что закон сохранения энергии, энергии таланта, которую ни с чем не перепутать, должен работать.

Я не буду писать воспоминаний о Вадиме Жуке. Их очень много, но сейчас хочу писать не об этом, а о своём ощущении этого человека. Вадик был своим. У меня было такое ощущение, что мы выросли вместе, хотя были разные по возрасту и по месту где росли. Я работал и дружил с его покойной женой Олей Саваренской, я потом познакомился и дружу с его нынешней женой (сложно назвать вдовой) Мариной Курчевской, и мы вообще оказались опутанными и связанными огромным количеством наших общих друзей и знакомых.

Вадик состоял из «буковок», как он их называл. Он говорил о кириллице, как о составной части его организма, и мне кажется, что он был из этого соткан. Он писал стихи каждый день, скорее каждое утро. Однажды мне пришлось у него заночевать в старой квартире на Петроградской стороне. Он разбудил меня где-то в шесть утра и сказал, чтобы я послушал «стишок», который он сочинил. И я привык «умывать душу» Вадикиными «стишками» каждое утро. И я не хочу от этого отвыкать… Не хочу, но понимаю, что новых, рождённых сегодня, уже никогда не будет… Он был своим, потому что не боялся открыть свою душу всем нам вместе и каждому в отдельности. Он любил жизнь, о которой писал «кириллицей» , «буковками» и превращал в «стишки». Это то драгоценное, что осталось нам…

Спасибо тебе, Вадя, за то, что ты свой.