Юбилейная переписка между Петербургом и Нижним Новгородом в день 80-летия Анатолия Смелянского

Марина Дмитревская — Ольге Наумовой

Петербург — Нижний

Оля-Оля! Ну, ты меня знаешь, весь этот хаос сознания и ничегонеуспевания (поэтому, в частности, мне никогда не удалось стать Смелянским, который ни одной минуты не тратил попусту, был собран, целеустремлен, организован, учил на пляже английский и достигал всего, про уникальный ум и талант даже не упоминаю). Короче, с утра паника: Анатолию Мироновичу сегодня 80, наш блог по части юбилейных и прочих почестей всегда — как пионер, а тут забыли, не предупредили…))

Анатолий Смелянский.

Поскольку я уже не раз поздравляла А. М. с пятилетками (и тут, и вот тут) и что-то существенное в тот момент (как казалось) излагала, то сейчас, Оля, я, простая русская женщина, стою в растерянности: что прибавить? Конечно, за пять лет что-то в творческом наследии А. М. наросло (например, фильмы Смелянского о театральных художниках, которыми пользуются даже педагоги на занятиях со сценографами — только что наблюдала, к слову, это в Казани). Конечно, А. М. и эти пять лет, из раза в раз ссылаясь на здоровье, отказывался ответить в пяти строчках на какой-то очередной вопрос очередного опросника «ПТЖ» (ничего не меняется), но поздравить его, тем не менее, хочется.

Годы идут, и, давая своим студентам статьи Смелянского, я теперь вынуждена отвечать на вопрос «кто это?» и махать руками, рассказывая биографию, примерно как о Белинском или Маркове, и начинаю, конечно, с Горького, с Канавинского района. И тут неизменно мне являешься ты, поскольку вы ровесники, вы были в одной молодой интеллигентской компании. Потом ты пришла завлитом в тот самый ТЮЗ, завлитом которого у Наравцевича был А. М. И вот мне интересно: вы тогда предполагали, кем станет Толя Альтшулер? Виден ли был смолоду объем личности?

Ольга Наумова — Марине Дмитревской

Нижний — Петербург

Дорогая подруга Марина! Объем личности бывает виден или не виден только какому-то конкретному человеку. Одному — виден, другому — нет! Если брать нашу молодую интеллигентную компанию, то ничего мы не видели. Я тоже (((

Узнала я про Толю еще в студенческие годы. Он учился в пединституте, я — в университете (университет считался «покруче» педа). Вот такой худенький, умный мальчик в очках. Ну, мало ли таких…

Но вот на старшем курсе пришел к нам почитать (это было разовое мероприятие) из «Введения в литературоведение» доцент из педа Леонид Моисеевич Фарбер. Лекция вызвала большой интерес (живая наука литературоведение, оказывается!). А с Леонидом Моисеевичем пришел и его любимый студент Толя Альтшулер — и сидел сзади в аудитории, тоже слушал. Мы уже пересекались тогда в одной компании. И я знала, что Фарбер дал Толе научную тему про писателя Булгакова (разумеется, я не имела при этом никакого представления об «объеме личности» Булгакова тоже).

А потом много шума у нас, в закрытом городе Горьком, наделала Толина статья о Булгакове в «Литературной газете». Целый подвал! Событие из ряда вон: напечататься в центральной прессе! Молодец какой! Но я (и все наши) опять как-то не поняли особо «объема личности», вроде так и должно быть: умненький же…

А потом Толя стал работать в ТЮЗе. Завлитом. Блестяще! Он сразу же стал больше, чем завлит. В 1967 году актер Роман Вецнер и телевизионный режиссер Юрий Беспалов поставили поэтический спектакль «О времени и о себе», определив его жанр как «Поэма поколений», где Толя был одним из авторов сценической композиции, а еще и… актером. Да! Актером! Я и сейчас вижу, как он выходит из глубины сцены и доходит до самой ее кромки, выбрасывая вперед руку и зажигательно читая что-то из Маяковского. Небольшая ладненькая фигурка, отличная дикция, темперамент…

И там же, в темноте зрительного зала, ко мне с соседнего кресла наклоняется Ирина Васильевна и восторженно-назидательно говорит: «Вот в каких мальчиков, Оля, нужно влюбляться!»

Вот, дорогая Марина, теперь я дошла до людей, которые в нашем городе рано угадали Толин «объем личности» (может быть, потому что и сами имели этот объем). Ирина Васильевна Сидорова была замечательным редактором в нашем зональном издательстве, а ее муж Юлий Иосифович Волчек — широко известным в городе литературным, театральным и кинокритиком, ярким лектором (настоящий Златоуст!). Толя очень с ним дружил, несмотря на разницу в возрасте. Помню один вечер у Волчеков, когда Толя вернулся из Москвы и стал рассказывать о какой-то театральной премьере. С какой жадностью внимал (да, внимал!) ему Юлий Иосифович! (А ведь тогда эти фигуры были несопоставимы!)

А тут еще Толя привез нового главного режиссера — Бориса Абрамовича Наравцевича (кстати, одного из тех, кто Толин «объем» всегда чувствовал). Сразу вокруг театра образовался круг молодых людей — поклонников театра: медики, физики, филологи, химики… студенты и преподаватели, люди разных профессий и возраста… Была введена практика общественных просмотров перед премьерой… Каждый спектакль ждали, каждый становился событием! И роль Толи во всем этом талантливом, бурлящем «бульоне» трудно переоценить.

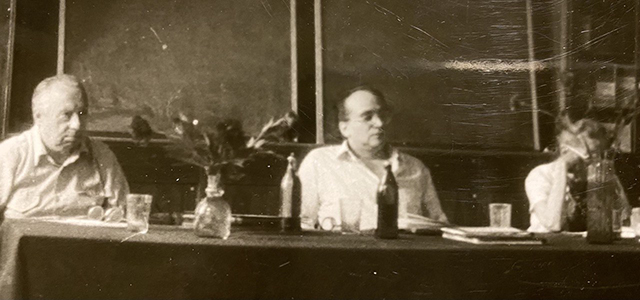

Вот как раз попалось подходящее фото для иллюстрации:

Фото — архив О. Наумовой.

Действие происходит в каком-то цеху. На заднем плане — наглядная агитация под названием «НАВСТРЕЧУ XXIV съезду КПСС». Гугл подсказывает, что это замечательное событие происходило с 30 марта по 9 апреля 1971 года. Раз НАВСТРЕЧУ, значит, фото сделано раньше. Справа на заднем плане — часть автобуса, ПАЗика, на котором надпись, что он — служебный.

На часах 16.07. Близится конец рабочего дня. Собравшиеся люди на скамейках и приставных стульях внимательно слушают молодого человека в незаметных очках. Кто он? Да, это молодой Толя Альтшулер, на тот момент как раз завлит Горьковского ТЮЗа. И что такого интересного рассказывает он этим простым и усталым людям в конце рабочего дня?

Во-первых, что бы ни рассказывал будущий Анатолий Смелянский, это всегда было чрезвычайно интересно, причем — любой аудитории. Во-вторых, можно быть уверенным, что рассказывал он о ТЕАТРЕ. Такие выходы на предприятия в то время практиковались сплошь и рядом. Можно не сомневаться, что речь идет о недавно поставленном и громко нашумевшем спектакле «Три мушкетера», об истории с королевскими подвесками. А эта тема, как ты понимаешь, моя дорогая подруга Марина, не может не волновать простых людей. Тем более, что люди эти явно никогда в театре не были…

О душной атмосфере закрытого города Толя прекрасно написал в своей книге «Уходящая натура» (там же отдав должное его талантливым людям).

А вот кто еще сразу ЧУВСТВОВАЛ «объем личности» молодого Толи Альтшулера, так это дети — школьники и студенты, которым Толя преподавал и в школе, и в театральном училище. Сколько я слышала восторженных отзывов! А вот буквально месяц назад читала великолепную книжку Натальи Юрьевны Русовой «Книги, годы, жизнь. Автобиография советского читателя», выпущенную НЛО. И там автор вспоминает своих замечательных учителей, среди которых Блюма Яковлевна Княжицкая. И дальше цитирую: «Часть уроков Блюма Яковлевна отдавала своему ученику — студенту, а позднее выпускнику Горьковского педагогического института Анатолию Мироновичу Альтшулеру… Стихи он читал так, что в него был влюблен поголовно весь класс. Помню, как он принес только что вышедший тоненький „Узел“ О. Берггольц, и весь урок звучали ее кровоточащие строки. Репрессированные деды и другие родственники были у всего класса».

Приятельствовала я даже больше не столько с Толей, сколько с его Таней — одновременно красивой и хорошенькой, а еще и какой-то удивительно легкой в общении. При этом Таня себя не щадила: очень много занималась, готовилась к защите кандидатской. Помню, как в Ленинской библиотеке, в коридоре (чтобы не мешать читающим) мы болтали про нашу жизнь, и Таня рассказывала настоящую сказку про их с Толей любовь. И как в настоящей сказке обрести счастье им мешало очень много обстоятельств. Но они все преодолели, и, как в настоящей сказке, в конце концов поженились, и, как мы теперь понимаем, жили (живут) долго и счастливо!

Марина Дмитревская — Ольге Наумовой

Петербург — Нижний

Оля! Исчерпывающе. Но в Америке уже утро следующего за юбилейным дня, и я буду коротко. Как-то так получилось, что мы с Анатолием Мироновичем, несмотря на разницу в возрасте, начали печататься в журнале «Театр» одновременно. И вот в 1980 году, сидя у коляски с месячным сыном, я прочла (а свою статью даже не разрезала) рецензию на «Жестокие игры» — «Три мушкетера и незнакомка из Рыбинска». Потом вышли размышления о неудачной «Дороге» А. Эфроса (много лет давала читать студентам: впечатления ранней молодости сильны…). И на много лет Смелянский стал для меня критиком номер один, потому что ни писать, ни мыслить так, как он, я не могла и даже не надеялась. Как другие — иногда могла, а как он — нет.

А. Смелянский — председатель гос. комиссии на защитах димломов театроведческого факультета ЛГИТМИК.

Фото — М. Дмитревской.

В московские круги вхожа я была только боком, тем более что в СТД заправляла почему-то ненавидевшая меня Вера Анатольевна Максимова (вот тут точно есть что-то роднящее меня с Анатолием Мироновичем…). Но говорили о Смелянском много, говорили по-разному (провинциал, завоевавший Москву, — это всегда суперсюжет, знаю тех, кто его не принимал, а когда наступил раздел МХАТа — многие считали инициатором катастрофы его, как потом Горбачева винили в распаде СССР, хотя в Беловежской пуще заседал другой человек…). Отношение мое к Смелянскому всегда оставалось восторженным, потому что так, как он, никто не писал (я так считала и считаю), а московская паркетная жизнь меня не касалась, у нас тут свой гранит… О некоторых наших встречах я писала в прежние пятилетки, повторять не буду, тем более что это сильно напоминает стародавнюю шутку Никиты Богословского: «Я шел по коридору. Навстречу мне шли Станиславский и Немирович-Данченко. Как жаль, что из свидетелей этих встреч уже никого не осталось в живых…»

А ты говорила мне как-то, что в душной атмосфере закрытого города вы все по полной отрывались, читая запрещенную литературу, — и это вас как-то объединяло…

Ольга Наумова — Марине Дмитревской

Нижний — Петербург

Ой, Мариш, не сыпь соль на раны! Когда я еще была дурой (то есть, не понимала, кто такой Толя), в самом конце 1960-х он попросил у меня рукопись «Ракового корпуса» (счастливая обладательница, я давала его читать актеру Косте Кулагину). А я не дала. Причем без причины. Как-то так… И всю-то мою жизнь этот неумный и странный поступок меня мучает. Сегодня есть возможность публично покаяться. А про объем личности полное осознание пришло позже… И жизнь мне в утешение подарила еще много интересных встреч с ним (в лаборатории завлитов, у него дома, когда я брала интервью про «русских умников», и так далее…). И теперь я согласна с Ириной Васильевной: таких, как Толя, нужно любить!

Марина Дмитревская — Ольге Наумовой

Петербург — Нижний

Я, честно, жалею, что он проживает свою третью жизнь в Америке, хотя это и разумно, и здоровью поддержка… Но из театрального пейзажа исчезло что-то важное. Впрочем, так я могла написать еще год назад, а сейчас количество этого исчезнувшего важного достигло таких масштабов, что приходится горевать и скучать не об одном Анатолии Мироновиче…

Ну, смотри. Мы выпили с тобой за город Горький, за Таню, за московскую жизнь выдающегося критика и писателя. А за американскую часть, я думаю, он логично выпьет без нас. Наше — Никитишны и Маврикиевны — дело было напомнить, что есть города и люди, которые его помнят и любят. Вот так неоригинально.

С юбилеем, Анатолий Миронович!

Браво, замечательно написано! Столько воспоминаний…. Жаль , что бог не дал дара написать , а столько хотелось бы…. Помню А. М. С самого первого дня появления в городе Горький, как ходила за ним по всем вузам, где он читал лекции для абитуры и офигевала, до сих пор помню как его слушали …. Раскрыв рот…. Потом лекции в театральном училище…. Дома… Дорогой , любимый ,будьте здоровы!!!!!!

Я всегда старался держать дистанцию между собой и всякими «генералами». Когда первый раз А. Шерель попытался знакомить меня с А. Смелянским, уже бывшим в чинах и званиях, я, конечно, выставил шипы. Было это на второй международной михайлочеховской школе в Раково, где продавался первый выпуск сборника «Русское актерское искусство. ХХ век» с моим «Театром Михаила Чехова». «Ну что, подарите Анатолию Мироновичу книжку?» — спросил Шерель. «А у Анатолия Мироновича 200 рублей не найдется, чтобы купить?» — ехидно парировал я. С. Юрскому надписал и подарил, трепеща и заикаясь, хотя никто мне этого не предлагал. А Смелянскому — нет)) Потом в разных местах и по разным поводам я слушал его лекции и на русском, и на английском. И, хотя, порой не соглашался, понимал, что на обоих языках он может убедить кого угодно и в чем угодно. Увлеченность, убежденность, обаяние и темперамент перехлестывали через все края.

Свел нас все тот же Михаил Чехов. Анатолий делал свой девятичастный фильм «Чувство целого» и позвал меня консультантом. От такого предложения отказаться я не мог. Он даже в Питер приезжал и мы провели на Исаакиевской в разговорах целый день. Потом — двухмесячная переписка и перезвонка. Вопросы, ответы, беседы… Не только «генеральство», но и отчество отпали довольно скоро. По его инициативе, разумеется. «Я буду благодарить Вас в титрах после каждой серии. В каком статусе Вы хотели бы фигурировать?» «Пишите: научный консультант»)) «Ну Вы, батенька, и нахал». У меня и кандидатской степени не было)) Тогда, спустя 30 лет после аспирантуры, я собрался, наконец, защититься. Анатолий написал щедрый отзыв, назвав мою кандидатскую докторской. Никаких «рыб». Честный отзыв на честную диссертацию, прочитанную и прооппонированную им за 2 дня. Банкет был оплачен моим гонораром за участие в «Чувстве целого»… В те полуголодные еще времена диссертанты должны были сами платить оппонентам. Приехав в Москву по приглашению Смелянского обсудить «Чувство целого» и поработать в архиве МХАТ, я попытался отдать ему 800 рублей «долга». «Не смешите, — рассмеялся он. — Я знаю, где я зарабатываю». И повел в ресторан, накормив на сумму в разы большую. А как хорошо мне жилось и работалось в гостиничке при общежитии Студии МХАТ. Я слышал много чудовищных, нелепых сплетен о Смелянском и поделился однажды своим недоумением по этому поводу с В. Ивановым. «Слушай, он сделал такую блестящую карьеру. Сделал сам из себя. Ты представляешь, какую это может вызвать ревность и зависть?» — ответил Слава…

Но лучше всего о своей карьере шутил сам Смелянский. «В юности я пытался поступить в Школу-студию МХАТ на актерское отделение. Они меня не приняли, но я им отомстил: я стал их ректором!»

Здоровья, Анатолий! И бодрости! Вы и за океаном все сделали сами. Из себя.

Интересно, точно помню, что на «Культуре» когда-то показывали передачу, посвящённую именно Смелянскому, там, помимо прочего, его жена выступала. Почему-то не могу сейчас найти эту передачи в интернете.

Мне его мемуары очень нравились (хотя не перечитывала), а телевизионные передачи, которые, правда, я видела лишь урывками — не увлекали. Вот как-то очень чувствуется, что он со всеми дружит и не только не скажет ни про кого ничего нелицеприятного, но даже и вопроса критического не задаст. Хотя, конечно, отдаю должно его заслугам.