В Красноярске уже в девятый раз прошел фестиваль «Драма. Новый код». Традиционно при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Год назад Анна Банасюкевич, эксперт фестиваля, писала, что «восьмой ДНК как будто бы вышел из недолгой спячки». И действительно, организаторы фестиваля Олег Рыбкин и Наталья Дубашинская, чтобы избежать автоматизма, всякий раз придумывают его заново. Программа ДНК всегда сложносоставная — четыре дня заключают в себе разные направления и сюжеты, но каждый новый день, будто случайно, подхватывает и развивает тему предыдущего.

Осевой темой в этот раз было заявлено «Время». Казалось бы, что может быть абстрактней — оно и характеристика, и направленность, и перемена, и повторяемость. Время изобретено человеком и вне его не существует. И что бы мы ни говорили и ни делали, любое наше высказывание принадлежит своему времени, формирует его и формируется им. Тем не менее, давно уже ясно, что спектакль, а тем более читка или эскиз заканчивается тогда, когда затихла последняя реакция, отзвучали последние отголоски обсуждений. А в обсуждениях со зрителями (умный, тренированный современной литературой, неагрессивный зритель — еще одна важная часть ДНК) и экспертами фестиваля тема времени звучала постоянно. Не так давно ДНК стал называться «фестивалем современных форм театра», но в центре внимания по-прежнему остаются текст и его претворение в театральную форму.

Авторы преимущественно невербального спектакля Liquid theatre «programma: время», открывшего фестиваль, рассказывая о старости языком тел, звуков и предметов, предварительно встретились и поговорили с десятками стариков: своими родными, случайными прохожими на улице, обитателями домов престарелых (так называемых пансионатов). Большинство историй не вошло в спектакль, но произошла художественная транскрипция. Спектакль «ликвидов» — не «социальная акция», а попытка трансгрессии и трансляции полученного опыта, включающей уже нашу физическую, вещественную и ассоциативную память. В глубине площадки — ковер, какой был в любом доме в начале 80-х, а на нем — россыпь предметов: пупсы, шкатулки, зонты, кошелки — словно перед тобой вывалили содержимое сундука твоей бабушки. Из недр антикварного хлама вываливаются тела актеров, медленно, ведомые другими, будто бессильные марионетки в руках кукловодов, они приближаются к нам, силясь удержать в бессильных руках артефакты своей жизни и молодости, застывают в кокетливых позах старинных групповых фото.

Композиция — фрагментированная, распад и соединение чередуются, комбинируются звуки (как живые — соприкосновения всяких странных предметов с человеческим телом рождают музыку, так и записи — бубнящий голос радиоприемника рассказывает «в рабочий полдень» о каких-то болячках и пилюлях), тела (реальные — с как бы рентгеновскими снимками человеческого скелета). От всего этого возникает ощущение работы с непрочным материалом человеческой памяти. И это действительно терапевтический спектакль, внушающий мысль, что старость — не страшная резервация, в которую мы однажды так или иначе попадем, а просто такая часть нашей жизни. Она уже была — в нашем прошлом, из которого мы вынесли воспоминания о своих «стариках», и она будет в нашем будущем. Память тела, неумолимо разрушающегося, уже содержит в себе этот опыт.

Второй день фестиваля практически целиком был посвящен современному роману. Прозвучали тексты трех знаковых произведений — «Время секонд хэнд» Светланы Алексиевич, «Обитель» Захара Прилепина и «Письмовник» Михаила Шишкина. Модерировала обсуждение литературный критик Галина Юзефович. А мы получили представление о разных способах инсценирования прозы. При том что все три режиссера использовали собирательный принцип — то есть попытались своими композициями дать представление о полной романной форме.

Как наблюдательно заметила Галина Юзефович, Алексиевич — не про то, что чем дальше — тем хуже, а про то, что любые времена в России безжалостны к человеку. Как и в романе, в сценической композиции прозвучали разные голоса, прошли разные судьбы, возникли разные парадигмы сознания. Принцип многоголосья был сохранен. Но Олегу Липовецкому в своей грамотной композиции удалось вычленить неявную логику эпохи, точнее — слома и смены эпох. Что консюмеризм и свобода, превратно понятая как свобода от любой ответственности, поколения «нулевых» — прямое следствие пренебрежения материальным их родителей. Что в основе сменяемости поколений принцип противодействия, и каждое новое поколение будет отрицать «символ веры» старшего. Слово «вера» не раз звучало со сцены — и звучало страшно. Например, рассказ старого человека, чья судьба, парадоксально — судьба и жертвы репрессий, и свидетеля ужасов эпохи, и раскаявшегося «павлика морозова» — внезапно заканчивается пассажем о том, что «мы строили великую страну» и «нас надо судить по законам не логики, но веры». Галина Юзефович назвала такую логику «шизофренической». Но по такому же принципу «тезис — антитезис» строились и монологи молодых. То есть, если рассказ персонажа был посвящен отрицанию любви, то заканчивался он непременно одой в ее честь.

Артем Терехин пошел по другому пути, представив, как он сам выразился, «тизер» романа Захара Прилепина. Может быть, поэтому весь дискуссионный, идейный пласт романа не был обозначен. А на первый план вышла любовная история, озвученная тюремным шансоном на фоне плеска волн и красивого северного заката. Недопроявленной осталась и фигура главного героя. Впрочем, фигура Прилепина настолько одиозна, что обсуждение художественной стороны прилепинской прозы не могло не вылиться в идеологическую дискуссию. В романе Соловки конца 1920-х — государство в государстве, среди граждан которого, строго говоря, нет ни правых и виноватых, ни жесткого деления на палачей и невинных жертв. Об исторической правомерности такого взгляда и шла речь на обсуждении.

«Письмовник» Олега Рыбкина именно что прозвучал, «прорастая» речью актеров органически — как растение пускает побеги. Письма двух влюбленных были озвучены шестью актерами разных поколений. Но не для того чтобы обозначить хронологию событий или взросление героев — тем более что его нет в романе. Кажется, отдавая текст тому или иному актеру, режиссер исходил из речевой стилистики письма, способа изъяснения, мелодики и ритмики речи. Из того, как прозвучит, например, голос, исходящий из пламенеющего куста (Эдуард Михненков), или голос женщины, живущей и меняющейся во времени, с бытовыми деталями XX века, или письма юноши из военного похода, который постепенно приобретает фольклорные черты некого абстрактного мифологического похода на Восток, к людям с «песьими головами» (сложная работа Сергея Селеменева). Актеры «посылали» реплики не друг другу, а в пространство, отчего акцентировалось важное качество письма Шишкина — отсутствие реального адресата. Герои оказываются буквально разделены не смертью — но временем. И соединяются там, где уже никакого времени не существует.

«Топливо» Семена Александровского, написанное Евгением Казачковым в рамках проекта «Человек. doc» на основе бесед с Дэвидом Яном (изобретателем ABBYY Lingvo и флэшмобов), — своего рода попытка найти героя нашего времени, человека исключительных качеств и вместе с тем очень характерного для эпохи. Получился образ законченный и вместе с тем данный в становлении, потому что техника письма Казачкова, техника, в которой работает Максим Фомин, — работает не на биографию воображаемого героя, а вынуждает зрителя подключиться к парадоксальной логике героя, пройти вместе с ним весь путь умозаключений, непрямой, полный случайных открытий, странных «шуток гения» и едва ли не криминальных приключений.

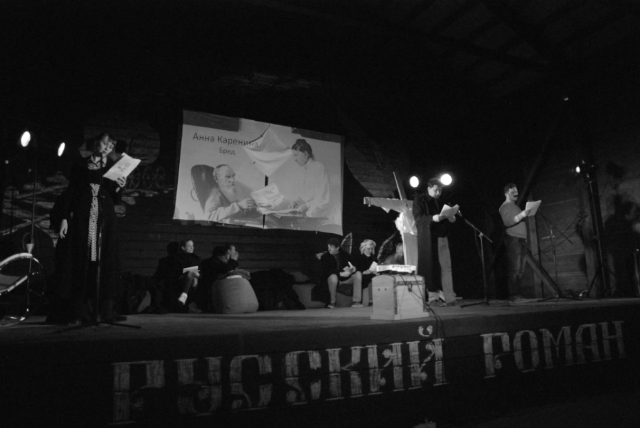

В «Русском романе» М. Ивашкявичуса, представленном Андрюсом Дарялой на открытой площадке возле музея-усадьбы Г. В. Юдина на высоком берегу Енисея, в центре внимания оказалась не трудная судьба жены гения, а процессуальность, жизнь не человека, а литературного текста во времени, его трагикомическое влияние на судьбы и биографии людей. И, наоборот, то, как повседневный мелочеловеческий сор претворяется в художественную форму, а великий роман живет во времени, вбирает в себя воздух эпохи. Когда зрители только начинают занимать свои места, спектакль уже идет: на сцене художник Василий Слонов, которому по ходу действия предстоит представлять незадачливого сына гения, Льва Львовича Толстого, набрасывает последние меловые штрихи к портрету паровоза — здесь это устрашающий череп, мчащийся по рельсам-костям. Сам Толстой представлен и комическими двойниками — Лёвиным, Львом Львовичем, и трагическим — Анной Карениной (запоминающаяся роль Екатерины Мишаниной). Эскиз был решен едва ли не в жанре клоунады, с кликушеством Софьи Андреевны, и мелкобесностью Чарткова, и вместе с тем на него словно лег отблеск той исторической трагедии, в условиях которой угасала жизнь жены гения, а эмигрант Лев Львович писал письма матери.

Композиция спектакля Дарялы — открытая, перформативная, способная вбирать в себя все новые и новые обстоятельства места и времени. И поэтому ей хочется пожелать дальнейшей жизни и звучания.

Танец автомобилей на площадке возле партнера проекта «Тойота-центра» — только скромная часть перформанса Autoballet группы Mercimax из Швейцарии, в котором приняли участие десять красноярских автолюбителей. Как водится в любом перформансе, здесь нет актеров и зрителей. Все — участники. Диапазон авто участников — от дизайнерского, побывавшего в пожаре «японца» до старенькой «шестерки». Главное, чтобы авто и его хозяин были «с историей». Каждый рассказ идет в записи по дороге от театра к автоцентру, причем и дорога, и стиль вождения, да и мы сами становимся в этот момент частью story. Нам с Олегом Липовецким и Кристиной Матвиенко повезло. У водителя доставшейся нам по жребию старенькой «тойоты приус» Ольги, селф-мейд-вумен, автогонщицы-любителя, матери и единственной в своем роде женщины-автомеханика, не сработала флешка, и поэтому мы просто разговаривали — о том, как она стала автослесарем, родила дочь, начала участвовать в гонках… Все это — под дикий рев мотора и на крутых (на наш, возможно, нетребовательный вкус) виражах.

Обратно нас везла уже другая Ольга — на комфортабельной «тойоте лэнд крузер». И у нее была своя, совсем другая, история. Театр на этом, впрочем, не закончился. Олег Липовецкий пригласил Ольгу-1 в театр на «Короля Матиуша» Полины Стружковой (на главной сцене Красноярского театра им. А. С. Пушкина шел фестиваль детских спектаклей), где она оказалась впервые в жизни и, возможно, пережила не менее острые, чем мы, ощущения.

Autoballet до этого был обкатан в ряде европейских стран. И, как выяснилось на обсуждении, там его месседж — сугубо экологический. Его авторы, помимо прочего, рассказывают нам о таянии арктических льдов, закате Европы и конце эры бензиновых двигателей. Неудивительно, что в России, где пространства несоизмеримо больше, а автомобиль — не средство передвижения, а друг, любимая игрушка, член семьи и домашнее животное, этот месседж не прозвучал. А прозвучала история о мимолетности времени, неотвратимости прогресса и скоротечности любых взаимоотношений, в частности, человека и его автомобиля.

И, конечно, на фестивале читали пьесы. «Стену живых» Даны Сидейрос из шорт-листа премии «Ремарка» представил Олег Липовецкий. «Антикафе» Вячеслава Дурненкова прозвучало в рамках программы «Автор представляет пьесу». Пьесу-победителя регионального конкурса ДНК — «Деревья шагают» Татьяны Антипьевой, своего рода монодраму, в которой обрывки случайных реплик прохожих услышаны чутким музыкальным ухом, остранены любовными переживаниями героини, как бы «ослепшей от любви», и поэтому звучат странно, царапают слух, озвучил Артем Терехин. На обсуждении «(М)ученика» Мариуса фон Майенбурга (режиссер Олег Рыбкин) прозвучал вопрос невозможности разворота проблематики пьесы в российские реалии, где подросток традиционно под прессингом школы, все ценности и без того вывернуты, а воинствующий клерикализм и фашиствующие подростки вообще не новость.

Больше недели Вячеслав Дурненков вел практикум для начинающих драматургов. В последний день фестиваля было представлено около 15 заявок на пьесы. И неважно, напишут их авторы или нет, потому что произошла своего рода арт-терапия. А чуткое руководство Дурненкова с бережным и внимательным, лишенным всякого оттенка снисхождения отношением к каждой заявке (какой бы дикой она со стороны ни казалась) — еще одно важное впечатление фестиваля.

Завершился ДНК спектаклем Олега Рыбкина «Чик. Гуд бай, Берлин» — роуд-муви, в котором двое молодых актеров, Станислав Линецкий и Никита Косачев, непротивно и с азартом сыграли подростков, угрюмого русского мигранта Чика и заторможенного немца Майка, путешествующих по Германии на ворованной старенькой «ниве». Роман Вольфганга Хендорфа, переделанный в пьесу, — отличная подростковая литература, без нравоучительства рассказывающая о взрослении, становлении характера. Жаль только, что Театру им. Пушкина пришлось маркировать спектакль «16+». Материал касается подцензурных сейчас в России тем, но актуальных именно в 12+. Притом касается легко, рассказывая про переходный возраст как про что-то естественное, а не как про мучительную и страшную болезнь.

Если взглянуть на репертуар Театра им. Пушкина, то две трети в нем — современная пьеса. И замечательная немаленькая труппа, кажется, работает в читках целиком, с отдачей, представлена всеми поколениями. Отношения актеров с текстами могут быть конфликтными (так произошло, например, с романом Алексиевич). Но всякий раз новые встречи — с речью, стилистикой, образом мышления — это и мощный тренинг, и ценный человеческий опыт.

Комментарии (0)