«Доктор Живаго». Б. Пастернак.

Театр «Около дома Станиславского» (Москва).

Режиссер Александра Толстошева, художник Надежда Бахвалова.

Вдоль рампы, слегка шаркая и неловко кивая в сторону зрителей, пробирается человек в белом плюшевом костюме кролика. Костюм потерт, уши висят. Поверх — широкополый плащ, на голове под кроличьим капюшоном — синяя бейсболка с надписью «USA», на шее — не в меру длинный и некогда стильный черный галстук. Небрежное «хай» в публику, пара кивков, шаркающая походка. На лице усталое выражение застрявшего между миров, людей, событий персонажа.

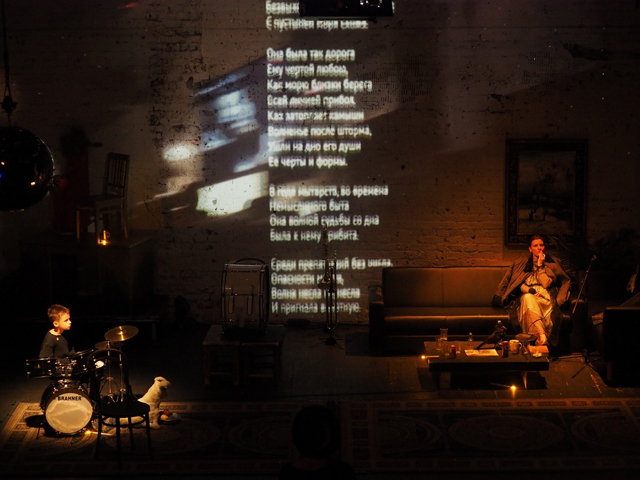

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Этот кролик в исполнении Екатерины Кирчак — обитатель пространства с кирпичной фронтальной стеной, двумя потасканными диванами, тусклым ковром, золоченой статуей со снопом, сошедшей с монументальных композиций ВДНХ, и картиной Саврасова «Грачи прилетели». В это пространство по ходу спектакля будут входить, врываться, вбегать герои романа «Доктор Живаго», обживаться в нем, танцевать, любить и мучиться. И поначалу кролик даже станет здороваться с ними, снимать их на камеру, удивляться, пытаться их понять. Но чем дальше будет двигаться действие, тем меньше будет в нем интереса, все чаще он будет просто понуро смотреть на недоступные ему вихляния нелогичной русской души, бессильно съезжать по стене у бокового портала с немым отчаянием приговоренного видеть.

Подводные рифы романа Пастернака и в целом неудачная сценическая история его постановок общеизвестна. В театральном пространстве ему приходится всегда нелегко, и режиссерская мысль неминуемо мечется. Наш главный редактор знает почему, и я соглашусь: «Внутренний сюжет романа голыми сценическими руками не возьмешь. Ни поэзия, ни война, ни медицина, ни философия истории, ни „великолепная хирургия“ революции — все составляющие романа века — в рампу не вмещаются, тем более не умещается символистская типология этого романа-поэмы с бесчисленными встречами всех со всеми, противоречащими логике реальной жизни. Тут обязательно требуется что-то „над“».

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Для спектакля Александры Толстошевой это «над» первично. Спектакль будто никак не может начаться, и на первые двадцать минут сценического времени приходится целых два затакта, перемежающихся то объявлением о необходимости выключить мобильные телефоны, то сообщением о том, что «вот теперь начнется спектакль». За это время оживает золоченая статуя со снопом, Лара (Мария Погребничко) произносит текст «дверь с улицы настежь, в комнате люди, гроб, в гробу покойник», на что кролик разражается подобающим «My Way», но заканчивает рыданиями. Над спектаклем нависает опасность поэтического вечера с высоким градусом чтецкого мастерства — практически встык идут два стихотворения в блестящем исполнении Елены Павловой — но в промежутке кролику нужно закурить, а еще он ужасно хочет найти в Москве кока-колу или хотя бы пепси, но его бодрый английский совсем не в помощь. Американская история, поддержанная проекцией знаменитого голливудского знака, продолжается изящным танцем Живаго (Даниил Богомолов) и Лары под «Unforgettable» в тонком, с выверенной долей иронии и тоски, исполнении кролика в сопровождении медных духовых, спрятанных где-то за кулисами. Игра в ассоциации запутывает и намеренно вычерчена нетвердой рукой. Но зритель успевает понять, что пунктир по роману Пастернака будет очень неявным и авторским, развития традиционного сюжета ждать бессмысленно, а американский кинематограф каким-то неуловимым образом влияет на этого «Доктора Живаго».

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Контрапункт постановки Толстошевой, то самое «над», необходимое для сценической трактовки непокорного сцене романа, — в истории о Квентине Тарантино. Культовый американский режиссер, приехав в Москву, первым делом отправился на могилу Пастернака, где шептал, плакал и о чем-то переговаривался с культовым российским поэтом. На справедливость ассоциаций работает и факт первой постановки «Доктора Живаго» в Голливуде, и очевидная, до поры до времени бóльшая, известность пастернаковского романа за океаном, нежели в родной стране. Увиденный глазами кролика Квентина «Доктор Живаго» оказывается в спектакле «Около» сложносочиненной квинтэссенцией ассоциаций, в которые хочется вложить больше, чем порой способно вместить театральное пространство. Глазами кролика Квентина Толстошева смотрит на роман Пастернака и вычерчивает магистральные линии своей сценической трактовки. Смерть как начало и конец трактуется постановщицей не как точка невозврата, финала, но как точка входа, перерождения — неважно, в евангельском или общегуманистическом смысле.

Любовь может быть огромной и безусловной, а от страдания нет лекарства, его нужно просто принять, и оно, быть может, станет движущей силой искусства, от которой родится новый Тарантино или даже Пастернак.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

В режиссерской инсценировке основные линии романа представлены встречами Живаго и Лары, Павла Антипова (Егор Павлов) и Тони (Мария Кирсанова), матери Тони Анны Ивановны (Елена Павлова). Их поначалу сбивчивые диалоги, ситуация встреч-расставаний-страданий превращаются ближе к финалу в монологи — актерски блестяще сыгранные, но как будто переходящие в категорию моноспектаклей.

Полюсы (и поводы) бесконечных русских страданий все дальше друг от друга, а их температура все отчаянней. Вечно-золотая Россия с неувядающим снопом — Колхозница в исполнении Татьяны Лосевой — утешает по-житейски: с интонацией приторной милоты поет песни про то, что «милый любит двух», незатейливые частушки, затягивает псалмы, похлопывает ложками. Она как будто немного не в себе, ведь «со всей России сорвало крышу», и юродивость этой застрявшей в символической мишуре женщины рифмуется с такой же, но уже — от отчаяния шутовской — юродивостью Квентина, застрявшего в извивах русской души.

Заданная с первых минут тема смерти, конца жизни, финала всяких усилий — устойчивый лейтмотив спектакля, разрастающийся ко второму акту до навязчивого рефрена. Евангельский путь преодоления смерти декларирует Священник в исполнении Игоря Михалева. Режиссеру важны и параллели с «Братьями Карамазовыми», темы воскресения и человеческого предназначения.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Градус экзистенциального пафоса высоковат для Квентина, он будто все время хочет сбить его, поговорить по-человечески, упростить мудреную философию жизни. Он смачно щелкает крышкой наконец-то найденной колы, едва заметно, буквально парой штрихов, подтанцовывает знаменитый тарантиновский твист, его английский со временем даже переходит в беглый русский, которого хватает, чтобы прочесть пастернаковское «Рождество». Он и поет, но поет так, что вся эта американская синатровщина, мелодичная и в меру гламурная, оказывается выражением той же мысли о смерти, воскресении, предназначении. А по залу крутятся пятна от диско-шара, и непонятно — то ли это огни Голливуда, то ли хлопья грядущей русской пурги…

Пересечение «американской» и «русской» линий спектакля происходит как бы исподволь еще и в музыкальной, очень значительной части спектакля. И если поначалу медные духовые накладываются на минусовку откуда-то из-за кулис, то позже оказывается, что Живаго, Павел, Священник и многие другие персонажи спектакля готовы взять в руки трубу, тромбон, валторну и поддержать изливающего свои страдания Квентина.

Постепенно все эти люди объединяются в оркестр. В его надрывном звучании есть что-то от цыганской удали и похоронной иронии, от общей человеческой неустроенности. Эти звуки мигрируют куда-то в сторону Кустурицы, напористых гармоний южных цыган и общей, напоенной фатализмом беспечности последних времен. Сквозная музыкальная тема «Криминального чтива», известная в жестких гитарных битах (а это на самом деле лихо аранжированная народная мелодия восточного средиземноморья «Misirlou»), будто возвращается в спектакле к своей первоначальной мелодике, в которой между безысходным отчаянием и радостью вопреки практически знак равенства.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

В спектакле Толстошевой много фрагментов, где отдыхает душа, где веселятся глаз и ухо. Но веет от него тоской. Той тоской, которая запечатлена на знаменитом снимке Тарантино на могиле Пастернака. Тоской, что никуда не исчезает, даже если грачи прилетели. Тоской, которая длится не первое тысячелетие — день сурка не проходит в Голливуде, поезда на Петушки никак не дождаться в Москве. И героем спектакля оказывается неприкаянный человечек, нацепивший на себя пушистую шкурку кролика, словно домашнюю пижаму, привычно взмахивающий нависающими ушами и спрятавшийся в этом костюме от ужаса окружающего мира. Он не русский, не американец, не француз — он беглец, stranger в любой стране. И маскировка, этот нелепый костюм, — всего лишь тщетный способ хоть как-то дистанцироваться и, рискуя быть признанным сумасшедшим, сказать — я не такой, смерти нет, а если бог есть, то это я.

Спасибо