11 марта в рамках программы «Польский театр в Москве» состоялась встреча «Утопии Кристиана Люпы» — разговор о природе метода режиссера и о специфике его работ нынешнего периода. Известно, что после постановки «Фабрика 2» (об Энди Уорхоле), польский классик продолжает заниматься постижением миров реальных людей, знаменитостей, которые выступают как персонажи его спектаклей. Так возникла идея трилогии о Мэрилин Монро, Симоне Вейль и Георгии Гурджиеве. Польские зрители уже видели вторую часть триптиха, а у российской публики была возможность посмотреть только первый спектакль — «Персона. Мэрилин» — на фестивале «Балтийский дом» осенью 2010 года и сейчас в рамках программы «Польский театр в Москве» на фестивале «Золотая маска».

Подробно о «Персона. Мэрилин» можно прочитать в № 62 «Петербургского театрального журнала», мы не будем останавливаться на впечатлениях. Скажем только, что предлагаемые обстоятельства таковы: великая красавица, убежав от всех, проводит три последних дня жизни в заброшенном павильоне киностудии, где пытается репетировать роль Грушеньки из «Братьев Карамазовых». Люпа помещает глянцевую икону в оклад из холодного бетона и тряпья. В этой версии Мэрилин Монро — идол поневоле. Окружающие, как мантру, твердят ей: «Ты важнее, чем Христос». Мэрилин сажают на этот наркотик, и он оказывается пострашнее героина… Все, что делает на сцене Сандра Коженяк, порождает не кинематографическую, даже не документальную, а какую-то гиперреальную достоверность. Именно к достижению этого нетеатральной (или сверхтеатральной) правдивости и ведут сегодня поиски мастера.

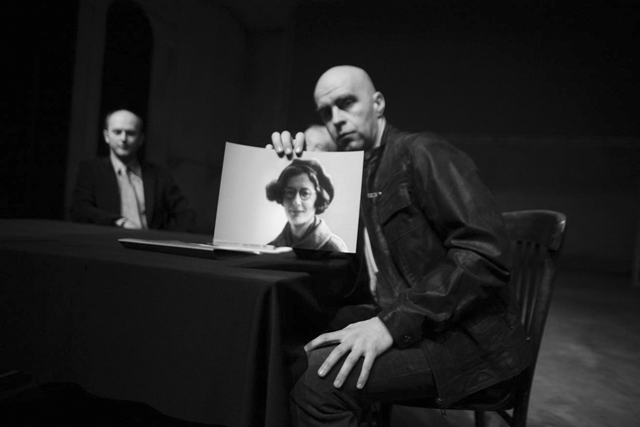

Встреча с Кристианом Люпой состояла из двух частей: сначала говорили театроведы, потом на сцену пришли художники (слово, имеющее особенное значение для Люпы): сам режиссер, Сандра Коженяк, Петр Скиба, играющий в «Персоне» фотографа, а в «Фабрике 2» Уорхола. Театроведы затронули тему соотнесения метода Люпы с русской школой. Именно затронули, прикоснулись — постулировать что-то в этой области трудно: здесь поле для обширного исследования. С одной стороны, как заметила Алена Карась, Люпа говорит, что идеальные взаимоотношения его актера и персонажа должны быть похожи на танец. А это, по ее мысли, близко к школе Михаила Чехова и другим театральным направлениям, связанным с эзотерикой. С другой, польский театровед Анна Бужиньская рассказала, что режиссер активно провоцирует актеров на внутренний монолог. Это, естественно, отсылает нас к Станиславскому. Хотя монолог здесь особого рода: как правило, он становится противофазой тех слов, что написаны автором. Например, когда Люпа репетировал «Дачников» Горького, героиня Сандры Коженяк была сугубо положительным, одержимым благими идеями персонажем. Но режиссер просил актрису во время произнесения жгучих речей думать о чем-то жестоком, отвратительном, непристойном.

Похоже, что этот особый монолог сродни потоку сознания. Он подобен модернистскому хаосу, а не упорядоченной, рациональной внутренней речи, принятой в традиционной психологической школе. К слову сказать, Люпа называет себя последователем Юнга и его учеников и «коллекционирует» сны своих актеров. На стыке авторского текста и хаотического, бесцензурного мышления актера (и/или персонажа?) возникает дополнительный объем, третья ипостась.

Впрочем, авторский текст как таковой окончательно перестал увлекать режиссера. Это может многих огорчить или насторожить, но Люпа признается, что ему не интересно больше заниматься историями: «Через историю можно рассказывать о правде, но не олицетворять ее». Польский театральный критик Петр Грущиньский определил путь режиссера как движение от драматургии к прозе, от прозы к жизни. Судя по всему, сам мастер воспринимает погружение в недра того, что сейчас принято называть постдраматическим театром, не как временный период поисков, а как закономерный этап эволюции. Он говорит: «Молодой художник не в состоянии черпать из жизни — приходится черпать у других художников. В тебе пока не существует трансформатора жизни. Традиция культуры — увеличительное стекло, через которое ты смотришь на мир. Но нужно приближаться к тому, чтобы черпать из жизни. И единственный инструмент — ты сам».

При этом даже биография человека воспринимается Люпой как производная от жизни; настоящую жизнь можно постичь, почувствовать, транслировать только через саму личность: «Ошибка человеческого рационализма в историческом подходе к созданию персонажа. В актере содержится любовь, интуиция, эмпатия, тайна идентификации. […] Актер — некто, кто отправляется на Эверест — на пик другого таинственного существа».

Поражает огромный, пытливый интерес Люпы к личности актера — не к профессиональным, а к человеческим психоэмоциональным резервам. Да, известно, что художник является центром притяжения его внимания и ядром его театра. Известно! Но, глядя на режиссера, находишь этому почти житейские эмпирические подтверждения: в том, с каким привычным вниманием мэтр слушает своих актеров, иногда продолжая их мысли, «подбрасывая» более емкие формулировки.

В ходе дискуссии возникает мифологический образ дибука — бездомного духа, который может подселиться к человеку и начать жить в симбиозе с ним. Пани Коженяк очень искренне говорит, что, к сожалению, капризный дибук Мэрилин посещает ее не на каждом спектакле. Несмотря на все усилия, никаких гарантий нет: она не знает, как вызвать его искусственно, но когда он появляется, бывает неимоверно счастлива.

Петр Скиба рассказывает о своем опыте: «Мы подключаемся к приключению из настоящей жизни и входим в интимную связь с личностью. Мне кажется, я подружился с Уорхолом, думаю, Сандра может то же сказать про Мэрилин. Эти люди произвели какую-то революцию в нашем сознании, в нашей личности». Актеры признаются, что им теперь тоже не интересно воссоздавать образы абстрактных созданий драматурга. Сандра Коженяк говорит: «Возникает момент, когда я ощущаю бессмысленность такой работы». Сейчас очевидно, что александринская «Чайка» создавалась как раз на том этапе, когда мастер переставал интересоваться историями и сфокусировал внимание на создании своей версии сценической правды (хочется сказать сценической честности, чтобы не использовать затертое и размытое выражение). По сути, самую большую ложь Люпа видит в наличии четвертой стены, в попытках театра игнорировать присутствие зрителей. Он говорит о том, что актер не может на протяжении всего спектакля на сто процентов оставаться в образе и по-настоящему забывать о публике. Поэтому в «Чайке» режиссер искал момент переключения человека из интимной зоны, где он персонаж, находящийся в замкнутом пространстве, в зону, где ему приходится мириться с тем, что на него смотрят сотни глаз. Вот почему Люпа испытывает такой огромный интерес к актеру: актер становится предметом искусства не в меньшей степени, чем герой! «То, что возникает между ним и публикой — это нечто таинственное, интимное, очень скрытое. И, может, мы сблизимся с публикой, если я скажу ей, что хочу создать образ, хочу говорить о любви. Вот моя партнерша… Но вы, те, кто смотрит на меня, мне мешаете, хоть я и не хочу, чтобы вы уходили. Мне нужно что-то с вами сделать. Все это — реализация таинственной стратегии актера. И актер не должен ее скрывать — иначе он будет лжецом».

Кажется, зрителю, не являющемуся адептом постдраматического театра, трудно не пожалеть о том, что Кристиан Люпа перестал отмыкать своими ключами драматургические или прозаические тексты. Но, по всей вероятности, с этим придется смириться.

По словам организаторов проекта Польский театр в Москве, в ближайшее время на сайте Золотой маски будут выложены видеозаписи и стенограммы круглого стола «Польский и русский театр: мифы, история, память/забвение» и дискуссии «Постдраматический театр».

И то и другое представляет большой интерес!