«Фальшивый купон». Е. Бронникова, Н. Коляда по мотивам повести Л. Н. Толстого.

Коляда-театр.

Режиссер Николай Коляда.

Наконец, пути Николая Коляды и Льва Толстого сошлись. И сошлись они на толстовской повести «Фальшивый купон». Почему «наконец»? Да потому что мало какой текст в русской классике был бы столь близок этому режиссеру. Ведь что за тема то и дело молоточком стучит в голове Коляды? Как стремительно распространяется зло на земле. Как уродлива жизнь, когда смотришь на нее без прикрас, и как жестока, в сущности, ее правда. Как необратим процесс отторжения человека от мира, от самого себя. Не об этом ли и «Фальшивый купон», где из плевого дела, пустяка, приписанной единицы на денежной бумажке вырастает подлинная народная трагедия, перемоловшая не одну человеческую судьбу.

Может быть, поэтому спектакль Коляды вышел таким не многословным, не шумливым, как обычно, а довольно сдержанным и суровым. Не цветасто-лоскутным, расхристанным, не маскарадным, а цельным, словно сжатым в кулак. И удар Коляды потому на этот раз — оглушительный, почти наотмашь. Это непривычный, незнакомый Коляда. Будто ты застал его в момент безнадежных и мрачных раздумий, когда он не успел еще собраться, перестроиться, скрыть их за своей шутливой приветливостью. Наверное, в таких думах уходил из Ясной Поляны Толстой…

Спектакль Коляды похож на старую казачью песню, тоскливо-томительную, о чем-то былом и давно отжившем, и все же стихийно пробуждающую и бередящую неостывшие чувства. Музыка по-прежнему остается у Коляды единственной объединяющей силой, песня — воспоминанием об утраченных любви, воле, вере. То и дело рефреном повторяется песня «Верила-верю», и вот молодые юноши и девушки сходятся парами, будто не было секунду назад ни жестокости, ни насилия, ни топчущих землю босыми ногами каторжников, ни бьющих о дощатый пол кулаками приговоренных. А по углам продолжают сновать долговязые черти, нашептывающие героям темные, мутные мысли.

Вообще в спектакле Коляды много и отчаянно сотрясают землю, словно обращаясь за помощью к ней, а не к небу. Бога здесь упоминают всуе, в проброс. В самом начале к стайке марширующих то ли каторжников, то ли солдат прибивается попрошайка, клянча копеечку, но никто не подаст ему, ехидно приговаривая: «Бог подаст!» Бог на мольбы Степана Пелагеюшкина, замученного укорами совести по убиенным им душам, ответит молчанием. Здесь нет надежды и нет спасения.

Свою вертикаль и горизонталь, условные координаты, в которых будут разворачиваться события толстовской повести, начертит в воздухе Махин Олега Ягодина. Махин — главная ось этого циничного и бессердечного мира. Облизав грязный палец, он нарисует невидимую единицу, она же виселица. Сплюнув, небрежным росчерком подрисует длинную черту — она же дорога ссыльных, затерянная в бескрайних российских пространствах. Чем дальше, тем больше героев повторят за Махиным этот условный жест, связавший их всех круговой порукой. Так же и хрипловато-злорадный, бесовской смешок Махина эхом будет раздаваться после очередного преступления. Махин Ягодина, нервно выдавливающий на лице чирий, угловатый, ничтожный состарившийся юнец, смахивает на черта, что привиделся Ивану Карамазову. Не случайно, что именно с ним (а не с Прокофьем, как у Толстого) будет спорить о Боге и душе Степан Пелагеюшкин Константина Итунина. Пелагеюшкин и Махин — два грешника, два идейных в спектакле Коляды противника, один раскаявшийся, другой в Бога и в раскаяние не уверовавший, их побоявшийся.

В спектакле Коляды герои напоминают не сильных, здоровых казаков и не заматеревших каторжных мужиков, но астеничных, плохо сложенных юнцов, толком не разобравших, в какую бойню, кровавое месиво их затянуло. Как мамка, нянчит их мягкая, полнотелая проститутка Юлии Беспаловой, будто одна из обитательниц купринской «Ямы». Ее тема, так ненавязчиво, но ясно в этом спектакле звучащая, — женская юдоль: одиночество и безнадежное ожидание любви. За наносной дерзостью, вульгарностью («погляди на мою обезьянку») и деланной кокетливостью спрятано тонкое понимание человеческой (мужской) природы. Именно одна она угадает по глазам Пелагеюшкина нарастающее в нем безумие. В тайне героиня Беспаловой надеется на то, что кто-нибудь из этих мальчиков позовет ее с собой, все тот же Махин, но от нее откупаются деньгами. Человек как он есть в спектакле Коляды ценности не представляет. Под венец поведет проститутку идеалист-романтик Митя Алексея Романова, но свадьба обернется публичным осмеянием. И еще на одной жизни будет поставлен крест. Вновь раздастся злорадный похрюкивающий смешок, и вслед за ним бабы затянут разудалую. Не то чтобы в спектакле Коляды люто веселились во зле — зло просачивается сюда незаметно. Коляда начинает спектакль будто бы с анекдота, непритязательной мелодраматичной семейной сцены (фальшивые актерские гримаски и интонации у Федора Михайловича — Максима Тарасова и Катерины Андреевны — Тамары Зиминой): папенька дал своему сыну- гимназисту слишком мало денег на карманные расходы, и вот он уже поддается искусу своего старшего товарища и подделывает купон. С этого момента Коляда раскручивает маховик действия в таком бешеном ритме, что мы не успеваем осознать, как в пьяном угаре и ритмичном танце избивают, вешают и заматывают в алое полотнище, свисающее с колосников, крестьянина Ивана Миронова, как то же алое полотнище руками Пелагеюшкина аккуратно оборачивается вокруг шеи крошечной старушки Марьи Семеновны (Любовь Ворожцова). Эта тихая и очень важная для Коляды сцена в следующую же секунду тонет в народной гульбе. У Коляды народная стихия таит в себе мрачные, недобрые силы. Он идет вслед за Борисом Равенских, у которого во «Власти тьмы» когда-то убийство младенца совершалось как раз под звуки разудалой плясовой, разухабистой песни. Убийство и мрачная, отчаянно-разгульная среда подпитывают друг друга.

Режиссер написал инсценировку со своей ученицей, драматургом Екатериной Бронниковой. И многое в повести Толстого они изменили, при всем при этом оставаясь верными его проблематике. Действие спектакля, как и повести, несется на всех скоростях под уклон, к самой низшей точке. Но Коляда купирует вторую часть, посвященную воскрешению души, ее перерождению. Смысловой точкой для Коляды является момент раскаяния грешника, для которого зло стало невыносимо. Все дальнейшие события вынесены режиссером за скобки.

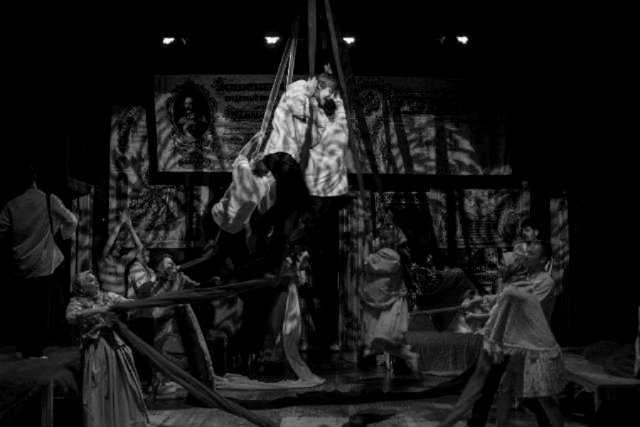

Ключевое для спектакля изменение в сюжете — смерть Степана Пелагеюшкина. У Коляды он, как Смердяков, вешается, будучи не в силах справиться с тяжестью своего греха. Перед смертью Степану является Марья Семеновна. Степан Итунина отчаянно задает ей один и тот же вопрос, лихорадочно глядя кроткой старушке в глаза: будет ли он прощен, простит ли она его за ее мученическую смерть? Марья Семеновна Ворожцовой кротко повторяет один и тот же ответ: «Бог простит». И тогда Степан в исполнении Итунина, цепляясь за красное полотнище, карабкается вверх, к небесам (как безоглядно и отчаянно рвалась к ним Катерина Ивановна Оксаны Мысиной в спектакле Камы Гинкаса), чтобы молить о прощении, чтобы просить о помиловании. Итунин будет карабкаться до тех пор, пока алая петля не затянется на его собственной шее.

Момент перелома, осознание греха намечен Колядой. Но возможность искупления его человеком на Богом оставленной земле ставится под сомнение. Итунин заряжает этот спектакль своей энергией, своей изнуряющей болью. Он потеснил в спектакле Коляды первенца труппы Олега Ягодина. Он напитывает сценическое пространство напряжением, его горячечный, полуотсутствующий взгляд втягивает в себя, как в воронку. Его лихорадочная, путаная, с неожиданными паузами тихая речь заставляет напряженно вслушиваться в слова. Степан у Итунина далеко не темный душегуб/садист, не матерый преступник. Но, скорее, мученик, скиталец. Сложно поверить, глядя в его светлое, с правильными чертами лицо, в его умные глаза, что именно он убивец, что на совести его шесть замученных душ. Перед глазами — лишь его нечеловеческое страдание, искупляющее бесчеловечность существования. Выстрадал ли блаженный дух награду прощения, — режиссер не дает ответа, молчат в его спектакле и затворенные небеса.

Комментарии (0)