XIV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»

В день закрытия четырнадцатого по счету фестиваля «Арлекин» его организаторы и участники были обескуражены новостями из Омска, как ни странно — с форума партии «Единая Россия», где с самой высокой трибуны прозвучала идея: создать всем давным-давно необходимый всероссийский мультижанровый фестиваль театра для детей в качестве «первой ступени» «Золотой Маски» (именно так выразился премьер-министр России). Д. А. Медведев поддержал «инициативу», с которой выступил артист Сергей Безруков, худрук столичного Губернского театра. Слово «инициатива» взято мной в кавычки, потому что нельзя открыть уже открытую Америку и создать уже существующий, полноценно с 2004 года работающий всероссийский фестиваль-конкурс! Конечно, Безруков знает об «Арлекине», однако он рискнул ввести в заблуждение неосведомленную в этом отношении партийную общественность и, страшно сказать, непосредственно главу правительства. Цель этой стратегии ясна: получить весомую материальную поддержку для запуска собственного фестиваля, по ходу дела позаимствовав у питерских коллег идею национальной премии в области театрального искусства для детей.

Возмущенные театральные деятели в лице председателя СТД А. А. Калягина тут же выразили свой протест. В письме Александра Александровича премьер-министру, опубликованном на сайте союза, говорится: «Прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, принять во внимание мою информацию об уже существующей Российской Национальной театральной премии и фестивале театрального искусства для детей и подростков „Арлекин“. Мне кажется, что имеет смысл в рамках программы партии „Единая Россия“ поддержать существующий многолетний проект с хорошей репутацией, нежели с нуля реализовывать альтернативные начинания». С. Безруков в интервью «МК» заявляет: председатель СТД «Сан Саныч Калягин, не разобравшись в вопросе, зачем-то выступил в поддержку этой детской нацпремии». (Восхищает это милое «зачем-то»!) И продолжает настаивать: «Ну почему в Москве не собрать все лучшее, что есть в стране, чтобы об этом знали все и чтобы это освещалось в СМИ на уровне „Золотой Маски“». Надо полагать, то, что происходит не в Москве — как бы и не происходит вовсе!.. Никто не спорит: всевозможных фестивалей должно быть много. Но национальная премия в определенной области искусства может быть только одна. И таковая уже давно есть: за прошедшие годы фестиваль «Арлекин» доказал, что имеет право на свой солидный статус. Даже просто цифры, которые приведены в буклете, могут произвести впечатление на тех, кто до сих пор «не в курсе» или делает вид (я лично обожаю всевозможную статистику!). 14 фестивалей «Арлекин» — это показ 186 лучших российских спектаклей для детей, участие 130 театров из 86 городов, проведение 79 мероприятий специальной программы (лаборатории, семинары-видеопоказы, круглые столы, мастер-классы и так далее). Можно еще добавить, что в конкурсе участвуют не только драматические, но и музыкальные спектакли (оперы, балеты, мюзиклы), а также пластические и отчасти кукольные. Да, собственно, «ПТЖ» писал обо всех «Арлекинах», так что нашим читателям ничего не надо объяснять, в отличие от тех, кто поверил на слово руководителю Губернского театра… Не знаю, стоит ли надеяться на то, что миллионы, обещанные премьером Безрукову (хоть малая их часть!), будут направлены на поддержку фестиваля в Петербурге… Но можно же помечтать! Тогда, конечно, эксперты «Арлекина», которым приходится собирать конкурсную программу только по видеозаписям, будут ездить и летать по России, смотреть спектакли на местах. Но прежде всего дополнительное финансирование поможет театрам привезти свои работы в Санкт-Петербург! И тогда жюри сможет посмотреть и оценить все конкурсные спектакли, а не только те, которым удалось собрать деньги на дальнюю дорогу… Вот как раз в этом году произошла весьма досадная история с Омским (заметьте: Омским!) ТЮЗом, которому местный минкульт в последний момент вероломно отказал в помощи. Приезд театра на фестиваль был сорван, несмотря на все усилия директора-распорядителя «Арлекина» Марины Корнаковой, напрасно взывавшей к совести омского министра культуры. Спектакль «Манюня» выбыл из конкурса и не смог побороться за присуждение национальной премии.

Чтобы хоть как-то загладить обиду, нанесенную омскому театру, организаторы «Арлекина» устроили видеопросмотр «Манюни» на фестивале. И это была большая зрительская радость, несмотря на среднее качество записи, изначально не предназначенной для трансляции. Этот спектакль молодого режиссера Евгении Никитиной поставлен по мотивам повести Наринэ Абгарян (инсценировка Анастасии Колесниковой), в которой писательница с любовью и юмором рассказывает о собственном советском детстве, проходившем в маленьком городке в Армении. Молодые авторы спектакля и многие из исполнителей ролей в нем не могут реально помнить 70-е годы, но какой-то особой памятливостью к сущности детства они все точно обладают! История «лютой дружбы» двух десятилеток, Наринэ и Манюни, на фоне пионерских линеек и советского дефицита показана в спектакле без сентиментальности, наоборот — тут почти фарс (дружба началась с того, что одна смешная девчонка нечаянно описалась, упав на другую…). Зритель хохочет, узнавая безошибочно собранные детали. Да, не всех в детстве заставляли носить по две пары толстых морщинистых колготок, чтобы ноги не казались такими тонкими (так поступает мама с тощей Наринэ), но у каждого есть свое воспоминание из тех лет, когда ты чего-то ужасно, до судорог стесняешься. Прекрасный дуэт Ксении Степановой (Манюня) и Елены Пылаевой (Наринэ) — невероятное по интенсивности взаимодействие. Молодые актрисы существуют на сцене в скоростном режиме своих неугомонных героинь, с удовольствием играют все их обиды, страхи, шалости и проделки. И еще одно несомненное украшение спектакля — роль Ба в исполнении Марины Журило, гротескной во всех своих проявлениях, в сотрясающем все тело хохоте и показном гневе. «Манюня» — не только отличный, заводной, актерски лихой и режиссерски смелый спектакль, но и редкий пример обращения театра для детей к современной прозе. Поэтому еще более обидно, что работа эта не попала в конкурс. Афиша четырнадцатого «Арлекина» после исчезновения «Манюни» оказалась почти полностью сказочной.

Не совсем сказкой, конечно, была «Лисичка. Любовь» по опере Л. Яначека «Похождения Лисички-Плутовки» Академического детского музыкального театра имени Н. Сац (Москва), которую сыграли на открытии фестиваля в Михайловском театре. Об этом тонком, грустном, поэтичном спектакле Георгия Исаакяна в № 82 «ПТЖ» писала Татьяна Тихоновец, рассуждая, в частности, о том, «детский» ли он. Конечно, сложность глубоких, неочевидных смыслов, таинственное мерцание ассоциаций кажется препятствием для успеха у неискушенных юных зрителей… Но чудо театра в том, что, даже не все понимая, можно воспринимать и чувствовать! Зал завороженно слушал прекрасную, изысканную музыку и был, несомненно, захвачен красотой зрелища (художники В. Останькович и Ф. Виноградов создали удивительный мир природы — условный, но чарующий). Жюри фестиваля наградило дирижера Евгения Бражника, серьезно проработавшего сложнейший музыкальный материал, и исполнительницу партии манящей, женственной Лисички Веру Азикову («Лучшая женская роль»).

«Вкусная история о Девочке и Великане» (Ростовский-на-Дону Молодежный театр) — для самых маленьких зрителей. Автор и режиссер этой работы — Луиз Левек (Франция), а художественным руководителем постановки выступил главный режиссер театра Михаил Заец. Он же придумал сценографию — собственно, решение спектакля: дети приглашаются в матерчатый шатер, где происходит действие, а взрослые зрители сидят снаружи и сквозь полупрозрачную ткань наблюдают двойной спектакль, актерский и детский (неожиданные реакции, реплики, выходки детей). Это очень живой, веселый спектакль-игра, построенный на общении пары молодых актеров с маленькими зрителями. Все происходящее зависит от умения артистов слышать друг друга, с одной стороны, и устанавливать доверительный контакт с детьми — с другой. Для актеров это важный профессиональный тренинг на импровизационное самочувствие и волю к игре. В Ростове «Вкусную историю» играют четыре пары молодых актеров, и получаются очень разные спектакли. В Петербург приехали Юлия Чумакина и Александр Гайнарджи. Первый показ прошел прекрасно, а на втором ситуация вышла из-под контроля: юных зрителей пришло вдвое больше, чем может вместить шатер, и в результате возник хаос, гам и всеобщая неуправляемая свалка. Увы, большая часть жюри смотрела именно этот показ и оценить спектакль не смогла.

Когда-то отечественный театр для детей начался с «Конька-Горбунка» в Петрограде — именно этой постановкой А. А. Брянцева открылся ТЮЗ; с тех пор стихотворная сказка Ершова практически не покидает подмостков. Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского показал свою версию, решенную как потешная игра в цирк. «ПТЖ» писал об этой работе Тимура Файрузова. Маленькие зрители оценили веселое творение «cамого cеверного» театра, а жюри, видимо, не очень… Думается, обаяние красочного, динамичного спектакля действует безотказно в условиях вечной мерзлоты и снежного однообразия. Серый промозглый питерский апрель — тоже неплохой фон для этого многоцветного зрелища, но, пожалуй, спектаклю не хватает драматургического каркаса: номера словно нанизаны на длинную ровную нить, и при всей цирковой яркости возникает монотонность.

Оставшиеся три спектакля конкурсной программы активно используют классический источник, из которого всегда черпал театр для детей: это фольклор. Материалом для спектакля может быть не только собственно народная сказка (карельская, например), но и литературная («Елена Премудрая» М. Бартенева или даже «Сказка о царе Салтане»), а вот приемы оказываются достаточно схожими — использование аутентичных музыкальных инструментов, стилизованные костюмы из холста, льна, шерсти, дерево как главный материал сценографии…

Перед началом «Сказки о царе Салтане» (Пермский «Театр-Театр») прямо в фойе молодые артисты водят с детьми хороводы, пляшут и поют колядки. Выглядят они причудливо и забавно: всевозможные рожки и ушки на шапках, одежда сшита из грубых натуральных тканей, войлока и меха. Ряженые колядуют в рождественскую ночь! Пушкинская сказка разыгрывается уже на сцене: гадая по огромной книге, играющая компания отправляется в путешествие по всем знакомому тексту. Из подручных «деревенских» средств рождаются образы (в ход идут и мешки, и корзины, и колесо от телеги), а удивительной красоты свет Евгения Козина (приз жюри «Арлекина») и музыкальное сопровождение Юлии Колченской превращает незатейливое поначалу игрище в зрелищный театральный текст. Не могло жюри не отметить и работу художника Любови Мелехиной — ее изобретательное решение костюмов, безусловно, огромная удача. Особенно поражают затейливые головные уборы, смена которых позволяет актерам играть множество ролей. Детали хочется рассматривать и перечислять: шапка в виде церковных маковок; две катушки болтаются на висках у Портнихи, две баранки — у Поварихи, а Гвидон носит подобие войлочного чепчика — ведь он из младенца вырос не по дням, а по часам… Жюри наградило спектакль «За лучший актерский ансамбль», и это справедливо, но и отдельные роли просто невозможно забыть. Александр Шумилин представил неожиданного Гвидона — это худенький, нескладный подросток с детским любопытным взглядом. Его невеста Царевна-Лебедь (Анна Огорельцева) — прелестная круглолицая барышня без всякой томности, совершающая свои чудеса с удовольствием домовитой хозяйки. Постановщик «Салтана», балетмейстер Ирина Ткаченко (премия жюри «Лучшая работа хореографа»), вдохновенно выстроила пластическую партитуру спектакля — и молодые актеры, стажеры труппы, оказались в силах воплотить ее непростые оригинальные решения. Сказка рассказана и языком движений, и языком игры — и все это превращается в театральную поэзию.

Не сговариваясь, авторы спектаклей в разных городах знакомят маленьких зрителей с природой театральной условности — рождение театральных образов происходит на наших глазах. Даже так: образ «собирается» из разных составляющих, складывается из маски, которую примеряет актер, музыкальной темы, а также звука или шума. И в «Сыне-медведе» (Национальный театр Карелии), и в «Елене Премудрой» (Театр Обско-угорских народов «Солнце») музыканты (в карельской постановке — они же и исполнители ролей) с разнообразными национальными инструментами, струнными и духовыми, включаются в действие, и извлекаемые ими звуки становятся особым слоем спектакля. Театральная иллюзия отменена, идет откровенная игра!

Ханты-Мансийская «Елена Премудрая» — дебютная работа Александра Тургачева (куратор проекта Анна-Ксения Вишневская, она же автор музыкального оформления, отмеченного призом жюри). Молодой режиссер почувствовал ироничную интонацию сказки Бартенева и нашел для нее театральные эквиваленты. Главные герои его спектакля напрочь лишены фальши, они забавны и выразительны. И капризная Елена (Татьяна Фоминых), и саркастичный Кот (Сергей Салтанов), и, конечно, никогда не унывающий, бодрый и добрый Солдат (Валентин Неттин награжден призом за «Лучшую мужскую роль») — все они абсолютно органичны, естественны и полны актерского куража. Да и всем вообще тут весело играть! Даже сценография шутлива — соломенные стога оборачиваются коровами, занавес из деревянных реек прикидывается лесом и так далее (остроумнейшая работа художника Маши Саблиной).

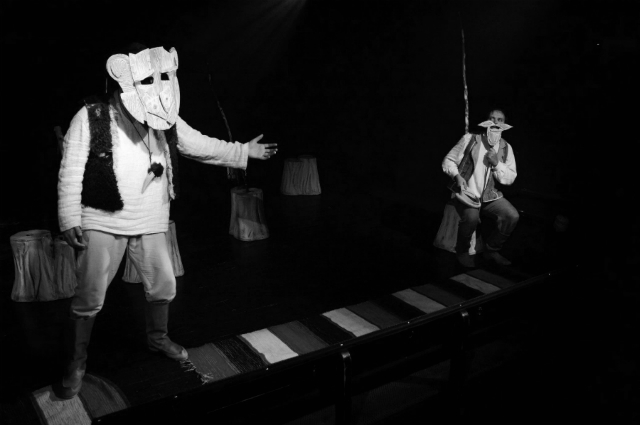

Честно говоря, я бы на месте жюри не знала, кому присудить Гран-при — Национальную премию. Мне трудно выбрать из спектаклей конкурсной афиши самый лучший… Но жюри это оказалось под силу — победил «Сын-медведь», забрав также и режиссерскую номинацию (Вячеслав Поляков) и приз за «Лучшую работу художника» (Егор Кукушкин). Наверное, этот спектакль, действительно, самый гармоничный, в нем есть чистота приема и отточенность средств. Недаром и премия Ассоциации театральных критиков тоже досталась этой карельской сказке! Несколько пеньков, тонких жердей да плоские деревянные маски — вот и весь реквизит этого спектакля, который так умело включает воображение, веру в то, что в игре любая палочка или веревочка может стать всем. Слаженный ансамбль музыкальных артистов, легко переходящих с русского на финский, играющих на всем, что может петь, звенеть и дудеть (от пилы до всевозможных труб и рожков), ритмично ведет рассказ о Медведе-человеке (Андрей Горшков в заглавной роли буквально излучает обаяние). Фольклорная стилистика диктует четкость композиции, а фантазия артистов превращает эту заданность в бесконечный поток придумок и находок.

Такой театр — постоянно сочиняющийся, творящийся здесь и сейчас — на мой взгляд, невероятно полезен маленьким зрителям, «под шумок» проходящим театральный ликбез. Спектакли конкурсной программы «Арлекина» не только рассказывали своей аудитории сказку за сказкой, но еще и открывали ей природу своего искусства, тесно связанного с игрой и зрелищем.

Комментарии (0)