IX Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-plays»

Коляда-племя

Каждый год во второй половине июня, когда суровый уральский климат дарит городу короткий всплеск буйства свежей зелени, солнца, ослепительной голубизны неба и томности белых ночей, Екатеринбург, и без того радостный и нарядный, постепенно начинает наполнять веселое, разновозрастное и разноязыкое Коляда-племя. Их сразу видно по фирменным знакам Коляда-футболок и тюбетеек, сумок или рюкзаков, в которых с десяток необходимых и не очень Коляда-предметов: спички, стаканы, веера(!), значки, магниты, блокноты, ручки, зажигалки, свистки (!) и, конечно, книжки. Хотя первый том в твердой бордовой тисненой обложке с ранними рассказами из грядущего 12-томного собрания сочинений Николая Коляды в рюкзачок вначале не попал, тираж подоспел чуть позже.

Племя постоянно мигрирует по центру города, основной маршрут от нового Коляда-театра до старого (ныне Центр современной драматургии), а это чуть не половина главной улицы города — так что все на виду. В течение 10-дневного нашествия кроме приезжающих-уезжающих театров к ним присоединяются новообращенные фанаты этого сообщества, движения — не знаю, как назвать, — которое сложилось вокруг феномена «уральская школа драматургии» благодаря харизме и космическим жизненным ресурсам ее основателя, вдохновителя и наставника Николая Коляды.

Об идейной «платформе» этого движения на страницах ПТЖ речь уже шла, как и о том, что главным «действующим лицом» фестиваля «Коляда-plays» является не столько искусство, художественные взлеты и падения — и те, и другие здесь достаточно обильно встречаются, — а атмосфера, сам замес этой 10-дневной жизни с 5-6 спектаклями в день плюс читки, плюс обсуждения, плюс ночной клуб с пловом и кубанскими винами, плюс незапланированные показы «по просьбе» (так, например, «Ричард III», новый спектакль «Коляда-театра», повторялся для вновь прибывших театров в одну из ночей с 23 часов, а он не короткий), плюс… плюс… плюс. Плюс одни и те же юные лица Коляда-студентов можно увидеть вечером на сцене, днем за стойкой театрального бара, утром с чистящими средствами в туалете. Плюс одно и то же лицо «ужаса, летящего на крыльях ночи» (название известного фильма про Николая Коляду в первые годы существования его театра), а также «…утра, вечера, дня», которое появлялось одновременно всюду, видело все, знало обо всем, где надо — зажигало, где надо — чуть приглушало, но везде самим своим явлением творило жизнь, энергию, смех, мощный позитивный импульс. Плюс… плюс… плюс…

Пермские «Головлевы», пьеса Пулинович

Свою основную задачу — продвижение в современный театр пьес молодых уральских драматургов — фестиваль, несомненно, выполняет. Об этом можно судить просто по растущему количеству театров-участников фестиваля (в этом году их было 26 из 16 городов и пяти стран) и качеству отобранных спектаклей.

Официально фестиваль открывался спектаклем Пермского ТЮЗа «Господа Головлевы», пьеса Ярославы Пулинович по мотивам известного романа Салтыкова-Щедрина. На позапрошлом, кажется, фестивале мы уже радовались прекрасному плоду этого союза молодого драматурга и одного из крупнейших молодежных театров России — тогда это был спектакль по мотивам «Отрочества» Льва Толстого (режиссер Владимир Гурфинкель). «Головлевы» в постановке руководителя театра Михаила Скоморохова и художника из Петербурга Ирэны Ярутис — спектакль очень стильный по сценографии, костюмам, свету (Евгений Ганзбург), он фокусируется не на образе Иудушки (который в исполнении Александра Красикова тоже необычайно интересен), как это происходит обычно, а на истории сначала невесты, затем жены, матери и, наконец, бабушки Головлевой, Арины Петровны. Елена Бычкова, замечательно преображающаяся в этих возрастных переходах, поражает страстностью, почти неистовой, с которой ее героиня, намучившись в бедности, наголодавшись в юности (с какой жадностью она откусывает большой кусок от свадебного приветственного хлеба с солью в прологе), погружается в стихию бизнес-возможностей, которую открыло перед ней удачное в материальном отношении замужество. Как сияют ее глаза, когда речь идет о покупке очередной деревеньки, какая стать, какая уверенность жеста в общении со всем окружением — все говорит в первой половине спектакля о том, что, несмотря на бесконечные упреки «бездельнику» поэту мужу (Андрей Пудов), ни на что не годным, «непутевым», зажатым от страха перед маменькой детям (Степка — Евгений Замахаев, Павел — Яков Рудаков, Анна — Надежда Кайсина), она абсолютно счастлива, абсолютно «права», абсолютно успешна. Заканчивается спектакль полным провалом ее жизненной программы, очень деликатно, постепенно театр показывает, к чему приводит нарушение настроек жизненных приоритетов в молодости. Как незаметно засасывает героиню жизнь, состоящая из дел, обязательств, внешних ответственностей в ущерб главному — теплоте, сочувствию, нежности, поддержке так нуждающихся в них близких, которые рядом либо расцветают, либо, как случилось с Головлевыми, разрушаются и гибнут.

Васьковская и польский «Март»

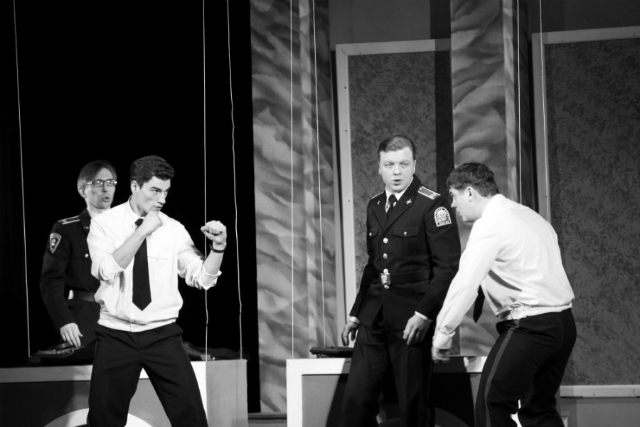

На прошлых фестивалях ходила шутка, что «Коляда-plays» пора переименовывать в «Пулинович…». В этом же году наметилась новая рокировка имени. Лишь в основной программе мы увидели на сцене пять пьес Ирины Васьковской, только-только закончившей курс Коляды. Очень смешную, современную, чтобы не сказать актуальную, пьесу «Черная курица» по мотивам знаменитой повести Антония Погорельского легко, вдохновенно, весело представила на фестивале Серовская драма (режиссер Радион Букаев): действие происходит то ли в кадетском, то ли в суворовском училище, герои — не дети, а вышколенные ученики старших классов (Степан Белканов, Евгений Вяткин, Артур Мафенбайер, Алексей Наволоков, Сергей Каляев), их учителя (литературы — Дмитрий Плохов, математики — Светлана Виниченко), а курицы в курятнике оказываются учениками подземной школы (Карина Пестова, Евгения Незлученко, Сергей Каляев, Артур Мафенбайер), где Черная курица-магистр (Светлана Королева) вместо муштры и наказаний все организует, как игру и творчество.

В рамках основной программы был показан замечательный, сделанный по пьесе Васьковской «Платонов. Две истории» Свердловской драмы (режиссер Дмитрий Зимин), о котором недавно писал ПТЖ (см. № 1(79) 2015). Спектакль по своей эстетике, неторопливому вглядыванию, вязкой структуре, замедленному темпоритму, наверное, выпадал из общей фестивальной системы координат, но, как показало обсуждение, тот, кто смог переключиться, все прекрасное увидел.

Наконец, один из самых высоких художественных взлетов фестиваля — спектакль «Уроки сердца» лодзинского театра из Польши — был сделан тоже по двум пьесам Васьковской, «Уроки сердца» и «Март». Мы, живущие в географическом сердце уральской драматургии, уже видели много «Мартов», на этом фестивале он тоже был представлен не в единственном экземпляре. Пьеса и в самом деле замечательная: отпетая как будто «шалава», «оторва», гуляющая месяцами 25-летняя жена Маша, приходящая домой в где-то подобранной шинели для прикрытия своего чуть ли не голого тела только потому, что деньги кончились; убогий сорокалетний, затюканный тещей муж; якобы больная истеричка-мать… В пьесе, мне кажется, нет хороших-плохих людей, все просто глубоко несчастны, и каждого понимаешь, а потому, когда в финале муж с тещей, опять брошенные Машей, зажигая для уюта не убранную до марта новогоднюю елку, привычно улыбнувшись друг другу, достают сонник и отгадывают, сидя на диване, значения снов, ком подкатывает к горлу, и возникает неожиданное облегчение — ну, пусть так, как-то уже ведь приспособились, будут жить дальше. Во всех виденных постановках акценты были всегда расставлены в пользу Маши. И в польском спектакле (режиссер Rafal Sabara) потрясающая Agnieszka Skrzypszak, уже знакомая нам по героине из «Наташиной мечты» на одном из прошлых фестивалей, задавала своей Маше при отвязном, грязно-циничном поведении такой градус трагизма, что, глядя в эти огромные, полубезумные от душевной боли, как у загнанного волчонка, глаза, уже ни о чем, ни о ком думать не можешь. Тем более что и муж (замечательная работа Marek Kaluzyski) — робкий, нелепый, сам для себя невнятный, и агрессивно-хищная мать (Barbara Marszalek) вызывают не столько сочувствие, сколько горькую усмешку.

«ЦСД жжет!»

С этого возгласа начиналась одна из статей ежеутренней фестивальной газеты. В самом деле, невозможно не сказать о таком явлении, как Центр современной драматургии — дочерний театр-лаборатория «Коляда-театра» (директор Наталья Санникова, главный режиссер Александр Вахов). Здесь проводят читки и ставят пьесы совсем молодых, в большинстве еще студентов-драматургов курса Коляды, причем в проекте «драматурги ставят драматургов» — и собственные, и своих сокурсников, обретая уникальный опыт чувствования природы театральности, что называется, изнутри. Спектакли и читки ЦСД составили большую часть офф-программы и значительную — основной. Для многих гостей фестиваля качество и особая, часто социально заостренная, природа спектаклей Центра стала настоящим открытием. Может быть, наибольший восторг вызвали спектакли, поставленные профессиональными режиссерами — «В этом городе жил и работал…» Константина Костенко (режиссер Алексей Логачев) и «Сашбаш» Ярославы Пулинович и Полины Бородиной (режиссер Семен Серзин), но много хорошего было сказано и о «Я. Ма 2» Валерия Шергина (режиссер Александр Вахов), и о его же пьесе «Стрелять надо в голову» (в собственной постановке), «Цели» Станислава Вальковского (постановка Семена Вяткина), «Как Зоя гусей кормила» Светланы Баженовой (в собственной постановке).

Особый резонанс вызвал спектакль по пьесе Рената Ташимова «Пещерные мамы», тоже сочиненный автором пьесы и вошедший в основную программу фестиваля. Здесь в органичном единстве сосуществуют бытовой колорит татарской деревни и мистика загробного мира, заклинаний, шаманства, психоаналитических откровений. Мировосприятие совсем молодого человека, доверяющего интуиции, смутным жизненным ощущениям больше, чем логике, и актерский опыт двух замечательных возрастных актрис — легендарной Тамары Зиминой и Светланы Колесовой. Наконец, вполне конкретный жизненный сюжет с прорывами вдруг в другую реальность, требующую для подключения к ней иных рецепторов восприятия. Интересно заметить, что эта же пьеса была представлена на фестивале и другим театром нашего города — молодежной студией «Галерка»: ее премьерный спектакль, не такой чувствительный, хотя не менее страшный, удивил своей абсолютной непохожестью на авторский вариант — сдержанной эстетикой игры молодых актрис Веры Рязанцевой и Ксении Чернышевой, предельным аскетизмом выразительных средств (ведра и мел — единственные предметы на сцене) и вообще другим эмоциональным градусом.

Казус фестиваля

У Коляды — такова природа его жизненного дара — всего должно быть много, с переизбытком, через край. И всегда на фестивале работало две команды оценщиков: одна — критики, их в этом году было двенадцать, и каждое утро они обсуждали вчерашние спектакли, а другая — жюри, десять человек, которые соответственно присуждали в финале награды. Критики, как правило, местные, среди членов жюри — много гостей: известная переводчица уральской (и не только) драматургии Агнешка Любомира Пиотровска и кинорежиссер Мачек Виктор из Польши, Елена Тришина — театральный критик из Москвы, Станислав Швец — солист «Геликон-оперы» (все, конечно, давние друзья демиурга фестиваля и председателя жюри), остальные — тоже местные театральные деятели, но погоду, очевидно, определяли гости. И случились «вилы»: те спектакли, что на обсуждениях вызывали общий восторг (как, например, «Головлевы», названные Львом Заксом событием общероссийского масштаба, или серовская «Черная курица»), не получили ничего, и наоборот. Больше всего от критиков, кажется, досталось актеру из давно здесь любимого кишиневского театра «На улице роз», которым руководит замечательный режиссер-педагог Юрий Хармелин (о его спектаклях не раз писал ПТЖ). Красивый, приятно-спокойный Дмитрий Дубина в моноспектакле «Верните мне мою жизнь, пожалуйста…» настолько не соответствовал экстремальному состоянию своего юного героя, запертого «хачиком» в темном гараже и ожидающего то ли изнасилования, то ли вообще смерти, когда главные моменты недолгой жизни проносятся в его воспаленном от страха сознании, что все были абсолютно единодушны в острокритической оценке его работы. Интересно было смотреть на лица критиков, когда они узнали, что «лучшая мужская роль» присуждена именно этой работе. И таких разительных несовпадений было не одно и не два. Впрочем, опешили от результатов все только слегка, «на минутку», потом, посмеявшись, дружно решили, что такого рода «невероятности» тоже в природе этого безумного, безумного, безумного, шумного и яростного фестиваля «Коляда-plays». Тем более что Гран-при все же случился на территории согласия и единодушия — его получили польские «Уроки сердца».

Извините, Ирина, но вы бы не могли перед тем как писать статью все таки уточнять иногда в программках фамилии. Очень обидно, когда вместо твоей фамилии пишут другую.

Пожалуйста, напишите нам, где автор допустил ошибку. Редактор обязательно внесет исправления.

Сергей Каляев в спектакле «Чёрная курица» играет кадета, а А Дмитрий Самсонов Директора корпуса, ну а в роли наставника уже совершенно другой актёр.