Мы не стали искать авторов. Слишком значимым и личным был театр Юрия Бутусова для всех нас. Попробовали справиться своими силами, а также объявили на сутки open call: кто пришлет — тот пришлет…

Поэтов уносит волна

Юрий Бутусов, конечно, был режиссером-лириком, лириком-экспрессионистом, и в эти трагические часы смерть в пучине волн почему-то утешает абстрактной, но абсолютной, какой-то трагической красотой. Шелли… Вампилов… Кто там еще? По крайней мере, так хочется думать — ведь ушел не прозаически-депрессивно, обыденно, тихо, а стремительно: как гонял на велосипеде, как яростно ставил, как бесконечно и упрямо с кем-то ругался, как вообще жил — именно в пучине, в страстях и нервах, рефлексиях и недовольствах всегда расцарапывая себя для очередной травмы и вечно борясь с кем-то… В последний миг он боролся с волной.

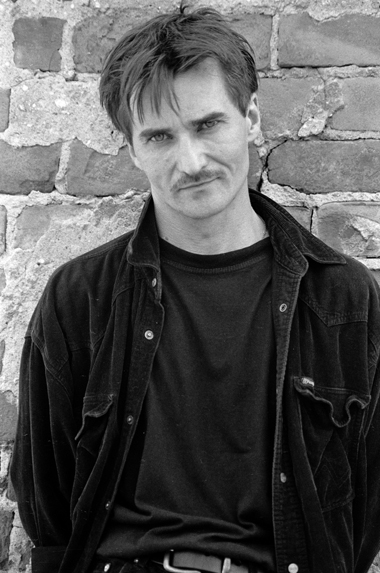

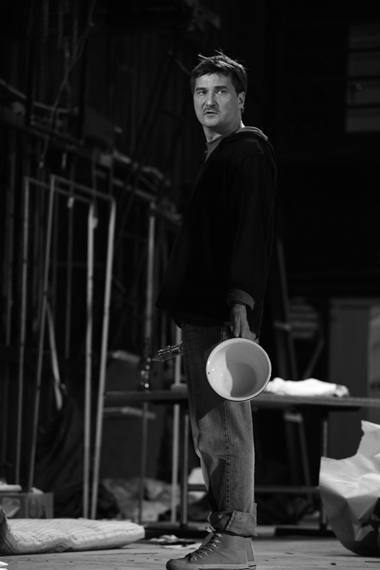

Юрий Бутусов. 1996.

Фото — Эдгар Зинатуллин.

…Не так давно он прислал мне письмо, которое я никогда не стала бы публиковать, но сегодня можно, потому что это и правда замечательный текст, прямо в антологию мирового эпистолярия — рядом с Чеховым: «Доброе утро! Я понимаю… Очень… После года НЕРЕПЕТИРОВАНИЯ отупел, обессмыслился, разъехался… Это неважно, что кто-то уехал, а кто-то остался… для любого человека с совестью настали „последние времена“. Мы все больны… Чума ведь не разбирает оттенков, отравляет все подряд. Как пройдем мы это испытание? (или наказание)… Все говорят о нашей вине… Наверное… не знаю… Я не понимаю, что я делал не так, — никогда не занимался и не буду заниматься политикой… чего и всем желаю. Нас всех поместили в лагерь, развели по тюремным категориям (или как там это называется). Ненавижу сами слова СИЛА, ВЛАСТЬ… Русский человек должен нести свет, добро и милосердие, а если нет — значит, и не надо его… а может, его уже и нет… Простите.

Р. S. Постараюсь все сделать… до 5-го… Выздоравливайте по возможности!»

Это был ответ на посланный ему с извинениями текст нашего интервью («Позорно затянула с расшифровкой. Наверное, это депрессия: с трудом пишу, с трудом редактирую, все — с трудом… Последние времена»). Делали мы его после паузы почти в четверть века: когда-то Ю. Н. обиделся на меня за фельетон на его неудачного «Клопа», записал в стан врагов, как всегда это делают режиссеры, а я их к примирению не зову… И вот после нескончаемой паузы (в которой я боролась против его увольнения, мы публиковали все возможные письма в защиту Бутусова, etc) возникло это большое интервью, в котором он не исправил ни буквы (журнал вышел, можно взять и прочесть). Мы говорили, в частности, о том, почему он, режиссер-везунчик, с самой первой работы признанный и принятый, — всю жизнь насквозь живет, с кем-то яростно сражаясь. С кем вы находитесь в диалоге? «С моими любимыми врагами». Это еще его ответ в № 17.

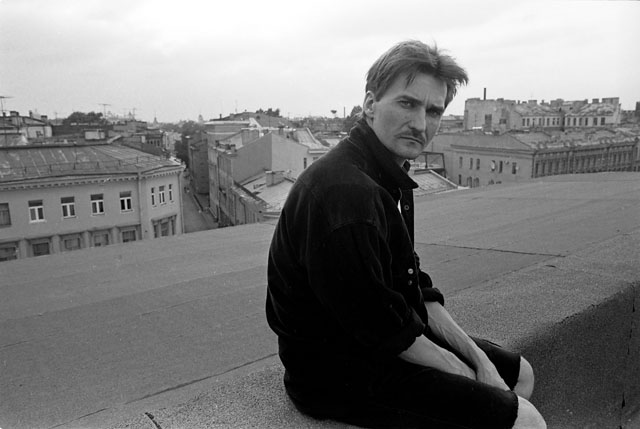

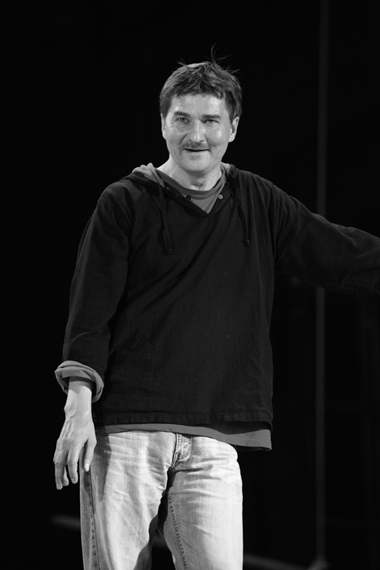

Юрий Бутусов. 1996.

Фото — Эдгар Зинатуллин.

— В какой-то момент я понял, что мой организм начинает работать, когда я выстраиваю эту конфликтную ситуацию, — говорил Бутусов. — И это стало естественным: я про это не думаю, а знаю, что моя голова будет работать, когда есть противник — и ваш цех, и автор — мой главный враг. Ставлю Чехова — дерусь с Чеховым…

В последние секунды он дрался с морской стихией…

Осознавать его отсутствие мучительно, слишком долго рядом жил его капризный, лирический, трагический театр, театр его снов о культуре и о себе, и протекала наша общая ленинградская жизнь. 33 года «ПТЖ» писал о нем — от и до . У нас была «родная Моховая», еще свободная и смелая, общие спектакли — тоже смелые и свободные, «новая волна». Начинающий режиссер Юра возил пачки молодого «ПТЖ» в Москву и жаловался на Хабенского-Трухина-Пореченкова: «У меня не труппа, а отдел ГУВД» (он-то хотел «Идиота», а они-то промышляли разбитыми фонарями)… Он был верен своей молодости и любил тот наш Ленинград, где Кацман болтался у института и все мы брали штурмом гастроли москвичей и балтов… Он был ленинградский человек, недаром в «Женитьбе» у него — город, дождь, тоска, пышки, мосты и Смоленское кладбище…

Юрий Бутусов.

Фото — архив редакции.

Название нашего интервью «Бутусов дальше» теперь читается трагически-безысходно: дальше — нет. Утонуло это «дальше», дальше — тишина. А на самом деле это имя рабочего файла, он так захотел, хотел, чтобы Бутусов был — дальше. И «дальше» начиналось: он получил театр в Плевене (писал, что сцена хорошая, а там посмотрим…), научился — как признавался — любить дольнее, семью и детей, а не только вечное свое горнее, вторую реальность. Следил, как в жизнь выходит его замечательный курс, которому он дал язык — и они (к добру или к худу) говорят на нем, на его театральном языке: языке художественной асимметрии, невербальности, предельной энергии, повышенной температуры, обязательных метафор, гоночного темпа, горячего ритма и обязательной индивидуальной лирики. «Спасибо, что следите за ребятами» — последнее, что я от него получила, он их очень нежно любил, чудесно говорил о них год назад и всегда читал то, что писал «ПТЖ» об их дебютах. У бутусовского курса есть идея стать театром (теперь, вероятно, имени Бутусова, но это уж — как сложится судьба в «високосной стране»…), и если это случится — станет заметно, как сильно влияние найденного и внушенного Мастером.

Последние годы ему, конечно, было труднее, чем многим из уехавших, хотя что мериться бедою? «Все без срока, все виновны — и с виной, и без вины», — как пел Леша Паперный, который теперь где-то там не в фигуральном смысле…

Что такое «Бутусов, или 30 лет нашей жизни»?

Это ворвавшийся «Годо», это безукоризненный «Войцек», это мой любимый «Сторож», это дебаты о «Калигуле», это студенты-фанаты (все курсовые — о Бутусове, вся Моховая — о Бутусове, «это ж Бутусов, мне казалось, он бессмертный», — написал мне вчера Дима Крестьянкин), это махина «Макбета. Кино». Часто он своими спектаклями не щадил нас, а мы в критике — его. Все по-честному, без обиняков, на чистом сливочном, до драм и переходов на другую сторону улицы. А потом случалась «Город. Женитьба. Гоголь», кричали чайки, или из Москвы привозили студенческого Шиллера, или гордо стояло «Кабаре Брехт»…

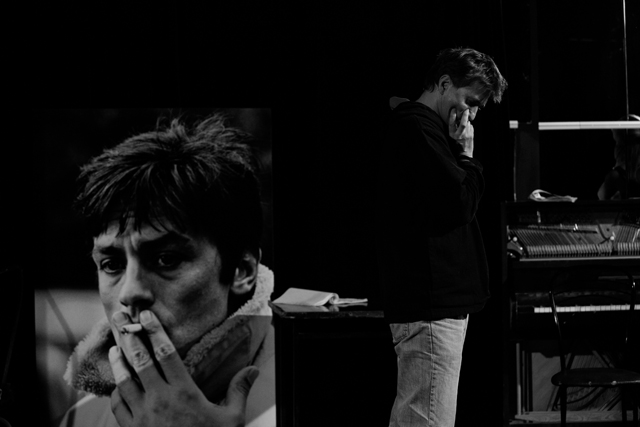

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Что такое Бутусов? Это его эгоцентризм и твое непонимание, это яростные полемики — и объективные отражения. Именно он давал этой театральной жизни зашкаливающий градус лихорадочности. Теперь температура по больнице будет другой. Я пишу «теперь» — потому что в последние годы Юрий Бутусов никуда не делся, мы писали о том, что он делал в разных странах, он просил присылать пдф журнала и внимательно читал блог, часто огорчаясь низкому градусу текста (разве так было когда-то?). И был прав. Последние времена…

Хорошо, что он успел прочесть книгу Е. Горфункель о себе и рецензию на нее в том же № 120. А также рассказать мне для журнала, как шел когда-то ребенком на «Волшебника Изумрудного города» в БТК…

Jūra (звучит как «юра») по-литовски — море. Смерть Юрия Бутусова в морских волнах — трагедия, которую невозможно вместить в сознание, но ведь это и невероятной силы образ. Юра и jūra. «Утащила волна. Утащила от всех», — написал в своем отчаянном посте Роман Должанский, и таким это чудовищное событие останется в моей памяти. Мощная стихия, которая безжалостно уносит, похищает героя из нашего мира, — мифологическая история.

Эти ненужные, нелепые слова я пишу, бессильно пытаясь начать прощаться с Бутусовым. Невозможно, ничего не получается. Это даже не худший текст в моей жизни, это текст, который не написан и не будет написан. Лишь несколько наблюдений, для истории.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Бутусов был и остается невероятно любимым режиссером. Об этом сейчас пишут все, кто может писать. Он обладал даром до безумия влюблять в свой театр, но и шире, больше — в Театр как таковой, в театральное искусство. Рефрен посмертных публикаций: «он показал мне, что такое театр»; «я заразилась любовью к театру, благодаря Бутусову»… Это важнейшее особенное качество режиссера. Его фантастически выразительный мир увлекал и привязывал, властно овладевал душой и разумом. Наблюдение: Бутусов уже три года не ставил в России, но и этим летом абитуриенты театроведческого факультета говорили о том, что именно его спектакли — слава богу, они идут в Петербурге и Москве — потрясли их настолько, что они заинтересовались нашей профессией. На блиц-рецензию мы дали отрывок из «Гамлета» МХТ с Трухиным, Хабенским и Пореченковым, а на собеседовании — обсуждали с поступающими сложные вопросы динамики бутусовского метода, говорили о метафорических приемах, о том, как менялся режиссер от легендарного «В ожидании Годо» к сегодняшнему «Р» или недавнему «Гамлету» в Театре им. Ленсовета.

Я вспомнила о своем посте десятилетней давности (2015, июль), по следам таких же вступительных экзаменов на театроведческом: «А вообще, знаете, кто нынче театральный властитель дум молодого поколения? Конечно, вы знаете. Тут не ошибешься. Все поголовно увлечены, покорены, завоеваны, взорваны театром Бутусова!» Покорены, завоеваны… Влюблены.

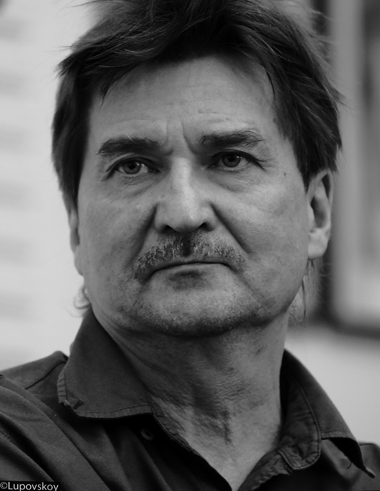

Юрий Бутусов. 2021.

Фото — Владимир Луповской.

Я принадлежу к поколению, которому что такое театр, показал не Бутусов, а Някрошюс. Его смерть была страшна как обвал целой вселенной — помню, как невероятно сильно, задыхаясь от сердечной боли, говорил о Някрошюсе Юрий Бутусов по видеосвязи на конференции памяти литовского гения в «Балтийском доме». Но, вот загадка, про Някрошюса я могла писать, несмотря на горечь и ужас утраты, а про Бутусова не могу. Думаю, это оттого, что Някрошюс был все-таки не настолько близко, он нам являлся из Литвы как ежегодный осенний дар, а внутри бутусовских спектаклей я, мне кажется, уже двадцать семь лет просто обосновалась и живу. Не только потому, что сама что-то писала (не так уж много, как выяснилось, «Калигула», «Три сестры», «Мера за меру», «Сын»). И даже не потому, что бесконечно пересматривала и пересматривала спектакли — например, «Макбет. Кино» я смотрела маниакально, погружаясь, растворяясь, отстраняясь, снова впадая в транс. Юрий Бутусов, его творчество — предмет буквально ежедневных профессиональных размышлений. За эти десятилетия у меня (и у моих коллег, конечно) не было ни одного семинара по театральной критике, в котором студенты не писали бы о Бутусове. Реконструкции спектаклей, анализ режиссерского решения отдельной постановки, разбор актерских работ, проблемные статьи… Думаю, из всех-всех-всех современных режиссеров именно Бутусов — лидер по количеству театроведческих дипломов. Бывали годы, когда в одном выпуске было две защиты о нем — например, о музыке в его театральном мире и об актерах театра Бутусова. Он волновал, тревожил, «триггерил», притягивал. Почему я об этом говорю?.. Потому что способность к такому сильнейшему воздействию — имманентное свойство Бутусова как театрального автора. Он владел мощными невербальными средствами театра, он их запускал, оживлял, взвихрял на сцене. Был излучателем. Неистощимым источником театральных эманаций.

Я была, конечно, с ним знакома, но вряд ли кроме «здравствуйте» мы что-то еще говорили друг другу при редких встречах. Так что о его человеческих свойствах, о том, как он видел мир и что думал о жизни, о человеке, о том, чем он мучился, во что верил как художник, как личность, я знаю из его спектаклей. В эти дни, глотая слезы, перечитывала написанное о Бутусове за эти годы и случайно наткнулась на свой комментарий к публикации в блоге «ПТЖ» о читке пьесы Аси Волошиной «Мама». Показалось важным сейчас вспомнить, как Юрий Николаевич читал тогда этот текст, потому что здесь — о нем как о человеке сказано. И сегодня, когда он ушел, исчез, был унесен волной, это не менее существенно, чем память о его спектаклях.

Юрий Бутусов. 2018.

Фото — О. Орлова.

«Не знаю, как точно написать, что я почувствовала… У меня очень сильные человеческие впечатления от этой акции Юрия Бутусова… В том, что я видела на сцене, самое сильное для меня — это человеческое присутствие самого Юрия Николаевича Бутусова в том, как (КАК) он читал. Не знаю, слова очень огрубляют то, что я чувствовала. Его деликатность, мягкость, мудрость — ну да, ну да, но как-то пафосно выходит, а это было совсем не пафосно. Мне казалось иногда, что ему стыдно за всех мужчин и поэтому он взялся читать текст. Не все мужчины вот такие, и вот такие, и вот такие. По крайней мере, есть возможность не быть такими. И не только у мужчин, а у людей, у человеков.

Мне кажется, ЮН взялся читать этот текст, чтобы автор пьесы (героиня пьесы) не была одна. Это плечо подставленное. Его участие, понимание — совсем не показное, а, наоборот, потаенное, скрытое, чтобы только не было назидания, чтобы только не свысока. Отеческая доброта (очень внутри, очень деликатно, почти смущенно). Его волнение, тревога, беспокойство о тех (о той), кому больно живется, кто не знает, сможет ли с этой болью дальше справляться. Желание боль разделить, но не навязывать свое добро, свой опыт, а совсем иначе поддержать — быть рядом».

Я буду помнить Бутусова — взрывного, с клокочущим темпераментом, лихо и отчаянно выплясывающего в «Чайке» свою боль от жестокого мира, яростно выкрикивающего самим собой, а еще музыкой, ритмом, монтажом мизансцен, сменой планов все, что внутри горит. Но буду помнить и такого Бутусова — негромкого, нежного, уязвимого, бесконечно хрупкого, абсолютно — распахнуто — искреннего, предельно честного, настоящего.

…Я люблю море. Jūra. Юра.

Бутусов forever

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Лабиринты его театрального мышления были для меня непредсказуемы так же, как сопровождающие меня всю жизнь сны. Иногда было не разгадать вложенную в спектакли парадоксальность, и оставалось огорчаться и завидовать тем, кому «зашло», иногда мучило чувство разомкнутого финала, иногда хотелось воспарить от уровня абсолютной гармонии. Но свой карт-бланш на любые эксперименты и пожизненную мою личную привязанность к такому видению мира я внутренне выдала этому режиссеру после его первых премьер. «В ожидании Годо» был кристально ясным манифестом формы и смыслов, но для меня тот спектакль, как и последовавший за ним «Войцек», определили главное: Юрий Бутусов, залихватски смелый и свободный, ироничный и чертовски наблюдательный, на самом деле — лирик и поэт, ранимый, трогательный и нервический, для которого важно сквозь всю фантасмагоричность постановок проявить едва различимые водяные знаки глубоко трагичного понимания этой жизни и своей боли за человека. И с тех давних пор все, что оставалось не понятым мной в его спектаклях, я списывала на свою собственную неравность его близкому к гениальности таланту. Он постепенно становился демиургом, создателем миров, властителем пространства, света, музыки и актерских душ, проявлял поразительную пластичность в работе с разными театрами не только разных городов, но и стран. И влюблял в себя абсолютное большинство тех, кому доводилось с ним соприкоснуться в работе или даже просто поговорить.

Мне никогда не хотелось написать о его спектаклях, мне хотелось их просто смотреть, разбираясь главным образом с собой. С самого начала мне было ясно — он глубоко созвучен мне лично, и его спектакли, помимо всех ценимых театроведами достоинств, дают мне ощущение сопричастности постижению параллельных вселенных, в которые я не решаюсь ходить в одиночку. Родная душа.

Он был глубоко петербургским, наверное, самым петербургским режиссером. И объяснялся городу в любви то переливчатыми под стать белой ночи намеками, как в «Макбет. Кино», то со всей возможной страстностью, как в «Город. Женитьба. Гоголь». На его спектаклях я бесконечно шазамила все, что звучит, и многие обнаруженные композиции становились надолго частью моего плей-листа. Родная душа.

Со стороны казалось, интуитивно ощущалось, что из оставивших родину после февраля 2022 года режиссеров он глубже всех погружен в отчаяние и тоску. Что ему трудней всех дышать без «дыма Отечества». И одновременно было ясно, что с его пронзительным и бескомпромиссным чувством свободы вернуться означает умереть. «Человек = человек» назывался когда-то его спектакль в Александринском театре, который оставил меня в оторопи тогда и который я поняла только сейчас. Оттого я, не написавшая за годы жизни ни строчки о спектаклях Юрия Бутусова, узнав о его премьере в Вильнюсе, буквально рванулась туда через все препоны. Публикация была единственным доступным мне способом сказать, как он важен для нас, для меня.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Он очень нервничал, когда ждал мой текст о спектакле «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Если бы он знал, как нервничала я, долго собирая в слова все, что так меня потрясло.

Его человеческая и режиссерская экзистенция выкристаллизовалась в этой постановке с ошеломительной стройностью и ясностью, свела воедино его разновекторные поиски прошлых десятилетий, проявила выдающийся стиль мизансценирования, музыкальный вкус, владение визуальной формой. Через хитрющую маску насмешника проступил вдруг такой мудрец, равного которому не найти в наших широтах. И я, раньше в глубине души сожалевшая о непроявленной теме любви в его спектаклях, разом похоронила эту свою несусветную глупость.

Потом, в случившейся по другому поводу переписке, для меня проступил Бутусов-человек. Он мог что-то буркнуть, а мог долго, сутками переписываться, проявляя в словах и даже в пунктуации свой неукротимый, фонтанирующий талант и желание быть понятым до последней запятой. Он колючий, предупреждали меня коллеги, но я, по счастью, никого не послушала, и сейчас у меня есть его вдохновляющие, окрыляющие, поддерживающие и благодарные слова. А какие невероятные и нежные, полные безусловной любви и веры слова он записывал своим ученикам после показов их курса, после первых сделанных ими эскизов или гастрольных спектаклей! То, что я чувствовала совсем юным человеком после «В ожидании Годо», подтвердилось самым неопровержимым образом. Родная душа.

Стоит ли говорить, что я пишу эти строки, заливаясь слезами, как и многие сотни театральных людей, соприкоснувшихся с ним лично. И многие тысячи зрителей, воспаривших на его спектаклях в иные миры. Масштаб потери не осознать. И не унять в душе яростного протеста против решения мироздания отнять у нас этого гениального, смешливого и трепетного человека. Пусть только ему будет хорошо. Благодарность моя бесконечна.

Невыносимое горе застыло камнем в груди, и невозможно осознать, что это случилось с ним, Юрой Бутусовым, которого мы так любили и от чьих спектаклей загорались и сгорали с первой минуты их появления на сцене. Как от чистого спирта.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

«Худшее происходит только в романах и с теми, кто лучше нас».

Ну вот, худшее произошло, и на этот раз не в романах.

Он был, конечно, лучше многих из нас. Человек без кожи, абсолютно честный и бескомпромиссный, не потому что хотел удерживать моральную планку, а просто так был органически устроен: жить по правде. Иначе не жизнь.

При этом понимаешь, что такое могло случиться именно с ним и это именно его трагический финал.

Завлит Театра Ленсовета Оля Варганова очень точно заметила: если бы он ставил этот спектакль, он бы именно такой финал и придумал и именно так бы его поставил.

Всю жизнь балансировал на гребне трагедии и кровавого балагана, в последний день нырнул в волну чистой трагедии. Оставив нас, окаменевших, на опустевшем берегу.

Вообще все любившие его, восхищавшиеся его спектаклями в первую страшную минуту сразу подумали о греческой трагедии. Неизвестно, может, режиссер Юрий Бутусов когда-нибудь и пришел бы к ее высокому чистому жанру. Хотя всю жизнь обожал смешивать краски, ритмы, смыслы…

Не трагическая случайность, но сила судьбы, завертевшая страшную волну смертельным потоком, оборвала его жизнь.

Он, который заверчивал на сцене борьбу стихий, владел ими, управлял ими, вдруг в свой последний день не рассчитал силу этого чертова отбойного течения.

Заклинатель огня: «огонь, иди со мной!» — и огонь всегда послушно шел за ним. Горел в нем и его артистах, на наших глазах много лет совершалось театральное горение высшей пробы.

«Мир ловил меня, но не поймал».

Ведь не поймал же?!

Это, наверное, все как во сне…

Ты просто не рассчитал силу волны.

Юрий Бутусов. 2018.

Фото — О. Орлова.

Дал управить природе свою силу и свой замысел.

…На излете 90-х мы верили, что выходим из хаоса и темноты. И жить будем всё лучше и веселее. Заканчивалось время спирта Royal, и начиналось время звонких мобильников. Питерский театр стоял душой нараспашку перед режиссерской «новой волной». И на самом гребне отжигал Юра Бутусов, самый распахнутый, огневой, ножевой, нежный и ранимый, с его дебютом «В ожидании Годо» и «Войцеком» — все его пули попадали прямо в сердце.

Теперь о волне думать невыносимо, но только о ней заколдованно и отчаянно и думаешь.

Он покинул страну (а родину, данную с детства, нежно любил), это был его трагический и очень осознанный выбор, и дальше уже сила судьбы привела его к этому морю и этой волне.

Вот, Юра, так и получается, что ни страны, ни погоста…

Молю Господа о легком переходе для его души.

Хотя трудно представить, чтоб его душе было легко, не такой он человек, это умонепостижимо. Но полегче, хоть теперь, господи!..

Полегче и помилосерднее с Юрой Бутусовым на небесных поворотах!..

Мы не знаем, какие сны в том смертном сне приснятся, а он скоро, наверное, узнает.

На берегу остались его дети, его артисты-сироты, спектакли-сироты — тоже все его дети…

Наткнулась недавно в ночной сети на «Войцека», один из первых спектаклей, 1997 год, полная запись.

«И дела зимы иной…» можно полностью пересмотреть… и сна как не бывало.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Он обжигает высоким током даже сквозь старую пленку и не очень качественную запись. Вот прям искрит…

Все молоды и легки, глаза в темноте Малой сцены театра Ленсовета сияют так, что софиты не нужны, у Лены Кривец лицо мадонны, прекрасный Юра Траугот жив и невредим, Миша Трухин — гениальный неврастеник и идеальный протагонист театра Бутусова, Хабенский — дурачок Карл на безумной подтанцовке, блондинка Лена Руфанова в черном парике, и этот траур ей к лицу, все неистово-карнавально-трагичны, музыканты рвут аккордеоны до хрипоты, актеры, в черных шинелях, обрызганных красной кровушкой, в тяжелых ботинках, выбивают на накренившейся сцене свой ртутный танец, Мария с Войцеком танцуют свое смертельное — про страшное, что сделано с человеком и его душой.

Казалось, спектакли будут все круче и круче. Может, и круче, не знаю, но «Войцек» — любимый и непревзойденный. Пронзительный. Пробивает своим карнавальным и трагическим отчаяньем даже сквозь толщу времени. Победа театральной энергии и магии над физическими законами притяжения, сохранения и т. д. и т. п.

Когда смотришь его спектакли, может даже показаться, что смерти нет.

Каждый внутри себя кричал: нет! Но нам говорили: да. Волна унесла его в Болгарии.

Он был одним из самых свободных людей, которых я знала. Свободным в жизни и в театре. Он никогда не подражал, он не хотел нравиться. Он не был в тренде. Он был в сердце. Мы потом объясняли: он строил свой театр из брехтианской прямолинейности, из русского авангарда 1920-х, из этюдного метода, из… но главным образом — из свободы.

В его спектаклях актер был соавтором. Видимым. Самодостаточным. Он доверял артисту как самому творцу, и это доверие рождало роли, которых не могло быть в другом, не бутусовском, театре. И вместе с тем он был режиссером-творцом, узнаваемым по мигу из его спектакля.

Недаром был он кумиром для молодых. Для очень юных. Почему-то его не нарративный язык становился коммутативным, почти что частью массового сознания — без попсы и без подражания трендам. Только из подлинности, из простодушия, как мне казалось.

Юрий Бутусов. 2022.

Фото — И. Питалев.

Он не мог жить в цензуре и уехал. Свобода была его соавтором, его естеством.

Его место в истории нашего театра мы еще осознаем. Его личность уже принадлежит истории. Но его спектакли еще идут. Еще сегодня. Давайте поторопимся их пересмотреть. Кто где может. Пока не смыла волна.

Бутусов был из тех педагогов, которые спрашивают у студентов кассеты послушать. Тогда были кассеты или немного CD. Но в основном кассеты.

Хочется видеть в смерти какой-то знак, смысл. Как-то слишком много уже смысла и знаков вокруг.

С тех пор как вот так же на море во время отдыха с семьей утонул двоюродный брат Женя, я так и не нашел полочку в сознании, куда мог бы эту гибель разместить. Бывает, что смерть вытекает из образа жизни человека, как будто следует из каких-то невидимых линий его действий. А вот эти неожиданные падения в волну всегда как бы являют истинный абсурдный лик смерти.

Театр из всех искусств самый нематериальный. От него не остается ничего кроме документации и видеофотоархива.

Спектакль — это ветер в чистом виде. Он исчезает, как человеческая жизнь.

Нам остаются рассказы и легенды. Вот например — Бутусов брал у студентов кассеты послушать и ходил с плеером.

Когда я лежал в больнице с черепно-мозговой, он позвонил Вике и спросил, чем может помочь. Она попросила мне сказать что-нибудь хорошее. Он мне что-то сказал хорошее по мобильному. Что — не помню, так как был под всякими средствами после операции, но что-то очень хорошее.

Вот пусть это что-то очень хорошее со мной останется.

У каждого поколения театроведов есть режиссеры, ставшие в свое время чем-то вроде платинового метра. Показавшие, что такое театр. Что такое качество. Что такое искусство.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Это и хорошо, и плохо. И очень многое может измениться, но что-то навсегда остается внутри как базовые настройки. Как родовые черты. Тонкой, почти невидимой сетью они лежат на каждом из нас.

Мое поколение — это те, чья театроведческая юность пришлась на первую половину десятых. Давно уже кажется, что театр десятых годов XXI века — это эпоха, феномен, несколько лет назад окончательно ставший историей. Тем, кто сейчас заканчивает театроведческий, объяснить это трудно, и я странным образом ощущаю поколенческий разрыв с теми, кто младше меня на каких-нибудь 5–7 лет. У них «платиновые метры» совсем другие. Это и хорошо, и плохо.

На спектакли Бутусова, шедшие в Санкт-Петербурге, я ездила одним днем: ночь в сидячем вагоне туда — ночь обратно. На плацкарт денег не хватало. Ужинала после спектакля лапшой, опущенной в кипяток того самого стакана в подстаканнике (иногда в сидячих вагонах еще не давали кипятка — за ним надо было ходить в другой вагон). Днем перед спектаклем пыталась спать на скамейке в Летнем саду, но солнце постоянно будило. Тогда я особо не рефлексировала, думала только: я должна это видеть. Но это определяло и формировало тогда мое отношение к времени, пространству, дороге, комфорту, себе и стране, в которой я живу.

Первая моя публикация в настоящем театральном журнале — о Бутусове, конечно. Музыка из его спектаклей помогала в них вернуться. Я включала ее и писала, танцевала, писала опять. С тех пор я всегда танцую, когда пишу — да и когда просто думаю. Я так привыкла думать через тело, что уже с трудом представляю себе, что можно как-то иначе. Разумеется, танцую я и сейчас, когда пишу этот текст.

Я перечитываю те тексты — почему-то они все про смерть. Тогда это казалось главным. Спектакли Бутусова действительно дышали предчувствием гибели, они были зачарованы смертностью и хрупкостью жизни. Ничего не изменилось, но сейчас хочется иначе ставить акцент: они были зачарованы смертностью и хрупкостью жизни — и влюблены в ее красоту. Они со смертью не соглашались.

Юрий Бутусов. 2018.

Фото — О. Орлова.

Спектакли Бутусова учили: театральное впечатление может быть мощным, как цунами. Как приливная волна. Про обратное движение мы тогда не думали.

На спектаклях Бутусова зрители иногда танцевали в проходах. Меня не тянуло — все самое главное происходило внутри, мне хотелось только чувствовать, проживать это — необходимость что-то выразить возникала потом. Несколько лет назад я поняла, что есть вещи, которых больше никогда не будет, что перелистнулась историческая страница. Тогда возникла эта мечта: выйти на улицу. Включить «Caravan» — очень громко! И танцевать так бешено и яростно, как только хватит сил. В честь и во славу.

Потому что можно стрелять в воздух. Можно ударять мечами о щиты. А можно вытанцовывать боль с лихой удалью. В сущности, это всё способы не соглашаться со смертью.

Кажется, сейчас самое время.

Юрий Бутусов = любовь к театру, вера в его значение. Только без пафоса, который могут приобрести эти слова после его трагической смерти. Без пафоса.

Я чувствую, что в последнее время с ним было связано и слово «надежда»: такая идиллическая надежда, что все еще будет хорошо, а когда будет хорошо, то ЮН вернется в Россию, может, даже в Петербург. И об этом можно было мечтать, не думая о реалистичности мечтаний, просто потому что моя мера театрального счастья — спектакли Бутусова.

Я думаю, что именно он многим (моему поколению — точно) показал истинные возможности театра. То, за что его можно любить всей душой. То, что «привязывает» и к театроведению.

Когда вышел «Кабаре Брехт», мы всем курсом поступали на театроведческий факультет. Кажется, педагоги с интересом читали поток рецензий об одном и том же спектакле, потому что он был по-настоящему хорош. Хорош по-настоящему… Настолько, что до сих пор не верится, что это могло быть, что это было. И сразу идет монтажная склейка: снятие «Кабаре Брехт» с репертуара, долгие овации, плакаты поддержки. И почему-то одновременно: последний показ «Комнаты Шекспира». Радости и потери, радости и потери. Их было много, намного больше, но еще вчера можно было мечтать, что впереди — новый спектакль в Париже, и другое, и другое. Как быстро исчезает все, что ярко.

Репетиция спектакля «Макбет. Кино». 2012.

Фото — Юлия Смелкина.

Мы все приходили на «Макбет. Кино» и другие спектакли десятки раз, чтобы увидеть незнакомое в знакомом. Ощутить энергию режиссерской мысли. Любоваться и задумываться. В этом таилась загадка. И ты был готов учиться дальше и дальше, чтобы приблизиться к этому мышлению, к этой вселенной. И ты наконец-то понимал, о чем именно на теории театра говорят твои опытные педагоги, потому что встречался не с продуктом театра, а с самим театром. Тем, что меняет зрителя, невольно делит историю театра на эпохи, становится событием и формирует критика.

Сейчас думается, что спектакли Юрия Бутусова нельзя назвать гармоничными — там было многое связано с дисгармонией. Но встречаясь с его искусством, расположенный зритель (не все были такими) ощущал себя вполне гармонично: здесь существовал баланс эмоционального и рационального напряжения. В его спектаклях были и хрупкость, уязвимость, любовь, свобода. Сила освобождения. Они были, потому что без них невозможно жить. Но он никогда не закрывал глаза на все ужасное, творимое людьми. Потому что жить с закрытыми глазами тоже невозможно.

Бутусов не удовлетворялся миром, в котором правит бесчеловечность, — именно поэтому был занят поисками истоков насилия, исследуя природу человека. И кажется, что во всех постановках был очень важен гамлетовский след, трагедия героя с обостренным чувством неприятия несправедливости.

Я помню очень старое интервью, в котором ЮН задавался вопросами, как человек вообще мог придумать концлагерь и кто мы, люди, живущие рядом с трупом на Красной площади. Это его вопросы, которые стали и моими. Его волновали темы, на которые нужно давать честные, а не политкорректные ответы, даже если это очень больно. Волновали люди, с которыми можно размышлять об этом. Волновали честные спектакли других режиссеров (кажется, это редкое качество). Он был великим гуманистом XXI века — это тоже хочется сказать, отбросив весь возможный пафос. Он делал то, что волнует его, поэтому это волновало зрителя. Все было честно, откровенно, с чувством. Даже на пределе (в том числе актерском). Шекспир, Брехт, Чехов и с такой же силой — нерв современной драматургии, особенно — акция «Мама». Я почему-то это все так хорошо помню, как будто это было совсем недавно, и от этого сразу хочется плакать — потому что в будущее нет больше никаких дверей.

Биограф Мейерхольда А. Гладков в книге «Мейерхольд, Пастернак и другие» приводит такие слова В. А. Пяста о режиссере: «Понять Мейерхольда трудно только потому, что его трудно вместить». Я бы рискнула сказать так и про Юрия Бутусова. И этот труд был самым дорогим, самым радостным в современном театре. А теперь надо как-то потрудиться и вместить в себя мысль, что занавес закрылся, и не роптать, и перестать плакать.

На первом курсе, на обсуждении после показа, Юрий Николаевич, взбесившись после очередного нелепого этюда, выдал то, что стало главным уроком за все пять лет нашего обучения:

«Вы должны хотеть своей пробой перевернуть мир».

Юрий Бутусов.

Фото — архив редакции.

Вроде это были этюды на обычные первокурсные упражнения: ПФД, животные, картины. Не важно, что ты делаешь — этюд на ПФД или Шекспира, режиссер ты, актер или художник, кем бы ты ни был — перевернуть мир, потрясти другого, растрясти себя, задрать планку, попытаться стать больше, чем ты есть. Я нашел эту фразу в своих записях только на пятом курсе. Все обучение я не вспоминал о ней. Теперь она каждый день носится в моей голове его голосом. Это была не только требовательность к работе, но и требовательность к жизни. Жажда жить каждый день и не тратить время даром. У нас было несколько телефонных разговоров, и в каждом из них я слышал, как по ту сторону трубки шумит море. Он очень тихо и спокойно рассказывал про «Бурю» Брука, про то, что такое романтизм, как в Норвегии прокладывают в горах пути для поездов, какого цвета море перед ним сейчас. Наш диалог с ним никогда не останавливался — не остановится и сейчас. Его нежный и в то же время требовательный голос… но всегда нежный. Сколько любви было в каждом его слове — любви к театру, к жизни, к человеку. Последние три года я лишь слышал его голос. Мы подключали его к колонкам и иногда забывали выключить какой-нибудь эффект, который работал на этюдах, и вдруг его слова вместе с эхом разносились на всю аудиторию, коридоры и этажи института. Как будто мы общались с чем-то мифическим, огромным, необъяснимым. Так оно и есть.

Иван Шалаев

В моей голове я всегда веду с ним диалог — и в профессии, и в жизни. Я не знаю человека, в чьем сердце было бы столько любви. К жизни, к человеку, к театру, ко всему живому. У него сердце размером с планету. Он всегда учил нас, что главное в жизни — это любовь. И человек. Слов не хватает выразить, какая дыра в сердце.

Алина Болознева

Юрий Николаевич, от Вас в себе не избавиться никогда. Ни в жизни, ни в театре. Спасибо судьбе за переданный от Вас камертон. За безумство и веру в неуспокоенность как в единственно возможную правду. За смелость и борьбу в попытке поиска свободы и смысла. Простите за страх. Спасибо за диалог. Кажется, он только начался.

Так хочется увидеть Вас и крепко обнять.

Как хочется верить и не бояться.

Анна Потебня

Ну что значит «слишком личное»? У меня и к Гете, и к Данте личное отношение. А к Пушкину с Пастернаком такое личное, что аж зашкаливает. Не говоря о М. Чехове и В. Мейерхольде. И к Бутусову, конечно, отношение личное. Тем более, что он был моим студентом дважды в двух институциях в разное время. Но как к художнику у меня к нему отношение абсолютное. Большой художник. Мастер сценической образности, абсолютно самостоятельной и ни на что не похожей. Со своим видением и чувствованием драматургии классической и современной, российской и мировой. Острый, актуальный, склонный к обобщениям и умевший обобщать. Художественно. И никаких скидок и натяжек на личное.

Юрий Николаевич Бутусов…

Не пишу посты, но вы уж простите…

Третий день невозможно смириться и осознать до конца катастрофическую потерю, для театра, для родных, для учеников и артистов глубоко его любивших.

Если кто и был Творцом, то Юрий Николаевич.

Творцом

Учителем

Маяком

Кто не боялся, и создавать с другими, и быть на сцене сам.

Мы всегда равнялись на его искусство общаться с пьесой, быть в острейшем эмоциональном диалоге с тем, что в ней отзывалось. Вступать в конфликто-поиск. Резко и бескомпромиссно.

Коля Слободяник рассказал однажды, как Бутусов, репетируя «Женитьбу», бесконечно долго ищет направление, напряжение и температуру луча на предмет (даже не на артиста), час, два, не думая о том, что существует время в принципе. Время, смена, усталость. Пока не найдет.

В институте и после, в театре, спектакли Юрия Николаевича всегда с нетерпением ждали, а потом о них спорили, их обожали и ненавидели одновременно.

В курилках, в гримерках, на кухнях.

На них ездили по городам. На «Чайку», на «Доброго человека»…

В институте впервые в 2000 году мы, студентами, пошли смотреть «Калигулу». Помню, как я, буквально, обалдел от шторма впечатлений, от Хабенского, от Зиброва, от беззащитно вскрытых смыслов пьесы Камю, от музыкальности и зрелищности театра. Так было можно?! Почти сразу рванул на следующего «Калигулу» и еще, и еще. На лекциях нам рекомендовали:

Бутусов

Смотреть

Скорее

После гастролей «Сатирикона» с Лиром-Райкиным, мы шли пешком по Питеру с друзьями, и просто молчали. Юрий Николаевич проникал внутрь и таинственным образом влюблял в театр, меняя представление о его возможностях и границах. До сих пор, так и не обсудив ни с кем этот сверх образный спектакль, эмоции от него я берегу на дне. Язык был такой не школьный, не академический, по-шекспировски, поэтичный и дико смелый, конечно.

Потом была премьера «Макбет. Кино» в «Ленсовета», которую я начал смотреть с балкона, по причине переаншлага, и с интересом сверху наблюдал, как от акта к акту освобождались ряды и оставшийся зритель приближался все ближе и ближе к авансцене, к артистам. Очень скоро на этот спектакль стало попасть практически невозможно. Потому что Бутусов. Потому что панк рок. И ответ на вопрос, который мне так захотелось задать по случайности встретившемуся Борташевичу: как вам? — был прост: «это настоящий Шекспир». Какое счастье, что удалось увидеть последнего «Гамлета», недавно снятого с репертуара. Увидеть Гамлета — Лауру.

На курс к Бутусову с Владиславом Пази я поступал. Юрия Николаевича однажды обнаружил на одной из моих первых работ на режиссерской лаборатории, и было не важно, что он подумает об этой билибирде, просто: в зале Бутусов!

Не стало целого организма Питерского театра, от которого нервами начиналось и рождалось очень и очень многое, у художников, у артистов, у режиссеров, у зрителя. Спасибо за это.

Больно и жаль, что Вас не стало.

Круто что были и есть.

Пишу со стороны зрителя-любителя — без знания тонкостей театральной жизни, лишь с багажом собственных впечатлений, опыта, насмотренности и прожитого.

Потеря. Пустота. Сжатость от оглушительной новости о гибели.

Как же я люблю постановки Юрия Николаевича… Они всегда цикличны, фантазийны, обволакивающие настолько, что, сидя в зале, я ощущала: всё это — только для меня, и никого больше нет. Как сон, в котором есть только ты, события, и нет границ воображения. Удивительное свойство работы мозга, конечно, дарить такие состояния.

Ещё в школе я мечтала скорее уснуть, чтобы увидеть, что приснится на этот раз, или даже пыталась «заказать» себе определённый сон. И много лет спустя я вдруг поймала то же ощущение, оказавшись в зале на спектаклях:

«Кабаре. Брехт», который был эмоционально качающим, и так, что ощущалась работа на уровне физической усталости. Потом были «Три сестры» — четыре часа на одном дыхании, без усталости, только с удивлением, что это всё мне так близко. «Макбет. Кино» — гениальное всё: напряжение ожидания Макбета, переживания вместе с Леди Макбет, повтор действий, но в воплощении разных персонажей. Такие крутые метафоры. «Город. Женитьба. Гоголь» — не мой любимый, но и он стал тем самым особым пространством, где рада была оказаться. «Дядя Ваня» — спорный, сумасшедший, но я шла именно за этой фирменной бутусовской чудаковатостью.

Теперь впереди «Сон об осени» в сентябре… И я не знаю, как буду его смотреть, понимая, что Юрия Николаевича уже нет. Честно, больно.

Даже не стремясь узнать его лично, не вникая в то, как и почему он делал так, а не иначе, я получала удовольствие просто жить в его готовых мирах, соглашаться или спорить, почти всегда понимать и наслаждаться часами, проведёнными в стенах Ленсовета.

Который день читаю тексты памяти Юрия Бутусова. Они прекрасны. Среди них практически нет проходных, случайных, каждый — сгусток любви и боли. Горечь потери объединила всех, из ленты в эти дни исчезли все мелкие дрязги и скандалы, и вышло на поверхность лучшее, что есть в людях, объединенных паролем ЮБ.

А вот я онемела. Впала в ступор и не только не могла, но и не чувствовала себя вправе что-то написать. Потому что преступно поздно открыла для себя Бутусова, и очень многие спектакли прошли мимо. Так вышло, что в годы, когда взошла его звезда в Ленсовете, я практически не ездила в Питер и вообще в силу личных обстоятельств очень мало ходила в театр. Для меня Бутусов начался с привезенных в Москву «Макбета. Кино» и «Кабаре Брехт», потом были «Чайка», «Человек из рыбы», «Отелло», «Король Лир», «Все мы прекрасные люди», «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана», «Барабаны в ночи», «Пер Гюнт», «Сын», «Р». Не все и не сразу оценила в полной мере, досадовала на избыточность, перегруженность. Но что это настоящее, почувствовала сразу. А позднее поняла невозможность подходить к его спектаклям с обычными мерками, потому что эта избыточность была адекватна его масштабу, его огромности. В ней не было ни грамма фальши. Ни единою буквой не лгу – это и про него тоже. И вообще его театр для меня в чем-то сродни поэзии Высоцкого и Цветаевой, с его безмерностью в мире мер и стремлением выйти за флажки, туда, где дышит почва и судьба. Его почвой была свобода. К ней и только к ней вела его судьба. Поэтому так смешны и нелепы филистерские рассуждении о том, что его отъезд был ошибкой, что он мог остаться и спокойно работать. Он — не мог. Райские птицы в неволе не поют.

С бытовой точки зрения его гибель трагическая случайность. С метафизической – предопределенность . Такие как он долго не болеют, не умирают от водки и от простуд. Их уносят стихии, подобные той, какой был он сам. Станислав Белковский любит повторять, что человек умирает тогда, когда исчерпывается его жизненное задание. Бутусов ушел на взлете, казалось, что у него впереди еще бесконечно много заданий. Поэтому такой небывалый, неслыханный коллективный плач сопровождает его уход, с которым невозможно смириться. Но свое главное жизненное задание он выполнил – он преподнес нам урок настоящей свободы и бесстрашия. Он принес в этот мир красоту и слезы очищения и восторга . Он учил принимать жизнь как боль , прямо смотреть в лицо смерти и говорить «Буду! Буду! Буду!», даже когда ты совсем один, а в руках у тебя деревянный меч. И танцевать до упаду, когда вокруг черные вОроны и ворОны…

Мне кажется, появившиеся в эти дни тексты заслуживают того, чтобы быть изданными, как минимум стать частью сборника воспоминаний о Юрии Николаевиче, который, надеюсь, непременно появится. А еще у меня есть мечта, чтобы кто-то поставил спектакль-коллаж из фрагментов его спектаклей, наподобие того, что когда-то сделал Любимов про Высоцкого. Тем более что существующая у Бутусова система лейтмотивов так и просится быть использованной. Но это все мои бредовые фантазии, не обращайте внимания, надо же о чем-то мечтать и фантазировать, а то как-то совсем хреново. На днях пойду в кино пересматривать «Доброго человека» на большом экране, раз не удосужилась пересмотреть живьем перед закрытием. И буду смотреть онлайн все остальные спектакли, не виденные офлайн. Благо их много. Понимаю, что это суррогат, но лучше, чем ничего. А в октябре, ебж, поеду в Питер смотреть то, что еще идет в Ленсовете.

Светлая благодарная память вам, Юрий Николаевич! Спасибо, что были и делали этот мир лучше.

Зашла прочитать в блог некрологи в память ЮБ уже спустя время. Сразу это было слишком немыслимо. Странная штука: переживать за совершенно незнакомого человека, которого ни разу не видел на расстоянии даже вытянутой руки, но внутренний мир которого последовательно изучал в его спектаклях.

По касательной прочитала все статьи, вчитываться нет никаких моральных сил.

Но чего не заметила в них (может плохо читала, в последнее время и читать, и писать разучилась), так и это нехитрой мысли, что и ЮБ и БЮ ушли почти в одно время. В Инстаграме (господи, прости) в эти даты ходили астрологические байки о том, что кончилась одна и эпоха и началась совсем другая (ретроградный Меркурий называется, что ли). И сквозь эту астрологическую ересь, я очень остро почувствовала: а ведь им и правда в новой эпохе не место, они как-то почти одновременно просто удалились из этого пространства в иной, уверена, гораздо более интересный, мир.

И стало как-то очень спокойно, значит, так надо. Значит, им так лучше.

В ту ночь (после новости) пересмотрела в записи «Сон об осени» (и думаю, это один из лучших его спектаклей). Столько иронии к жизни и смерти, к конечности и бессмысленности и одновременно пафосу всего.

ЮБ и правда себя не нашел: того Петербурга, где он работал, уже нет. И в эмиграции ему тоже будто бы все не к месту.

А ведь я ждала финал как у ББ: вернуться на родину, когда все закончится. Но ЮБ ведь непредсказуемый был, ну, вы знаете