«Мы. Хранители…».

«Мы. Наследники…».

Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

Режиссер Рима Харисова, художник Алия Байрамгулова.

«Меня зовут Батыр. Я башкир, но родного языка не знаю» — так представляется один из героев современного спектакля-вербатима, поставленного в главном театре Республики Башкортостан Римой Харисовой, которая вот уже несколько лет занимается исследованием национальной идентичности через форму документального театра.

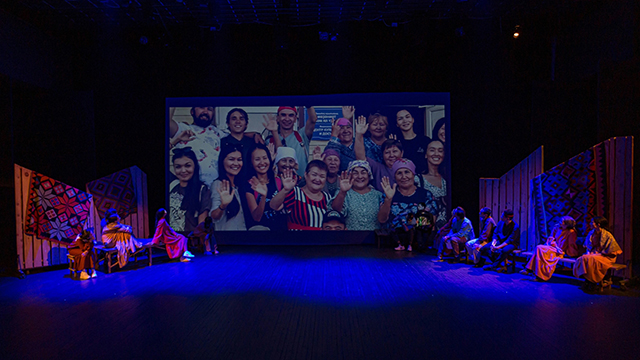

Сцена из спектакля «Мы. Хранители...».

Фото — Роман Шумной.

Еще в 2015 году самоотверженный и влюбленный в свое дело педагог Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова Рима Харисова, отучившись на семинаре в Москве у Дмитрия Брусникина, со студентами театрального факультета УГИИ поставила спектакль «Главное», созданный из интервью случайных людей. Работа была показана на республиканской лаборатории современной драматургии и режиссуры и высоко оценена критиками. В 2016 году Центр драматургии и режиссуры РБ организовал театрально-фольклорную экспедицию «Замандаш» («Современник») в отдаленные районы Башкортостана, в рамках которой Римой Харисовой был поставлен тоже студенческий спектакль о судьбах башкирских женщин под названием «Наши». Весной 2022 года Уфу озарил теплый свет «Сельского учителя» — снова по результатам экспедиции и снова со студентами УГИИ. Данная постановка вскрыла насущные проблемы учителей, работающих в деревенских школах отдаленных районов республики. И, наконец, дилогия «Мы. Хранители…» и «Мы. Наследники…» на сцене Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, которая также была поставлена по материалам экспедиции театра в районы Башкортостана, где актеры вместе с режиссером, беседуя с разными людьми, искали культурный код народа.

Спектакль идет два вечера по три часа. Эти разные постановки с сильным актерским ансамблем можно смотреть и по отдельности, но надо иметь в виду, что обе части связаны между собой общей темой — проблемой самоидентификации башкирского народа. Кто мы? Куда мы идем? Каково наше место на карте мира? Как сохранить язык? На такие вопросы ищут ответы герои вербатима.

Сцена из спектакля «Мы. Хранители...».

Фото — Роман Шумной.

В центре сценической площадки первого спектакля — «Мы. Хранители…» — установлен огромный видеоэкран, на котором на протяжении всего действия, разделенного на блоки, с высоты птичьего полета предстает башкирская природа — горы, реки, леса, поля и небольшие деревеньки. Хэштегом отмечаются ключевые слова: связь поколений, живая история, смелость, вера, духовная сила, совесть, преданность и т. д. По краям сцены установлены деревянные скамейки и части стен с национальными коврами. В начале и в финале на экране показываются лица реальных людей — тех самых хранителей, речи которых накладываются друг на друга, создавая симфонию голосов нации. Артисты появляются в пестрых платьях и рубашках, весело, с задором притоптывая в народном танце под плясовую мелодию гармониста. Молодые актеры транслируют зрителям разные истории пожилых людей и людей среднего возраста. Не перевоплощаясь, а как бы показывая своих героев (их имена в программке не указаны), используя нелитературную речь, они передают реальность как таковую, представляя тексты ярко и отстраненно, сохраняя не только слова «доноров», но и то, как они были сказаны во время интервью.

Вот появляется супружеская пара — Гульнара Казакбаева и Урал Аминов, которые рассказывают нам, как они сохранили деревенскую библиотеку. Актриса очень точно передает смущение и природную скромность немолодой башкирской женщины, которая то ли от волнения, то ли от неловкости перед уфимскими интервьюерами машинально дотрагивается кулачком до уголков губ. Поддерживая в беседе мужа легкими кивками головы, покрытой ситцевым платком, она не прерывает его, говорит только тогда, когда наступает ее черед. Но в этой скромной покорности нет никакого уничижения или насильственного принуждения, напротив, транслируются достоинство и культура башкирской женщины. А любовь читается в игривом блеске глаз, которыми она так нежно смотрит на мужа, в мягком прикосновении к его руке.

Сцена из спектакля «Мы. Хранители...».

Фото — Роман Шумной.

Женская тема — одна из доминирующих в этом спектакле, ведь в башкирской культуре женщина испокон веков являлась как раз таки хранительницей и защитницей рода, племени, семьи, традиций. Такие сильные матери земли представлены в воинственном образе Зилии Халиловой, являющейся носительницей народной песенной культуры и горячо переживающей о родной земле, продаваемой иностранцам, в героине Милены Сираевой, благодаря стараниям которой в деревне открылась новая школа. Тронул в исполнении Риммы Кагармановой монолог женщины о том, как она с большим трудом выбивала звание сельскому врачу, много лет добросовестно лечившему людей, но работа которого никогда так и не была оценена по достоинству. Собрав все документы, написав его биографию, смелая женщина дошла до республиканского министерства здравоохранения, но не успела — врач умер. «Не ценим мы людей», — с трудом сдерживая слезы, закончила свою речь сердобольная женщина. Действительно, много ли сегодня осталось переживающих за чью-то жизнь?..

В этой постановке представлена целая галерея реальных башкирских хранительниц, кому небезразлична судьба народа. Но есть и другие — опустившиеся, сломившиеся, надломленные. Уже в другом эпизоде Римма Кагарманова появляется в прямо противоположном образе. Мимика актрисы блестящая: не раскрывая рта, сжимая дрожащие губы, актриса передает внутреннюю скованность, стыд несчастной женщины, воющую пустоту ее души, а в широко распахнутых и вопрошающих глазах читаются ранимость и безысходность.

Эта тема лейтмотивом проходит через все действие, начиная с комической сцены Руслана Хайсарова и Азата Валитова, которые, растрепав волосы, изображают двух бывалых алкоголиков, обуреваемых скукой, с уморительного прохода Артура Кунакбаева и заканчивая пронзительной историей муллы в исполнении Урала Аминова. С бритой головой, не поднимая глаз, сидя на краю скамьи, актер рассказывает историю человека, который в прошлом много пил и принес этим немало горя своей семье. Пил не потому, что хотел пить, а потому, что окружение заставляло, так называемые «друзья» не здоровались, если отказывался «посидеть» с ними.

Сцена из спектакля «Мы. Хранители...».

Фото — Роман Шумной.

Жители села по-разному пытаются бороться с напастью века. Продавщица магазина Юлия Аскарова даже ушла с работы, чтобы не торговать спиртным, из-за которого ее тесть лишился пальцев рук в результате обморожения. Начитанная, образованная бабушка-философ Гульназ Хайсарова, смешивая русские слова с башкирскими, заключает: «Чтобы человек бросил пить, он должен быть духовно подготовлен, должен найти в себе стержень. Бесполезно его кодировать, если он сам не готов». Речь ее героини структурированная, сдержанная, «книжная». Это одна из тех женщин-воспитателей, на которых держится духовная культура народа.

Как известно, главной целью документального театра является привлечение внимания к актуальной общественной или политической проблеме и осмысление реальности через воспроизведение их на сцене. Основные вопросы, которые поднимаются в этом спектакле, безусловно связаны с темой сохранения башкирского языка. Собравшись за накрытым столом, попивая чай — одна из ключевых и атмосферных сцен, — хранители обсуждают вопрос: почему язык пропадает? Героиня по имени Дина в исполнении Лилии Галиной, которая очень точно передает характеристику речи юркой и шустрой деревенской бабушки, скороговоркой говорит о том, что люди перестали общаться друг с другом, закрываются железными воротами, ставнями — не зайти и не поговорить. «В детских садах, школах дети говорят только по-русски», — выражает кто-то свою боль. «Не читают, не пишут на родном языке», — поддерживает другой. «Если не будет башкирского языка, не будет и нации. И эта проблема должна решаться на государственном уровне» — так звучит голос народа.

Сцена из спектакля «Мы. Хранители...».

Фото — Роман Шумной.

Трансформируя зрителя в соучастника, включая его в происходящее, почти в прямой диалог, актеры заставляют задуматься о главном: кто мы? Удивительно, но после этого спектакля действительно хочется говорить, писать, петь на родном языке, исследовать культуру и быт своего народа, изучать историю более глубоко и осознанно, путешествовать по республике, ведь природа Башкортостана славится красотой, особенно величием гор. Без напыщенного патриотизма, трескучего пафоса, а через иронию (в спектакле много юмора), правду и какое-то нежное откровение «Мы. Хранители…» прививает любовь к родине, что чрезвычайно сложно сделать в наше время. И постепенно из разрозненных монологов выстраивается образ сегодняшнего башкира, который развивается в следующем спектакле.

«Мы. Наследники…» решен в форме квартирника, где собралась современная городская молодежь. Герои предстают в стильной черной одежде с национальными элементами — серебряными украшениями у девушек и разноцветными принтами на рубашках и футболках у парней. В спектакле используется очень много самой разнообразной современной живой башкирской музыки, которую актеры сами же исполняют на сцене. Это динамичная, стремительная, энергичная постановка, напоминающая рок-концерт, где зрители могут выйти на сцену и вместе с актерами танцевать и петь. Но, помимо всего, в этом спектакле так же, как и в первом, вполне серьезно обсуждаются наболевшие социальные и морально-этические проблемы общества, и не только башкирского, к слову сказать. Скромность, минимализм черной коробки побуждают зрителя остановить свое внимание на главном — тексте.

Сцена из спектакля «Мы. Наследники...».

Фото — Роман Шумной.

Ключевой сценой является монолог матери в исполнении Лилии Галиной, которая рассказывает о том, как впервые поехала с дочерью из Акъяра в Уфу (это примерно 500 км), чтобы проводить ее до гимназии-интерната, где девочка учится в 11-м классе. Никогда в жизни мать этого не делала. То есть на протяжении многих лет девочка в начале каждого учебного года на такси отправлялась в Уфу одна, мать только провожала ее из дома, потому что некогда — корова, дела, хозяйство. И вдруг в какой-то момент мать осознала, что надо поехать вместе. И эта поездка коренным образом изменила не только их отношения, которые стали более доверительными и теплыми, но прежде всего их самих. Мать никогда не видела дочь такой счастливой! Оказывается, все эти годы дочь скучала по ней. О чем девочка думала каждые эти 500 км? Одна, с чужими людьми? Что чувствовала? Это осознание изменило мать, которая в интервью говорила, что только мы, родители, ответственны за наших детей. Мы, хранители, должны развивать и поддерживать наших детей, а не требовать от них того, чего сами не даем.

«Зачем нужно знать башкирский язык, если весь мир говорит на английском?» — один из основных вопросов молодежи, на который каждый ищет свой ответ. Один из актеров рассказывает личную историю о том, как, приехав в Москву из башкирского села поступать в Щепкинское училище, очень сильно стеснялся своего плохого русского, отчего в первое время ощущал даже определенный комплекс. Если это было около двадцати лет тому назад, когда, действительно, свободно говорящий по-русски башкир считался уникальным, то сегодня самобытным является башкир, говорящий на родном языке. При этом он свободно может владеть русским, английским и другими языками, но своего — родного — не знать. Причиной тому является, опять-таки, преимущественно русскоязычная среда, в которой растет ребенок — детские сады, школы, торгово-развлекательные комплексы и многое другое. Человек может говорить на родном языке только в семье, но если родители тоже его не знают?.. Что делать?..

Сцена из спектакля «Мы. Наследники...».

Фото — Роман Шумной.

Нет, этот спектакль не призывает закрываться, зацикливаться только на своей культуре, «вариться в собственном соку». Он о другом. «Башкиры смогут сохранить себя, если будут открыты другим культурам, — говорит одна из современных героинь спектакля. — Башкиры сами по себе созидательная, созерцательная, поэтическая, рефлексирующая нация, которой дано воспринимать культуру и традиции других народов. Только мы, башкиры, сами сможем сохранить нацию, но для этого надо рассказывать о своей культуре в современном ключе». Что и делает главный национальный театр республики. О молодых на их языке, с помощью их музыки, их интересов, не заискивая, а честно, откровенно, правдиво. И жанр вербатима, к которому обратилась Рима Харисова, чтобы рассказать о важнейших проблемах народа, на мой взгляд, является самым подходящим.

Вербатим-текст силен сам по себе, а максимальное приближение к зрителю — это высшая степень доверия. Я была чрезвычайно удивлена, увидев в зале прогрессивную, стильно одетую, умную башкирскую молодежь, которая откликалась и вслушивалась в откровенные речи актеров, реагируя искренним смехом и такими же искренними слезами. Для меня в какой-то момент наследники стали хранителями. Когда на сцену вышел кумир башкирской молодежи рэпер Алтынай Валитов, весь зал, включив на телефонах фонарики, пел вместе с любимым исполнителем и актерами — о любви к родине.

Комментарии (0)