«…Многолетнее битье и ранняя смерть сделали судьбу Опоркова подчеркнуто драматичной. Для него самого, впрочем, это вряд ли гляделось классической драмой девятнадцатого века: во-первых, тогда трудно было представить, что может быть иначе, а во-вторых, его отношения со своей невеселой судьбой были своеобразны. Нескончаемое время, когда плохое заведомо лучше хорошего, когда „нужный“ спектакль, увы, даже при всем желании уже не может быть талантливым, а талантливый сродни вредительству, вгоняло в депрессию или просто сбивало с ног. Опорков тоже мог бы носить нашивки за ранения, но, во-первых, он был деликатен, а во-вторых, эта гадость его как-то странно возбуждала. Не знаю, подтвердят ли мою шаткую гипотезу историки, но до сих пор не покидает ощущение, что именно тогда, когда в так называемых кабинетах или в прессе начиналась кампания, в результате которой у него должны были отнять театр, или когда в самом театре поднималась очередная заваруха, грозившая теми же последствиями, он собирался, веселел и ставил лучшие свои спектакли. Похоже, эти „измерения“ театра он тоже любил; во всяком случае, дрался не без удовольствия».

Геннадий Опорков

Правда, похоже на то, что это писал Кугель? Но это написал в нашем № 15 Юрий Михайлович Барбой. Написал не по случаю юбилея, а по случаю того, сколь важной фигурой был для ленинградского театра Геннадий Михайлович Опорков. Свидетельств тому мы тоже печатали немало, в частности — записки об Опоркове прекрасной его актрисы, Эры Зиганшиной.

Он действительно был страшно важен, Геннадий Опорков, и мою театральную жизнь во многом сделали два его ошеломительных (володинское слово) спектакля. На первом курсе — «С любимыми не расставайтесь» (не записанные мною тогда, не отрецензированные, оставшиеся криком Малеванной «Я скучаю по тебе», бегом в мешках и тоннелем Ирины Бирули — во всю ленкомовскую сцену). Мы бы, может, и не увидели его (спектакль не выпускали, шли сдача за сдачей), если бы однажды в аудиторию нашего первого курса не вошел Лев Иосифович Гительман и не произнес торжественно: «Я не буду сегодня читать вам лекцию. Потому что вчера я видел спектакль „С любимыми не расставайтесь“ и я не в состоянии сегодня читать лекцию. И завтра я тоже не буду читать вам лекцию. Вместо этого вы пойдете в театр Ленинского комсомола на прогон и увидите этот спектакль. Потому что послезавтра его может уже не быть». И мы пошли. И мигал оранжевый глаз светофора в тоннеле из веток («Граждане! Будьте внимательны друг к другу!»), и чувство трагической безысходности времени накрывало с головой, и кричала Малеванная, и это оказалось — на всю жизнь.

Вторым ошеломлением, конечно, была предсмертная опорковская «Чайка» — через десять лет после «Любимых», в 1982.

Для меня это еще и одна из первых больших рецензий в журнале «Театр». Не преувеличу, если скажу, что эта «Чайка» во многом учила совсем начинающего критика Марину Дмитревскую театру как таковому, его болям и радостям, его вдохновению. Сцену, когда Аркадина—Зиганшина молча объяснялась c Треплевым—Петровым, примеряя один за другим театральные костюмы, забыть нельзя никогда, она осталась гимном театру — и тоже на всю жизнь.

Короче, есть вот этот лонгрид. То есть, сейчас — «лонгрид», а в тогдашнем журнале «Театр»-1983 среднего размера рецензия. Она вошла в мои «Охотничьи книги», но ее нет в сети. А вдруг кто-то захочет вспомнить тот великий спектакль, текст начинающего критика в этом смысле тщателен (на заре туманной юности этот критик любил писать и описывать подробно).

С благодарностью Геннадию Михайловичу Опоркову.

И чтобы помнили…

«АКТЕРЫ, ПРАВЬТЕ РЕМЕСЛО…»

Случается, что спектакль, созданный как заявка на будущее, оказывается последним. «Чайка» Геннадия Опоркова стала итогом жизни, хотя стать им была не должна. Он ставил эту комедию, то словно вслушиваясь в плывущий, завораживающий звук чеховской пьесы, то вдруг прерывая себя же самого резкостью трезвого, ироничного анализа…

Это спектакль о Театре, которым пронизано и проникнуто здесь все. О профессионализме, о муке его, о прозе его и о сложности. Об искусстве, которому все здесь отдают себя и через которое устанавливают жизненные контакты. «Мой прекрасный, дивный…» — скажет Аркадина Тригорину, с иронией и даже некоторой неприязнью относясь к этой крайней выспренности. Но тронет его и оставит при себе — другим, действительно искренним и главным для нее: «Ты такой талантливый… Ты можешь одним штрихом…». Единственная минута близости Треплева с матерью возникает в безмолвной сцене укладывания театрального гардероба Аркадиной.

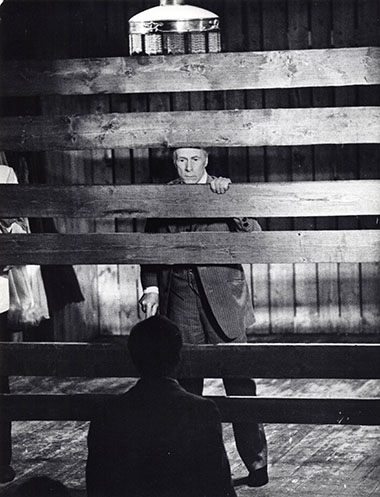

Э. Зиганшина и Г. Опорков на репетиции.

Фото — Юрий Богатырев.

На ступенях зрительских проходов, вдоль стен небольшого зала стоят старинные столики, обжитые множеством обычных вещей: визави — маленький гримировальный столик Заречной и трельяж Аркадиной (они через зал отражаются друг в друге, что не случайно). У кого-то бюро, у кого-то письменный стол, заваленный бумагами. Актеры с самого начала за этими столиками. В антракте они удаляются, оставив горстки пепла от выкуренных папирос, неубранные коробочки грима, веер… раскрытый текст «Чайки» (у Заречной — на той реплике, что прозвучала последней… Можно подойти и заглянуть).

Все здесь актеры, разыгрывающие сюжет своей жизни перед нами и свои роли друг перед другом. Это не делает их неестественными или фальшивыми, напротив, сообщает их жизни неизъяснимую прелесть взаимной иронии и самоиронии, какая возможна в тесной компании с устойчиво распределенными ролями, без излишних самолюбий и амбиций. В центре Аркадина и Тригорин, привлекательные и почитаемые среди актеров-любителей как два профессионала, как люди другого, недосягаемого мира, другой касты, к которой и они, остальные, прикасаются в дружеских беседах, понимающих улыбках и смешках, разговорах об искусстве на равных.

Как в старом интеллигентском кабинете, над столиками развешены многочисленные давние фотографии в рамках: безвестные любители, разыгрывающие наивные драматические пассажи своих дачных спектаклей, уют и обаяние деревянных беседок, открытых дачных эстрад, камерных залов — «теплая, радостная, чистая жизнь…». Провинциальные сцены, чествования, поклоны. Фотографии Комиссаржевской, Станиславского, Немировича-Данченко, других «художественников», связанных с этим миров провинциальных сцен и высокого самоотверженного дилетантизма, но вступивших в иной круг. Лица — недосягаемые образцы служения театру, те, кому поклоняются, в кого веруют, отправляясь в Елец в третьем классе. Люди, принадлежащие к касте профессионалов, всегда притягательной и загадочной для остальных.

Жизни этого круга, этой касты не понимает, не хочет понять, не приемлет Треплев. Отсюда — его заносчивый бунт вначале, но до самого конца он так и не переступит черты, не приобщится к миру людей, трагически и одновременно радостно сознающих, что «сюжет для небольшого рассказа» — страдания собственной души — единственный материал того, с чем завтра выходить на сцену, выходить к людям. Это и мучительно и обыкновенно, но без такого ощущения просто не жить тем, кто делает искусство. Этим проникается Нина, вступившая в манящий круг профессионального творчества. Треплев остается дилетантом, Нина станет актрисой. И в конце говорить сможет только о творчестве, о работе. Но как не слышит Треплев вначале слов матери: «Хорошо с вами, друзья… но сидеть у себя в номере и учить роль — куда лучше», — так в финале он не сможет понять и Нину: «Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом…». Он ощутит только пропасть, их разделяющую, увидев новую актрису Заречную (не ту наивную провинциалку с другого берега озера), пришедшую на смену предыдущему поколению — Аркадиной и по-своему продолжающую дело, ради которого живет Аркадина — Э. Зиганшина. Дело театра, дело творчества, а значит, дело жизни. Аркадина здесь актриса истинная. Это сыграно отчетливо. И их внутренняя связь с Ниной — тоже. Зеркала визави…

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В «Чайке» Г. Опорков с азартом и наслаждением окунулся в психологию, в работу с актером. Поэтому — детальность, скрупулезность, стремление не пропустить ни одной мимолетности.

…Все здесь актеры, и у каждого свой выход на маленькую сцену общего театра…

Появление Треплева — А. Петрова перед спектаклем в саду обнаруживает нервность и несосредоточенность юноши, почти мальчика в ученической тужурке, находящегося под властью двух сильных чувств, которые лихорадочно захлестывают одно другое. Влюбленность в Заречную (он проходится рукой по доскам: любит — не любит) и амбициозный бунт против матери. Больше он ничего сейчас не знает, никого не слышит — и говорит, и говорит. Про мать, которая его не любит, про современный театр, который предрассудок. (Умно и иронично смотрит на него сидящая у столика Аркадина—Зиганшина. Когда он рассказывает Сорину про ее «круг», она даже хочет возразить. Но ей говорить пока не дано. Ее выход не наступил.)

Треплев подхватывает на руки Заречную, несет на сцену, ставит, заваливает цветами. Нина интересует Треплева больше искусства. Может быть, поэтому предрешен провал пьесы? Театр не прощает неполноты отдачи, поделенной любви… Треплев влюблен в Нину восторженно, шумно, окружая и оглушая ее своими чувствами. Даже ее мысли о пьесе ему сейчас не нужны.

Тихий орган. Выход всей компании. Смеющаяся Аркадина на сцене — аплодисменты и тут же понимающий смех остальных. Шамраев — Роман Громадский со своими театральными мемуарами на сцене — тоже аплодисменты, смех, непринужденность, реакции не на текст, не на фразу, а друг на друга. Перекрестья взглядов, улыбок — чувство общности. Теплый вечер, общая длинная деревянная скамья (в первом ряду зрительного зала), кружево платьев и пряный дымок тригоринской сигары в наступившей полутьме. «Пусть. Мы спим», — с охотой и готовностью разделить условия игры звучит голос Аркадиной. Она знает сцену и потому — изначально благодарный и благожелательный зритель.

…Контровой голубоватый свет сквозит через доски в задней стене, освещая Нину — Наталью Попову, накрытую огромной, стелющейся по всей сцене, полупрозрачной сеткой. Под этой сеткой руки Нины двигаются в такт тексту пьесы и звучащему органу, заставляя легкую материю колыхаться и падать. Единство ткани и человека ненавязчиво будит представления о символистском театре, заставляя вспомнить судейкинские драпировки к «Сестре Беатрисе». Здесь нет философии, есть только звенящий молодой голос Нины, и смысл пьесы Треплева сводится к ней самой. Важно не то, что она говорит, а то, что это говорит она. Сетка падает на худенькие плечи, показывается бледное, серьезное лицо: «Мировая душа — это я» — то есть она, Нина. Есть искренность и некоторая неловкость. Мировая душа — это она… Спектакль продолжается.

Э. Зиганшина (Аркадина).

Фото — Юрий Богатырев.

Вопрос Аркадиной: «Серой пахнет. Это так нужно?» — тоже лишен иронии. Это профессиональное беспокойство человека, старающегося все-таки вникнуть в ход представления: не накладка ли, все ли идет по плану? Она даже делает Треплеву успокаивающий знак рукой: все-все… поняла-поняла… Но нервозность Треплева, занятого тоже не смыслом спектакля, а только впечатлением, которое они (он, пьеса и Нина) производят, рвется наружу. Бунт должен состояться. Достаточно еще нескольких фраз, Треплев словно ждал их, словно и устроил все ради того, чтобы выкрикнуть давно наболевшее: «Я нарушил монополию!» Бунт заслоняет влюбленность, Треплев убегает, забыв о Нине. Действие сосредоточивается вокруг Аркадиной.

Эра Зиганшина играет удивительную Аркадину, «чудную», несущую в себе редкий дар духовного лидерства. Рядом с нею унылая жизнь других приобретает смысл, хотя дотянуться внутренне до Аркадиной не дано никому. Это ощущение пронизывает весь спектакль, но однажды подчеркнуто особенно и иронично — финалом сцены в летнем театре.

«Вечер какой славный!» — Аркадина слушает тишину, которая, право, дает больше, чем скучные (не столько шокирующие, сколько скучные — вот в чем беда) драматургические упражнения сына, так никчемно проводящего время, когда «вечер такой славный! Слышите, господа, поют?». Господа усердно и бездарно вслушиваются в молчание вечера, становясь рядом. Не слышат… С жалостью и ироничными чертиками в глазах поглядывает на них Аркадина. Стараются, ах, как стараются услышать хоть что-то Дорн и Шамраев, Полина Андреевна и Тригорин. Не слышат… И тихо, выручая их, низким грудным голосом Аркадина запевает: «Вечерний звон…». «Бом-бом», — так и не услышав ничего, но с чувством глубокого облегчения подхватывают остальные. Спокойствие воцаряется.

Пять лет назад, обращаясь к театральным интерпретациям Чехова, М. Туровская писала: «Современные постановки Чехова, куда ни кинь, кажутся частичными, неполными, рассчитанными скорее на полемику, чем на синтез. Они не столько претендуют на вечность, сколько на сиюминутность…». Быстротечность театрального времени уносит уже и этот тезис в прошлое, настает пора «гармонизации» Чехова, поисков во внутренней полифонии его пьес того доминантного аккорда, который дал бы силы жить и самим героям, и сегодняшним их зрителям. «Чайка» Г. Опоркова ясно выражает это общее движение, находя источник внутренней цельности в очевидном и, казалось бы, лежащем по отношению к этой пьесе на поверхности — в самом Театре.

Театр не прощает неполноты отдачи, поделенной любви. В этом — трагизм жизни Аркадиной—Зиганшиной, понимающей, что в жертву принесен сын. Но переменить жизнь уже невозможно: театр — закруживший, вовлекший в круг постоянного, не отпускающего внутреннего праздничного действа — и есть сама жизнь. Аркадина в самом деле не может дать денег Треплеву, потому что пресловутые туалеты, на которые она тратится, — не роскошь, а условие ее жизни. Отказывать сыну в деньгах мучительно, не отказывать нельзя: она — человек, попробовавший профессионального творчества, одурманенный и отравленный им, — в себе и своей жизни не вольна.

Но не пытайся для себя хранить

Тебе дарованное небесами:

Осуждены — и это знаем сами —

Мы расточать, а не копить.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

…Аркадина укладывает свой гардероб. Снимает с боковой — в кулисах — вешалки платье и после минутного раздумья (брать — не брать… может быть, продать…) кидает его в плетеный дорожный чемодан. Одно, другое. Из полутьмы зала, сидя на ступеньках, тихий и невидимый ей, влюбленно, как в детстве, смотрит на нее Треплев. Заметив этот взгляд, с платьем в руках, Аркадина глядит на сына с извиняющейся улыбкой, сквозь проступившие слезы. Музыка. Словно оправдываясь, Аркадина—Зиганшина прикладывает театральное платье к себе, бросает, срывает с вешалки и прикладывает следующее — торопливо, возбужденно и с упоением. Может быть, первый раз Треплеву дано увидеть мать, купающуюся, растворяющуюся в ее стихии, ее мире театра. И, может быть, первый раз Аркадина безмолвно и вдохновенно объясняет сыну свою жизнь в самой ее сущности. Это оправдание, объяснение, прекрасный спектакль и минута лихорадочной и восторженной их близости. Нет слов, только музыка и слезы. Одно из платьев Аркадина надевает — неловко и наспех, но она прекрасна в этой своей поспешности, она светится, как никогда: настала минута, когда сын понял ее, когда они едины, когда понимание и чувство слились. Истовый, фанатический восторг Аркадиной, восторг перед театром, ее гимн театру, гимн своей жизни втягивает, затягивает, заражает. Музыка. Треплев бросается к Аркадиной, целует ее руки. Театр подарил им человеческую близость, обнажил скрытую, больную нежность: «Мама, перемени мне повязку…». И оттого — еще бестактнее и оскорбительнее для Аркадиной его слова: «…играй там в жалких, бездарных пьесах!» (он задел самое святое). И оттого — еще резче и безжалостнее переход к взаимным оскорблениям: «Скряга!» — «Оборвыш!» И оттого — еще горше взаимное примирение, наступающее затем. Примирение, прощение состоялось, но несказанная близость, только что пережитая, ушла. Просто — «Мы уже помирились».

Зоркие, умные глаза Аркадиной первыми отличают в простушке Нине Заречной человека «с продолжением». Она жалеет девочку, попавшую вдруг в их чужую, непонятную, насмешливую, взрослую среду. Но она и следит за ней с пристальным, сложным, профессионально развитым чувством, не только угадывая в Нине невольную соперницу, но провидя в ней ту же внутреннюю стойкость, что знает в себе. Разрушая жизнь Аркадиной теперь, Нина наследует ей в будущем редкой способностью нести свой крест и веровать. Она — из тех, на ком держится жизнь.

«Чайка» Г. Опоркова построена как пересечение множества реакций, взглядов, усмешек, создающих подвижную, возникающую только здесь, сейчас картину жизни. Но особый моноспектакль этой постановки — сценическая жизнь Аркадиной—Зиганшиной. За всем происходящим ее глаза следят внимательно, поражая разнообразием эмоций и выражений. Хорошо бы заснять эти внутренние превращения и оценки, в расчете на которые многое в спектакле делается и говорится. В первую очередь — Тригориным.

Нет, Тригорин — Вадим Яковлев не последняя любовь стареющей примадонны, которую она боится потерять, и не респектабельная знаменитость, необходимая для престижа. Он — часть ее жизни, связанной с искусством, человек, способный понять ее профессионально, хотя и гораздо менее одаренный. Но ему не надо объяснять то, что для других требует объяснений. «Сюжет! Сюжет!» — маниакально твердит Тригорин, забрасывая ничего не понимающую Нину цветами, одновременно хватаясь за записную книжку. Еще не любовь, прежде нее — другое: пришел сюжет! «Мы остаемся», — с пониманием глядя на эту сцену, произносит Аркадина.

Тригорин—Яковлев лишен в спектакле бархатной вальяжности, внешнего обаяния, ухоженности, барственности. Он человек обычный и писатель обычный. Нину Тригорин неожиданно потрясает другим: беспощадной к себе исповедью о муках творческой жизни, которая до сих пор виделась ей оттуда, из-за озера, только в божественном сиянии.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Тригорин актерствует. И разговор с Ниной он заводит почти шутливо, стоя возле трельяжа Аркадиной, многозначительно и понимающе переглядываясь с нею. Разговор начинается играючи, как беседа двух взрослых профессиональных людей, увидевших милую, наивную, провинциальную девочку, мечтающую стать актрисой. Отчего ж не копнуть поглубже, не узнать (сюжет… сюжет), а заодно не объяснить, что в искусстве все не так уж лучезарно?.. Он слегка иронизирует, подавая Нине текст, и постепенно входит в глубокий и неожиданный для себя монолог. Открывая Заречной мучительный смысл профессионального творчества, Тригорин—Яковлев намеренно резко возражает ее восторженным репликам о счастье и вдохновении. Какое там вдохновение! Ежедневная, ежеминутная внутренняя подневольность, когда не принадлежишь себе ни в чем, иссушаешь себя, окружающую жизнь (сюжет… сюжет). Добровольная каторга. И все-таки — вдохновение, ибо мука творчества есть мука сладкая, от которой хочешь отвязаться — не отвяжешься. Замкнутый круг. Самообнажение Тригорина по-своему восторженно, потому что, отдавая себе отчет в логике своей внутренней жизни, он и это несет на «священный алтарь». То минута, когда Тригорин дарит себе — себя же самого, свою суть, разжигает свое литературное ремесло собой, а не чем-то посторонним, «извне», что привык собирать и буднично заносить в записную книжку. Так подробно фиксирует он, ничего не пропуская, текст, который наговаривает, диктует ему за рюмкой водки пьяная Маша (Ирина Богданова)…

Тригорин сыгран В. Яковлевым логично и жестко. Он сидит у ног Аркадиной слабый и с грустью понимающий, что благие порывы влюбленности — не его стезя и без Аркадиной ему — никуда. Его будущий роман с Ниной заранее обречен.

Но в ее памяти остается тригоринская исповедь и непривычный дурман соприкосновения с неведомым миром, с людьми иной касты. Жизнь «на этом берегу» заколдованного озера потрясает, подавляет и захватывает Нину.

Я — страница твоему перу.

Все приму. Я белая страница.

Я — хранитель твоему добру:

Возращу и возвращу сторицей.

«Она сегодня красивенькая», — умиляется Сорин приехавшей Нине—Поповой. Такая она и есть поначалу — нарядненькая, аккуратненькая, наивненькая, робеющая от блеска знаменитостей. Она никак не может сориентироваться и найти верный тон. Когда Нина «восторженно» (ремарка Чехова) соглашается в чем-то с Аркадиной — это смешно, слишком на разных уровнях они стоят. Когда она растерянно переводит глаза с Тригорина на Аркадину, с Аркадиной на Тригорина, не понимая, что в их разглагольствованиях правда, что ложь, что театр, что мистификация, что юмор, что серьез, — ее жаль. В Треплеве — Анатолии Петрове ее смущает позерство (чайка убита тоже ради жеста, жеста дурацкого). Попав в мир таких разнообразных отношений, реакций, событий, Нина ищет внутренние координаты себя самой, ни на минуту не изменяя главному, что в ней есть, — естественности и серьезной, искренней простоте, то есть природе, которую сразу отмечает в ней Аркадина.

«Чайка» играется в двух неравных по длительности актах, между которыми проходит два года.

Треплев повзрослел, сделался спокойнее, печатается и сменил бедную тужурку на бархатный пиджак свободного покроя (принадлежность к художественной среде…). Тусклый огонек у зеркала, где в черном сидит Нина. Приглушенный вечерний свет усадьбы, в которую вновь вторгается жизнь — приезжает Аркадина.

Вопрос, стал ли Треплев настоящим литератором, в спектакле решен. Не стал. Еще не переменив дорожной одежды, Тригорин братски пожимает руку молодому коллеге и вручает ему неразрезанный журнал. По тому, как стоит меж ними и как смотрит Аркадина—Зиганшина, становится понятно, что это Тригорин устраивает сочинения Треплева в журналы. Устраивает, конечно, по ее просьбе. Мимолетная эта сцена равносильна приговору.

По отношению к спектаклю Г. Опоркова в кулуарах уже прозвучала фраза, будто он поставлен с позиций Тригорина. Это неверно. Жесткое отношение к Треплеву продиктовано здесь другим: в искусство входит не один Треплев, их входит двое, он и Нина. Разница их натур, характеров, целей и путей определяет суть и положение Треплева в спектакле.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Лото. Рояль. И опять, едва приехав и вальсируя с Дорном, Аркадина может говорить только о театре, о Харькове. И опять все — как прежде…

Общая тревожность.

Сетка, в которой Заречная играла Мировую душу, еле видимая в полумраке, покрывает все вещи в комнате Треплева. Появляется Нина.

Вопрос, стала ли Нина актрисой, в спектакле решен. Стала. «Попали мы с вами в круговорот» — в круговорот неостановимого профессионального внутреннего движения. Она приходит к Треплеву по-дружески, устало и радостно: встретиться с юностью, вспомнить прежнюю влюбленность, проститься с иллюзиями, восстановить в памяти сюжет недавней и далекой жизни в милой усадьбе (сюжет… сюжет), приходит за духовным общением к человеку, который за эти два года — вечность — тоже познал себя и жизнь, приходит к собрату по искусству. «Сядем и будем говорить, говорить…» — приходит говорить об искусстве. Сбивчиво цитирует Тургенева, сбивчиво говорит о сцене, но — Тургенева и о сцене. От спектакля к спектаклю Н. Попова играет финал все глубже и разнообразнее, все определеннее. Усталость, черное платье и измученное лицо. Ничего внешнего. Никакого украшающего грима, наоборот — покрасневшие от слез глаза и нос. Кажется, не актриса. Актриса. Новая и непривычная. Нет аркадинского шарма, «струны», стати. Но в исторически закономерной смене актерских поколений, стилей и типов Заречная—Попова логично сменяет Аркадину—Зиганшину в спектакле Театра имени Ленинского комсомола.

Монолог Нины в финале — это крохи того, о чем приготовилась она беседовать долго и не торопясь, но в растерянности сбилась, почти сразу почувствовав, что пришла не к тому, к кому шла, что Треплев не включен в эту естественную и обязательную мучительность творчества. Она думала найти единомыслие, а нашла все ту же искреннюю, но неизменившуюся любовь. «Вы писатель, я — актриса…» — а Треплев вдруг не понимает, зачем ей ехать в Елец. В комнате тепло и уютно. «Я актриса… Я говорю о сцене… Он не верил в театр…». Взрослая, состоявшаяся, хрупкая, сильная Нина, которой важно теперь, что она любит Тригорина, потому что эта ее любовь, ее мука — тоже театру. Все, весь мир, каждая пережитая и впитанная мелочь включены теперь в круговорот, составляющий тяжелый и светлый смысл жизни…

Пропасть между ними бесконечна. Беспощадность минуты Треплев осознает отчетливо и слишком трагично, чтобы остаться жить.

Аркадина первая понимает все, кидается на сцену, цепляется за доски. Обиняки насчет «банки с эфиром» бессмысленны, но этого никто не видит. Минута — чтобы не умереть.

Со слезами, усилием справляясь с собой и своим голосом, еле стоя на ногах, но стоя, Аркадина начинает: «Вечерний звон…». Финал прямой и однозначный. Надо держаться, надо жить, надо жить, страдать, терпеть и веровать. Все жертвы принесены. Отныне у нее не осталось ничего, кроме творчества, кроме театра. Взрывы рыданий Полины Андреевны и Маши.

…«Будем играть…» — несколькими минутами раньше проскальзывает у кого-то из сидящих за лото. Будем играть… В ярком освещении у своего трельяжа Аркадина накладывает грим. Напротив, при тусклом свете лампы, буднично затянув волосы полотенцем, Нина снимает грим, льет из кувшина воду для умывания (или омовения рук?). Зеркала визави… Продолжается жизнь, продолжается театр. «А до театра я прозябала, мне чужда была жизнь, чужды были и люди и их чувства…» (О. Л. Книппер — А. П. Чехову).

Гена, Гена, Гена… Мы начинали в первой володинской «Фабричной» в ДК Кирова на Васильевском. Под крылом самого Моисеича в переломном 56-м. И были верны ему до конца. Гена владел нутряным голосом времени. С рваной речью, с бьющейся в такт сердцу неудержимой мыслью, с перехлёстом нетерпения в попытке достичь единственной чистой ноты жизни — вот мой Гена Опорков. Светлое имя сумрачных времён. Прости нас…