Сегодня Тамаре Владиславовне Петкевич 100 лет, и это первый ее юбилей без нее. Каждые пять предыдущих лет мы собирались в Карельской гостиной СТД и чествовали эту удивительную женщину.

Т. В. Петкевич на Бонн-биеннале.

Фото — Марина Дмитревская.

Тем, кто не видел и не знал Тамару Владиславовну/Владимировну (после лагеря ей дали паспорт с другим отчеством, с ним она и прожила до реабилитации отца, а лично я так и не переучилась потом на «Владиславовну»), тем, кто не читал ее книгу «Жизнь — сапожок не парный», я бы сначала включила передачу канала «Культура», чтобы увидеть Т. В. живой и оценить ее красоту и достоинство.

Которую предали друзья (самое страшное было читать доносы близких подруг и мужа), которая прошла с 1943-го ад лагерей, которую ненавидели за красоту в мире лагерного насилия, лесбиянства, уголовщины, в которую без памяти влюблялись. В конце концов, именно красота стала поводом к ее первому актерскому выступлению. Это было уже в лагере, в Коми, после двух лет изнуряющего солнца Джангиджирского женского лагеря в Киргизии на «мокрой трепке» кенафа, где болотные черви изъязвляли тела полумертвых-полуживых, истощенных женщин, истыканных мельчайшими иголками конопли (не терновый венец — терновый мешок…). Где раз в два месяца лагерницам давали два литра воды, и где однажды она спросила охранника: «А скольких вы убили?» — И услышала: «Ты будешь седьмая»…

Я много лет знала Тамару Владимировну (не подозревая ее биографии: мы просто сотрудничали на фестивалях любительского театра, а она о своем лагерном прошлом не говорила) и несколько раз писала о ней, напоминая новым поколениям — что это была за жизнь и судьба и что это был за «инопланетный» человек. Прошедшая ад лагерей, написавшая выдающуюся книгу, не вернувшая украденного в лагере сына (он, воспитанный отцом и другой женщиной, не захотел считать ее матерью), актриса, а потом театровед, «Екатерина Великая» нашего любительского театра поры его расцвета, пестовавшая многих и многих режиссеров, она как будто каждый раз поднималась над ситуацией и глядела на нее сверху…

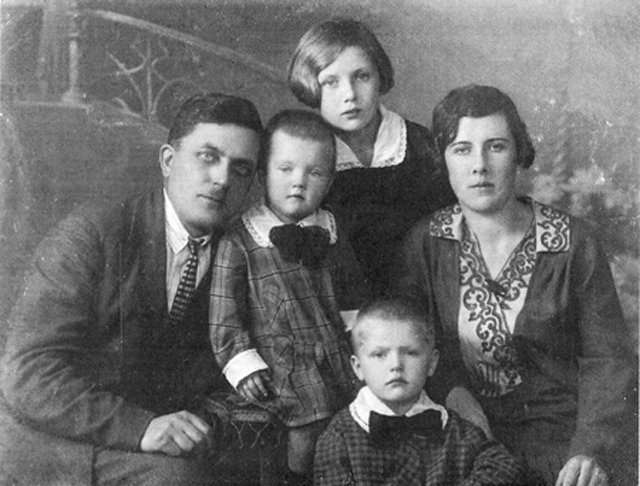

Семья Петкевичей. Тамара — третья слева, вверху

И мы тоже познакомились в Кингиссепе на «Театральной весне» по поводу народных театров области, а потом были Луга и Лодейное Поле… А потом я узнала, кто она такая на самом деле: Тамара Владимировна дала мне изданный фрагмент «Сапожка», и я, потрясенная, писала о нем в журнале «Театр» — рукопись встала в ряд первостатейной прозы о ГУЛАГе.

Мы стали общаться. Она иногда звонила мне или даже моей маме (и после маминой смерти всегда звонила в ее день рождения: это была манера их поколения — не забывать даты, записывать их на бумажке, звонить. Вообще — помнить. Этот глагол — ПОМНИТЬ — был действенным). И откуда-то «сверху» вдруг звучало в трубке нежное, но твердое: «Девочка, сегодня ночью я представила ваш темп, и мне стало страшно. Я подумала, что его передал вам по наследству Владимир Александрович (Сахновский, наш общий учитель по театральной критике, только в разные годы. — М. Д.), и испугалась: он умер слишком рано, он загнал себя, я не хочу для вас этого, остановитесь…» Но я неслась дальше.

Книги Т. В. Петкевич.

Особенно тесно мы общались, когда возник спектакль Саши Кладько «По ту сторону смысла». Могу гордиться тем, что стояла, так сказать, у истока. А вернее, у институтского гардероба, где и встретила студента Кладько. «Марина Юрьевна, вы не знаете, кто такая была Тамара Петкевич? У нас в общаге кто-то книжку оставил, я прочел — потрясающая!» — «Саша, да почему же „была“? Вот вам ее телефон…» И через какое-то время в коридоре четвертого этажа мы увидели потрясающий спектакль. Я писала о нем, можно прочесть, не буду повторять. С этим спектаклем, который я рекомендовала на Боннер биеннале, мы оказались вместе в Германии, там произошло открытие Тамары Петкевич для европейской публики. Пошли переводы. Ну, а о том, как гордились ею поляки, и говорить нечего.

И вот 100 лет. Не позвонишь. Я, правду сказать, и вообще не часто ей звонила (темп-темп-темп). Вину свою чувствую, хотя Т. В. не обижалась: «Я понимаю, как вы перегружены…» (ПОНИМАТЬ — еще один важный и тоже действенный глагол.)

День рождения нужно отмечать, и мы бы, конечно, собрались в Карельской (тем более, вышел сборник памяти), но — карантин… Повторять заново тексты не хотелось. Хотелось отпраздновать столетие как-то по-новому, услышав голос Тамары Владимировны, получив от нее очередной заряд поддержки и понимания. И я провела этот день с ней лично. С ее второй книгой «Под небом звезд и страха», которую она писала после 80, книга вышла почти в ее 90… Ясность мыслей и внутреннего строя поразительна, а уж память… У нас в журнале об этой книге говорил Резо Габриадзе, но я когда-то лишь пробежала толстый том с посвящением «Талантливой, отважной, верной Мариночке! Как же я желаю Вам счастья и тепла, девочка! С любовью — 2008 год…» Хоть плачь — так захотелось поговорить опять… Поговорила через текст. О любви. Она, что называется, была мой «конфидент», любила послушать и посоветовать, и когда-то, лет двадцать тому, на очередную мою историю «про любовь» задумчиво, но твердо сказала: «Деточка, это не ваше. Я тоже долго думала, что мое предназначение любить, — и страдала. Но потом поняла — я тут для другого. Меня для другого сюда послали».

О. Скачкова (Тамара), В. Кузнецов (Следователь). По ту сторону смысла.

Фото из архива редакции.

«Под небом звезд и страха» — это продолжение «Сапожка», тоже многофигурное жизнеописание (послелагерное), запечатлевшее многих людей (Т. В. говорила, что ее предназначением было — не дать забыть всех, с кем свела ее жизнь, написать обо всех). Но во второй «мирной» книге много не только об ужасе адаптации к другой жизни, о театре, об институте, это настоящая психологическя проза, в том числе о любви и свойствах страсти. С самоанализом, даже странным в 80 лет… В «Сапожке» про любовь было тоже, там был Николай Теслик, актер лагерного театра, — наверное, самая большая ее трагическая любовь: Тамара уже жила за пределами лагеря, в поселке, а он, смертельно больной, доживал последние дни в больнице. И постоянно она приходила к лагерю, чтобы он мог увидеть ее в окно, хотя рисковала при этом получить пулю охранника. Начлаг — зверь. Но когда после смерти любимого человека она решила переступить лагерную границу, чтобы попросить разрешения похоронить тело в отдельной могиле, начлаг сам сказал ей: «Приходи ночью, я дам тебе подводу». И дал, и она везла тело на погост. Сама. Могила актера Николая Теслика существует в Княж-Погосте поныне, она ездила туда. За могилами погибших гулаговцев ухаживают дети вохровцев: такая страна… А того начальника с его загадкой Т. В. найти не удалось.

В книге «Под небом звезд и страха» много-много о свободе, в том числе о свободе любить и не врать самой себе. Но то, как честно описывает она свой брак с Дмитрием Караяниди и историю с Борисом Маевским (это все лагерники из «той жизни» под небом страха), жизнь которого, по сути, она сломала, — это увлекательнейший роман о стойком желании не сдать себя хоть какой-то неискренности, неправде, ложным обстоятельствам. Это оказывается почти так же трудно, как не сдаться, не позволить сделать себя стукачом, убежать от МГБ.

Бонн-биеннале. Т. Петкевич, Т. Дорст, У. Элерт, М. Дмитревская.

И вот тут — опять поддержка. От нее, от Т. В. Когда ее, не согласившуюся на сотрудничество с МГБ поселка Микунь, бежавшую без вещей и трудовой книжки первым поездом в Москву, к «Ма» Бориса Маевского, стал преследовать этот микуньский МГБ и ей грозил всесоюзный розыск (о, этот страх человека с 58-й, шарахающегося от каждого милиционера, «нелегально» ждущего в Москве открытия актерской биржи…), — тогда… Тогда она пошла в Москве (не имея права там находиться) прямо в МГБ к какому-то неизвестному крупному начальнику: или пан — или пропал, пусть снова посадят — или дадут дышать свободно. И — неожиданно — дали, сняли преследование… Но ведь надо было решиться и совершить поступок. Потому что жить под небом страха невозможно, потому что нужно сопротивляться предлагаемым, где бы ты ни был, и понимать, что компромисс деформирует тебя, а жить с деформацией невозможно.

Эта книга о том, как, сохранив достоинство в лагере, трудно сохранять его на свободе. И как необходимо. Вот я думаю: Тамара Владимировна дожила почти до 98 лет — невероятно для жизни со столькими испытаниями, страданиями, реальной многократной угрозой физического исчезновения. Ее сохраняла, конечно, сила духа. Ее сохраняла миссия — рассказать об этой жизни другим. Ее сохранял во тьме — внутренний свет, так привлекавший людей (Зорька — звал ее Маевский) и так очевидно исходивший от нее всегда. До последних дней Тамара Владимировна оставалась красавицей, но не просто сохранившей редкостные черты. Она несла тепло и свет. Потому что оставалась собой, строго не позволяя себе компромиссов и сделок.

В общем, сегодня, в день ее 100-летия, я много часов разговаривала с ней и слышала ее советы.

М. Дмитревсквя, С. Крючкова, Т. Петкевич на 95-летнем юбилее Т. В. Петкевич. Фото из архива автора.

Комментарии (0)