«Гадюка». А. Казюханов по повести А. Н. Толстого.

«Один театр» (Краснодар).

Режиссер Дмитрий Мульков.

Повесть о купеческой дочери Ольге Зотовой, жизнь которой оказалась перемолота жерновами истории, была написана Алексеем Толстым почти сто лет назад, но актуальности не теряет. Текст этот, экранизированный в 1965 году, с начала XXI века стал в русском театре одним из отправных пунктов размышлений о революции. Можно вспомнить мюзикл Александра Колкера, поставленный в 2008 году в Новосибирском музыкальном театре и получивший две «Золотые Маски»; драматические спектакли 2016 года — в московской «Сфере» (режиссер Виктория Печерникова) и в петербургском ТЮЗе имени Брянцева (Илья Носоченко); и 2018 года — в петербургском же театре «Остров» (Сергей Исаев). Режиссеры и авторы инсценировок по-разному решали судьбу Зотовой: так, например, в постановке Ильи Носоченко создается впечатление, что героиня прожила хоть и одинокую, но достойную жизнь, и в финале ее образ примиряюще запараллеливается с образом… кавалерист-девицы Надежды Дуровой.

Сцена из спектакля.

Фото — Николетта Гридина.

Дмитрий Мульков поставил в Краснодаре историю о том, как убивающий дракона сам становится драконом.

У Алексея Толстого сюжет построен ретроспективно, из послевоенного «сегодня», где Зотова — ненавидимая соседями по коммуналке «стерва со взведенным курком». У Мулькова/Казюханова воссоздается фабульный порядок: это последовательно и кинематографично выстроенные события, или, как подсказывает жанровый подзаголовок спектакля, «история одной девушки в 12 эпизодах и 3 снах». Героиня Дарьи Жениховой на наших глазах проходит путь своего становления.

С самого начала грозным лейтмотивом ее судьбы сквозит образ худого, согбенного Вальки Брыкина, как будто виновного во многих бедах Зотовой, — его играет Карим Армадов. Силуэт героя, лицо с характерным шрамом на скуле появляются на экране, но в важных фрагментах спектакля — снах — возникает на сцене и сам персонаж. Валька становится для героини архетипическим врагом, который способен не только застрелить ее саму, но вообще — расстрелять счастье. И если у Толстого Валька — действительный злой гений Зотовой, то здесь он ей большей частью лишь видится.

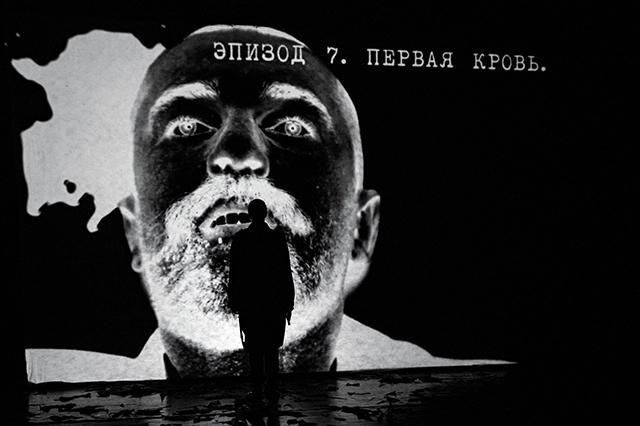

Главное визуальное средство выразительности — экран, на котором видеопроекция перемежается с театром теней. Режиссер, он же видеограф, умело играет с нашим восприятием: не очень ясно, проходят ли с носилками за экраном актеры — или это записанное движение силуэтов. Экранное и сценическое действия смешаны: стреляет героиня на сцене, а умирает герой на проекции. Эта двойственность монохромного изображения порождает ощущение легкого когнитивного расстройства: ты не уверен в реальности того, что видишь. Экран здесь — метафора платоновской пещеры: ведь и у главной героини будут раз за разом сгорать иллюзии, так же как будут прерываться сны.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктория Визирякина.

Кроме экрана на сцене появятся кровать (сцены в больнице), ящики (боевые эпизоды), черный угол обгорелого дома с угрожающе раскрывающейся дверью… В сценах сна этот же угол развернется к зрителю внутренней частью — куском уютной, оклеенной обоями комнатки, где героиня будет суетливо и радостно обустраивать быт. Да только угол раз за разом разворачивается черной горелой стороной, и в дверь входит человек с пистолетом. В первых двух снах это будет Валька Брыкин.

На аудиальном уровне солирует стоящее в левом углу сцены расстроенное, истерзанное пианино (саунд-дизайн Дмитрия Мулькова, музыка Дарьи Жениховой). На инструменте играет и играет девушка (Екатерина Молодец); позже, скинув плащ с соблазнительного красного костюма, она окажется той самой Сонечкой, удачливой соперницей Зотовой в любви.

Еще тут стреляют. И — читают текст. Реплики закадрового повествователя компенсируют лаконичность визуального ряда и хлестко рисуют реальность: «Но бандиты, по-видимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке»; «…ворвался на квартиру к одному доктору, сгоряча арестовал его, напугав до смерти…»; «никакими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки».

Итак, «гадюка» раз за разом почти умирает — но, сбросив старую кожу, выживает. Вначале мы видим ее на больничной кровати — после ограбления дома, когда ее чудом не убили бандиты. Худенькая девушка в розовом платье сломана, она утратила смысл жизни и постепенно начинает ненавидеть себя в прошлом — мечтательницу, дурочку. Город переходит из рук в руки — и теперь она становится жертвой расстрела, да только выживает.

Сцена из спектакля.

Фото — Николетта Гридина.

Окончательной гибели души мешает влюбленность в красного кавалериста Емельянова. Артем Акатов играет этого героя ироничным, по-отечески суровым и вместе с тем мягким, в точном разнообразии интонаций. Для этого много повидавшего человека живучая девица становится неожиданной надеждой на счастье. Емельянов предлагает ей увидеть жизнь не как потерянную, а как новую: «Да мы по всему миру на конях пройдем». Спасая Зотову после огнестрела, вытащив ее с того света с помощью профессора, «непременно старорежимного», герой вылепливает из нее и новую личность.

Из барышни рождается боец; гимнастерка и штаны сидят как родные, «новая кожа пришлась ей впору». Даша Женихова на голосовом и пластическом уровне умело воссоздает эту личностную трансформацию: голос железнеет, плечи грубовато-небрежно ссутуливаются, шагает по-мужски.

Но важнее трансформация внутренняя: отчаяние, жажда мести и тоска канализируются в ненависть к врагу. Эпизод, когда Зотова истово повторяет слова о сокрушительном пламени революции, а за ее плечами на экране встают новые и новые силуэты бойцов, — ключевая сцена спектакля, выводящая частную историю на уровень исторического обобщения.

Обучившись ненавидеть, обучаешься и убивать. Моментом перелома становится первое убийство: когда Зотова проливает кровь, образ жертвы на экране двоится, лицо меняется — и это не Валька Брыкин (в отличие от повести!). Просто человек.

Счастья не будет. Емельянова убьют, Зотову подстрелят. Она, по привычке, выживет. Закончится Гражданская война, и нужно будет искать себе место в мире, и не найдется иного, чем «писчебумажной барышней» — это ей-то, которая дошла до океана, пила автомобильный спирт и курила махорку!

Эпизод мирного нэпманского быта режиссер подает с неожиданно едкой иронией; игравшие до тех пор солдат-статистов Матвей Невзоров и Аркадий Фанян оборачиваются развращенными бюрократами, любующимися женскими статями. Конечно, Зотова в ее армейских обносках, с ее грубыми повадками непримиримостью здесь чужая.

Путь в новую жизнь опять прокладывает влюбленность: в того, в ком увидела сходство с Емельяновым. Героиня появляется в конторе «в новой коже» — в стильном серебристо-сером костюме, готовая попробовать мирной жизни.

Сцена из спектакля.

Фото — Виктория Визирякина.

Но мир уже безвозвратно поделен для нее на друзей и врагов, пощады не будет. И когда Зотова оказывается отвергнутой, она, видя лицо счастливой соперницы, стреляет в него.

Два первых сна, когда девушка пытается обустроить быт в своем наивно-розовом уголке реальности, принадлежат Зотовой — и ее мир разрушает выстрел Вальки. Но героиней последнего сна становится уже Сонечка, а ее палачом — сама Зотова, точно так же подходящая с пистолетом к роковой обгорелой двери. Круг замкнулся. Жертва стала агрессором.

Увидев окончание этого цикла, мы понимаем, что и Валька Брыкин — такая же жертва. Что жернова истории беспощадны ко всем.

Эту мысль развивают авторы спектакля в последнем монологе. Экран опадает, повисая спущенным парусом. Даша Женихова выходит к микрофону и читает стихи, верлибр от имени героини, где задает важнейшие вопросы, обращаясь к залу. Или к Богу…

зачем?

зачем

мой дом разрушили и не восстановили?

зачем

меня оставили одну

в семнадцать лет

я даже не была ни разу на могиле

моих родителей

зачем

зачем

меня освободили

зачем?

Сцена из спектакля.

Фото — Николетта Гридина.

А дальше она спрашивает о тридцатых, сороковых — и пятидесятых, когда старые бури изгладились из памяти:

чтобы потом в пятидесятых всё забыли?

все всё забыли

всё забыли

чтобы потом, спустя сто лет —

никто уже не мог сказать

зачем вообще всё это было?

зачем всё это было?

…

и почему все кончилось вот так?

…Объясняя свой замысел возмущенным читателям (были и такие), Алексей Толстой писал о том, что трагическая развязка повести коренится в классовом происхождении героини: «Ольга совершила преступление потому, что до конца не была перевоспитана Красной Армией, одной ногой стояла в новой жизни, а другой в старой (откуда вышла). Это и не позволило ей стать выше личной обиды, и места в созидательной жизни она найти себе не могла».

Спектакль Дмитрия Мулькова, поставленный сто лет спустя, обобщает судьбы жертвы и палача как звеньев в цепи насилия, говорит об опасности деления мира на своих и врагов — и задает серьезные вопросы о состоятельности исторической памяти.

Комментарии (0)