«Энох Арден». Р. Штраус.

Дом культуры «ГЭС-2».

Режиссер Дмитрий Волкострелов.

Мелодрама для чтеца и фортепьяно — определение уникального теперь жанра «Эноха Ардена» звучит рифмой само по себе. Эту вещь Рихарда Штрауса, автора музыки и либретто, написанного им по поэме Альфреда Теннисона с тем же названием, единственный раз исполнили в битком набитом Актовом зале «ГЭС-2» в рамках программы «Истории музыки». Идеолог и куратор проекта Дмитрий Ренанский, представляя его публике, рассказал об экспериментах композитора, занимавшегося «поисками оптимального баланса между сюжетными перипетиями и законами музыкальной формы». Говорил он не только о Штраусе и Теннисоне, но и о Густаве Шпете, чей перевод поэмы, сделанный им в томской ссылке незадолго до расстрела в 1937 году и опубликованный только полвека спустя, был исполнен на гэсовской сцене.

Сцена из спектакля.

Фото — архив Дома культуры.

В программке «Энох Арден» назван концертом, что странно. Не было там ни конферанса, ни отдельных номеров. Ну да, сцена поначалу выглядела как рядовая концертная площадка — рояль слева, длинный пюпитр для чтения справа, два человека в свободной черной одежде. А между тем сильную визуальную драматургию действия создавал свет. Красноватым маревом теплился он под открытой крышкой рояля, белым вспыхивал на пюпитрах с нотами и текстом, гас, желтоватыми лучами заливал лица исполнителей так, что иногда они казались застывшими масками, но потом вдруг тени прорисовывали в их очертаниях напряжение внутренней жизни. После рассказа о смерти героя свет погас, и, как в театре теней, на сцене надолго застыли два неподвижных человеческих силуэта.

Действие шло сплошным потоком, музыка и человеческий голос сначала перемежались в легком соперничестве, потом стали краем накладываться друг на друга, а в финале слились в совсем не мелодраматической, а трагической кульминации.

Я ничего не понимаю в музыке, но известный пианист, клавесинист и органист Сергей Каспров за фортепьяно был прекрасен со своим тонким профилем и изумительными руками. Пальцы правой быстро бежали по клавишам, левая застывала над ними, чуть подрагивала, словно улавливая какой-то иной ритм из воздуха, а потом тоже опускалась вниз, и тогда слышался грозный шум моря или нарастающее смятение чувств. На клавиатуре разворачивался свой особый перформанс.

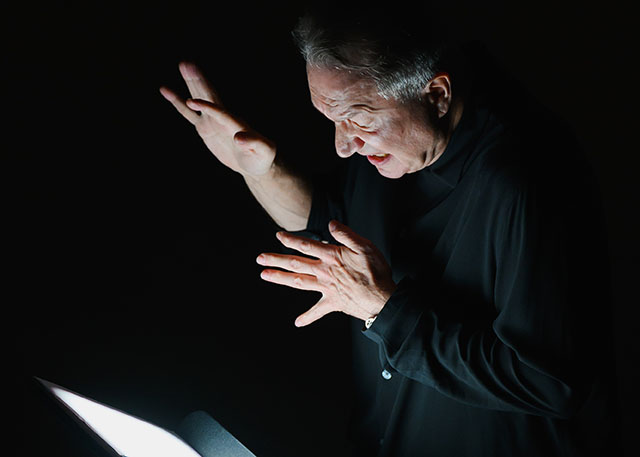

Виктор Рыжаков.

Фото — архив Дома культуры.

Виктор Рыжаков, конечно, известен прежде всего как замечательный режиссер. Правда, я помню его в нескольких сольных выступлениях на сцене, когда он прекрасно читал тексты пьес. Но такого Рыжакова, как в «Энохе Ардене», я не видела никогда: не защищенного привычной иронией или цепкостью мысли, но простодушного даже, волнующегося вместе с героями, а временами тревожно всматривающегося в лица зрителей — понимают ли так, как он того хочет? Заглядывая в листы на своем пюпитре, он читал-рассказывал горестную историю, где известная с гомеровских времен, много раз описанная драма надолго пропавшего для семьи моряка усложнялась еще и сюжетом из «Робинзона Крузо».

В рыбацкой деревне два мальчика полюбили девочку и выросли с этой любовью. Тот, кого она выбрала и кому родила троих детей, ушел в море, чтобы обеспечить семью, — его и звали Энох Арден. После кораблекрушения провел он лет двенадцать на необитаемом острове, потом вернулся, дошел до своего дома. Рыжаков звучно читал, низко пригнувшись к пюпитру:

Ни шороха, ни света: «Продается», —

Прочел сквозь дождь и тихо прочь побрел, —

«Их нет — иль для меня их нет», — подумал.

Сергей Каспров.

Фото — архив Дома культуры.

Арден узнал, что Анни за десять лет одиночества в его ожидании потеряла одного сына, выжила с остальными детьми только благодаря помощи его соперника и стала в конце концов чужой женой. Сгорбленный и постаревший Арден еще год провел неподалеку от своей семьи и умер неузнанным. Вот про такие события Рыжаков читал-рассказывал, постепенно уходя в безоглядное сопереживание всем очень хорошим людям, персонажам «Эноха Ардена», потому что в этой истории против всех законов мелодрамы не оказалось ни одного злодея.

Я вспомнила описания трогавшей всех без исключения игры Михаила Щепкина в дурацкой мелодраме Т. Соваж и Э. Делюрье «Матрос» с похожим сюжетом, которая начиная с сезона 1835/36 долго еще шла на сцене Малого театра. Там настрадавшийся Симон также возвращался много лет спустя, жена и дети его не узнавали, а он, гостем сидя за столом в доме, где был уже другой хозяин, все решал, открыться ему или нет. Нет, не открылся. Там, по свидетельствам современников, рыдали все, включая и самого гениально игравшего Щепкина. В «ГЭС-2» не рыдали, но прониклись очень.

У Антона Федорова в «Шинели» один персонаж говорит: «Аж противно, как нарративно!» Тут очень нарративно, но хорошо, человечно и вроде как просто. Только последнее качество — простота интонации, за которой все перепутано и больно, — напоминает о том, что этот густой нарратив поставил Дмитрий Волкострелов с присущими ему режиссерским лаконизмом и музыкой скупых мизансценических линий. Он остудил кипящие сантименты текста, сделал напряженными, строгими, почти осязаемыми и — умными мысли героев, беспрестанно ищущих выхода из причудливого лабиринта судьбы.

Сергей Каспров и Виктор Рыжаков.

Фото — архив Дома культуры.

Ах да, вот еще. Все это действо шло вечером на фоне стеклянной стены, выходящей в московский двор. Там загорались и гасли окна, шла обычная жизнь. Кто-то приходил-уходил, приезжал-уезжал, кто-то о ком-то помнил, а про кого-то забывал насовсем. Вспомним ли мы всех, кто к нам когда-нибудь вернется? Узнают ли нас? Да и вернутся ли…

Комментарии (0)