Вишневый сад (А. Чехов).

Театр Талия (Гамбург).

Режиссер Люк Персеваль, сценография Катрины Брак

Фестиваль «Балтийский дом»

Мир Люка Персеваля абсолютно устойчив, неизменен в своих характеристиках вплоть до какого-то аутизма. Он работает как джазист, разрабатывающий одну и ту же тему в разных вариациях. Его персонажи переходят из спектакля в спектакль, поменяв имена, но не повадки. С ними приятно встретиться, как с героями качественного сериала.

Арсенал режиссерских средств кажется откровенно небогатым, но зато предельно разработан. Такой же филигранной пластической точностью (плюс искусство концентрации) отличается работа актеров. Все эти фронтальные статичные мизансцены, нелепые фигуры, вот один сполз со стула, другая обнажила бедро, третий разинул рот и почесывается, все эти «провинциальные танцы», дикие, но симпатичные, как будто смотришь «Бал» Сколы, с его искусством иронической проработки пластики каждого из персонажей, всё это мы уже, кажется, видели не раз. Но почему-то не надоело. Чего стоит, например, очкастая Варя (Ода Тормаер), привычным движением лезущая в бюстгальтер в поисках платка для слезливого Лопахина (Тило Вернер).

В «Вишневом саде» такое качество, как режиссерский герметизм, удваивается тем более, что Персеваль переносит нас вглубь сознания, пораженного альцгеймером. Сознания Раневской. Все остальные — персонал, обслуживающий ее воспоминания.

Кажется, на самом деле нет никого, кроме тетеньки в криво натянутых чулках на ватных ногах с варикозными венами (Барбара Нюссе) и ее спутника — жиголо, санитара, танцора по найму, хранителя времени. Этот персонаж, своего рода ведущий, названный Фирсом (Александер Симон), исключен из действия. Он то и дело начинает обратный отсчет: отстраненно, холодно, мерно, словно выводя из гипноза не только свою пациентку, но и зрителей. Он широким, галантным, каким-то абсолютно киношным жестом приглашает героиню на тур вальса под навязчиво повторяющийся леграновский мотив «Un homme et une femme».

Сама же героиня напоминает страшно, безнадежно состарившуюся Анук Эме.

Персонажи спрессованы: из Шарлотты пополам с Яшей получается трансвестит в обтягивающих брючках на каблуках-шпильках (Маттиас Лея). В какой-то момент он припадает к ногам Раневской, называет ее «маман», будто воскресает призрак сына Гриши. Спрессован текст: после «звука лопнувшей струны» мгновенно следует «вишневый сад продан». Спрессовано само время в один бесконечно длящийся момент, перемежающийся танцами. Действие соткано из повторов, постоянных маразматических сбоев счетчика (внутренних часов Раневской?). Известие о продаже вишневого сада проигрывается дважды, второй раз — в дискотечном варианте. Один раз я видела такие танцы воочию: так танцуют английские пенсионеры-курортники на отдыхе в Турции…

Едва ли Персеваль помышлял о подобных ассоциациях, но уж не старушка ли Европа эта Раневская с ее сумерками сознания, с ее отягощенностью культурой и прошлым?

Кроме этого здесь есть много другого, ироничного, узнаваемого: Епиходов и Дуняша — парочка готовых сцепиться эмигрантов-поляков. Живчик Лопахин, все время трындящий по телефону на дюжине европейских языков, предлагает взамен вишневого сада высадить выгодный рапс. Гаев отказывается пить шампанское, потому что оно ненастоящее, а ненастоящее оно потому, что Епиходов принес его из «Дикси»…

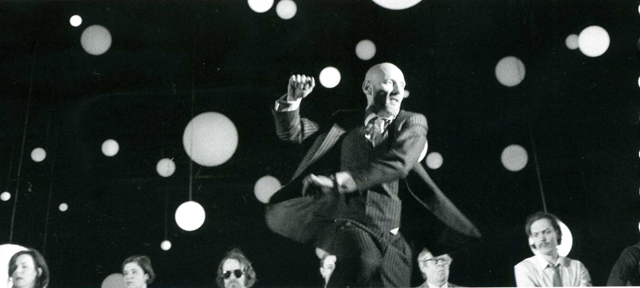

Тусклый свет разнокалиберных ламп-шаров, такие, видимо, были непременным аксессуаром провинциальных танцулек

Спектакль снимает вопрос, что такое «вишневый сад» и есть ли ему место в современном мире. Потому что вишневый сад — это прошлое, это само время, утраченное, воскресающее и утрачиваемое вновь.

Интервью Люка Персеваля: http://www.rg.ru/2012/10/19/pe rseval.html

Ссылка вышла битая — вот небитая: http://www.rg.ru/2012/10/19/perseval.html

«ТРИ СЕСТРЫ. ДЕЙСТВИЕ 1».

Проект «Открытая сцена» (Москва).

Режиссёр — Андрей Бартенев.

Хореограф — Лариса Александрова.

Каким-то парадоксальным образом одним из самых интересных спектаклей фестиваля стала постановка известного московского модельера Андрея Бартенева — постановка, в которой не принимал участие ни один профессиональный драматический актёр. Идея модного дизайнера заключалась в том, чтобы свести в одном пространстве и заставить взаимодействовать представителей разных телесных культур. Скажем — пару классических танцовщиков и профессионального боксёра; или — спортивного гимнаста, классического танцовщика и топ-модель; или — танцовщицу хип-хопа, топ-модель и оперную певицу. В данном случае конфликтовали не просто «искусства» (как было написано в одной из московских рецензий), а мышечные структуры тел, их пластика, их способы отношений с пространством. Старая истина о том, что «голенькие мы все одинаковые» оказалась полнейшей ерундой — как раз тут-то и крылась самая что ни на есть непреодолимая разница, превосходящая даже половую (юноша-танцовщик оказался куда больше похож на свою партнёршу, чем на юношу-боксёра и т.п.). Невзирая на титанические усилия режиссёра и хореографа, обединить столь разных фигурантов в пределах одного номера не получилось ни разу — отношения выстраивались предельно контрастные, а спустя пару минут и вовсе рассыпались. Но именно тут и кроется созвучие данного перфоманса вынесенному в заглавие Чехову: ведь именно Антон Павлович одним из первых сделал магистральной эту тему — трагического несовпадения людей во времени и пространстве, трагического отсутствия взаимопонимания между ними. До сих пор все интерпретаторы Чехова пытались эту его мысль максимально углубить, и только московский хулиган Бартенев попробовал считать её максимально поверхностно. Надо отдать ему должное — он не просто победил на данном конкретном этапе — он проложил для самой этой темы новое русло.

Ещё одно интервью Персеваля:

http://izvestia.ru/news/538063

и рецензия на спектакль:

http://izvestia.ru/news/538094

Интервью Андрея Бартенева:

http://www.timeout.ru/journal/feature/29243/

Ещё одно интервью Бартенева:

http://www.vppress.ru/stories/Uzh-luchshe-my-budem-ubivat-na-stcene-chem-vy-v-zhizni-15185

И ещё одна рецензия на Персеваля:

http://portal-kultura.ru/articles/theater/raps-eto-poshlo-/

Долго думал — чем же меня смущают чеховские постановки Персеваля. Наконец понял — вовсе не радикальностью, а как раз своей зашедшей в тупик абстрактной умозрительностью. Мы-то от этой вымученной философичности в последние несколько лет постепенно отошли — спасибо Льву Эренбургу, вернувшему Чехову плоть и кровь (а также — все прочие телесные соки, включая не самые аппетитные). А вот Европа, похоже, ещё не осознала…